珠江口的风裹挟着海水气息,掠过鳞次栉比的科创园区,科技研究院的玻璃幕墙倒映着天光云影,实验室里精密仪器闪烁的灯光与窗外澳门半岛的璀璨灯火遥相呼应。横琴,这座曾经“蕉林绿野”的海岛,如今正用产学研合作的琴弦,奏响琴澳两地协同创新的交响曲。

●澳门半岛夜景

“澳门的基础研发、先进技术以及高端人才一直都不缺,但是应用场景、转化空间不够。”在横琴·澳门青年创业谷8栋,珠海澳大科技研究院(以下简称“珠研院”)院长陈国凯回忆,彼时澳门大学校长宋永华非常重视科创发展,一直致力于推动科研转化,认为澳大要在内地设立一个做产学研转化的实体办公点。

●珠研院院长陈国凯

2019年3月,澳门大学在大湾区首个产学研示范基地——珠研院在横琴·澳门青年创业谷成立。横琴广阔的土地资源和正在形成的产业生态,恰好弥补了澳门“有技术无转化”的缺憾。

●珠海澳大科技研究院

经过六年发展,珠研院已形成“6+1”规模格局:微电子、中华医药、智慧城市、转化医学、先进材料、人文社科六大研发中心,外加一个高级培训中心,总面积约8000平方米。

●珠研院先进材料研发中心

横琴粤澳深度合作区作为“一国两制”的创新实践区,其“共商、共建、共管、共享”的机制为澳门高校及科研院所提供了前所未有的发展空间。

2023年12月,经国务院批复同意,国家发展改革委印发《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》,明确要发展科技研发和高端制造产业,联动澳门打造科技创新平台。

●珠研院先进材料研发中心

澳门高校在横琴的布局正呈现蓬勃发展之势——

2022年,澳门大学启动微电子研发中心升级工程,计划建设横琴集成电路人才培训基地,并配备芯片设计与验证实验室。

2024年,澳门大学进一步谋划建设横琴新校区,并筹建横琴澳门大学高等研究院。

●澳门大学横琴校区

与此同时,澳门科技大学已设立中药质量研究国家重点实验室横琴分部和月球与行星科学国家重点实验室横琴分部,2025年更宣布计划在横琴扩展其办学规模。

●澳门科技大学设立两大实验室横琴分部

澳门城市大学紧随其后,向澳门特区政府提交了横琴延伸办学申请。

澳门的科研力量,正在横琴的土地上落点开花。从集成电路到中医药,从航天科技到人文社科,各高校的科研优势与横琴的产业空间形成互补融合,彼此赋能,一个充满活力的区域科技创新生态圈正在加速形成。

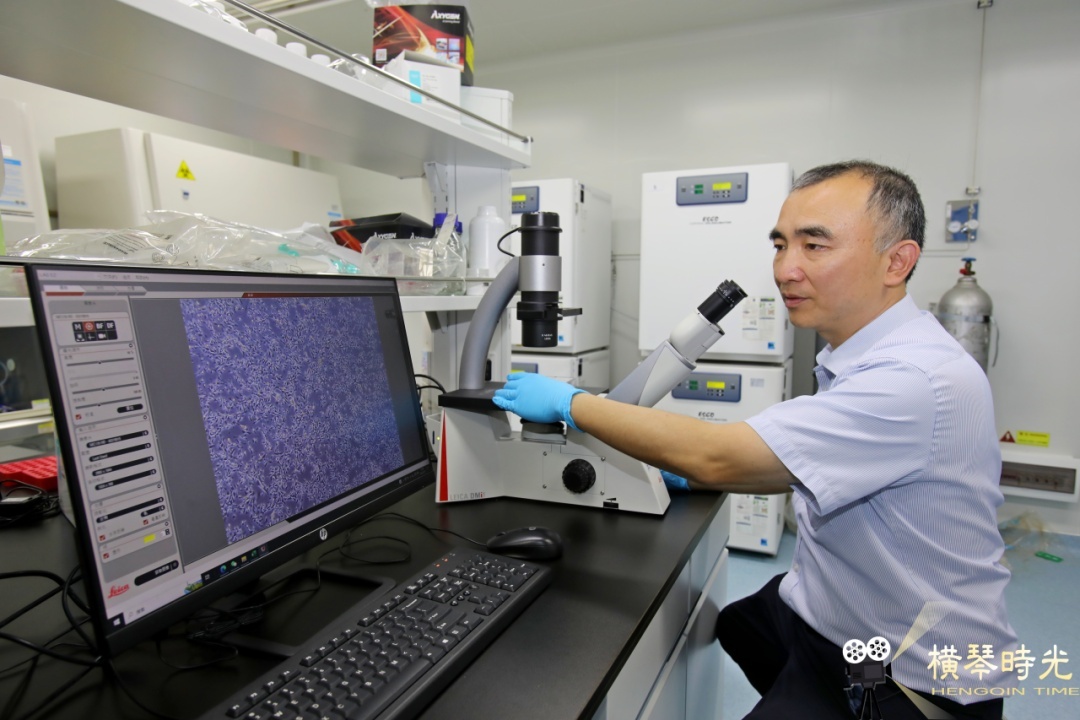

作为国际化都市,澳门拥有良好的设备条件、专业研究人员,以及丰厚的资金支持,科研人员可以心无旁骛地进行前沿科技研发,澳门大学应用物理及材料工程研究院副教授孙国星,就在这里研发出了世界首创的低成本生产纳米材料技术。

●澳门大学应用物理及材料工程研究院副教授孙国星

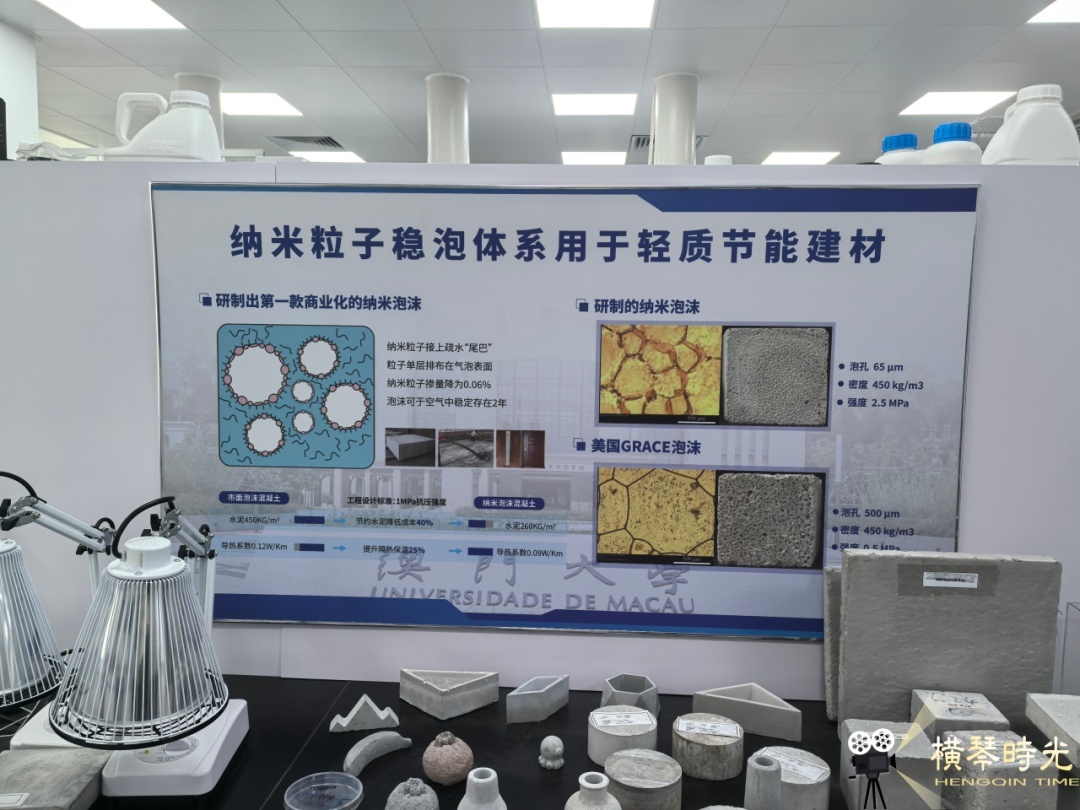

2021年,孙国星团队在珠研院的先进材料研发中心研制出一种新型、轻质、高强的建筑材料——“纳米泡沫混凝土”,与市面常规产品相比,既能节约水泥等原料用量达15%至40%,又能提高建筑物的保温能力。

从实验室到产业化,科研成果需要跨越“死亡之谷”。而横琴粤澳深度合作区的设立,为澳门科研成果对接内地市场提供了理想平台。

“横琴是一个交流展示的平台,我们在澳门研发的科技成果放到横琴,再跟内地的企业合作转化。”孙国星说,他研发的技术在横琴受到多家企业关注,才有试点机会将技术推向内地的庞大市场。

“若仅局限在澳门本地,这样的产业化进程恐怕难以如此顺利推进。”他感慨道。

2022年,珠海和澳门的企业在来横琴交流的过程中,对该技术表示高度认可,并为孙国星团队引荐了多个合作项目。最终,这项技术在横琴找到了应用场景——横琴口岸综合交通枢纽。

●横琴口岸综合交通枢纽

站在施工现场,孙国星看着大型泵送机将纳米泡沫混凝土浇筑进停车场、人行道、房间顶板等十多万平方米的回填区域,感到欣慰不已。那些在实验室里通宵达旦的日夜,此刻都化作了脚下热土的科技温度。

除此之外,该技术还应用于澳门、珠海等地的多项重大工程,如澳门大桥的起止点周边路网建造工程、珠海高新技术产业开发区飞企互联产业基地回填工程等。

●澳门大桥

这种转化机制,不只是单向的技术输出,而是形成了良性的“琴澳协同”创新循环。孙国星表示:“我们每周都要跟内地的这些企业在横琴对接平台上开会,内地提出来的这些工程难题需求,也进一步鞭策我们在澳门去做相应的研究。我们在澳门科学技术发展基金近年来的立项项目,很多都是针对内地工程实践中提出的实际问题。”

如今,越来越多科技成果正在横琴开花结果:首个实现三维变形无耦合测量的光纤光栅三维位移传感器,应用于国内龙头企业芯片的高能效、高分辨率模数转换器,不含酒精成分抑菌的免洗护肤胶……很多澳门重点实验室的科研成果已开始走进生产线,走进全球市场。

●纳米泡沫混凝土和普通泡沫混凝土

澳门凭借其国际化视野、优质科研资源和自由宽松的创新环境,成为前沿技术研发的高地;横琴则依托其地理优势、政策支持构建了科研成果转化的快速通道。

正如孙国星总结的那样:“澳门小而精,研究者的人均资源更多一些。但是内地市场体量大,它的需求更大。”这种优势互补、协同发展的模式,不仅加速了科技成果转化,更推动了两地创新生态的深度融合,为粤港澳大湾区建设国际科技创新中心注入了新动能。

“我很喜欢在横琴居住,海岸线非常漂亮,我们做科研的特别喜欢。海景、咖啡和一本书,就能找到灵感。”作为一个见多识广的“资深留子”,后又在美国、上海等地工作多年,凌烟阁芯片科技公司(下称凌烟阁)创始人李宏俊毫不迟疑地表达了他对横琴的“偏心”。

●凌烟阁芯片科技公司创始人李宏俊

2020年,凌烟阁在横琴落地;2021年,李宏俊也搬到了横琴长住,这里优越的居住环境让他倍感放松。而在李宏俊看来,吸引他选择在横琴长久发展的源动力远不止舒适的生活,还有吸引人才的环境。

“我们最初与澳门的教授和老师们展开了很长时间的讨论,主要是关于如何快速合作并且提供对接窗口,让学校有地方研究技术、培育人才;让企业有地方投放资源,吸引人才加入科研行业。”李宏俊笑着回忆道。

最终,他发现琴澳产学研合作就是路径畅通的“桥梁”,珠研院就是条件适宜的“载体”,于是当机立断与珠研院达成了合作。2023年,珠研院-珠海凌烟阁芯片科技有限公司(珠海)联合实验室成立。

●2023年,珠研院-珠海凌烟阁芯片科技有限公司(珠海)联合实验室成立

目前,凌烟阁和珠研院合作推进的生物医疗芯片项目,是李宏俊最“强推”的项目。该项目由澳门大学科技学院副教授、珠研院-凌烟阁联合实验室主任韦孟宇牵头,致力于对癌症进行快速超声波影像识别,帮助医生和患者在短时间内获得检查结果,加快治疗进程。

“和这个项目一起成长的一名澳门大学学生,刚加入的时候是研究生,现在已经拿到博士offer了,还先后带动一批学弟学妹共同进步,我们都叫他‘大师兄’。”提及往事与“千里马”,李宏俊这位“伯乐”可以说是满脸自豪。

在李宏俊看来,让人才留在琴澳,是他作为横琴企业家的使命。以往,澳门科研人才只能“往外走”,如今,随着越来越多的澳门科研成果在横琴转化落地,也有越来越多澳门科研人才“游子归家”,找到一份既能实现科研梦想,又“离家近”的工作。“只有人才‘繁荣’起来,琴澳才会越来越好。”李宏俊补充道。

职训班、研习营、技术宣讲……截至目前,凌烟阁已陆续开展了9期研习营、2期澳门职训班、开展多场技术宣讲和企业进高校活动,为琴澳产学研合作汇聚企业力量,帮助实现人才与琴澳的双向奔赴。

●凌烟阁开展研习营、澳门职训班

琴澳不仅仅是在携手建造一座新城,而是在培育一个“创新共同体”。

数据显示,截至2025年1月,横琴已有国家高新技术企业238户,国家级和省级科技创新平台27家,累计引进院士和国家级人才计划入选者122人;截至2025年5月8日,横琴从事科技研究和技术服务业的澳资企业超1400家。

●横琴·澳门青年创业谷

在这个共同体中,澳门的科研优势与横琴的产业空间、内地的市场网络与全球的创新资源……这些“有力抓手”正通过产学研合作的纽带,编织出属于这个时代的创新图景。

当晨曦再次照亮珠江口,横琴与澳门的产学研交响,必将伴随着那澎湃的海浪,奏响更激越的乐章。

订阅后可查看全文(剩余80%)