“其命惟新”上海大展“新”在哪?总策展人王绍强亮点独家解读

倒计时还有三天!10月18日,作为“第二十四届中国上海国际艺术节”和“粤港澳大湾区文化周”重要部分,“其命惟新——广东美术百年大展(2025上海)”将在上海美术馆(中华艺术宫)盛大开幕。

“其命惟新——广东美术百年大展(2025上海)”海报

本次展览规模盛大,汇集约800件(套)广东美术精品力作,以七大主题板块与三大特别专题交织叙事,呈现立体的广东美术发展史图鉴。展览落地上海既是对两地艺术交融历史的系统梳理,展现了广东美术百年革新的脉络轨迹,也为当下两地艺术界搭建了对话平台。广东美术馆馆长、“其命惟新——广东美术百年大展(2025上海)”总策展人王绍强接受南方+独家专访,为观众提前解读展览亮点。

王绍强

谈策展理念

百年美术实践构建“广东范式”

南方+:2017年至今,“其命惟新——广东美术百年大展”已成为持续运营8年的展览品牌。上海站的策展理念有何继承与创新?如何更立体呈现广东美术的现代化历程?

王绍强:本次展览从“历史脉络”“实践成果”“精神传承”三个维度,重新定位广东对中国美术现代化的贡献与地位:广东不但是中西艺术对话的先行者,更以持续百年的实践构建起中国美术现代转型的“广东范式”,确立了广东在中国美术现代化进程中的核心推动地位。从《矿山新兵》记录建设热潮,到当代艺术聚焦湾区发展,广东美术始终扎根现实,作为“时代视觉史官”的独特价值也在展览中得到充分印证。

为此,上海站展览无论作品规模、数量或丰富性上,我们都做出较大的提升和完善,在板块设置上以“七大主题板块+三大特别专题”构建全新叙事,通过多维度创新强化呈现效果。展览包括四大新增内容:一是“风起南方——当代艺术实践”板块的现当代艺术新作,涵盖实验水墨、跨媒介装置等多元形式,展现广东当代艺术对传统的突破与创新;二是“从广州出发——广州三年展文献展”特别项目,通过历年展览文献、资料等,呈现广东当代艺术生态的发展轨迹;三是本次展览新增多幅主题性创作新作大作,聚焦时代议题,延续广东美术扎根现实的传统;四是借助光影美术馆、动态投影等沉浸式体验技术,让静态经典名作焕发动态生机。

展厅融合艺术与科技,实现沉浸式策展理念

南方+:作为本次展览的新增板块,“风起南方——当代艺术实践”如何将当代艺术融入广东美术百年叙事?

王绍强:从早年“折衷中西”的国画革新,到当代多元媒介的实验探索,广东美术始终以开放姿态回应时代变革。广东当代艺术的地域特色鲜明:一是扎根大湾区城市化现场,聚焦珠三角城乡变迁、产业转型与民生议题,创作紧贴时代发展脉搏;二是秉持“南方视角”,联动东南亚等全球南方区域,形成跨地域艺术交流网络;三是延续务实创新基因,既推动实验水墨等传统媒介的当代转换,也以“毛细血管”式艺术群落深入社会肌理,让艺术与生活紧密联结。

“风起南方——当代艺术实践”板块让百年叙事更具完整性与当代性,也为粤沪两地交流提供借鉴:上海具备当代艺术生态构建上的经验,如强化学术研究沉淀、搭建国际化展示与交流平台;广东拥有扎根本土现实、联动区域文化的实践思路,以及灵活多元的艺术群落培育模式。两地依托开放基因,广东的在地性探索与上海的国际化视野形成互补,共同为中国当代艺术发展注入活力。

与此同时,我们还将“从广州出发——广州三年展文献展”纳入特别项目。作为国内持续时间长、影响力广的当代艺术展,“广州三年展”堪称广东当代艺术发展的关键缩影,其文献能填补广东美术百年叙事中当代板块的实证空白,衔接岭南画派革新传统与当代艺术探索,完整呈现“其命惟新”精神的传承脉络。

大型主题性集体创作《大美天山》

南方+:这次“特别项目”也增设关山月、黎雄才作为个案研究对象,为岭南画派的深入研究提供哪些新视角?

王绍强:特别项目选取关山月、黎雄才为个案,他们二人都是岭南画派第二代中坚,既是“折衷中西、融汇古今”理念的践行者,更是将其推向新高度的传承人,串联起岭南画派从奠基到成熟的关键脉络,是解读广东美术百年演进的重要样本。两个特别项目的设立,打破了以往岭南画派研究中聚焦“风格史”的局限,转而以“艺术家与时代互动”为核心切入点,系统揭示了岭南画派扎根现实的创作传统,推动岭南画派研究从单一维度走向立体深化。

关山月《绿色长城》 1974年 中国画 232×396cm 中国美术馆藏

黎雄才《迎客松》 1975年 中国画 420cm×1200cm 广东美术馆藏

南方+:本次展览新媒体与数字技术亮点纷呈,您期待展览如何拉近上海当代观众与广东美术经典之间的距离?

王绍强:广东美术“其命惟新”不仅是历史理念,更延续为当代科技与传统的融合实践。岭南经典与数字媒介的深度融合,是本次展览科技应用的一大突破。国庆中秋假期,我们举办“苏州河光影秀”,以AI与动态投影技术构建沉浸式场景,让岭南笔墨倒映于流水之上,用熟悉的城市空间消解地域艺术的陌生感,形成海派地标与岭南艺术的跨时空对话。

展览开幕后,我们将通过动态化、可视化呈现,降低传统美术的欣赏门槛。展厅内将打造300米文献时光长廊,以百年广东美术大事记梳理发展历程,为作品提供厚重文化底蕴,彰显广东美术参与社会进程的轨迹。我们还将设置岭南非遗体验区,让观众感受广东早茶文化、文创产品等,多维度展现岭南文化生活。展览还将配套“岭南文化名家大讲堂”与公共教育活动,为观众提供丰富观展与参与体验。

“广东美术百年大展”岭南文化名家大讲堂首讲近日在广东美术馆新馆举行

谈粤沪交流

“历史溯源+当代共振”展现双城对话

南方+:百年以来,粤沪两地艺术始终保持密切的双向互动,留下诸多深刻的历史印记。本次展览在岭南画派与海派互动研究方面有哪些新发现?

王绍强:这次展览我们特别强调粤沪两地的历史文化渊源,通过“历史溯源+当代共振”双轨叙事展现“双城对话”理念。我们选取一系列关键人物与历史事件作为叙事支点:以“二高一陈”1912年在沪创办《真相画报》、设立审美书馆为起点,凸显岭南画派策源地的沪上渊源;纳入林风眠沪上求学经历、关良执教上海美专的实践,以及赵兽等与决澜社的呼应,串联两地现代艺术探索。

林风眠 青衣仕女 20世纪60年 中国画 66cm×69cm 上海美术馆藏

它不仅为高剑父兄弟创办《真相画报》、传播革新理念提供了国际化平台,更以开放生态接纳林风眠、关良等粤籍艺术家,使其中西融合探索获得生长土壤,同时通过黄宾虹、倪贻德等跨海互动,为岭南注入多元养分,成为连接南北、贯通中西的艺术桥梁。

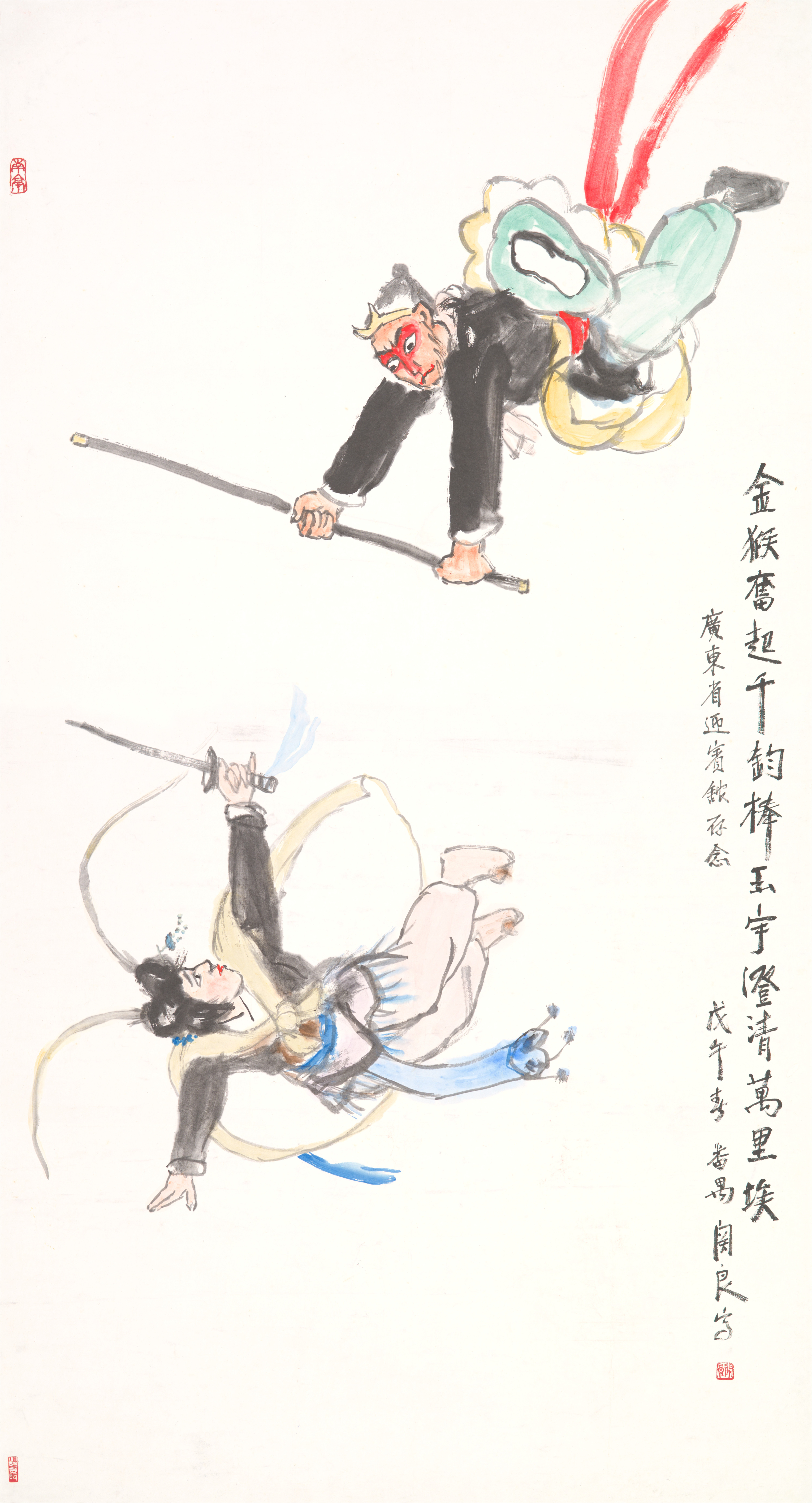

关良《三打白骨精》1978年 中国画 179cm×96cm 广东美术馆藏

南方+:在中国美术现代转型过程中,岭南画派与海派艺术精神有何共通或互补之处?它们各自又探索出了怎样的中国美术现代化发展路径?

王绍强:岭南画派与海派均以“破传统桎梏”为使命,拒绝墨守成规,积极吸纳外来养分。海派多含商业都市滋养的世俗情怀,岭南画派则赋有民族危亡催生的家国担当;海派侧重传统笔墨的创造性转化,岭南画派则强调写实技法的体系化革新。

两者对中国美术现代化路径的探索也各有不同:以吴昌硕为例,海派走“传统革新与世俗融合”之路,吸纳民间审美与西洋技法,在文人画传统与市民需求间找到平衡,形成多元自由的生态;以高剑父为例,岭南画派则践行“中西折衷与现实介入”路径,将写生与时代主题结合,实现艺术与社会的联动,构建起体系化的革新范式。

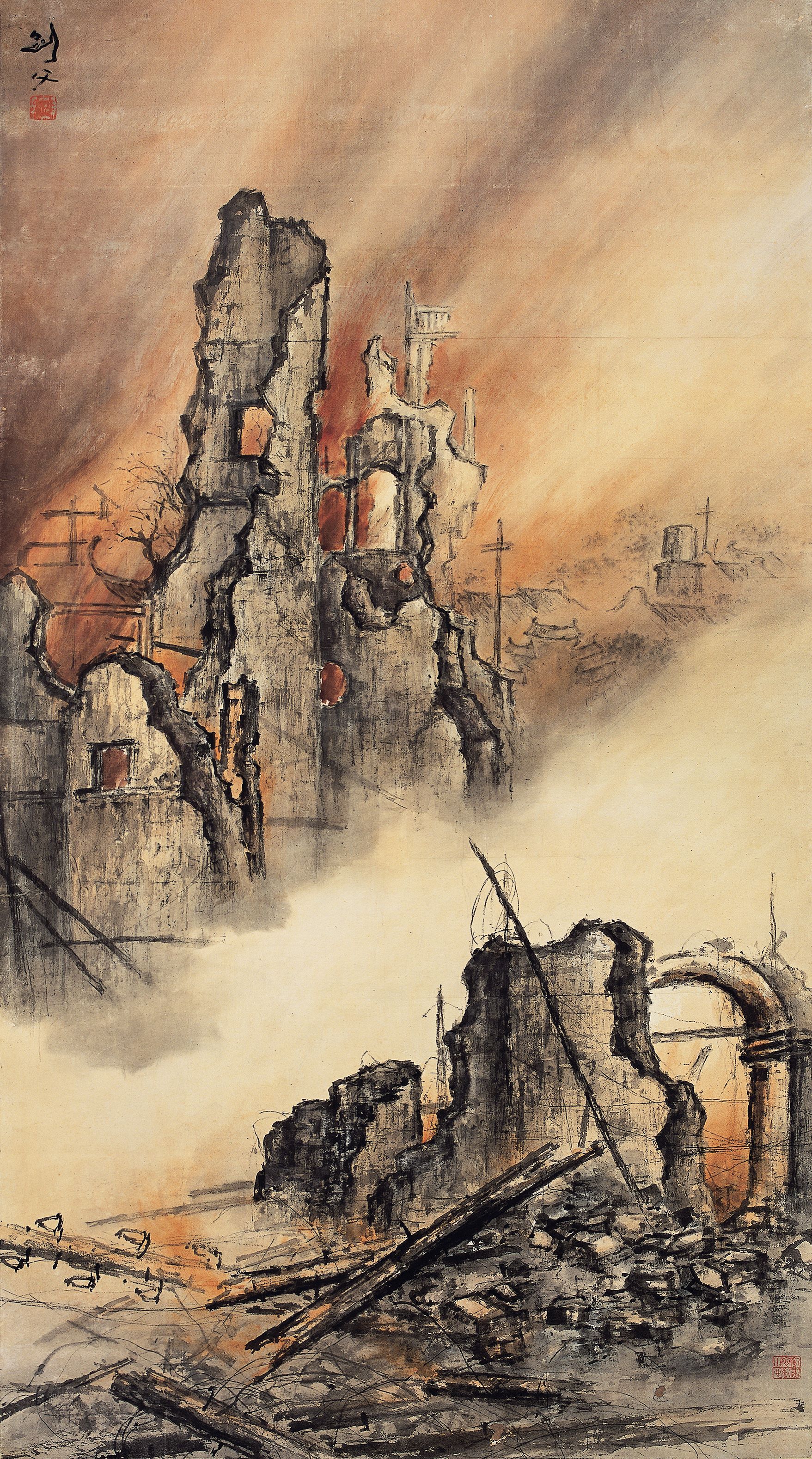

高剑父 东战场的烈焰 1932年 中国画 166cm×92cm 广州艺术博物院(广州美术馆)藏

南方+:本次展览为两地艺术对话开辟了哪些新空间?粤沪两地应如何协同并进继续推动中国美术的现代转型?

王绍强:通过这次展览,我们尝试为粤沪两地艺术对话开辟多重新空间:首先,“苏州河光影秀”实现岭南名作与海派地标的跨时空呼应,开创传统艺术现代表达新路径;其次,我们将举办12场次“岭南文化名家大讲堂”,邀请粤、沪、江、浙专家学者围绕主题讲座跨地域对谈,从而构建常态化学术交流机制,深化对“折衷中西”等共同命题的认知。

粤沪两地可依托共同的海洋文化基因与革新传统协同发力:广东以扎根本土的实验性实践提供鲜活创作样本,上海则凭借国际化平台优势扩大成果影响力。两地通过共建艺术家驻地、联合策展等机制,推动“在地创新”与“全球表达”的深度融合,同时可建立跨区域馆藏资源共享体系,让广东美术馆4万余件藏品与上海的艺术宝库形成互补,为创作与研究提供支撑。

谈精神价值

“其命惟新”是回应时代的主动选择

南方+:您如何理解广东美术“其命惟新”的精神价值?“广东经验”对中国美术发展带来的最重要启示是什么?

王绍强:在我看来,“其命惟新”精神的价值,在于打破“传统守成”与“照搬西方”的二元对立:它以开放包容为底色,既坚守中华文化审美内核,又积极吸纳外来养分,更以务实创新为路径,将艺术革新与社会发展同频。广东美术的“新”并非形式上的猎奇,而是回应时代需求的主动选择,使广东美术穿越百年仍然充满活力。

与此同时,艺术现代化也需要“扎根本土”与“开放兼容”并重:一方面,需立足地域文化基因与时代现实,避免脱离土壤的空泛创新;另一方面,需以开阔视野拥抱多元养分,在传统与现代、本土与全球的对话中找到平衡,为中国美术在当代语境下实现创造性转化、创新性发展提供可借鉴的实践范式。这也是“广东经验”给我们带来的重要启示。

国庆中秋假期,“苏州河光影秀”的举办吸引市民游客争睹百年大展经典作品风采

南方+:本次展览的举办为未来中国美术研究带来哪些新视角?您期待“其命惟新”系列展览价值未来如何进一步延伸?

王绍强:这次展览具有鲜明的当代意义:首先,打破地域画派“孤立叙事”的局限,通过粤沪艺术互动脉络的呈现,印证地域文化在交流中共生的发展规律,为当下区域文化协同发展提供艺术范本;其次,以“其命惟新”精神为核心,将传统画派革新实践与当代创作对接,强化文化传承创新的时代认知;其三,通过沉浸式展陈与公共教育活动,拉近专业艺术与公众的距离,助力全民美育建设。

“其命惟新——广东美术百年大展”突破“风格梳理”的单一维度,构建“地域互动”与“时代响应”的研究框架,揭示画派发展的跨地域关联性。无论学术研究还是公共教育,这次展览都能预期带来多方面的社会效益,也为策划类似的联动展览提供了更多可资借鉴的案例。

采写:南方+记者 杨逸

拍摄:南方+记者 仇敏业

剪辑:南方+记者 龙达洋

通讯员 曾睿洁 刘丹妮

订阅后可查看全文(剩余80%)