文 | 默 达

2015年开始建设,2025年8月26日运行读数,2个月后即发布首个物理成果……江门中微子实验正应了那句话,“十年砺剑,一朝试锋”。日前,研究人员通过对今年8月26日至11月2日共59天有效数据的分析,测量出描述中微子振荡的两个参数,精度比此前实验的最好记录提高1.5—1.8倍,这意味着探测器关键性能指标已全面达到甚至超越设计预期。

![]() 00:23

00:23

![]()

![]()

运行仅2个月,江门中微子实验发布首个物理成果 实现前所未有测量精度!

当然,以“剑”为喻可能不够恰当,江门中微子实验的科学装置更像是一只深埋于地下的“大眼睛”,追寻捕获空间中的“幽灵粒子”——中微子,作为当代物理学研究的前沿方向,宇宙起源、暗物质现象和新物理规律的“摩斯电码”,吸引着世界各国的目光,其在远程通信、扫描勘察和军事领域也有着广阔的应用前景。

中微子无处不在,就在这一瞬间,数以亿计的中微子正穿过我们的身体,然而发现却经历了曲折的过程。人们在研究原子核中中子向质子的衰变时,发现每次释放出的电子能量不同,且释放量与原子核的总量对不上,这违背了我们熟知的“能量守恒定律”。科学家泡利推测,其中存在一种“看不见的粒子”。1956年,人们首次在实验中发现中微子的存在,但围绕其性质,仍然存在不少争议——中微子有质量吗?它的质量又从哪里来?它的运动速度可以超光速吗?其中每一项都可能打破现有的物理学规律和标准粒子模型,是妥妥的“诺奖级”课题。

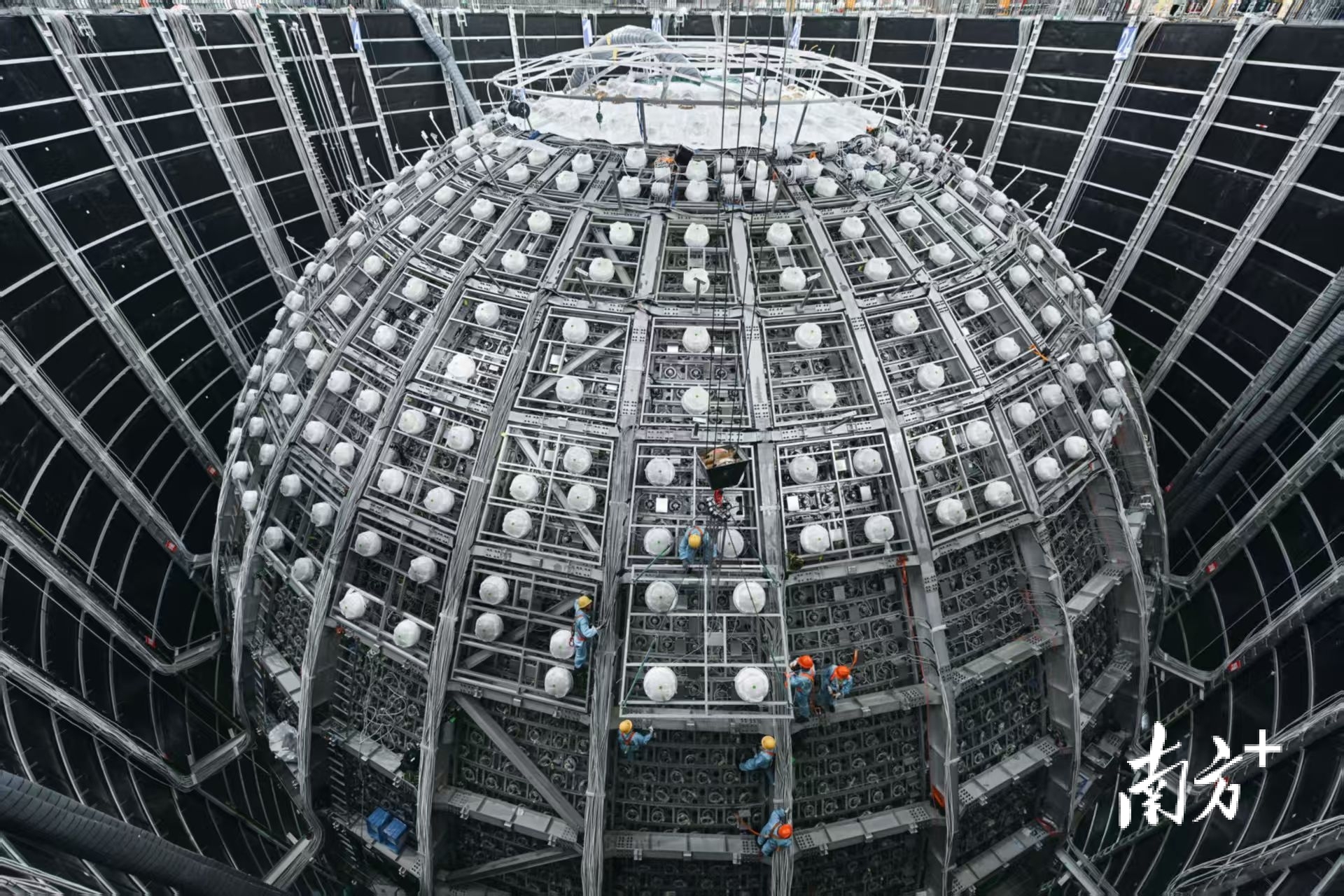

江门中微子实验探测器,中心探测器外工人正在高空安装光电倍增管模块,那是探测器的眼睛。 刘悦湘 摄

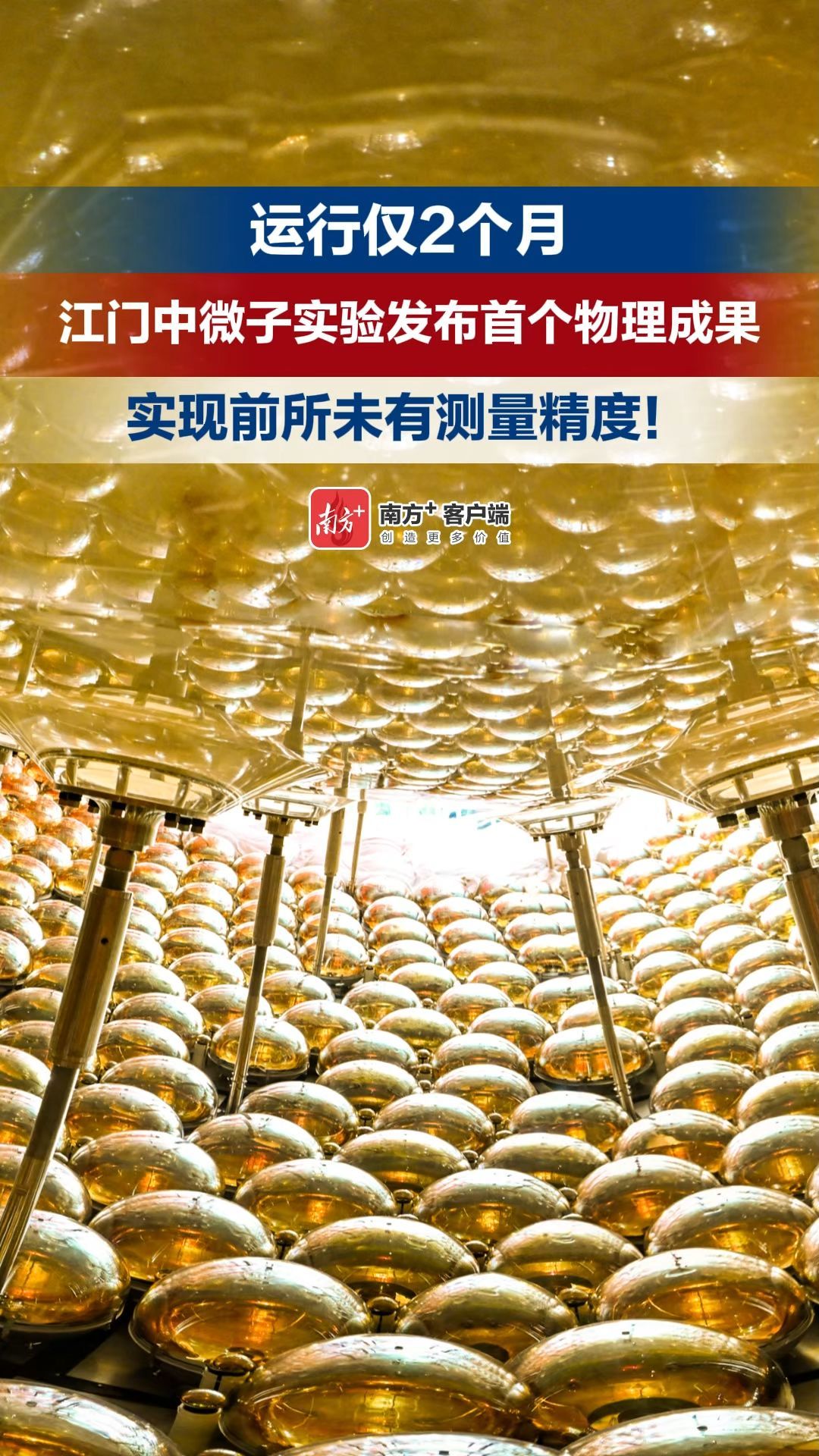

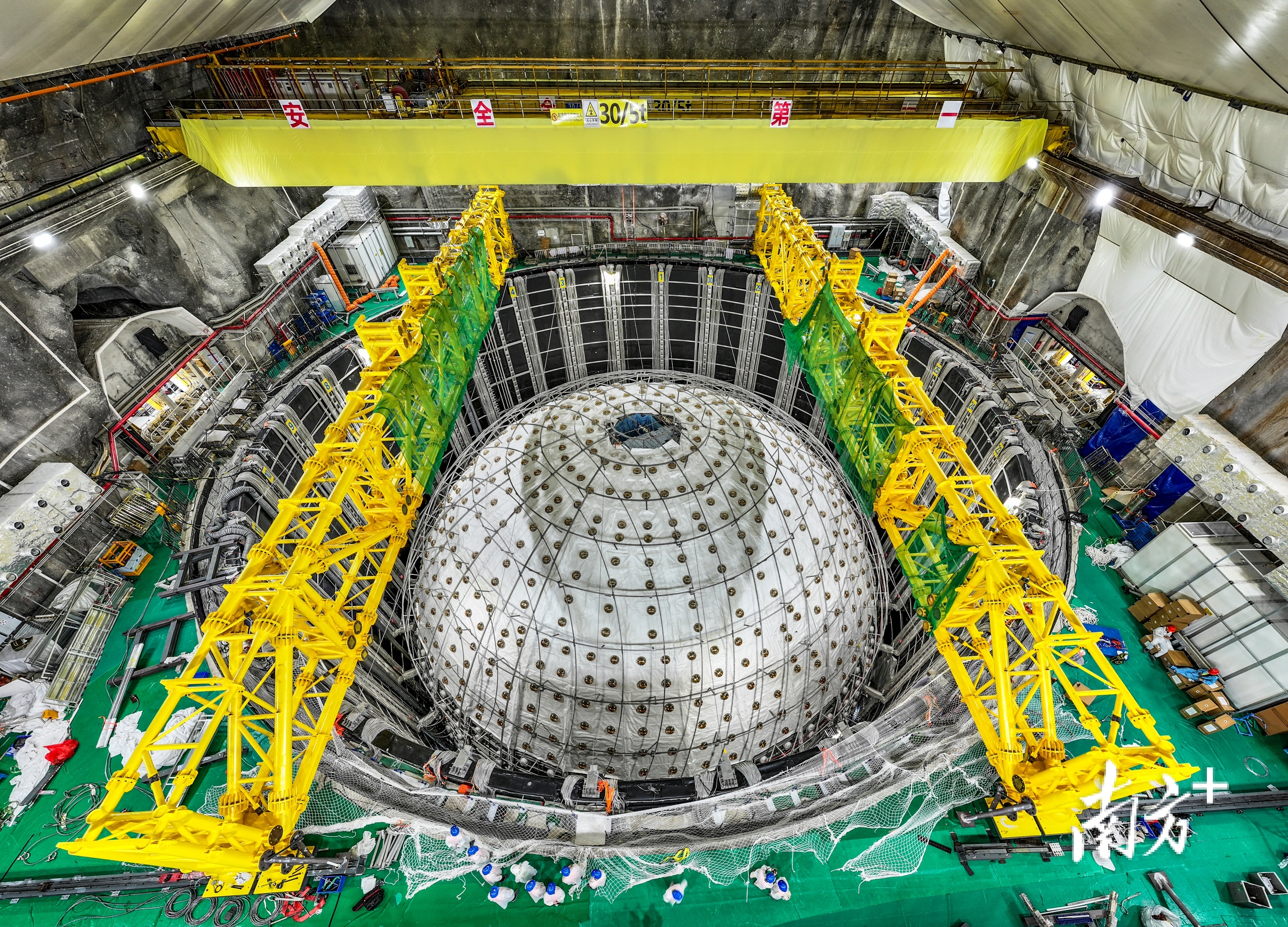

而江门中微子实验的首要科学目标,正是测定中微子的质量顺序。这“听起来很难,实际上确实一点也不简单”。一方面,中微子太小太小、与物质的相互作用又极弱,无法用常规方法测量;另一方面,中微子“既特殊又调皮”,现有研究认为,它的质量来源或许不同于其他基本粒子,而是来自“中微子振荡”。随着时间的推移,中微子或将经历三种形态,每一种都蕴含着不同的量子数,这正是我们要研究的质量顺序。为了精准地捕获并测量相关参数及其偏差值,不仅需要无干扰的环境中进行实验,同时也要临近中微子的“巨型工厂”——核反应堆,更需要包括光电倍增管在内一系列精密装置的配合,于是我国在江门700米的地底,建起一颗美丽且神秘的“水晶球”。

2024年10月21日,位于地下700米的江门中微子实验探测器主体已基本建成。

很多人或许不了解,江门中微子实验并非我国主持的第一个大型中微子实验。早在2012年3月,深圳大亚湾中微子实验室就率先发现第三种中微子振荡模式(前两种分别由日本和加拿大科学团队发现),这被视为中微子物理的里程碑,也标志着我国在这一领域取得国际领先。2020年,大亚湾中微子实验室完成科研使命正式退役,并由环境选址更优秀、观测能力更先进的江门中微子实验接棒。由测“振荡”到定“质量”,标志着我国科研能力正在跃上新台阶。

细心的你或许发现了,从深圳到江门,广东为中微子研究提供了一方沃土。政策鼎力支持、科技人才集聚,开放的科研环境、完备的配套措施和成熟的转化机制,吸引一批“大国重器”和国家级创新平台、重点实验室先后落地。

以王贻芳为首的大亚湾中微子实验项目组,将下一步目标瞄准了正在建造的江门中微子实验。“我们将利用阳江和台山两个核电站群产生的中微子,测定中微子质量顺序、精确测量中微子振荡参数,研究超新星、地球及太阳中微子,寻找质子衰变、不活跃中微子等。预计2030年左右可以升级为世界最大的中微子双β衰变实验:测量中微子绝对质量,判断其反粒子是否是其自身。”王贻芳说。

广东是大科学装置的“摇篮”,那大科学装置集群会为广东带来什么?短期来看,它们打开了一扇国际科技合作和诺奖级成果产出的新窗口,而在更长的周期上,硬核科学也有浪漫的一面——改变带来新生、振荡化为质量,科创成果的溢出效应将为高质量发展注入强劲动能,并最终造福普通人的生活。

订阅后可查看全文(剩余80%)