▲2023年,济南一位推拿正骨传承人为腰部扭伤的小伙做推拿。(文图无关)(视觉中国 / 图)

全文共5954字,阅读大约需要13分钟

正骨学科“缺乏统一的规范,适应症、禁忌症不明确,虽治愈不少患者,但也存在问题”。

一些响得很夸张的正骨视频,往往是后期配音的。真正的专业医生对这样的动作慎之又慎。

太轻微的疾病不宜正骨,太重的也不行。

本文首发于南方周末 未经授权 不得转载

文|南方周末记者 海阳

南方周末实习生 陈书灵

责任编辑|黄思卓

你是否见过正骨师傅用双手托住顾客的头颅,猛地旋转发力,骨头发出一串清脆的“咔咔”声?过后,顾客神情由不安、恐惧转为惊喜、钦佩。“感觉脖子轻松多了。”他们往往如此说道。

正骨这一古老中医概念的走红,与此类视频的出现不无关系。在一些宣传帖中,部分“正骨师”声称正骨还能瘦脸、长高、改善高低肩或长短腿……消费者心甘情愿地将脆弱的脖颈交到资质不明的“正骨师”手中,未曾考虑发生意外的后果。

即便正规医疗机构,正骨也可能出现意外。据潮新闻2025年6月20日报道,长沙女孩冯姚接受正骨后不幸瘫痪。两年前,她因心慌胸闷去湖南中医药大学第一附属医院看病,医生在未做任何影像检查的情况下用力甩她的头,导致她颈椎受伤,当场失去身体知觉。

这样的悲剧并不少见。2016年,中华中医药学会整脊分会高腾等人曾在一篇论文中提到,近16年来,仅是公开发表的文献报道中,因手法不当导致死亡、瘫痪、骨折、加重损伤的中医整脊患者就达到155例。

随着脊柱退行性疾病的高发、美容与塑形需求的高涨,使得正骨这一原本用于治疗骨折脱臼的中医技法,被越来越多地运用于脊柱相关疾病之上。乱象如期而至:各式正骨速成班遍地开花,制造了大量无医疗资质的“正骨师”。他们未经训练,不懂诊断,滥施手法,蕴含着严重的风险。

除了资质不明之外,正骨学科本身存在的问题也暴露了出来。“缺乏统一的规范,适应症、禁忌症不明确,虽治愈不少患者,但也存在问题。”前述论文如此总结道。

一次正骨,导致骨盆歪斜

小红书等社交平台上,很多受害者自称是正骨后遗症群体。但在叙述或维权时,证据缺失是他们面临的一个共同难题。

陈晨是为数不多留下视频证据的人。她是一名短视频编导,平日里习惯用vlog记录新奇体验。2025年4月13日,她的镜头拍下了自己在一家苏州的中医馆接受正骨的过程。

陈晨热爱徒步和跳舞,自觉身体健康。这天她去中医馆是为了替患有尿毒症的父亲咨询病情。这个中医馆装修气派,一位自称“正骨师”的店员,在柜台前拉住她看手相。

“他说我右边的肩膀偏高,他有特殊手法,一分钟就可以给我搞定。”她向南方周末记者回忆。

陈晨向南方周末记者提供的视频显示,店员潘某身着便服,让陈晨双手抱头,随后他从身后箍住陈晨的大臂,用膝盖顶住她的后腰,像拔树一样用力向上提拉。

身材矮小的陈晨被一下子提离地面,忍不住喊出声来:“好疼!”

陈晨回忆,她听见脊柱、肩胛骨、锁骨在“正骨师”的发力之下发出“嘎嘣嘎嘣”的脆响。

这位正骨师似乎十分在意她关节的响声。视频里,潘某比划着她的脊柱,“刚刚打开是从下面‘咔咔咔’到这里(肩膀),上面不太好‘咔’……再来一遍。”随后再次开始“拔树”。

这个过程持续了3分钟左右。

除了剧痛外,陈晨还感到“关节一下子酥掉了”。一开始这似乎是某种轻盈感,不过没有持续多久,就在她走向地铁站的路上,演变为了失衡感。“我感觉我的骨盆结构不稳定了,就像一个天平,一会儿弯向左,一会儿弯向右。”

一天之后,情况加剧。陈晨感到自己身体右侧隐隐作痛,右侧肩膀明显下沉,右脚更是“长出了一截”,只能一瘸一拐走路。

她提供给南方周末记者的微信聊天记录显示,潘某了解情况后,在4月21日为她开展第二次治疗。

这一次,他让陈晨平躺着,自己用力推她的脚踝,硬生生向上推了一厘米左右。陈晨从右腿长变成了左腿长,当场就感到脚掌无法抓地,无法走路。

这次失败的“补救”过后,陈晨发现自己的骨盆向右侧外翻了。不仅如此,全身肢体也出现了异常:右肩膀内扣、右膝盖错位、右脚变成了扁平足。她还感到自己气血空虚,畏寒怕风。在5月初的苏州,她睡觉要盖上好几床被子,但依然觉得冷。

南方周末记者多次尝试通过微信联系该正骨师与中医馆负责人,截至发稿未获通过。天眼查资料显示,该中医馆背后是一家中医诊所有限公司,成立于2021年2月,经营范围包括中医诊所服务与中医养生保健服务。

店员潘某正在给陈晨进行正骨。(受访者供图)

何为正骨?

与大多数人想象不同的是,正骨手法用于治疗脊柱疾病,其实是新近出现的趋势。回顾中医正骨历史,治疗骨伤才是其主要功能。

汉代的葛洪被视作中医骨伤科的创始人,其所著《肘后救卒方》中描写了小夹板局部外固定骨折和关节脱位处,施行手法整复的内容,可以视为最早记载的正骨手法之一。

然而,当代正骨的治疗范围明显在拓宽,从跌打损伤扩展到颈椎病等。这与时代需求有关。

航空总医院中医科主任医师罗素兰对南方周末记者表示,近些年来由于低头族和办公久坐族增多,年轻的脊柱退行性疾病患者占比急剧增加。

罗素兰是“罗氏正骨法”第七代代表性传承人,该正骨法被列为国家非物质文化遗产。原本罗素兰的科室接待骨折脱臼患者居多,如今,颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎、关节炎的患者已经占到了科室的一半左右。

除了退行性疾病外,以体态调整为目的的正骨需求也在增长。

某三甲医院脊柱外科副主任医师李东对南方周末记者表示,许多出现脊柱侧弯的青少年想要通过正骨治疗矫正,还有一些女性消费者出于美容目的正骨,想要通过调整颌面关节紧致面容。

值得注意的是,正骨属于中医诊所服务,须在中医主管部门备案后方可从事经营活动。

2014年,国家中医药管理局出台的《关于打击非法行医专项行动中有关中医监督问题的批复》规定,非医疗机构及其人员在经营活动中不得使用牵引、扳法以及其他具有创伤性、侵入性或者高危险性的技术方法,不得宣传治疗作用。

但在现实中,各式美容院、按摩店广泛开展正骨服务,极少受到查处。据中国新闻社2021年报道,一位地方卫健局医政科工作人员表示,在中医上生活理疗和医疗理疗没有特别分明的界线,很多市面上的推拿理疗机构都是生活理疗馆,不需要在卫生主管部门进行备案。

在南方周末记者采访的正骨后遗症患者中,肖肖称是在一家按摩店接受按摩时被“扳了脖子”。陈晨自述,事后维权时才从中医馆负责人处了解到,给自己正骨的潘某并非医生,其头衔只是“理疗师”。也就是说,两家施展正骨的工作人员均无行医资质。

2023年,国家中医药管理局发布《中医养生保健服务规范(试行)》,再次强调提供中医养生保健服务的机构及其人员不得从事牵引、扳法等诊疗活动。

正骨速成,“响动”引流

正规医疗机构中,成为一名有资质能接诊的正骨医生并不简单。

罗素兰告诉南方周末记者,如果想成为一名公立医院的正骨科医生,除了取得研究生以上医学学位、考取执业医师资格证之外,还要在岗位上经历一年左右的见习。

以罗素兰的科室为例,她要求见习医生像她年轻时候一样每天至少练半小时基本功,“要柔和,同时有透力,否则只会技巧也不容易成功”。到了临床考核环节,罗素兰会让见习医生在自己身上实践手法,通过后才能独立接诊。

相较之下,无资质的民间正骨师接受的培训要快节奏得多。在短视频平台、微信公众号上,不难搜索到正骨培训班的招生广告。

南方周末记者以学员身份向一所河南的培训学校了解到,该校有仅仅15-20天的正骨课程,收费5980元。如果学员有一定基础,学成之后“可以达到独立诊断辩证、独立正骨治疗、直接就业和开店的能力”。目前校内正在学习推拿、正骨的学生有四五十位,来自全国各地。

该校一位负责招生的老师还对南方周末记者介绍了开店的两种途径。一种是医疗类的诊所,“需要中医执业医师资格证,咱们普通人就不用想了”,另一种则是非医疗类的个体工商户门店,经营范围是推拿按摩、养生保健。

与诊所相比,开设按摩店无需任何专业资质。“市面上1000家店,998家都是这样的个人门店。”上述老师说。

正骨流派众多,甚至难以分类。一位民间正骨师说,最近几年因为负面新闻频出,新开的按摩店不敢用那些大力扳关节的正骨,取而代之的是所谓的柔性正骨,类似于推拿。

上述招生老师也强调,自己学校传授的是相对温和的柔性正骨,因此“不涉医”。但学校也会传授“扳脖子”之类的传统正骨动作,“目的不完全是治疗,更多是让客户体验一下,起到引流和宣传的效果”。

“为什么很多技师喜欢端着脖子转一下?因为正一下骨头咔咔响,顾客会觉得比较满足,也会感觉他比普通的按摩医生技术高一点。”中华中医药学会整脊分会主任委员、深圳市中医院推拿科主任林远方对南方周末记者表示,一些响得很夸张的正骨视频,往往是后期配音的。

真正的专业医生对这样的动作慎之又慎。

以侧扳脖子为例,罗素兰表示,医生需要先对患者颈部肌肉进行松解;侧扳时全程观察患者表情,如有紧张情绪需暂停;侧扳手法要柔和平缓,幅度不要超过正常活动角度(一般为40度)。

但一些民间正骨师往往陷入误区,认为必须把骨头扳响才是关节复位的标志,并因此加大力度或反复施术。

林远方表示,事实上,响声的原理是关节液中的气泡游动时发生了碰撞,是一个与疗效无关的随机事件。“有的人一碰就响,有的人扳断了都不响。”

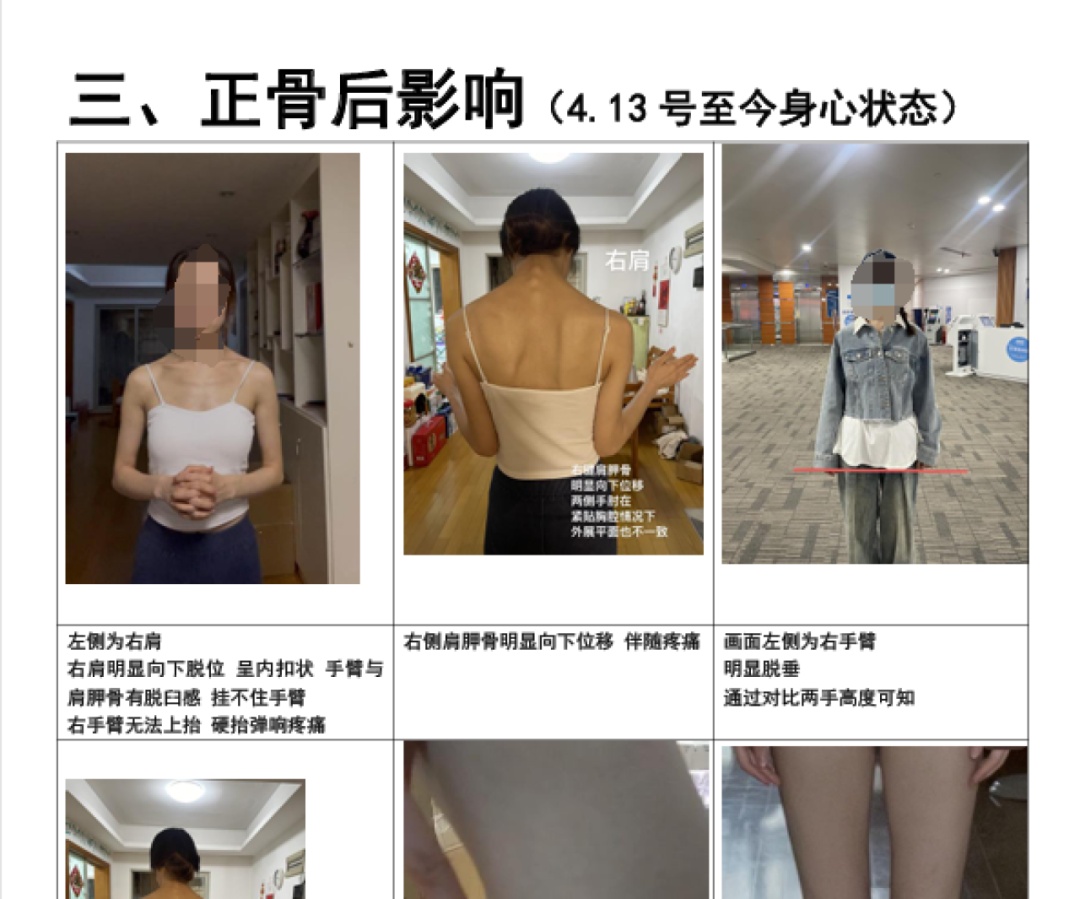

陈晨向卫生健康委提交的举报材料显示,她的两肩明显高低不等。(受访者供图)

缺乏标准化

近一两年,在短视频平台搜索正骨,会出现许多劝诫网友千万不要去正骨的科普视频。理由除了正骨存在潜在风险外,还在于它的效果很难持续。更重要的是,并非所有疾病与不适都需要正骨。

罗素兰表示,对一般的退行性疾病,采用正筋之类的推拿手法,就能帮助患者把肌肉松解开,恢复关节功能,“只有关节错位分离才需要动用正骨”。而且,生理性的关节偏歪无法通过正骨矫正,治疗过后还会反弹。

太轻微的疾病不宜正骨,太重的也不行。李东表示,一些诸如腰椎间盘突出之类的退行性疾病可能已经发展至压迫神经,那么正骨可能会加重压迫,进而令病情恶化。林远方以脊髓型颈椎病举例:当颈椎管腔变窄,压迫到了脊髓,这时候草率地正骨可能会对脊髓造成严重损伤,甚至导致瘫痪。

上面提到的种种禁忌症,都已经超出了触诊和问诊所能发现的范畴,需要借助影像学证据。但民间正骨机构没有拍片条件,在错误的判断下施加粗暴的手法,就容易造成意外。

在南方周末记者采访的正骨受害者中,尽管后遗症类型五花八门,但往往经历过粗暴、过度“正骨”手法。

例如,居住在加拿大的林小凡为缓解腰痛而正骨,中医馆的医师却用绳子拽住他的头进行“牵引”,使他的颈椎、胸椎出现三处偏移;广东的颈椎病患者肖肖在正骨时,颈部受到大力扭转,出现颈椎失稳、两腿无力、全身关节弹响等症状;天津患者王涵感到腿疼,医生采用美式整脊中的大抱压法扭转她的骨盆,还扳了她的脖子,事后,她被诊断出现颈椎脊髓损伤、骶髂关节炎和双侧髋关节积液。

“正骨现在已经变成了一个比较贬义的词了。”一位运动康复训练师对南方周末记者表示,正规正骨对施术者诊断和技法的要求很高。

作为一名西医背景的骨科医生,李东对中医正骨不乏溢美之词,“日常工作中的肌肉劳损以及小关节功能紊乱,在西医外科中往往找不到对症的疗法,而中医正骨就能起效。”

但从业十几年来,李东见过两起因正骨而瘫痪的病例,都发生在中医院。其中一起案例中的患者,甚至与医生是同一家医院的同僚。该患者原本颈椎就受压迫,正骨过程中可能发生急性加重,伤及脊椎神经,导致瘫痪。

同许多中医技法一样,正骨蕴含着先人的医学智慧,但缺乏系统化的归纳总结,仍未摆脱经验科学的桎梏,亦缺乏真实世界的数据积累和公认可遵照的操作标准、专家共识或指南。

正骨领域流派林立。包括罗素兰传承的“罗氏正骨”在内,仅是被列入国家非物质文化遗产的正骨流派就多达24个。而民间未被发掘的“老中医”,更是多如过江之鲫。

换言之,正骨医生的培养没有统一标准化的模板可参照,多遵循老带新的“手手相传”。

相较之下,同样是对脊柱“扳骨头”的脊骨神经医学(Chiropractic,俗称美式整脊)更重视标准化培养。以美国为例,成为一名脊医,需要先完成四年学习,获得脊骨神经医学博士学位,其间课堂、实验和临床实习时长不得低于4200小时,随后在想要执业的州参加考试取得执照,才能正式行医。

但人体脊柱脆弱又敏感,看上去更严谨的美式整脊也难以避免副作用。一篇2007年的研究中,英国研究团队统计了19722名接受了脊椎按摩的患者状况,发现每1000次治疗中最多发生16次轻微副作用,主要包括昏厥、头晕、头重脚轻等。

正骨5个月后,王涵的病历显示,她脊髓损伤,出现骶髂关节炎。(受访者供图)

不被承认的后遗症患者

出现正骨后遗症后,陈晨跑了许多家医院,得到的影像诊断结果都是“骨骼没有问题”。只有一家浙江义乌的医院给出不同结论:陈晨的身体出现了骨错缝,骨骼发生结构改变,并伴随有肌肉痉挛和软组织水肿。

实际上,如果没有发生严重脱位和骨损伤,正骨后遗症患者在医学影像上往往与健康人无异。而即使如陈晨两侧肩胛骨出现明显不对称,也没有证据证明自己的体态改变是在正骨后发生的。

陷入自证困境的患者,甚至会被质疑是臆想出了后遗症。“很多人真的相信自己心理有问题,朝着焦虑症的方向去看,结果越看越不好。”林小凡对南方周末记者表示。他是一个有着数百人规模的微信群群主,群里全是和他一样的正骨后遗症患者。

即使患者得到了后遗症的诊断,也很难建立与正骨行为的因果关系。王涵提供的与医生交涉的聊天记录显示,她在2024年5月6日接受正骨,5月8日反映后背疼、两腿发麻,6月29日反映自己头晕加重、呕吐。

医生反问她,如果是正骨导致脊髓损伤,她应该治疗完当时就会出现问题,为何一个多月后才说?王涵在聊天记录中这样答复,“我正骨当天回家就吐了,忍了一天才发微信问你说我不舒服。你说让我继续正骨,我不敢去了,想自认倒霉,在家养伤算了。”

李东认为,影像无法体现的正骨后遗症确实存在。具体而言,他认为正骨本身就是一种轻微损伤,关节内可能出血或发炎。另外,如果一处关节被反复掰开对上,也可能出现粘连,或是因为习惯性松动而频发弹响。

棘手的是,一般的正骨师很难做到精确地扳动一个关节,而不带动其他关节。“就像挥动一条鞭子一样,一个正骨动作往往会至少累及3-5个关节。结果原来的症状不一定减轻,还可能让别的关节出现问题。”李东表示,“这才是我们有些医生激进地反对正骨的核心原因所在。”

陈晨曾经向苏州市卫健委提交举报材料,得到的答复是,她经历的手法属于推拿行为,且属于潘某个人行为,与医馆无关。如今因为难以证明后遗症存在,陈晨已经放弃进一步维权打算。

即便如此,陈晨依然想靠正骨再把自己调回来。她相信民间一定存在能看透她病症的高手。

(李东、陈晨、肖肖、林小凡为化名)

订阅后可查看全文(剩余80%)