“倘若某日醒来,你竟发现自己化身为一段被遗弃在回收站的代码,连那曾属于你的名字都被系统残酷地抹去,那一刻,你将如何面对自己?”这个充满哲学意味的提问,正是科幻冒险动画电影《疯狂电脑城》带给观众的思考。

这部于10月6日中秋佳节上映的影片,是国内首部以电脑互联网动画形象为主角的作品,近日在北京大学引发学界热烈讨论。

研讨会由北京大学影视戏剧研究中心主办,汇聚了中国文联、北京电影学院、中国电影评论学会等机构的众多专家学者,共同探讨这部集动画、剧情、科幻于一身的作品如何开拓国产动画新路径。

创意呈现

当代码拥有生命,电路变成城市

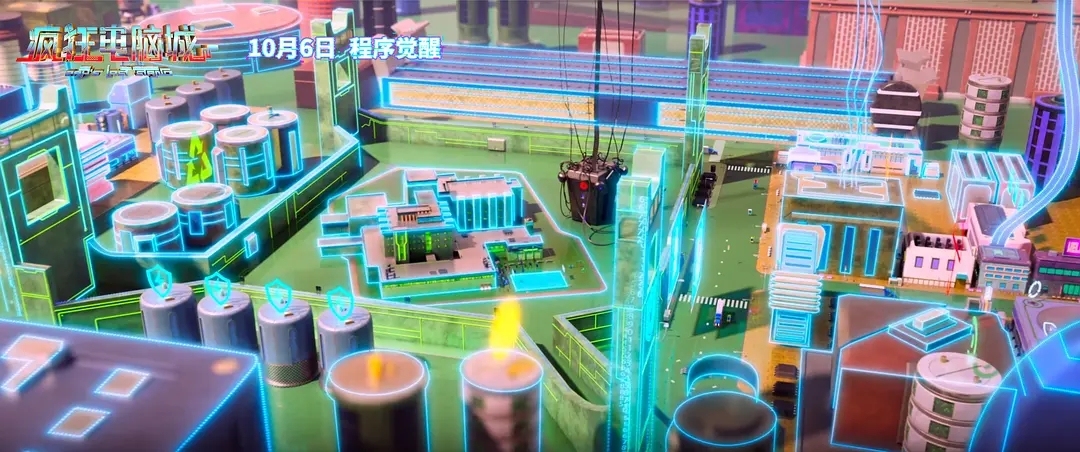

影片以“未知程序”主角扎普的视角,带领观众走进一个数字、代码和数据构成的世界。这里,电线成为马路,电容化身高楼大厦,红绿灯变为跳动的像素爱心。电路城并非冷酷的钢铁森林,而是如同将霓虹灯色彩融入果冻之中,创造出一个既熟悉又陌生的数字宇宙。

当扎普首次逃脱时,镜头跟随他滑过一排排内存条,宛如冲浪者在荧光海浪中穿梭。这一精心设计的“在硬盘里飙车”场景,获得了专家们的认可。

北京电影学院曹小卉教授指出,影片突破传统神话题材局限,聚焦现代科技生活,创造了“陌生化奇观”,是对中国动画题材拓展的重要尝试。这种将病毒与杀毒软件等抽象程序概念剧情化的手法,为国产动画注入了新鲜血液。

北京大学影视戏剧研究中心主任陈旭光教授表示,《疯狂电脑城》展现出“前预言”性的科幻想象力,在当下动画普遍向传统回归之际另辟新径,进行了有益的“动游融合”探索。

影片的创意呈现令人印象深刻。中央戏剧学院高雄杰教授分析认为,影片融合科幻类型与经典英雄叙事,在世界观构建上表现可圈可点。这种艺术创新不仅体现在视觉风格上,更深入到叙事内核。

导演谭焕臣在分享创作心得时透露,影片试图通过拟人化的电脑程序,融合娱乐性、梦想追寻与身份认同议题,传递“在困境中守护光与热”的积极价值观。这一创作理念在配音过程中也得到了充分体现——为扎普配音的王凯(曾为《琅琊榜》靖王配音)那句“我不是病毒”的台词,经过37稿修改,最终选用了演员感冒时的“沙哑版”录音,因为导演认为“被误解的人,声音都是沙哑的”。

文化表达

数字时代的身份思考与责任意识

影片通过赛博朋克元素和合家欢剧情的结合,提出了关于人类与技术、现实与虚拟之间关系的深刻问题。中国电影评论学会常务副会长张卫指出,认为其隐含了对网络主体性与责任的思考,体现了“匹夫有责”的中国文化精神在数字时代的延续。

中国艺术研究院赵卫防研究员肯定影片以“电脑城”隐喻现代社会,通过悬疑叙事探讨身份寻找主题的现实意义。

研讨会现场。

电影在片尾留下了一个小惊喜:在字幕滚动时,屏幕短暂地闪现出一个二维码。扫描后,会跳转到扎普的“记忆碎片”网页,只需输入生日,就能解锁一段专属剧情,增强了观影后的思考延续性。

作为吉林动画学院的产教融合成果,《疯狂电脑城》严格按照影视工业化流程制作,展现了高校动画制作的实力。吉林动画学院执行校长刘振华介绍,学校坚持“学研产一体化”办学理念,这部作品是师生合作的重要实践。

中国传媒大学黄心渊教授对此高度评价,称影片在科学设定与情感代入间取得平衡,“超乎想象”地展现了高校动画制作的实力。

资深影视监制谭飞建议,通过“去精英化”宣传策略突出高校学生团队的创作特色,打造可持续动画品牌。中国电影资料馆研究员左衡则展望,吉林动画学院未来可融入更多中国本土数字文化特征,打造具有影响力的动画品牌。

南方+记者 刘长欣

订阅后可查看全文(剩余80%)