在乘地铁时,中国外文局亚太传播中心原总编辑王众一感受到了微短剧的无处不在:很多年轻人戴着无线耳机,沉浸式地在手机上观看微短剧,痴迷到“到了站都忘记下车”。

如果说看电影、电视就像吃主食和主菜,有了微短剧,人们一会儿磕点瓜子,一会儿吃根辣条,可以随时随地吃零食了。微短剧就在那里,处在一个触手可及的状态。

中国网络视听协会发布的《2024微短剧行业洞察报告》显示,2024年微短剧市场规模预计达504.4亿元,同比增长34.9%,超越内地电影票房。

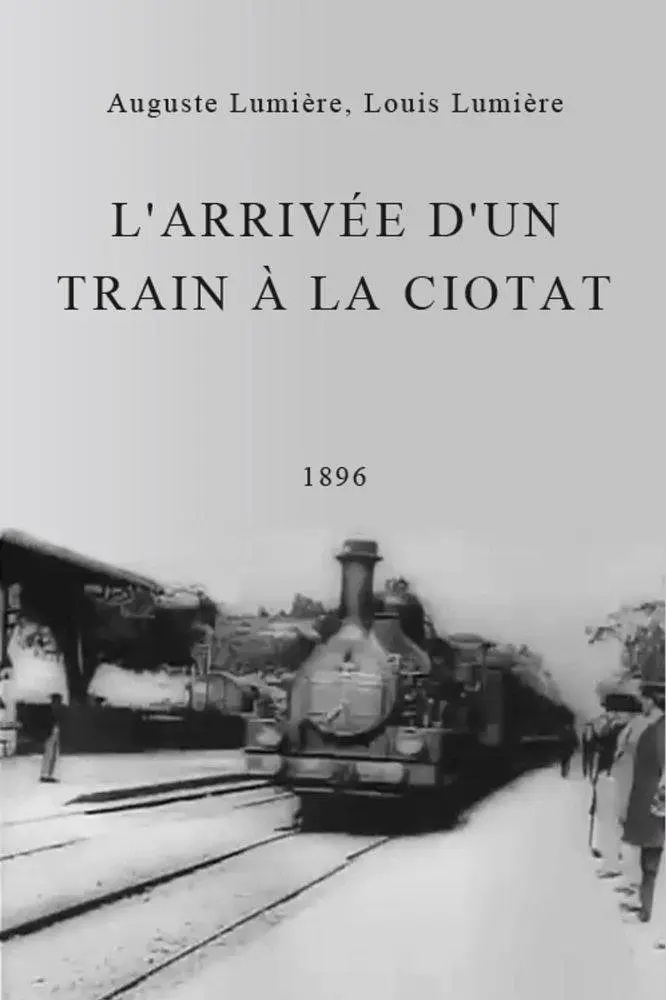

客观而言,人们在沉浸于观看微短剧的同时,也有不少人,尤其是传统影视从业者,对微短剧报以嗤之以鼻的态度。这让王众一想到130年前,电影刚诞生的时候。在当时歌剧、京剧演员的眼里,电影就像杂耍。“新生事物刚产生时,一定是幼稚的、简单的、无聊的。”王众一说。

王众一。

的确,微短剧就像零食,但,零食绝非垃圾食品。

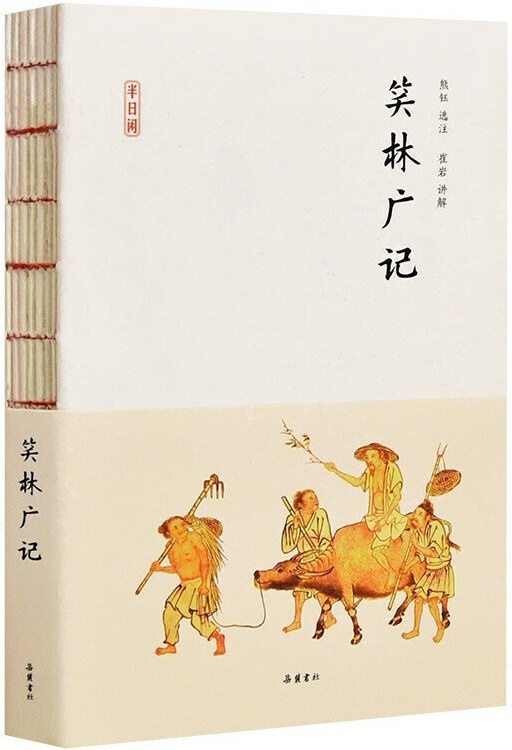

在王众一看来,哪怕寻古至古诗词,以及《笑林广记》《聊斋志异》,都能寻到微短剧初始状态的影子——也许是区区几行字,一则完整的故事便跃了出来,并带来无限的想象空间。反过来说,微短剧碎片化的形态,能使传统文化的丰厚能量,岭南文化独有特色的烟火气,以轻盈的姿态传递到千家万户。

王众一观察到,微短剧已经从一开始良莠不齐的状态,转向良币淘汰劣币,规范化和精品化的方向发展。他坚信微短剧“肯定会继续发展下去,绝对不会是昙花一现”。

南方+记者独家专访王众一,探析微短剧的土壤为何如此深厚。

微短剧发展速度可能比电影还要快

纵观2024年,各大平台上线微短剧3万多部,横店、西安、郑州等地的微短剧制作方全年不间断开机。统计数据显示,这一行业发展直接、间接带动64.7万个就业机会,2025年就业人数将随市场规模继续增长。

南方+:许多人对微短剧还是有些排斥的。在您看来,各方对微短剧的态度,是否存在一些“偏见”?

王众一:这个反应我特别能理解。按理说,从我的年龄来看,对微短剧会更加排斥,为什么我这么关注它,并且要冷静地观察它,是因为我对电影有兴趣。今年是电影诞生130周年,《火车进站》当年像马戏团演出一样放映,票价也很便宜,吸引了很多劳苦大众去观看。可在歌剧、京剧演员眼里,电影就是杂耍。

《火车进站》剧照。

微短剧的碎片化和流量化的特点,使得它起初必须博眼球。所以在初始阶段,为了站住脚跟,为了刷存在感,它必须得玩流量,也自然会出现低俗、暴力等情节。

但我看到的不同点是什么?微短剧发展速度可能比电影还要快。电影大概经过20多年才发展成比较成熟的电影工业,而微短剧诞生背后有着电影、电视剧等多种多样影视产业的积淀,它是用碎片化的方式来探一条新路,它走得更快一些,而且还有机会和传统的机构结合起来做。

南方+:也有观众形容,“走进微短剧的世界,仿佛踏入一个充满套路的流水线工厂。”

王众一:客观而言,微短剧行业的确出现了一些新问题:盗版内容猖獗,部分创作者未经授权改编网络小说、抄袭影视剧桥段,甚至直接使用他人原创作品等侵权问题频发。2024年此类纠纷频出,已经严重制约着行业健康发展。

如果没有一个规范的管理办法来引导、限制的话,盗版有可能泛滥成灾——谁有个好故事,我给改头换面,再拍一遍。但这对观众来说很不公平,内容都大同小异,原创的东西反而被影响。所以我建议着力加强版权保护,完善微短剧版权法律法规,明确版权归属,并由管理部门、制作方、平台建立联合机制,严厉打击侵权行为。用细化的管理方法,使这些问题在萌芽状态得到比较好的解决。

看似凭空出现,实则合乎逻辑

在广电总局持续的政策指导下,蓬勃发展的微短剧更是涌现了一批格调高雅的文艺作品。更可喜的是,微短剧开始走入了国外受众的日常文化消费。

南方+:近两年,各种监管政策和官方鼓励措施频繁出台。在此背景下,据您观察,这一行业有哪些良性的变化?

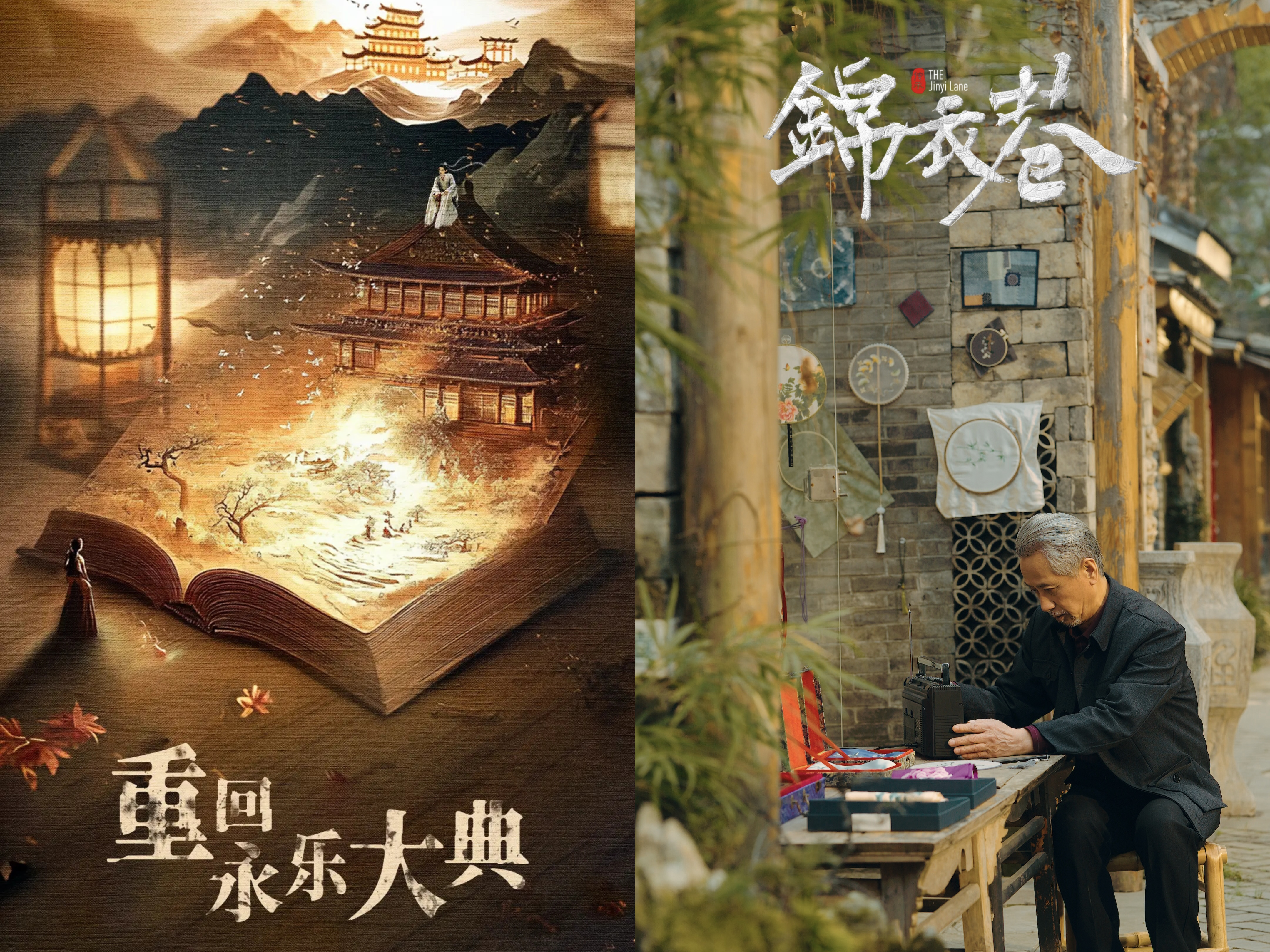

王众一:总体来看,微短剧兴起之初存在的内容低质、擦边、宣扬霸总复仇的情况明显得到改善。近来,微短剧涌现了一批格调高雅的文艺作品,如红果短剧、央视频、国家图书馆联合出品的聚焦古籍修复和文物保护的《重回永乐大典》,如展示皮影戏、相声、川剧变脸等非遗的《锦衣巷》,抖音和周星驰联合推出的《金猪玉叶》,极大地丰富了大众文化生活。

再加上国家出台的政策的引导,微短剧越来越规范化了,各个平台的审核也加强了。当各方在制定规范的时候,它一定会比较快地走正轨道,精品总量越来越多。从单纯的流量为王,开始落到内容为王。当年电影也是这样,最初拍杂耍的情节就能挣到钱,但很快电影的故事开始丰厚了,开始有特写了,各项技术也迅猛发展了。

南方+:其实像此前高口碑作品、每集几分钟的《如果国宝会说话》,也是微短剧的篇幅。

王众一:《如果国宝会说话》的出现,意味着电视本身已经意识到要朝着碎片化、微小化的方向去“进化”了,它是一个过渡状态。

如果不说视频,只说文字,自古以来,我们就有很多特别像微短剧的小短段文字,比如《笑林广记》是用几句话讲故事,包括《聊斋》也有几行字,便讲了一个故事。读者一两分钟就读完了,也收获了大量想象空间。随便一首唐诗,你把它作为依托,都能做出一个微短剧。比如“大漠孤烟直,长河落日圆”,你说它是诗,但在我眼里,它就是一个电影开头、文学性很强的空镜头。因此,从更长的时间线来看,微短剧看似凭空出现,实则是合乎逻辑的。但短剧的主要受众是来自短视频的用户,并非电影院的观众,两个市场基本没有重叠。

南方+:现在中国的微短剧已经开始外溢,影响到日本。这方面有什么有趣的特点?

王众一:微短剧在海外,就像“水银泻地”一样无孔不入,见效快、影响面广、碎片化,随便通过手机终端就能观看,使人难以招架。

网上有消息说,女性题材、职场题材、大小姐整顿职场题材,如《亲爱的宋小姐》等微短剧作品,在日本特别火。我感到很振奋。日本有一个词叫“社畜”,大家在公司里是非常受压的状态,而中国的微短剧表现出来的中国职场新气象,特别是中国女性的这种精神面貌,给他们带来一种解压的感觉。这种互动对增进深度的相互了解会起到一个很好的促进作用。我们可以多做一些这方面的努力,使得民间交流变得更有温度,更有趣味,更有效果。

以微短剧彰显广东人生活自信

数据显示,2024年广东、北京与浙江三地的平台占据了短剧市场的“半壁江山”。可以看到,广东具备独特的微短剧发展条件。

南方+:您曾对广东进行了深入探访,岭南文化的烟火气,与微短剧的碎片化,如何相得益彰?

王众一:在广东,我随处可以看到很多充满诗意和烟火气的生活细节,让我很感动。在采风的时候,我每天在早晨和晚上,在中山市的大街小巷转来转去,我拍到了好多片段,合成了短视频。当我发给外国人看,对方很惊讶,说这段视频是有细腻的、有温度的、有好奇心的。

如果跟文旅结合起来,我倒是觉得,以微观化的视角来讲述当地真实的、原汁原味的东西,是最容易打动人的。微短剧完全可以根植于地方文化。在微短剧表达方面,我觉得中国南方比北方资源要丰富得多,因为在中国南方的许多原生状态、原汁原味的文化得以完整保留。

《风味人间》中的顺德鱼生。

特别是岭南文化有它的独特特点。顺德菜怎么个好吃法?佛山的狮子舞怎么好看?如果大湾区发掘一些历史人文资源去做微短剧,既有传统的故事,又有现代的故事,既有我们取得的成就,又有我们日常的生活方式……用微短剧展示广东人的生活自信,以及中国人向上的生活气氛,尤其打动人。

我们要讲好中国故事,不一定非得去塑造一个全能的网红。用碎片化的方式来表达,完整和真实更重要。一个普通的人,身上积淀着足够的当地文化,就完全可以讲出一个感人的故事。他生活的日常性,与当地历史文化密切融合在一起,恰恰是令人信服的,令人感动的,有新鲜感的。

南方+记者 刘长欣

订阅后可查看全文(剩余80%)