如果你的公司年营收数千亿元(人民币,下同),要新生产一种技术难度高、依赖全球供应链、涉及几十个国家几百个系统配套商、建造周期长达数年的“大家伙”,一个订单就有几十亿美元,但若晚一天交付就要罚款100万美金,晚100天罚1亿美金。你敢干吗?

“最后我还是下决心,干!”

3月28日,中集集团董事长麦伯良谈起几年前关于大型FPSO(海上浮式生产储油轮)业务的一段经历。

“我们运气不错,干出来了!”现场响起一片掌声。

当天,中集集团举办2024年业绩发布会。这家1980年创立于深圳的企业,2024年营业收入同比增长39.01%,达1776.64亿元,创历史新高。中集海工业务板块十几年来首次扭亏为盈。

中集集团交付的大型FPSO(海上浮式生产储油轮)。图源:中集集团。

麦伯良1982年加入中集担任第一位集装箱设计工程师,43年来,引领中集在全球市场开疆扩土,其主业集装箱制造行业又具有天然的周期属性,让他对周期有深刻的理解。

他说:“中集很多业务都是有周期的,我们不怕外部环境波动,高峰期来的时候能抓住,有很强的灵活性。不一定每年都会增长,但整体是往上的!”

3月以来,众多深圳企业的年度业绩相继揭晓,多家企业显现出“穿越经济周期”的坚韧特质。

1987年成立的华为,2024年全球销售收入8621亿元,接近收入最高峰8914亿。

1995年成立的比亚迪,2024年营收达7771亿元,首次突破7000亿,创历史新高。

1998年成立的腾讯,2024年营收达6602亿元,同比增长8%。

改革开放以来,深圳一大批企业从小作坊开始,一步步壮大,成为国际领先企业。南方+记者朱洪波 拍摄

每一次技术范式转变,既是机遇,也是挑战。面对巨大的挑战,有人迷茫、焦虑、恐惧,也总有人站得高远,经受住考验,最终冲出迷雾、穿越周期。

2019年,危机意识极强的华为,因为众所周知的原因,多次强调“活下去”,后来提出“有质量地活下来”。

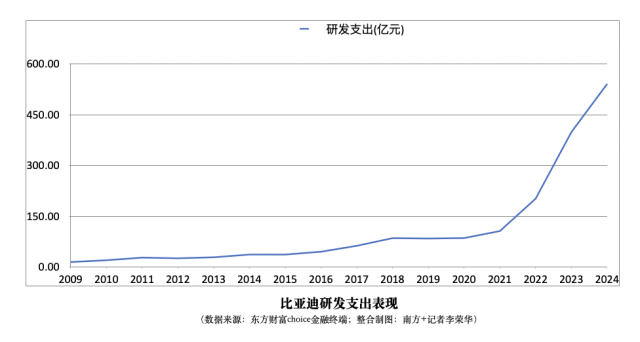

2019年也是比亚迪最艰难的一年,当时比亚迪只有一个目标,就是活下去。怎么活?年净利润只有16亿元,但在研发上,咬紧牙关投了84亿元。比亚迪董事长兼总裁王传福2023年回忆说:“许多人在笑我,这是在烧钱。但我们深知,要把车做好,要想发展新能源汽车,没有技术是不行的。”

创新是企业穿越周期的关键。

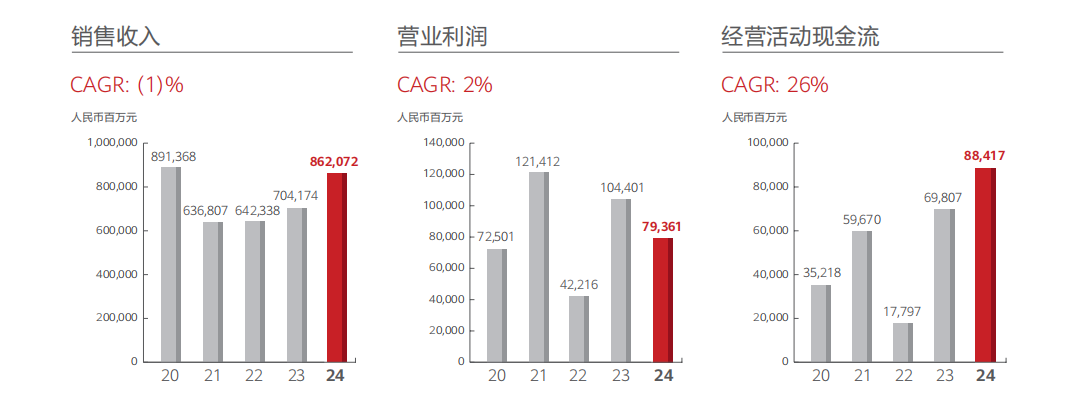

3月31日,华为2024年年报公布,其全球销售收入达到8621亿元,站上历史第二高峰,与最高峰8914亿元只差不到300亿元。华为各项业务恢复至正常发展,年度研发投入高达1797亿元人民币,创历史新高,近十年累计投入的研发费用超过12490亿元人民币。华为轮值董事长孟晚舟宣布,未来三年华为将与经济规律逆周期发展,加大战略纵深投入,错位发展,在根技术上压强式投入。

华为2024年收入站上历史第二高峰,经营活动现金流为884.17亿元,为近年最高,同比增长26.7%。图源:华为2024年年报。

3月24日,比亚迪发布年报,2024年营收超过特斯拉,每天的研发投入约为1.5亿元,全年研发投入542亿元,同比上升35.68%,超过全年净利润,延续了保持十多年的“研发投入超净利润”传统。比亚迪拥有一支庞大的研发队伍,共计12万名工程师,这一数字在全球车企中独占鳌头。

从创立早期做电池,到2003年带着新能源的梦想进入汽车行业,从2008年的F3DM,到2021年第100万辆新能源汽车下限,再到2024年成为全球首家生产1000万辆新能源汽车的车企,比亚迪做到了“三十而立”。

南方+记者李荣华 制图

3月19日,腾讯发布年报,AI技术重塑业务发展、新芽业务激发未来潜能,腾讯基本盘业务则继续践行“长青战略”,有效穿越周期焕发新气象。

从PC互联网到移动互联网时代,人们曾认为腾讯凭借微信获得了“船票”,但腾讯创始人马化腾却表示,这仅是“站台票”,未来依旧充满不确定性,公司需在忧患中求生存。

人工智能时代,腾讯全方位加大对AI和大模型的投入,腾讯元宝下乡、走近基层蓝领、帮扶城乡经济等普惠举措也备受关注。2025年2月至3月 ,腾讯元宝日活增长超20倍,AI技术在微信“搜一搜”、语音输入、内容生成等场景中落地。

图源网络。

“对未来越有信心,对现在越有耐心。”美团创始人王兴曾在内部信中如是说。

在耐心这件事情上,麦伯良很有发言权。回望2008年,全球金融危机让中国制造业陷入谷底,一路迅猛发展的中集几乎14个月没有集装箱订单,第二年的销售额从近500亿掉到200多亿元。

2008年,中集加速产业升级,积极开拓海洋工程装备等战略新兴领域。海洋工程装备属于资金密集型的高新技术企业,此后多年亏损,一度受到外界不解,连不少中集人都难以接受,但麦伯良始终没有退缩,他始终对海工业务的未来充满信心。

2017年,中集成功交付了全球领先的超深水半潜式钻井平台“蓝鲸1号”;两年后,中集交付巴西国油的P71 FPSO船体,标志其在海洋油气生产领域取得里程碑式突破;2023年,中集海洋工程分部业务营收规模首次突破100亿元,2024年营收165.56亿元人民币,同比上升58.41%,首次分部净利润扭亏为盈。

中集集团交付的大型FPSO(海上浮式生产储油轮)。图源:中集集团。

据麦伯良透露,截至2024年底,中集海工持有的在手订单总价值高达69.2亿美元,且订单生产计划已安排至2027年。今年,中集第一艘最大型FPSO P80即将交付离港。他说:“目前海工市场正处于景气区间。中集集团目前所在的海工装备产业,没有‘内卷’。”

改革开放以来,深圳一大批企业从小作坊开始,一步步壮大,成为国际领先企业。任何一家公司的成长之路,都绝非一路坦途,而是充满了漫长且艰辛的挑战。

要活下去,就只有超越。要有质量地活下去,就只能持续超越,拥有穿越产业周期的可持续发展能力。

相关专题:《圳经观》

采写:南方+记者 马芳

订阅后可查看全文(剩余80%)