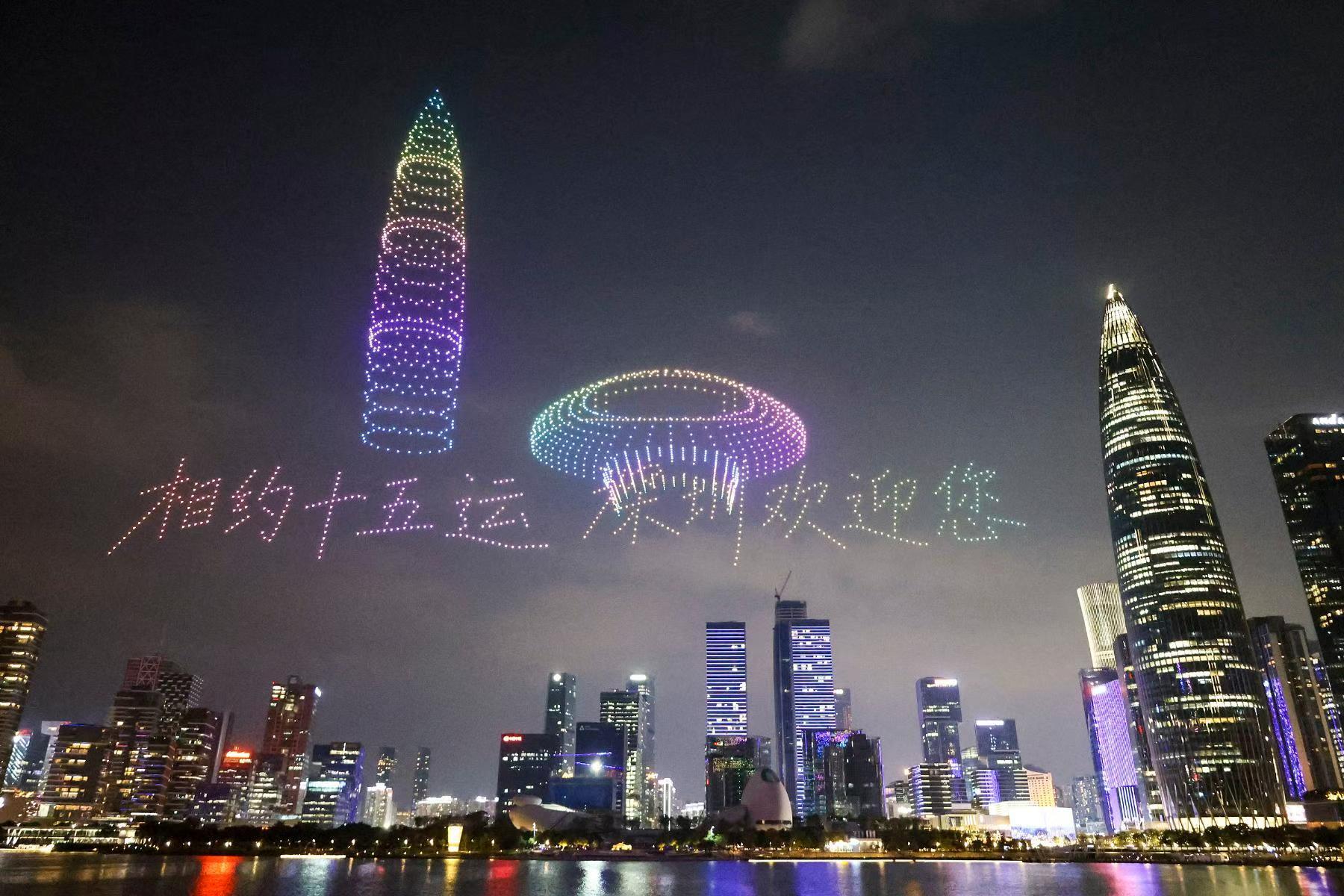

11月2日,十五运会火炬传递在港澳广深四城同步举行。作为“深圳智造”的代表,全球首个5G-A人形机器人火炬手“夸父”的惊艳亮相,成为这场粤港澳体育盛会与深圳创新基因深度融合的生动注脚。

当全运盛会与粤港澳大湾区核心引擎相遇,一场体育与城市的双向赋能正在南海之畔激情上演。承办第十五届全国运动会,对深圳而言,更是这座城市在新时代肩负“打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市”使命的战略支点。

深圳正以最高标准、最实举措、最美风貌,将“绿色、共享、开放、廉洁”的办赛理念深度融入高质量发展脉络。从场馆建设到城市更新,从环境提升到文明创建,这座城市将“简约、安全、精彩”的办赛要求,全面转化为城市功能、产业动能、治理效能与文明形象的深刻变革。

全运盛会犹如一个支点,撬动着城市能级的全面提升;犹如一面镜子,映照出城市文明的每一点进步;犹如一座桥梁,连接起深圳的今天与更加美好的明天。在这幅波澜壮阔的城市画卷中,体育与城市相得益彰,共同谱写出一曲激荡人心的时代乐章。

以赛兴产 锻造经济中心新引擎 激活高质量发展新动能

激活赛事经济,核心是把赛事的短期热度,变成体育产业的“长红”。

作为被赋予“国际著名体育城市”“国家体育消费试点城市”定位的先锋之城,深圳正把赛事流量精准转化为经济增量,让全运会成为拉动产业升级、服务“具有全球重要影响力的消费中心”建设的重要抓手。

翻开官方“2025深圳赛事日历”,密集程度堪比地铁时刻表:

仅今年春节期间,U20男足亚洲杯、乒乓球亚洲杯、男篮亚洲杯预选赛三大洲级赛事几乎同时打响。今年以来,2025 FIBA女篮亚洲杯、2025国际冰联女子冰球世锦赛(甲级A组)、2025中国羽毛球大师赛等一系列重大赛事,英雄联盟、和平精英等热门电竞赛事总决赛为深圳带来更多人气。

事实上,深圳人早已习惯“三天一赛”——2024年全市共举办260项各类大型体育赛事活动,2025年这一数字预计突破300项,平均每三天就有一场高水平较量上演。

在赋能科技创新上,深圳没有刻意“炫技”,而是让技术“无形”服务于赛事、反哺产业。

5G、AI、8K超高清这些深圳的“科技家底”,自然融入了赛事呈现与场馆管理:在深圳市体育中心体育场,4207个信号天线与1767个无线AP设备织就的“感知网络”覆盖全场,即便4万人同时直播也能保持网络流畅;深圳所有竞赛场馆均完成无障碍专项改造,结合AI导航、智能助行设备等技术,让高科技不仅有“硬度”,更有“温度”。

“看一场比赛,顺便买买买。”今年6月,“智竞未来”棋类人机大战暨2025年深圳体育消费嘉年华活动现场,市民李先生拎着新购的无人机、羽毛球球拍和露营椅笑称:“钱包被赛事收割”。

这正是深圳“体育性格”里自带的“流量—能量”转换密码。为放大赛事乘数效应,深圳市、区两级推动“体育+文旅+商圈”深度融合。例如,2024年乒乓球亚洲杯期间,大运中心旁的广场被改造为“亚洲杯公园”,6天吸引客流70万人次,单日峰值5万人次;配套的非遗市集、球星见面会等,成功引导观众完成“观赛—体验—消费”闭环。

深化“体育+”融合,深圳更是玩出了新花样。深圳不是简单把赛事和消费“拼”在一起,而是致力于打造“跟着赛事去旅行”的深度体验——宝安赛区推出“持全运会门票享景区折扣”活动,观众拿着票根去湾区之光摩天轮游玩能享八折优惠,周边22家酒店、数十家餐饮也都有专属优惠。

如今的深圳,正以全运会为支点,让“以赛兴产”的逻辑越走越顺:赛事经济激活产业生态,“体育+”融合拓展消费边界,科技创新则为其保驾护航。

以赛营城 塑造现代都市新形象 打造高品质宜居宜业典范

对深圳来说,以赛优城从不是搞“一次性面子工程”,而是借着全运会的契机,把整座城市的生活质感一起提上来——既要场馆用得久,也要空间够实用,更要环境够舒服,让“现代化国际大都市”的样子,切切实实落在市民日常里。

深圳办实事,其实很实在——不盲目新建,更要做到“赛后不闲置”。20个竞赛场馆里,14个是在旧场馆基础上改造的,比如龙华文体中心、深圳湾体育中心等。这些场馆并非推平重建,而是加智能设备、拓活动空间,既省了土地又避免浪费。

深圳土地资源有限,所以在体育空间上特别会“挤海绵”,专找小地方做文章。社区里有口袋运动公园,几十平方米放置了乒乓球桌和健身器材,老人小孩下楼就能玩;印力中心的写字楼楼顶改成篮球场,上班族午休能打会球;商场顶楼甚至加了瑜伽区,逛街累了还能运动。

深圳还把运动设施嵌进公园、绿道里:在南山区,沿深圳湾的滨海步道陆续被打造成“全运景观带”,每隔500米就有一处“运动主题艺术装置”。盐田区则结合山海特色,在涉赛道路沿线种植了簕杜鹃、凤凰木等本土植物,让运动员和游客在奔赴赛场的路上,就能感受“山海连城”的城市魅力……深圳已然织成了“通山、达海、串社区”的健身网络,在这里,出门就能动,对于运动达人实在太友好了。

借全运会契机,深圳的“颜值”又上了一个台阶:福田华强北花漾街区种植美丽异木棉,按色彩划分主题区域,地铁口屋顶植花、灯杆挂花球,形成立体花景;龙华观澜河经系统治理后碧水清波,白鹭纷飞,还重启了百年龙舟赛……

深圳的无障碍设施也做了升级:深圳市体育中心体育场和体育馆均设有无障碍专座区域,可供残障人士观赛;深圳大运中心打造了独立的无障碍卫生间,设置了宽敞的轮椅回转空间,配备了高度适宜、操作便捷的坐便器和洗手台,并安装了牢固的安全扶手;光明国际马术中心则配备了40多个清晰醒目的无障碍标识,7个无障碍卫生间,2部无障碍电梯。

以赛聚力 弘扬新时代特区精神 展现先行示范新担当

承办全运会,既是对城市硬实力的检验,更是对文明软实力的淬炼。深圳正将“办好一次会,提升一座城”的过程,内化为提升城市文明、凝聚市民精神、展现先行示范担当的生动实践。

作为闻名遐迩的“志愿者之城”,深圳的文明底蕴在全运会筹备中得到充分展现。全市351万名注册志愿者构成了坚实的服务基础。经过系统培训的“小青芒”赛会志愿者队伍,与持续升级的“文旅深圳”智慧平台相辅相成,为市民游客提供一站式便捷服务,展现着这座城市的温度与效率。

城市空间正在发生令人欣喜的变化。华强北步行街的“街角美术馆”、南山区的“桥下运动公园”……这些巧妙利用城市“金角银边”打造的50处“小而美”文化空间,让艺术与运动融入市民日常生活。与此同时,全市文化场馆推行延时开放,真正实现了“文化不打烊”,让城市治理彰显“绣花功夫”,公共文化服务更具弹性与温度。

文明新风的培育成效正在显现。深圳在全市各社区开展的“全运进社区”系列活动已举办1200余场,覆盖居民超50万人次。这些扎实的工作,让“人人都是东道主”的意识深入人心。

深圳的文化交流活动也与全运会同频共振。原创舞剧《咏春》的海外巡演、文博会的全球影响力……这些关于深圳的多元文化表达,与体育盛会共同诠释着自信、开放、包容的城市精神。它们,让世界通过不同窗口,看见一个立体的、创新的中国城市样本。

赛事有期,润城无界。深圳正将全运会的聚光灯,转向城市文明的深处,让赛事的印记沉淀为市民的获得感与城市持久的魅力。

全运会不仅是体育竞技的舞台,更是城市文明进步的催化剂,这份因赛而生的城市温度、文化自信与文明自觉,会长久地留在深圳的基因里,为这座城市迈向更高维度的现代化国际大都市,注入最深沉、最持久的力量。

数说

●2016—2023年,深圳体育产业总产出从553.78亿元增长至1909.39亿元,年均增长19.3%;增加值从214.99亿元增长至784.45亿元,年均增长20.2%,高于同期GDP%增速

●2024年,深圳体育产业总产出达2115.66亿元,同比增长10.8%;增加值889.46亿元,同比增长13.4%,占全市GDP的2.57%

●2025年,深圳预计实现体育产业总产出2300亿元,增加值1000亿元。

●截至2024年底,深圳体育产业专项资金共扶持项目505个,扶持资金11.83亿元,体育产业政策体系更加完善

●截至2024年底,深圳从事体育相关产业的法人单位2.7万家。2025年18家企业列入体育领域国家级专精特新“小巨人”企业名单,体育市场主体不断壮大

●截至2025年10月30日,深圳传统职业俱乐部达16家,电竞俱乐部达11家,职业体育俱乐部矩阵初步形成

新实践

指尖点一点 场地订到手

深圳“一键预约”平台悄然改变市民运动生活方式

短短几秒,身边的篮球场、羽毛球场乃至游泳池便能轻松预约,深圳“一键预约”平台正悄然改变市民的运动生活方式。

2025年8月8日“全民健身日”,“i深圳”小程序正式上线体育场馆预约服务,超2000所体育场馆同步开放,市民只需动动手指,就能“一键直达”心仪的运动场地。这种“指尖一点,场地到手”的便捷健身体验,正悄然成为深圳市民的日常,让越来越多市民在家门口就能运动、健身。

一键预约 高效便捷

在福田上班的张先生常常下班后就近预约羽毛球场,他感慨道:“过去要打球,得提前打电话问场地,或者跑去专业场馆,现在直接在手机上点几下,几秒钟就能搞定,既省心又省时。”

2021年9月,“i深圳”体育场馆预约功能开始试运行,2022年6月18日正式上线。上线3年多来,这一便民应用不断升级迭代,形成了市民运动健身的“首选入口”。

截至2024年6月17日,“一键预约”平台累计订单数约1290.8万单,比正式上线时增加了993.9%;累计入场锻炼人数约2932.6万人次,比正式上线时增加了966.4%。

如今,它不仅免下载、免安装,还能实时显示各场馆的开放时段、剩余名额等信息,为市民预订预约体育场地带来了极大的方便。

在“应接尽接、应开尽开”的原则下,如今“一键预约”平台已汇聚深圳全市2145所体育场馆、8969片运动场地。其中,学校场馆708所、运动场地2762片,与社会场馆共同织就了一张覆盖全域的运动网络。

“一键预约”平台打造全市体育场地资源数据信息“一张网”,市民可以随时随地选择自己喜爱的体育项目和场馆,实现“一键查询”“一键订场”“一键支付”“一键导航”,最快1分钟完成场地预约,大大提高了健身运动的便利性。

打破围墙 资源共享

“以前想锻炼,只能去公园,人多还没灯光。现在家旁边的学校都开放到21时,打球很舒服。”市民叶女士说。李先生则表示,工作再忙也要抽出1小时健身,走几分钟就到场馆,节省了大量时间。

在全民健身的时代背景下,深圳正打破校园“围墙”,推动学校运动场馆向社会开放,让孩子们上课的场地,也能成为市民身边的健身空间。

自2021年起,深圳市教育局便启动学校体育场馆向社会开放的工作。随着“一键预约”平台的上线,学校场馆开放进入快车道。

2023年,深圳市教育局细化管理措施,要求全面梳理学校场地情况,坚持“应开尽开”,并引入第三方专业机构统筹运营。

目前,全市10个区均已完成委托运营签约,所有符合开放条件的公办中小学校实现“100%接入”,实现“应接尽接、应开尽开”。

这些校园场馆精准对接市民的“业余时间”,工作日夜晚和节假日全天成为开放主力时段,部分场馆甚至开放至22时,极大满足了上班族的健身需求。

福强小学相关负责人介绍,学校按时段向社区居民开放场馆,并接入“一键预约”平台后,累计预约人次74243,平均每周476人次。

“一键预约”切实提高了场地使用效率,破解了学校场地开放难题,打破了学校与社会的壁垒,最大化发挥存量体育场地效益。

随着更多场馆的持续接入与平台功能的深化,深圳“15分钟健身圈”将越织越密,让“全民健身”成为这座城市最生动的生活方式。

撰文:徐烜和 崔璨 郭悦

图片:朱洪波

来源:南方日报

订阅后可查看全文(剩余80%)