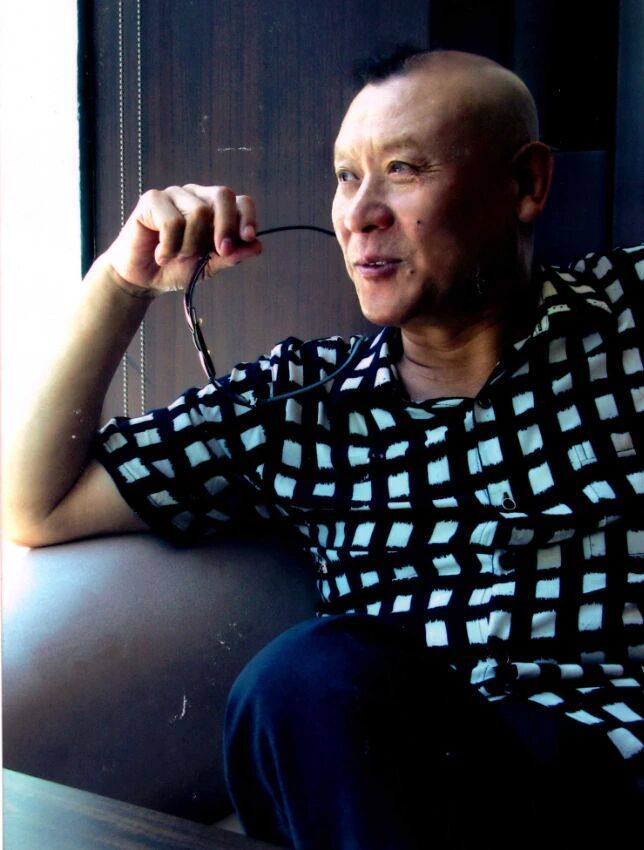

11月15日,广东省杂技家协会、广东省文艺志愿者协会 、广州市杂技家协会发布讣告,中国共产党党员、著名滑稽表演艺术家、原广州杂技团一级演员李春来同志,在广东江门参加文艺志愿活动期间突发心源性疾病,经全力抢救无效,于2025年11月14日逝世,享年78岁。

李春来,1947年出生于杂技世家,5岁学艺,7岁进入杂技团,从艺七十余载。他技艺全面,勇于创新,是中国首位表演V形软钢丝、首位举办个人滑稽专场的艺术家、首位登上春晚舞台的杂技演员、首位在国际比赛中获奖的中国滑稽演员。他以精湛的技艺、独具匠心的编排和浑然天成的喜剧感,塑造了一个又一个深入人心的舞台形象,被誉为“杂技奇人”“东方金小丑”。

李春来曾任中国杂技家协会滑稽艺术委员会副主任、广东省杂技家协会副主席、广州杂技团艺术指导等职。他一生躬耕杂技事业,德艺双馨,关心培养青年杂技人才,长期致力于文艺志愿服务,深入社区乡村、厂矿学校参加文艺惠民活动,用行动诠释了文艺工作者的责任与担当。

据了解,李春来同志遗体告别仪式,定于11月18日(星期二)上午9:30在广州市殡仪馆仙鹤厅举行。

童年起点:

从文艺世家走向杂技舞台

李春来1947年出生于沈阳一个名副其实的文艺世家。父亲出身京剧科班,后改行杂技练习自行车特技;母亲师从杂技名家习练高空走钢丝。他的多位长辈都是京剧和杂技界人才:有人曾是上海京剧团武生,与武术大师盖叫天同台;有人在哈尔滨京剧团演武打和丑角;姑姑是梅兰芳的学生,舅舅则是新中国成立初期中国杂技团的魔术师,为毛主席表演过“钓鱼”魔术并担任国家杂技团魔术队队长。

在这样的家庭熏陶下,艺术的种子自幼在李春来心中生根。

童年时代的李春来生活清苦。父母常年奔波演出,经济拮据。他5岁时便跟随父亲习练杂技基本功,成为父亲最小的学生。

父亲耐心教他骑独轮车、翻跟头、踢毽子等童子功。年幼的李春来每天清晨都在院子空地劈叉下腰,一遍遍倒立练平衡。杂技世家的血脉加上耳濡目染,让他对舞台和技巧有了天然的亲近和向往。

那时物质匮乏,小演员练功条件异常艰苦。8岁时李春来被哈尔滨杂技团收为学员,但团里没有像样的练功房。孩子们只能露天翻跟头、垫破毛毯练习;雨天就借剧院走廊排练,甚至利用废弃的俄罗斯老教堂当练功厅。教堂高高的屋顶正好用于练空中飞人与高空钢丝。

这些特殊练功场所承载了李春来童年最难忘的记忆。他常在清晨薄霜中倒立,一撑就是几十分钟,小伙伴在旁计时为他打气,直到他双臂酸麻、鼻涕眼泪直流。寒冬腊月里,冰冷空气冻裂孩子们的手脚,但没人轻言放弃。

年幼的李春来格外坚韧,每天摔倒无数次,又爬起来继续。他后来回忆:“没有吃苦的精神,根本练不成杂技。”童年这段艰苦磨炼不仅强健了体魄,也铸就了他日后登台表演最扎实的功底。

杂技成长:

苦练与创新铸就功底

20世纪50年代后期,新中国杂技事业逐步走上正轨,李春来也迎来成长高峰。进入哈尔滨杂技团后,他如饥似渴地学习各种技巧,很快从学徒成长为团里的台柱子。十几岁的李春来身材瘦小灵活,是团队当之无愧的“尖儿”——在人梯“叠罗汉”节目中总是被托到最高处那个孩子。

他还练就了在巨大木球上倒立行走、头顶旋转钢板等高难度绝活。在物资极度贫乏的50年代,他和伙伴甚至用破布口袋当垫子,就地苦练翻腾技巧。凭借不服输的韧劲,少年李春来在艰苦条件下练出了过硬基本功。

李春来在1984年春晚舞台表演《伞衣帽》。

一个契机改变了李春来的艺术生命轨迹。

哈尔滨杂技团当时能从苏联获取一些马戏影片资料供学习。一次,他观看一部苏联马戏纪录片,其中著名小丑奥列格•波波夫在一条软钢丝(松弛的绳索)上表演滑稽节目的片段让李春来看得目瞪口呆。这根不同于母亲练的硬钢丝的柔软绳索在波波夫脚下如秋千般摆动,小丑夸张地在上面摇晃行走,引得观众哄堂大笑。

影片一闪而过,却在少年李春来脑海激起惊雷:软绳上也能站人?还能演滑稽?这颠覆了他对杂技的认知。

当时中国杂技界从未有人尝试软钢丝,多数老师认为在上面保持平衡“不可能”。但执拗的李春来认定:波波夫能做到,我也一定行!

他说干就干,利用教堂练功厅里遗留的一根旧钢丝绳,拜托父亲和同事在舞台两侧架起这条松垮垮的“软钢丝”。

最初尝试时,他双脚刚离地绳子就剧烈晃动,立刻把他掀下来。 旁人劝他别白费劲:“绳子软成这样,站都站不住,练它干啥?”可李春来不信邪。他让父亲用木棍帮忙支撑平衡,自己一遍遍适应绳索摆动节奏。摔倒了就爬起继续,跌落无数次也不放弃。

功夫不负有心人——经过长时间刻苦练习,李春来终于不用扶持也能在软钢丝上独自站稳,并逐步学会在绳上缓步行走,甚至尝试倒退走。那年代没有安全吊环和海绵垫,他就在距离地面不高的软绳上摸索,一点点找到平衡诀窍。这番苦练使他掌握了软钢丝表演核心技巧,也找到令自己重返舞台的“敲门砖”。

李春来成为中国杂技史上第一个练成软钢丝平衡技巧的人。凭着惊人毅力,他在晃悠悠的绳索上开发出一系列前所未有的高难动作。这些创新招式让同行叹为观止,称赞他是“软钢丝独创第一人”。

软钢丝节目的成功为李春来打开了杂技艺术新天地,也标志着他从传统杂技演员向滑稽小丑的华丽转型。这种“笑中有技,技中带笑”的风格后来成为他的标志,也拓宽了中国杂技的表演形式边界。

经过数年钻研,李春来的软钢丝滑稽表演日臻成熟。他不仅练就硬功,还讲究表演细节,使节目更具观赏性和喜剧效果。为了提升滑稽表演,他拜了一位特殊的老师——中国杂技界著名小丑表演艺术家陈腊本。

陈腊本是新中国成立初期享誉全国的滑稽大师,曾在舞台上扮演满脸麻子的喜剧老头,深受观众喜爱。在前辈引荐下,李春来郑重向陈腊本拜师,成为这位小丑大师的关门弟子。

滑稽转型:

钢丝上的喜剧人生

改革开放初期,中国文艺舞台迎来空前繁荣,李春来的艺术生涯也进入高光时刻。1984年对他意义非凡。这年37岁的他正值创作力和技巧巅峰,成功策划举办了中国杂技界第一场个人滑稽专场晚会,并登上了中央电视台春节联欢晚会的舞台,成为全国观众熟知的明星。

专场晚会在哈尔滨连演14场,场场爆满,轰动一时。整台演出以李春来为绝对主角,编排了12个节目,其中10个由他个人完成。

短短两小时,他时而化身憨态可掬的小丑,时而亮出真刀真枪的硬功夫,令观众既开怀大笑又惊叹折服。演出获得巨大成功,证明了滑稽杂技专场完全可行,也奠定了他作为“杂技全才”的江湖地位。

李春来表演《小丑叔叔》。

专场成功为李春来迎来更大舞台。1984年底,经中国杂技家协会推荐,他收到中央电视台邀请,登上1984年央视春节联欢晚会。这是春晚历史上第二届,也是首次有杂技演员作为表演嘉宾亮相全国直播的大舞台。

李春来深知责任重大,精心准备了多个拿手节目进京参加彩排。他最终在春晚上连演了四个不同类型的节目,成为当年春晚节目数量最多的演员之一。通过电视直播,全国观众首次见识了这位身手矫健又诙谐逗趣的东北汉子。

李春来独特的滑稽杂技风格成为1984年春晚一大亮点。节目播出后反响热烈,他赢得了“春晚杂技小丑第一人”的美誉。

此后,李春来在国内外舞台上又屡创佳绩。80年代末,他作为新中国培养的滑稽杂技代表被派参加意大利“金小丑”国际马戏比赛,成为中国第一位登上该国际赛场的滑稽杂技演员。面对诸多国外马戏强手,李春来大显身手,最终为祖国夺得季军奖牌,也让世界马戏界见识到中国滑稽小丑的全面才华。

1991年,在天津举办的全国首届滑稽比赛中,李春来再接再厉夺得金奖第一名,确立了他在滑稽杂技领域的权威地位。

舞台坚持与家庭支持:

耄耋之年初心不改

时光荏苒,如今李春来已过古稀之年。然而岁月并没有让这位老艺术家停下脚步。令人肃然起敬的是,78岁的李春来依旧坚守在表演一线,以惊人毅力续写着“台上不老”的传奇。

熟悉他的人都知道:只要舞台有需要、观众有期待,李春来总会精神抖擞地出现,用精湛技艺和幽默表演点燃现场的笑声与掌声。而这一切动力,源自他对杂技艺术的一片赤诚之心,以及家人长期默默的理解与支持。

李春来说:“我这辈子别的本事没有,就是会演杂技,爱演出。”这朴实的话正是他真实写照。退休后,本可颐养天年的他反而觉得离不开舞台:“一听到观众叫好,我心里就满足了。”

家人明白他的心思,不但不劝他休息,反而成为他最坚强的后盾。妻子和儿子就是李春来坚持至今的“双重支柱”。老两口是患难与共的伉俪,妻子和他同岁,年轻时也是杂技演员,对舞台有同样热爱。退休后相当长一段时间,这对花甲夫妻携手组成“滑稽二人组”,在许多演出中联袂亮相。为了支持父亲事业,儿子也常利用业余时间为父亲当助演,与老爷子同台。

晚年的李春来定居南方广东。近年来,他以资深艺术志愿者身份积极投身各种公益演出活动。广东省文联志愿者艺术团和各地文化下乡慰问演出队伍里,经常出现他的身影。无论驱车七八小时赴偏远山区义演,还是在露天临时舞台上献艺,他从不推辞。

一次下乡演出场地简陋,木板舞台中间竟有道缝隙,李春来一脚踩空险些崴脚,但他强忍疼痛完成整场演出。当地组织者深受感动,观众更是长时间鼓掌。演出结束时,一位乡镇负责人握着他的手连声道谢,李春来却笑着摆手:“只要大家开心,我这点辛苦不算啥。”在他看来,将欢乐送到基层,是艺术工作者应尽的职责和荣耀。

2010年,李春来和老伴一起到粤北山区一所小学义演。台下坐满留守儿童,大多从未现场看过杂技表演。李春来夫妇卖力演出,绝活一个个上:转盘子、顶道具、滑稽魔术……孩子们看得目不转睛,笑声此起彼伏。

演出结束后,小学生们依依不舍地围着两位白发演员,喊着:“爷爷奶奶,您什么时候再来?”李春来夫妇听了既开心又心酸,拉着孩子们的手承诺:“只要你们喜欢,我们一定再来!”这温馨一幕被当地媒体报道,称他们是“给山里孩子送去快乐的慈祥爷爷奶奶”。

李春来用实际行动证明:真正热爱艺术的人无论多大年纪,舞台永远在心中。

南方+记者 王涵琦

通讯员 省文联宣

订阅后可查看全文(剩余80%)