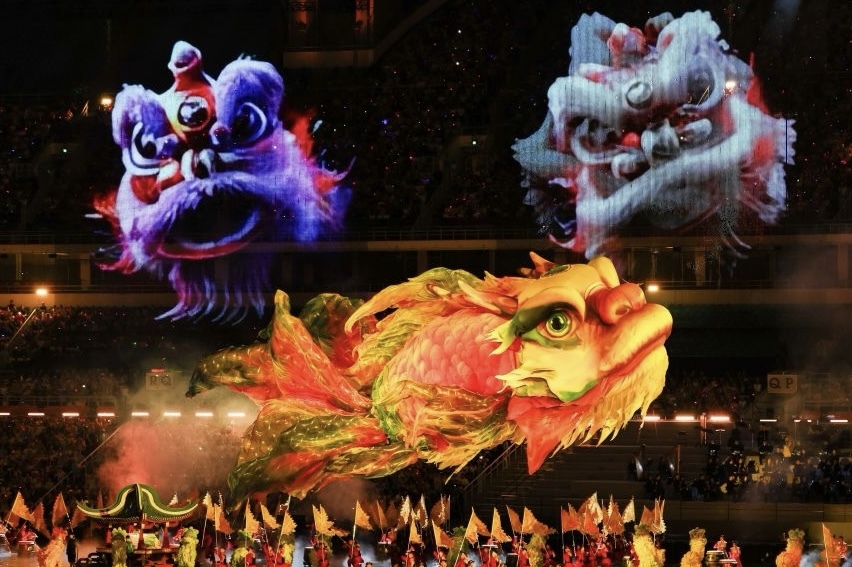

“电话都快被打爆了!”广东省非遗代表性项目——鳌鱼舞传承人、十五运会和残特奥会开幕式特聘顾问幸泽良笑着感叹。自从巨型鳌鱼在十五运会开幕式上惊艳亮相,火爆“出圈”后,采访、参观、学艺的邀约便络绎不绝。

年近七旬的幸泽良忙得不可开交,内心却充盈着喜悦与干劲。对他而言,这不仅是一时的热度,更是他毕生守护的文化瑰宝终于被更多人看见、认可的珍贵时刻。

世家传承 匠心琢鳌鱼

幸泽良出身于沙涌村“鳌鱼世家”,十三岁便跟随兄长幸大九学习鳌鱼舞。“我们沙涌的鳌鱼舞,是以洪拳为根基的,步法讲究得很——大跨步利落、蹲步沉稳,还有麒麟步的灵动、弓箭步的刚劲,不同的动作得配不同的步法,才能跳出鳌鱼的精气神。”在他的工作坊中,幸泽良手持鳌鱼道具,轻盈地演示着舞步,鳌鱼随之摇头摆尾,栩栩如生。

沙涌鳌鱼外形独特——尾巴上翘,扁嘴大口,鼻孔上插着一大两小三支犄角。公鳌鱼红底金鳞,尾巴呈葵扇状;母鳌鱼绿底银鳞,尾巴如芙蓉状。“一公一母相伴而舞,寓意夫妻和睦、相互尊重。”幸泽良解释道。

二十岁时,幸泽良又开始钻研更深邃的鳌鱼制作技艺。从根据尺寸定比例、用竹篾扎出稳固的骨架,到一层层铺布贴纸、细致上漆彩绘,一条完整的鳌鱼,至少要花十五天时间才能完成。他说,传统手艺容不得半点马虎:“做鳌鱼得用竹篾、铁线、弹簧这些老材料,光贴纸就有讲究——要粘贴六层砂纸,再覆一层蚊帐布,每一层都得等彻底干燥了,才能进行下一步,不然道具容易开裂、变形。”正是这份精益求精的匠心,让沙涌鳌鱼经得起时间的考验、承受得起成年人的重量。

守正创新 育非遗传人

“沙涌鳌鱼舞不能断在我们这代人手里,得靠年轻人接着往下传!”这是幸泽良常挂在嘴边的话。从1995年起,他就主动走进沙涌小学,义务给孩子们教鳌鱼扎作和舞蹈;后来,他又把这份“义务教学”扩展到沙涌幼儿园、石碁中心幼儿园,让更多孩子从小接触鳌鱼文化。

如今,鳌鱼舞早已成了沙涌小学的特色课程—— 学校500多名师生,人人都能拿起道具舞上一段,个个都称得上是“非遗小传人”。更让人欣慰的是,沙涌鳌鱼舞已经形成了老、中、青、幼四级完整的传承体系:既有幸泽良、江炳贤这样的省级代表性传承人压阵,也有江仔、江炳良等市级传承人作为中坚力量,还有幸锦添、江锦华、江绍成、幸泽权等区级传承人接力,非遗传承的队伍越来越壮大。

在传承中,幸泽良也没少做“创新文章”。他大胆打破了“传男不传女”的老规矩,让女孩子也能学习鳌鱼舞:“女生舞动时加入‘浪涌上来,鱼迎上去’的柔美动作,配上现代音乐节拍,跳起来更活泼,更能吸引年轻人。”考虑到孩子力气小,他还特意改良了道具,把鳌鱼的重量减轻到几公斤,让小学生们也能轻松举着道具跳舞,不用再担心体力不支。

文脉延绵 鳌鱼舞向世界

沙涌鳌鱼舞的生命力,源于一个家喻户晓的传说——书生遇难得鳌鱼相救,后高中状元,“独占鳌头”。这一与科举仕途、文运兴衰紧密相关的故事,在明清时期深刻影响了珠江三角洲的民间信仰与社会风尚。

出于对文运的祈求与对忠义精神的尊崇,沙涌的先民们将这一吉祥寓意融入地方信仰,使之与关帝诞辰庆典完美结合。每年农历五月十三,沙涌村迎来最为盛大的关帝诞。 在这一天,村民们以隆重的鳌鱼舞全村巡游,既为纪念关公的忠勇仁义,也寄托着对族人“独占鳌头”、人才辈出的殷切期望。色彩绚丽的鳌鱼穿梭于村巷之间,所到之处,锣鼓喧天,人潮涌动,这一古老的传统已在此延续数百年,成为沙涌村年度文化盛事。

在番禺文化部门数十年来的持续挖掘与推动下,这项深植于乡土的艺术形式不断焕发新生。历经1954年的首次舞台化、1985年的情节丰富与音乐创新,以及2008年的艺术再提升,沙涌鳌鱼舞已从一乡一土的民俗仪式,跃升为荣获“丰收奖”“山花奖”等国家级荣誉,并成功亮相韩国丽水世博会、法国尼斯文化大巡游等国际舞台的精品艺术。从古老的村社巡游到现代的全运盛会,这条承载着六百年文脉的鳌鱼,正游向更为广阔的世界。

热泪盈眶 矢志技艺代代传

11月13日晚,番禺区委书记黄彪带领文化部门专程来到幸泽良的工作坊调研慰问。黄彪对幸泽良数十年来坚守非遗传承的精神表示赞赏,他指出,鳌鱼能在十五运会开幕式上大放异彩,离不开传承人对这一文化瑰宝的长期守护与深刻诠释。正是这份扎实的传承根基,为鳌鱼文化走向全国舞台奠定了坚实基础,也为番禺进行了一次卓有成效的文化推广。

“看到开幕式上翱翔的鳌鱼,我激动得热泪盈眶,整夜难眠。”幸泽良动情地说,“那形态、那神韵,都让我倍感亲切,仿佛就是我们沙涌的鳌鱼‘游’到了全国观众面前。”他坚定地表示,将继续把这项技艺代代相传,让更多人了解并爱上鳌鱼文化,“让沙涌鳌鱼走出广东、走向世界,让所有人都知道它的‘威水’!”

采写:南方+记者 钟晓宇 通讯员 陈晓洁

图片:谢展鹏 部分图片是资料图片

订阅后可查看全文(剩余80%)