2025年9月9日,白云区政府与新加坡鹏瑞利集团正式签署《白云区政府与鹏瑞利集团有限公司深化合作协议》,宣布合作开发投资100亿元的白云国际医养城(Baiyun Mega Health City)项目。双方将在首期白云鹏瑞利国际医院已落地基础上,进一步规模化、生态化、高附加值化打造驱动产业发展的核心引擎和价值创造中心。

据介绍,白云区属国资企业将与鹏瑞利集团成立合资平台公司,实施统一规划、开发、招商引资及运营管理。双方也将共同推动设立功能互补的产业投资系列基金,重点用于载体开发与建设、孵化园区内初创及成长型医药企业、并购整合成熟期产业和吸引顶级创投机构合作等,积极争取医疗先行区政策,构建“医、研、康、养、商”融合发展的国际健康产业生态圈,助推白云国际医养城(Baiyun Mega Health City)项目成为粤港澳大湾区首屈一指的世界级国际医疗健康产业创新区和健康生活目的地。

签约当天,南方日报、南方+记者专访了鹏瑞利集团执行董事长兼首席执行官潘锡源,听他讲述白云国际医养城项目的规划与愿景。

“广州有显著的空港优势和顶尖的医疗资源”

南方+:为什么选择在广州市白云区投资建设白云国际医养城项目?

潘锡源:我们选择在广州,选择在白云区,主要有几个方面的考虑。

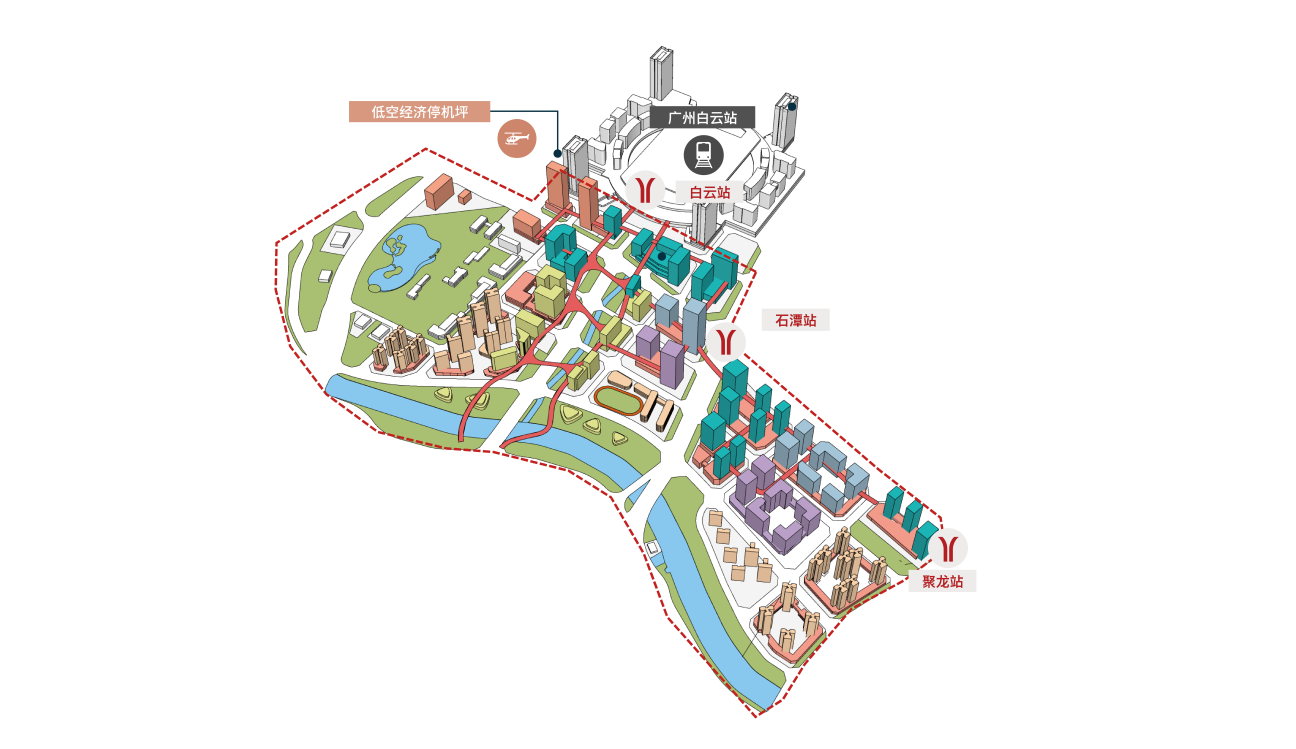

第一,广州具备很好的空港优势,白云国际机场的国际航线网络非常发达,世界各国的旅客都可以很方便地到达。而且从机场到白云站只有30分钟车程,白云站是亚洲最大的铁路枢纽站之一,整个基础设施是一流的,这为我们吸引国际客人提供了非常好的条件。

第二,广州的气候很好,很适合居住和康复,这对于前来就医的患者来说非常重要,因为他们可能需要在这里住上几周甚至几个月。

第三,广州有非常丰富的医疗资源,既有顶尖的西医,像中山大学附属医院的肿瘤科是世界一流的。也有卓越的中医院,如广州市中医医院。我们把中西医结合,可以打造一个特色的康复医院。此外,广州的美食也是一大吸引点,适合世界各国的人在这里生活。

第四,白云区是广州中心城区,周边已经有很好的基础设施和医疗资源,这使得我们可以很快地启动项目,而不需要像其他地方那样等待土地平整和基础设施建设。我们有大湾区约1亿的人口资源,还有香港这个高端消费市场,这为项目的成功提供了非常好的基础。

“不只是医院,而是国际医疗产业园区”

南方+:与国内其他城市的项目相比,白云国际医养城项目有什么不一样?

潘锡源:白云国际医养城项目与其他城市项目最大的不同在于它的规模和综合性。

首先,白云国际医养城项目规模是前所未有的,是我们在国内最大的项目。我们在广州白云站前有1.2平方公里的土地,计划打造100万平方米的建筑面积。

其次,这不仅仅是一个外商独资医院,而是一个完整的国际医疗产业园区。我们将会围绕大健康招商引资,我们不仅会建设医院和康复护理院,还会打造医疗上下游的完整产业链,包括生物科学、机械研究等领域。引入高端医疗、特色医疗、专科医疗等项目,比如肿瘤科、心血管科、干细胞等。

此外,我们还会建设高端酒店等配套设施,形成一个完整的产业集群。我们的目标是打造一个媲美美国的安德森癌症中心和约翰·霍普金斯医院的医疗城,吸引亚洲乃至全世界的人来这里看病、康复和养老。

“吸引更多的国际患者来中国看病”

南方+:你认为白云国际医养城对广州乃至中国的医疗产业将带来哪些影响呢?

潘锡源:我认为白云国际医养城项目对广州乃至中国的医疗产业将带来非常积极的影响。

首先,它可以提升国内的医疗水平,通过引入国际先进的医疗技术和管理理念,促进国内医疗行业的国际化发展。其次,它可以为国内的医生提供更好的发展平台。

此外,这个项目还可以吸引更多的国际患者来中国看病,为国家带来更多的外汇收入。最重要的是,通过这个项目的成功,我们可以展示中国强大的医疗资源和医生的专业能力,提升中国在国际医疗领域的声誉和影响力。

南方+:鹏瑞利集团在将白云国际医养城中扮演怎样的角色?

潘锡源:我们是这个项目的主导方之一,将与白云区的国资企业共同成立合资平台公司,负责项目的统一规划、开发、招商引资及运营管理。我们会利用我们的国际资源和经验,引入国际顶尖的医疗技术和管理理念,打造一个国际化的医疗城。同时,我们也会积极推动设立产业投资基金,用于载体开发与建设、孵化园区内的初创及成长型医药企业、并购整合成熟期产业和吸引顶级创投机构合作等,构建一个“医、研、康、养、商”融合发展的国际健康产业生态圈。

南方+:请介绍一下目前项目的进展情况。

潘锡源:目前,第一期的外商独资医院已经在粤胜广场动工,我们计划在一年内完成。第二期我们会打造一个以康养为主题的大健康项目,包括康复医院、护理医院和高端养老设施。目前已经与政府达成初步协议,我们将在未来两到三年内进行详细规划和开发。

我们将进一步整合广州顶尖的医疗资源,推动项目的实施。我们对这个项目的成功充满信心,相信它将成为粤港澳大湾区乃至全球的医疗健康产业创新区和健康生活目的地。

相关阅读

南方+记者 谭超

拍摄:邓长强

订阅后可查看全文(剩余80%)