■开栏语

六十载悬壶济世,一甲子杏林春满。自1965年创立以来,阳江市中医医院一路风雨兼程。这背后,是一代代中医人初心如磐、奋楫笃行,在传承中创新,在奋斗中成长,守护着百姓健康。

为铭记历史,彰显风华,南方报业传媒集团阳江记者站与阳江市中医医院联合推出《六十载杏林风华录》专栏。本栏目聚焦医院发展历程中具有代表性的医者和重点专科,记录他们与医院共同成长、与时代同频共振的动人故事,展现六十年积淀的深厚医脉与新时代奋进强音,见证一所医院与一座城市健康同行的温暖力量。

1965年,阳江市中医医院在风雨中诞生。

那是一段物资匮乏、百业待兴的岁月,但黎家玉、李鑫、张季高、曹南华、戴汝润等老一辈创建人,以筚路蓝缕之志、披荆斩棘之力,带领医院从简陋的门诊起步。

60年来,无论时代如何艰难、社会经历怎样的变迁,一代代医护工作者始终坚守初心,千方百计克服困难,探索新路,推动医院步步登高,引领地区中医事业向高质量迈进。

阳江市中医医院前身瓠卢别墅(四方楼、白楼仔)。

筚路蓝缕,医脉初植

建院之初,医院仅以几间旧屋为基,设备简陋,人才稀缺,医疗以门诊为主。

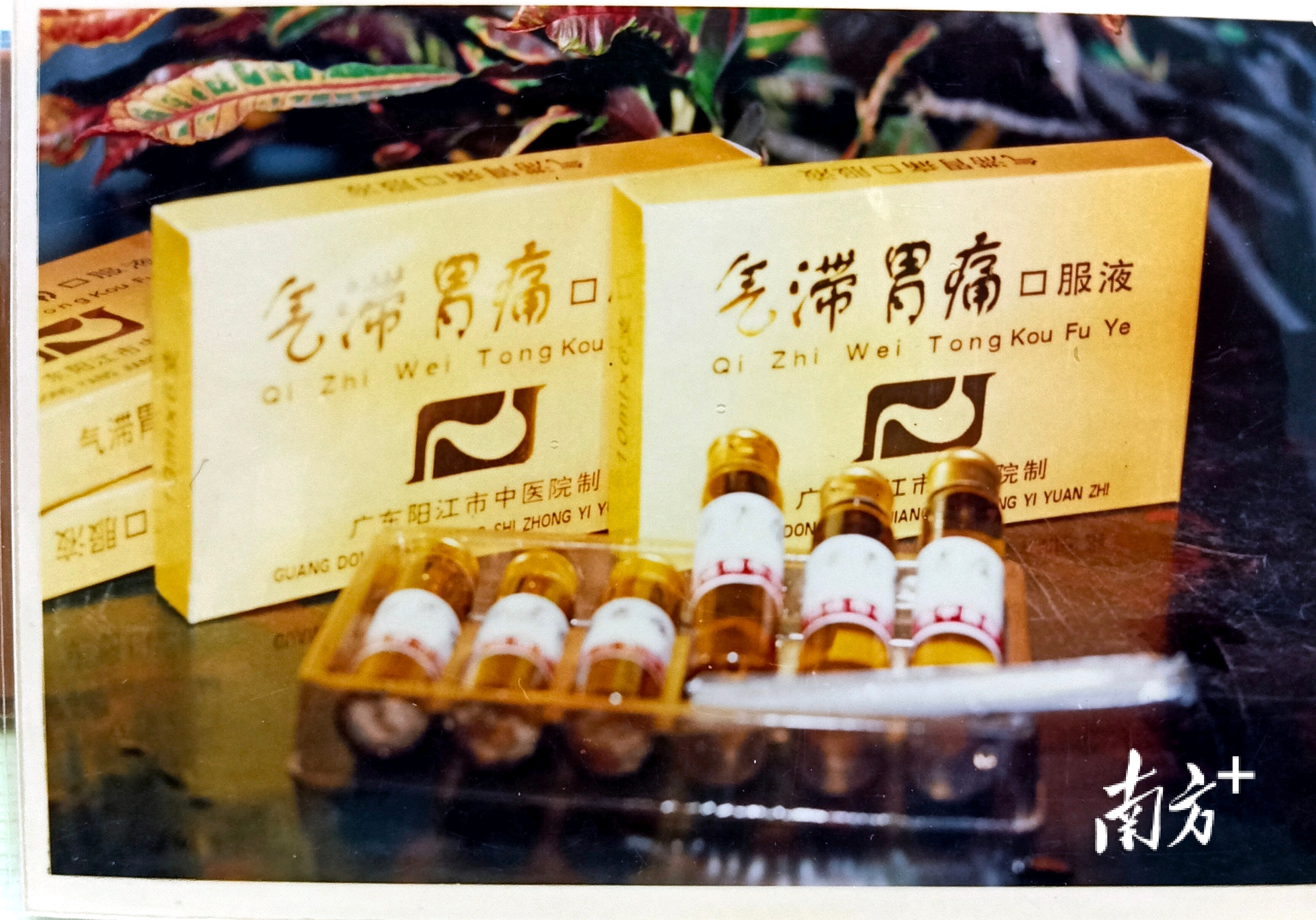

那时,物资匮乏。面对药物短缺,医护人员自力更生开展制剂研发,李鑫牵头研制五石散、双柏散等制剂,甚至开展动物实验。

“我那时还小,常看他做实验,小白鼠、小白兔都有。”李鑫之子、广东省名老中医李爱民回忆道,这段童年记忆,成为医院早期科研精神的生动注脚。

1970年,曹南华主持的中草药治疗传染性黄疸肝炎取得突破,收治33例患者,疗效好、痊愈快、花钱少。与此同时,医院广泛推广针灸、水针、水罐、穴位结扎等中医技术。针灸康复技术逐步发展为康复科、针灸推拿科,并成长为广东省重点专科。

在疑难杂症治疗上,医院屡创奇迹。1972年,一名8岁男童“似痫非痫”,辗转求医未愈,曹南华用偏方治愈。更有胰头癌晚期患者,在广州治疗无效后,来院求治,经李鑫以大茶药为主的中西医结合治疗,半年基本痊愈,轰动全城。

名医亦为地区医疗赋能。医院举办三期中草药学习班,由李鑫、曹南华等医院创建人授课,覆盖全县200多名医务人员。

一些学科在广东走在前列,因此还赋能全省眼科。黎家玉于1979年和1982年开办两期全省中医眼科进修班,自编教材,培养学员32人,分布于全省20个市县,为解决当时中医眼科后继乏人问题作出重要贡献,其事迹收录于《岭南中医药名家》。

医院已建成10个省级重点专科,骨伤科为医院最早建成。

引育并举,学科崛起

医院坚持“人才是第一资源”的理念,六十年的发展历程中,人才始终是推动医院前进的内生动力,采取引育并举策略,推动学科崛起。

自20世纪70年代起,医院开始接收广州中医学院等校毕业生,开启“以中为主,中西结合”的转型,更通过联建共建,引进高层次人才,推动学科建设。近年来,加大引育力度:2023年引进专业技术人员21人;2024年引进专业技术人员42人;2025年引进专业技术人员31人。其中,与广东省中医院、中山一院、广中医一附院等合作,柔性引进蔡军、曾慧妍、陈红兵、孙锋等专家和教授共12名,为肿瘤科、脑病科等学科在高精尖技术及科教研等业务的开展注入强劲动力。

副院长、泌尿学科领军人阮永同是人才引进的典范。八年前,他加入泌尿外科,半年实现手术量、门诊量、绩效“三个翻番”。2022年,泌尿外科独立成科,拥有36张床位;2024年,获广东省“十三五”中医重点专科,实现从边缘到区域龙头的华丽转身。

同时,医院与广州中医药大学附属第一医院签订技术协作协议,加强人才培养;与广州中医药大学签订共建协议,深化医学教育、学科建设、科研合作。

随着优秀人才的成长与加入,学科建设步入快车道。2008年,骨科成为省中医重点学科,而2018年后的7年间,康复科、脑病科、心血管病科、泌尿外科、骨关节病科、脾胃病科、治未病科、风湿病科、妇科先后9个科室被评为省中医重点专科。今年1月,治未病科通过广东省治未病领域分级管理中最高等级的“AAAAA”级评审。

重点专科的建立,得益于日益丰硕的成果:骨科开展了十余项“阳江之最”,制定预防骨延迟愈合方案,将中医正骨与微创技术结合,创立了一套针灸疗法,有效破解了传统夹板固定易移位、患者不适的难题,在全省推广;脑病科引入北京协和医院的管理模式、重症亚专科人才培养,亚专科技术开展、处理了大量神经系统疑难杂症,基本做到神经系统疑难杂症不出市;心血管病科在粤西率先开展心脏康复中心;泌尿外科推行快速康复模式,实现术后首日出院,省钱省时省力……

教学相长,科研反哺

医院不仅是治病之所,更致力于科教研临床协同发展,尤其是本世纪以来,医院发力科教研,制定科教兴医规划,全力支持设备、资金与人才的发展。

2013年,医院成为广州中医药大学教学基地;后获批国家第三批中医住院医师规范化培训基地。2021年,升级为研究生联合培养基地,黄干、阮永同、李孔益、陈健、冯先权、黄瑞聪、杨太生、黎胜驹等先后被遴选为硕士研究生导师。

脑病科学科带头人黄干已指导8名研究生。他指出“实践是强化理论知识最好的方式”,鼓励学生诊治疑难疾病,形成临床带动科研、科研反哺临床的路径。

生殖医学科带头人李孔益认为:“医师,师字本身就带有老师的责任。”她视教学为自我提升的过程,“学生促进我们不断学习,接触新事物。”

教学相长让泌尿科带头人阮永同更深入研习中医经典,将中医理念融入教学与临床。今年8月,泌尿外科在国际SCI期刊发表两篇论文,实现医院SCI“零的突破”。

医院重视名老中医经验传承和总结。李爱民作为“省名中医传承工作室”带头人,不仅传授经方与临证心得,更与弟子共同整理总结,持续提升。

今年1月,“招健明省名中医传承工作室”揭牌,未来将进一步总结和传承省名中医招健明提出的“瘀去而骨能接”“肾实则骨生发”的学术思想,不断探索骨折延迟愈合难题。

作为医院分管科研教学的副院长,招健明认为,科研教学应以临床为核心做“稳扎稳打、符合医院特色”的研究:“我们不做空中楼阁,而是从临床中发现问题,用科研去解决问题。”

传承有序,薪火不绝

中医的生命力在于传承,而阳江市中医医院将“师带徒”这一传统培育方式发挥得淋漓尽致,尤其是21世纪以来,该院出台《精英人才培育计划》《师带徒工作方案》等文件,为经验传承提供制度保障。

医院持续选派骨干赴上级医院进修或跟师学习,黄干、黎胜驹、陈大洋等先后到全国顶尖医院进修学习。其中,黄干曾在北京协和医院神经内科进修一年,参与诊治疑难杂症,扩展疾病谱。他将“协和精神”带入医院,打造“亚专科诊疗模式”,点对点攻克神经系统难题。

招健明先后至南部战区总医院、广州中医药大学第一附属医院进修创伤骨科,吸收众多名医、教授的经验,掌握前沿骨科技术,成长为医院融贯中西的骨科领军人。

该院内部还选拔优秀人才担任老师,开展名中医师承项目。省名中医担任技术顾问,每周开展查房、专题学习、病案讨论。建设“冯小燕名中医传承工作室”“李爱民名中医传承工作室”“招健明省名中医传承工作室”,推动学术经验传帮带。还设立“符文彬教授名医工作室”,挂牌“岭南传统天灸疗法”传承基地,持续培养本地人才。

李爱民继承父亲李鑫的医道,生动体现了医院中医传承的深刻内涵。他回忆,父亲从小带他在身边,未正式学医已会针灸、开基本方。这种亲身体验,体现中医传承的深刻内涵。李爱民继承父亲钻研精神,擅用经方治疗心脑血管疾病,出版《李爱民临床经验集锦》。

“我父亲常说,中医不只是治病,更是治人、治心。”李爱民说,“他96岁去世前,还在家里煮药汤给邻里喝。”那份对药物的精准掌控、对病人的全心负责,成为他五十余年从医的精神底色,也是医院传承有序的最佳诠释。

撰文:陈步上 黄艳艳 阮锦钰

图片:阳江市中医医院提供

订阅后可查看全文(剩余80%)