11月21日,第十五届全国运动会(以下简称“十五运会”)在深圳落下帷幕。十五运会闭幕式以“星辰大海”为主题,首次走出封闭场馆,在深圳海滨实景上演,为粤港澳三地首次联合承办的大型体育盛会画上圆满句号。

历经4年多的精心筹备,1500多个日日夜夜的期盼,粤港澳三地携手同心,坚持“绿色、共享、开放、廉洁”的办赛理念和“简约、安全、精彩”的办赛要求,为全国人民献上了一场具有国际水准、中国气派、岭南风韵、湾区魅力的体育盛会。

这场体育盛会见证了粤港澳大湾区建设正迈向更高水平,诠释了三地同心圆梦、家国一体的火热情怀,彰显了中华民族团结奋斗的磅礴力量。

南海之滨风劲潮涌,湾区大地生机勃发。以十五运会为契机,粤港澳大湾区的深度融合迈入全新阶段,正朝着“新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地”这一宏伟目标扬帆奋进。

机制新

开创跨境合作新范式

伶仃洋上,港珠澳大桥静静矗立,它犹如“海上飞虹”,将粤港澳三地连接在一起。

11月8日上午,十五运会自行车公路赛男子个人赛在这座连接粤港澳的大桥上展开角逐。

这场全运会历史上首次举行的跨境赛事,以231.8公里的超长赛道串联起珠海、澳门、香港和横琴粤澳深度合作区。104名参赛选手在桥面上疾驰,桥下是百余艘摩托艇保驾护航,它们与这座海上的“国之重器”构成令人震撼的视觉奇观。

100多年前,伶仃洋目睹了近代中国的屈辱,香港、澳门被迫与祖国分隔逾百年。如今,这片湛蓝的海域已成为粤港澳三地协同联动、融合发展的新见证。

一赛跨三地,三地的融合之路,随着车轮的疾驰不断延伸,越发清晰。

粤港澳联合承办,是十五运会区别于此前历届全运会的最大特点。它是“一国两制”在体育领域的创新实践,是香港、澳门融入国家发展大局的重要举措。

三地通过高频次、多层级的沟通协商,实现制度差异壁垒的突破,在跨境赛事、口岸通关、人车证件、食品安全、绿色办赛、赛事日程六大重点领域达成共识。

从赛事筹备的协同联动,到场馆布局的统筹规划,从探索建立“1+4”联络机制,到创新推出“不踩刹车”的无感通关服务,以十五运会为媒,粤港澳三地形成了资源共享、优势互补、高效有序的合作机制,展现出前所未有的融合活力。

从赛事布局到文化表达,在整个十五运会的筹办过程中,三地元素水乳交融、相得益彰。

11月2日上午,深圳莲花山公园,十五运会火炬传递启动。30分钟后,香港、澳门、广州三地举行起跑仪式,同步开展火炬传递。四城同传,一天完成,当日下午在广州汇聚成点燃开幕式主火炬的“同心之火”。

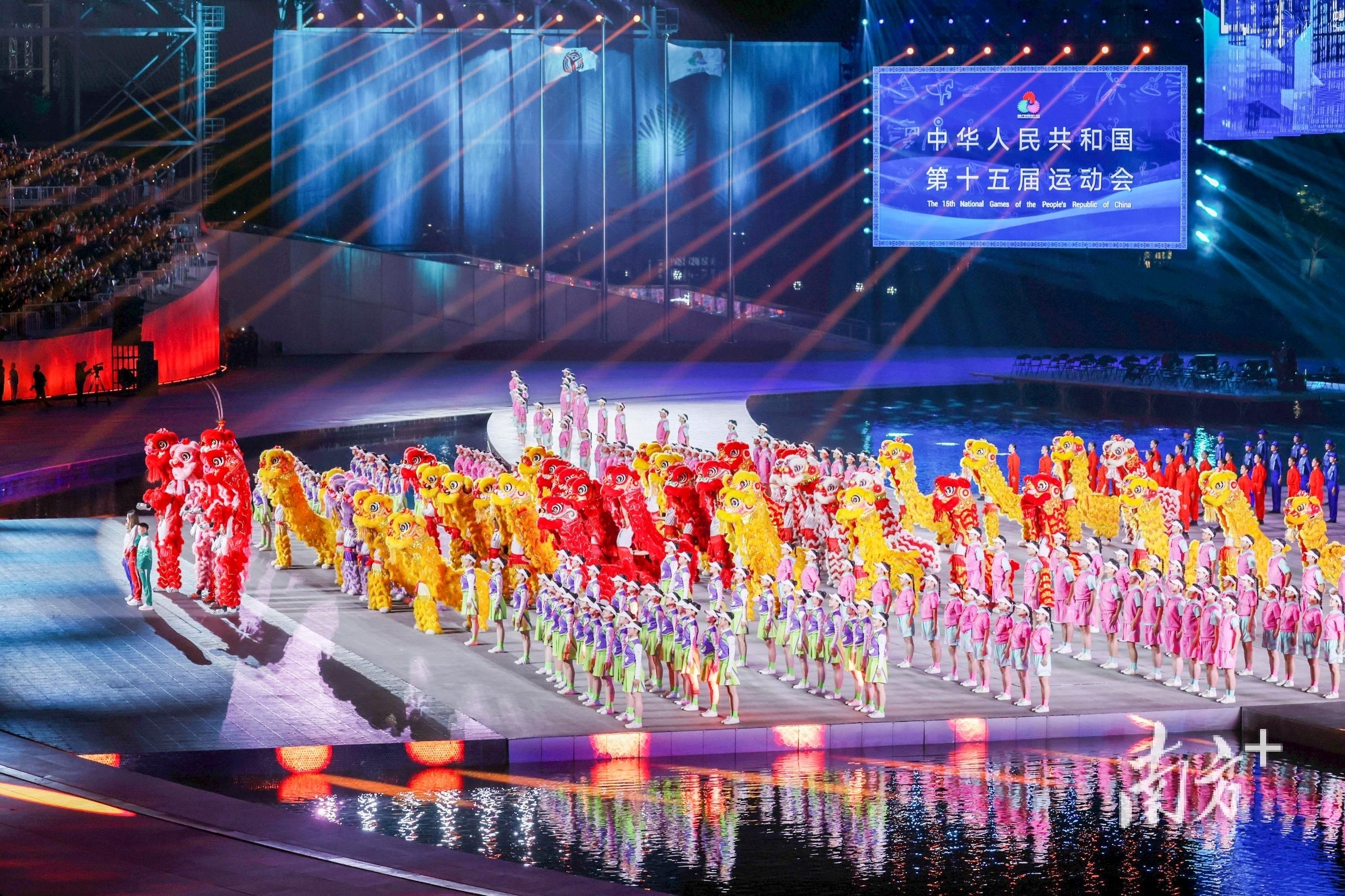

开幕式现场,粤港澳三地运动员代表团并肩入场的瞬间,全场欢呼声如潮;三地运动员共同点燃寓意着“三地同心,中华梦圆”的主火炬“天海之冠”。

十五运会期间,粤港澳组织联队参加龙舟项目比赛和舞龙舞狮项目展演,在一展南粤健儿奋楫争先、敢为人先英姿的同时,也表现了三地人民同根同源、同舟共济的血脉深情。

一湾珠水流,三地血脉同。十五运会跨越时空、突破体制、凝聚人心,开创三地合作的新范式。

正如香港特别行政区政府全运会统筹办公室主任杨德强所言:“十五运会是深化区域协作的‘催化剂’,这些协作经验不仅适用于体育赛事,未来还可以复制到其他领域,为推动大湾区建设成为更具活力、更富吸引力的优质生活圈注入新动力。”

业态融

科技力量激活体育新动力

11月21日晚的十五运会闭幕式上,粤港澳大湾区再一次为观众献上一场科技与文化融合的精彩盛宴。

演员们在一张“白纸”上载歌载舞,将深圳经济特区45年来的非凡发展历程演绎得荡气回肠,更在“星辰大海”的氛围中描绘出大湾区创新活力与文化融合的美好愿景。

事实上,这张宽200多米,深80至100米的“白纸”可以说是“科技含量”拉满。舞台表演区域配备了33个升降台、2个翻板、8个大型升降组,技术团队通过精密控制水深、升降和投影等技术,实现了“白纸”从海面升起、翻卷、沉入水中等逼真的动态效果。

十五运会展现的不仅是竞技体育的激情绽放,更是粤港澳大湾区作为中国科技创新核心引擎之一的硬核实力。

从南海之滨到赛场内外,高科技产品的身影无处不在,共同彰显大湾区高质量发展的底气与韧性——

本届全运会首创“云上的全运村”,通过AI技术应用和“赛事自由视角系统”等技术支撑,为受众提供自由角度观赛、跟踪切换球员、运动分析和流媒体直播分享等服务;

开幕式上的圣火来自南海1522米深海的可燃冰,创造了全球体育史上首次深海采火的壮举;

羽毛球AI直播相机可自动完成高光捕捉与数据统计,为裁判提供精准辅助;

智慧无障碍看台配备电子狗、无人车,为残障人士提供“便捷服务”;

人形机器人不仅列入火炬传递方阵,还化身迎宾礼仪迎接参赛运动员……

十五运会依托大湾区科创优势,遴选出130多款高科技产品融入全链条,构建起“赛事引领、场景多元、成果惠民”的广东范式,让科技之光点亮赛场,推动体育与科技、民生、产业深度融合。

这场“科技+体育”的盛宴,让“智慧全运”成为时代新标识,更让所有参与其中的人都由衷体会到,科技的力量使得城市更美好,生活更多彩。

随着大湾区基础设施“硬联通”与规则机制“软联通”深入推进,科技产业成为区域融合发展的新引擎,未来将催生更多跨界融合的新业态、新模式——

在河套深港科技创新合作区,创新资源正在聚集,200余个高端科研项目和447家科技企业蓄势勃发;

在横琴粤澳深度合作区,“澳门研发+横琴转化”的协同模式,让不少科研成果已转化为市场产品应用于琴澳两地;

在前海深港现代服务业合作区,一系列海洋科技实现新突破,一批涉海企业加快集聚,海洋经济发展新动能全面激活。

因协同聚力,因创新出彩。大湾区的产业蓝图,正徐徐铺开。

精神齐

朝着体育梦全力以赴

体育强则中国强,国运兴则体育兴。全运会是国家奥运战略的重要一环,更是展示我国体育事业蓬勃发展态势的一扇窗口。

本届全运会在田径、游泳、射击、举重、场地自行车、攀岩等有纪录项目中,共创下8项世界纪录、5项世界青年纪录、13项亚洲纪录、10项亚洲青年纪录、14项全国纪录、7项全国青年纪录,12个小项夺冠成绩超过巴黎奥运会冠军成绩,全面展示了中国竞技体育取得的丰硕成果。

一届精彩纷呈的全运盛会,背后是一个国家、一个民族向着体育强国梦想不懈奋进的努力和对体育精神内涵的持续开拓。

这份精神,是小将们敢于试翼,向前辈们的辉煌发起冲击的勇气——

河北队13岁小将于子迪打破尘封13年的亚洲纪录,获得女子200米个人混合泳的冠军;

未满17岁的浙江队选手陈妤颉以11秒11的成绩夺得女子100米“飞人大战”金牌。

这份精神,是老将们追求卓越,凭借极致的热爱与坚守写下的传奇——

第五次参加全运会,河北队巩立姣以19米68的成绩,实现全运会女子铅球五连冠;

37岁的马龙第六次站上全运会赛场,率队夺得全运会乒乓球男团金牌,完成了职业生涯的最后一块“冠军拼图”;

在现场万人的集体致敬下,亚洲“飞人”、广东短跑名将苏炳添上演“最后一舞”。

这份精神,是普通民众不分你我、踊跃投身,凭借滚烫的热忱与同心绘就的全运盛景——

81岁的香港乒乓球运动员张耀钊,退休后才拾起乒乓球拍的他凭借热爱一路闯进全运会赛场;

13岁的辽宁小将白熙泽拿下十五运会群众比赛航模项目的冠军,是该项目首次登上全运会舞台后的首位冠军。

运动健儿努力拼搏,集中展现出良好精神风貌,再次向全国人民诠释了体育精神的内涵——梦想不会因时间而褪色,朝着梦想出发,全力以赴,一切皆有可能。

朝着体育强国的梦想,粤港澳大湾区同心致远。

不久前,中国田径协会和中国香港田径总会签署了《体育交流与合作备忘录》,这是粤港澳同追体育梦的缩影。

十五运会的大幕正式落下,但它所点燃的激情、凝聚的精神、铸就的友谊,正从大湾区传遍大江南北。

当孙楠、曹芙嘉、王传越、龚爽唱响十五运会闭幕式主题歌《欢迎常到湾区来》,粤港澳大湾区发展的“交响乐”,奏响了新的篇章。

采写:南方+记者 梁时禹

统筹:李强 郭珊

订阅后可查看全文(剩余80%)