秋风轻拂,砚园内草木葱茏,翰墨湖面泛起阵阵水波。

11月15日,肇庆学院迎来办学55周年。校友们从五湖四海赶来,共叙母校情谊。

1970年,西江之畔,肇庆地区师范学校(肇庆学院前身)如新苗破土,以教师教育开垦,开启了地方大学建设发展的壮阔征程。

征途漫漫,薪火相传。历经肇庆地区五·七师范学院、肇庆师范专科学校、西江大学,如今的肇庆学院已成长为多元化、综合性大学。

一脉相承,与时俱进。延续砚都深厚文脉,肇庆学院在坚守与开拓中,走出了一条扎根地方、服务社会的高水平应用型大学建设路子。

有目共睹,肇庆学院的办学层次和水平不断跃上新台阶:坐拥国家级大学科技园、国家级科技企业孵化器等重要平台;获批全国首批、全省首个区域国别学一级学科硕士学位点;学生在“挑战杯”、中国国际大学生创新大赛等高水平舞台上屡创佳绩……

肇庆学院党委书记谢冠华表示,新征程上,学校将以立德树人为根本,深入实施“更名大学、申博、提升学科水平”三大工程,着力推动人才培养模式改革,加快建设成为具有鲜明区域特色和影响力的高水平应用型大学。

扎根地方

走应用型大学发展道路

沐浴清晨阳光,物理学专业学生刘玉杰正在整理行装,准备前往教育实习一线。今年9月,他与1400多名同学一同启程,分赴全省各地中小学,将课堂知识转化为教学实践。

这样的场景,在肇庆学院已成常态。学校与全省各地共建教育实习基地,每年定期输送师范生前往实习,让学生在真实讲台上感悟教育真谛。

时光回溯到55年前。1970年,学校的初创者们同样怀揣教育理想,肩负起服务地方的办学使命,努力为肇庆地区解决基础教育师资水平不高的难题。

这份使命,成为指引大学发展的明灯。几经更名变迁,肇庆学院始终把教师教育放在重要位置,延续服务地方基础教育发展的传统。

肇庆学院援疆支教服务队队员为当地孩子们上手工课。

2012年起,学校先后在怀集、广宁、德庆、封开等山区县,建立教师教育改革创新试验区,组织专家、师范生进驻山区学校,导入先进教育资源,推动山区学校教育质量与师范生人才培养质量的双向提升。

如今,学校每年组织中小学教师开展跟岗学习、线上研修,牵头帮扶肇庆、云浮“三所学校”和县中质量提升,承接“新强师工程”中小学幼儿园省级培训项目,探索帮扶性托管鼎湖区广利高级中学……作为典型案例,学校两次在教育部新闻发布会崭露头角,彰显深耕地方、面向基层办好教师教育的初心。

扎根沃土,心怀更大格局。当改革开放的春风吹遍南粤大地,肇庆学院敏锐意识到,地方发展需要更多元的人才支撑——

1985年,西江大学应运而生,与彼时的肇庆师范专科学校并肩运行,依据经济社会发展所需设置专业课程;

1991年,肇庆师范专科学校并入西江大学,开启了从单一教师教育向综合大学的转型;

2000年,西江大学和肇庆教育学院合并组建本科层次的肇庆学院,开启全面发展新里程。

改革发展,一路拾级而上。今天的肇庆学院已成长为拥有60个本科专业、覆盖11大学科门类的综合性大学,在坚守师范底色的同时,创新探索新师范、新工科、新文科、新农科、新艺术,办学格局不断拓展,服务地方的路径越走越宽。

近年来,肇庆学院先后获批硕士学位授予单位、博士学位授予立项建设单位,连续入选广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划,以“改大申博”为目标,着力建设一批高峰学科和重点培育学科。

蓝图更新,初心不变。“大学的生命力,深深植根于服务区域发展的能力。我们始终以地方需求为导向,在持续提升服务地方的能力中追求进步、迈向卓越,坚定不移走应用型大学发展道路。”谢冠华说。

立柱架梁

学科建设对接区域发展所需

在四会柑桔园里,肇庆学院的师生们已是常客。学校组建的跨学科团队,在这里主导构建起柑橘产业技术体系,带动全产业链产值突破10亿元。

肇庆学院师生赴柑桔产区进行技术需求调研。

同时,团队延伸柑橘“一果六联产”的精深加工链,每年处理残次果1.5万吨,带动超2万种植人员增收,展现出多学科交叉融合、协同创新的强大合力。

学科交叉融合,正日益成为大学服务社会发展的重要引擎。面对现代化产业的复杂问题,肇庆学院正在构建开放的学科生态,大刀阔斧改革传统学科、优化学科布局,以常新面貌在时代浪潮中站稳脚跟——

打造“湾区新工科”,对接新能源汽车、新型储能、电子信息等肇庆、湾区重点产业集群,培育优势学科,助推新质生产力发展;

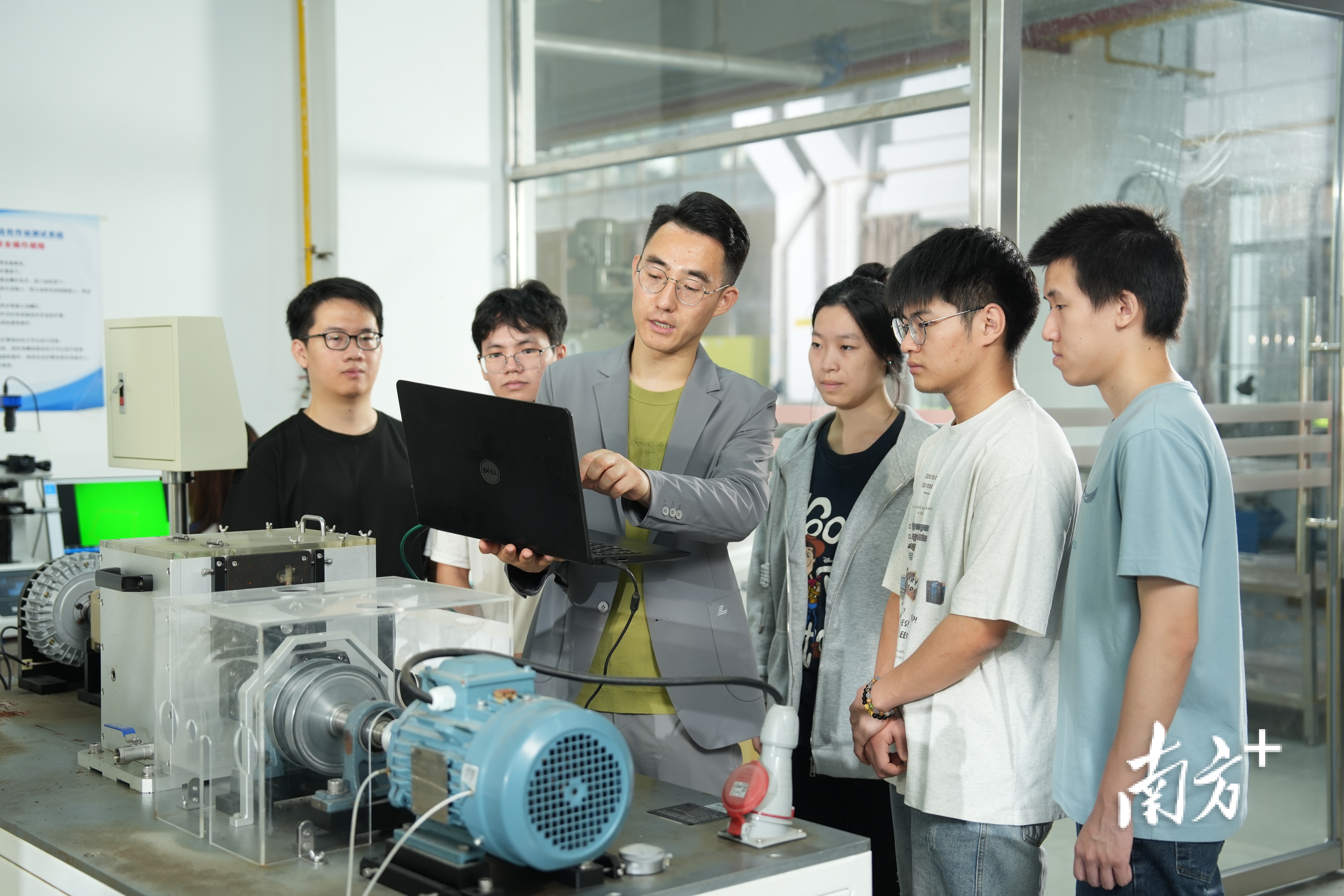

肇庆学院师生正在开展项目研究。

布局“岭南新文科”,立足“端砚之都”文化底蕴,推动文科教育与岭南文化创新深度融入,在美术设计、工艺美术等专业中植入地方文化基因;

建设“数字新师范”,通过建设AI录播实训室、“人工智能+”课程等,推动教育教学模式变革,着力培养掌握现代教育技术、能够适应未来教育变革的高素质师范人才。

与此同时,肇庆学院积极探索更多学科交叉融合的新路径,以前沿的教学理念和实践模式,不断尝试打破传统教育模式界限。

其中,学校设立区域国别研究与应用、智能绿色车辆、智能教育等13个微专业;新增人工智能、数字经济、数据计算及应用3个专业;谋划国家安全学等新兴交叉学科……为实现大学办学与地方发展“双向奔赴”注入新动能。

学生上课。

学科建设是大学发展的战略引擎,如何不断提升与区域经济社会发展的适应度是内涵式改革的核心问题。“学科建设是一个持续响应社会需求的过程。”肇庆学院校长李琴表示,学校持续凝练学科特色,多措并举提升学科、专业内涵,形成重点引领、集群发展、交叉融合的学科生态。

截至目前,肇庆学院拥有9个硕士学位授权点,2个省级特色重点学科、3个广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划重点建设学科、3个省市共建重点学科等。

以此为桥梁,学科建设成果才得以在产业“主战场”上精准发力,并转化为有组织科研的攻坚优势。

近年来,肇庆学院深化科研体制机制改革,加强有组织科研,在完善科研管理机制、培育高水平项目、打造高质量科研平台等方面加大投入力度。

其中,学校建有国家现代农业(柑橘)产业技术体系肇庆综合试验站、国家油菜工程技术中心成果转化(广东)示范基地、广东省城郊生态环境与低碳农业重点实验室生态试验站等重要实验室,同时“牵手”地方行业龙头企业,建立580多个产学研合作基地,并依托肇庆学院国家大学科技园成功孵化5家国家高新技术企业、10家科技型中小企业,不断为肇庆、广东高质量发展添砖加瓦。

育人为本

培养高水平应用型人才

茂密林间,学生们正俯身观察金线莲的长势。这种素有“药王”之称的珍贵植物,在他们的精心培育下,已从实验室走向山林,实现规模化种植。

“学生们真能干!”四会市石狗镇的农户赞叹道,短短一年间,当地金线莲种植面积从0.3亩扩展到5亩,鲜品每斤售价达500元,为农户开辟了新的增收渠道。

在四会另一端的乡村,学生们则以“生态+艺术+生活”综合整治思路,为当地编制手绘地图、设计文旅IP形象、打造文创产品等,促进农文旅融合发展。

这些生动场景,正是肇庆学院深化应用型人才培养模式改革的缩影。“做深做实‘接地气’的功夫,把应用型人才培养与地方高质量发展结合起来,是我们必须走好的发展之路。”李琴说。

沿着这一育人思路,肇庆学院主动打破传统育人壁垒,构建“企业出题、高校解题、政府助题”模式,通过将真实项目引入课堂、实践场景融入教学、产业问题纳入课题,让学生在服务高鼎端科教创新走廊等重大项目中淬炼真本领。

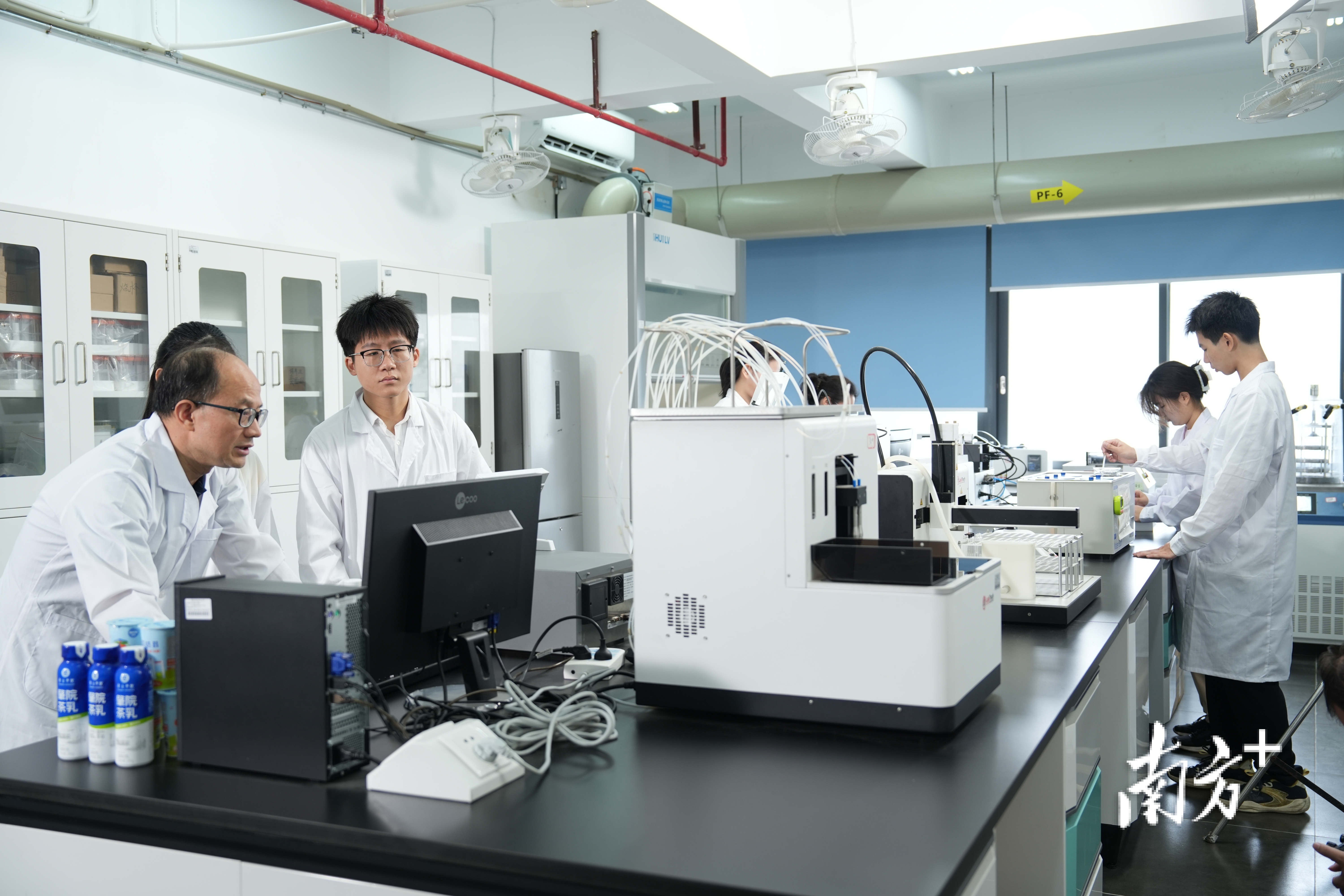

师生在广东省城郊生态环境与低碳农业重点实验室上课。

产教融合深入推进,不断催生育人新生态——

瞄准区域重点产业集群,学校建成大数据产业学院、电子信息产业学院、智慧教育产业学院等10个校级产业学院,其中省级示范性产业学院1个、省级现代产业学院立项2个;

面向电子科学与技术、软件工程、食品营养与健康、化妆品技术与工程、法学等领域,学校开设“创新班”,或采用小班制、导师制、项目制,或通过校企合作,按照专业标准与行业标准开展创新性应用型人才培养;

作为常务理事单位,学校加入全国智慧教育与信息服务行业产教融合共同体,并作为理事单位加入广东省现代产业学院发展联盟,整合更多产学研用融合资源……

活水润泽,学生创新活力持续迸发。近日,在第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中,肇庆学院首次有两项作品分别从国赛捧回二、三等奖,收获历史最佳成绩。

砥砺奋进,步履不停。作为湾区西岸地方性应用型大学,肇庆学院正继续向新向上、创新图强,努力构建学校高质量发展与服务地方高质量发展的“双螺旋”格局。

谢冠华表示,接下来,学校将始终坚持立足肇庆、融入湾区、服务广东,统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,进一步推进实施育人为本战略、学科攀峰战略、科技创新战略、人才强校战略、开放融合战略,形成具有湾区特色的高等教育发展范式,为肇庆乃至广东作出新的更大贡献。

案例一

以创新创业助力学生成长成才

近日,砚园创谷内,“印象砚园”文创创业团队忙得如火如荼,正在加紧为各学院、各部门的订单赶制产品。为迎接学校办学55周年,这支团队已经设计了200多个系列的文创产品,从八寸砚台、窗花款U盘、手账本到深含文化底蕴的文心礼盒,每一件都凝聚着学子对母校的深情。

肇庆学院授权学生团队创立印象砚园文创品牌。

“印象砚园”是肇庆学院官方授权的文创品牌,是由学生发起、运营的文化创新项目。团队负责人王钰萍介绍,团队致力于探索用大家喜闻乐见的设计,推动校园文化传播,并搭建校友与母校情感联结的桥梁。

根植育人沃土,创新创业实践在肇庆学院已蔚然成风。

今年3月,位于紫荆校道旁的“砚园创谷”正式启用。这座占地460平方米的创客空间简约明亮、功能齐全,橱窗内陈列着学生的创意产品和科技成果,常常吸引师生驻足,浸润式感受浓厚的创新创业氛围。

作为学校“一核两翼三阶四融合”创新创业人才培养体系的重要一环,砚园创谷与肇庆学院国家大学科技园、文化创意园、电子商务园等共同构成了“一园五区”的孵化生态。这里不仅是学校开展创新创业教育的示范窗口,更是推动项目孵化和成果转化的实践基地。

目前,砚园创谷已入驻17支师生创新创业团队,涵盖人工智能、无人机、新材料、大健康、文化创意等多个领域。这些团队各具特色:有的聚焦科技创新,研发智能农业监测系统;有的立足社会需求,开发健康食品配方;还有的像“印象砚园”一样,用创意传承文化。

肇庆学院教师带领“砚初食品”学生团队研发产品。

“我们致力于培养敢闯会创的青年创新人才。”该校创新创业学院副院长(主持工作)叶非华介绍,学院自2015年成立以来,始终以培育优秀创新创业团队为核心,整合校内外资源,为师生提供全方位服务。

比如,聘请校内外专家和行业精英担任创新创业导师;在人才培养方案中设置“创新创业教育课程模块”;以认定学分的方式鼓励学生参与科创竞赛和社会实践;开设创新创业教育菁英班,提供从理论素养到项目孵化的全程辅导……

学校在创新创业人才培养方面的持续深耕,成效日趋显著。2024年,学校共立项创新创业训练计划项目180项,其中国家级25项、省级55项。依托这一体系,肇庆学院先后获评全国创新创业典型经验高校、广东省大学生创新创业教育示范学校等。

在砚园创谷的墙上,“创新创业驱动未来”的标语格外醒目。在这里,一个个奇思妙想正转化为切实可行的创业项目,一届届学子在实践磨砺中成长。正如一名创业学生所说:“学校给了我们一片沃土,让我们敢于做梦,更教会我们如何让梦想照进现实。”

如今,创新创业的种子已在砚园深深扎根。随着更多学子在创新创业中绽放光彩,肇庆学院正以实际行动诠释着应用型人才培养的深刻内涵,为学子们铺就一条通往未来的康庄大道,全力帮助学生成长成才。

案例二

以艺术赋能乡村建设

在肇庆四会市大沙镇的乡间,一幅幅生动的墙绘让原本朴素的村屋白墙焕发新生,古朴的村落景观经过精心设计,既保留了乡土气息,又注入了现代美学。这些变化,源自肇庆学院乡村美学工坊师生团队的匠心巧思。

去年2月,肇庆学院乡村美学工坊正式揭牌。这个创新平台依托学校乡村振兴研究院,整合美术、设计、园林等学科优势,将课堂延伸到田间地头,让师生发挥专业所长,服务乡村建设。

“艺术、设计学科是学校的优势学科,我们拥有设计硕士学位点和省‘冲补强’重点学科,用美学服务乡村振兴大有可为。”肇庆学院科学技术部副部长杨国杰介绍,乡村美学工坊会聚了6位顾问专家和18位专业教师,内设顾问专家组、项目执行组等多个工作组,为乡村提供从规划设计到美育浸润的全方位服务。

学生正在进行艺术创作。

在鼎湖迪村,学校规划设计团队对粤西客家民居进行改造设计,该项目入选“肇庆乡村特色民居典型示范项目”;在怀集、四会等地,师生们参与乡村规划,打造了古榕公园等一批艺术赋能乡村振兴的典型案例;在广东省“粤美乡村”风貌设计大赛上,学校的4件作品斩获奖项,展现出扎实的专业功底……

如今,乡村美学工坊已在肇庆学院主校区、四会市大沙镇、鼎湖区沙浦镇三地落地生根,形成联动服务网络,其不仅为乡村提供规划设计和环境优化,还致力于乡村品牌包装、非遗保护、美育教育等服务,用美的眼光、美的思维、美的实践,助力乡村美起来、富起来、强起来。

这场乡野与艺术的“双向奔赴”,正是肇庆学院推动落实广东省“百县千镇万村高质量发展工程”的生动实践。学校充分发挥教育、科技、人才优势,按照“县域所需,高校所能”的原则,组织师生深入四会、德庆、鼎湖等地开展实践,将论文写在田野大地上。

乡村美学工坊团队在乡镇进行规划建设。

通过持续推进美育浸润行动和乡村美学工坊系列活动,学校不仅加强了地方校园文化建设,更在实践中培养了学生的社会责任感和专业实践能力。学生们从课堂走向乡村,在真实的乡村建设场景中学用结合,产出一个个兼具文化内涵和地方特色的建设方案。

随着一个个项目的落地见效,肇庆学院正用艺术这支神奇的画笔,为乡村振兴画卷添上最动人的色彩。在这片希望的田野上,美学与乡建深度融合,高校与地方携手共进,共同谱写着一曲新时代的“山乡巨变”。

●现有全日制在校本科生2.7万人,硕士研究生175人

●现有省级特色重点学科2个、优势重点学科1个、重点培育学科1个、重点扶持学科1个、“冲补强”提升计划重点建设学科3个、省市共建重点学科3个、市重点学科3个

●建有市(厅)级以上科研平台61个,其中省级科研平台27个

●建设新型研发机构和智库12个,建有珠江西岸先进装备制造业公共服务平台7个,广东省普通高校创新团队6个

●建有3个文科和7个理工科产业学院,实现理工科二级学院产业学院全覆盖,其中省级示范性产业学院1个,省级现代产业学院建设立项2个

●近五年,获国家级科研项目32项、省部级科研项目248项,获省部级科研奖励41项

采写:南方+记者 姚昱旸

通讯员 曾丹凤 谢美琪

订阅后可查看全文(剩余80%)