生动展现大湾区美学,林蓝揭秘开幕式“广美力量”|专访

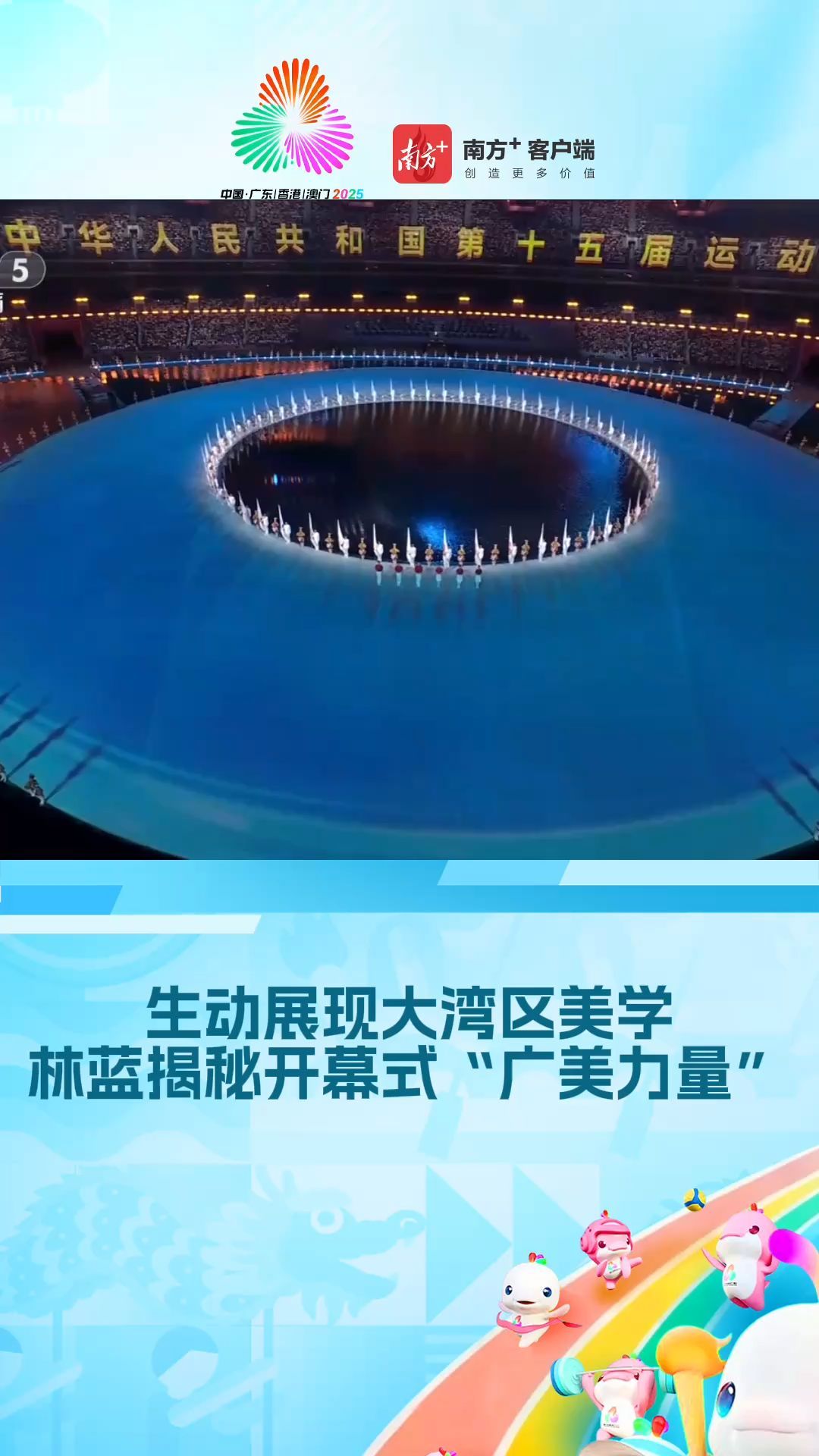

11月9日,以“圆梦未来”为主题的十五运会开幕式,在广东省奥林匹克体育中心拉开帷幕,通过“同根同源、同心同缘、同梦同圆”三大篇章,让粤港澳大湾区的壮阔图景展现在观众眼前。

随着刘德华《中国人》热血唱响,十五朵硕大的木棉气球腾空而起,营造出木棉迎风摇曳的意境。这些作品的原型,出自十五运会与残特奥会开幕式艺术顾问、广东省美术家协会主席、广州美术学院党委书记林蓝的手笔。

从十五运会标识与吉祥物设计到主场馆大型主题创作,这些深度融合粤港澳大湾区人文精神与岭南美学基因的“广美设计”,同样在十五运会开幕式上为观众留下了深刻的印象。

作为十五运会与残特奥会开幕式艺术顾问,林蓝参与了开幕式核心艺术理念的创作与审定。在她看来,开幕式既是对“广美设计”整体水平的一次集中检阅,更将成为推动“大湾区美学”概念成型与传播的一次契机。林蓝接受南方+记者专访,深度解读广美团队与岭南名家在十五运会开幕式留下的“点睛之笔”。

开幕式展现广东“大美术”格局

南方+:十五运会开幕式到处都能看见“广美力量”,这些设计成果体现出广东美术教育哪些学科优势?

林蓝:在本届全运会中,广州美术学院团队扮演了“艺术总参谋”和“创意发动机”的角色,任务覆盖了从顶层设计到具体执行的多个层面。为此,广州美术学院调动优势资源,组建了一个跨学科、跨领域的专家团队,形成了“专家领衔、团队作战”的创作模式。

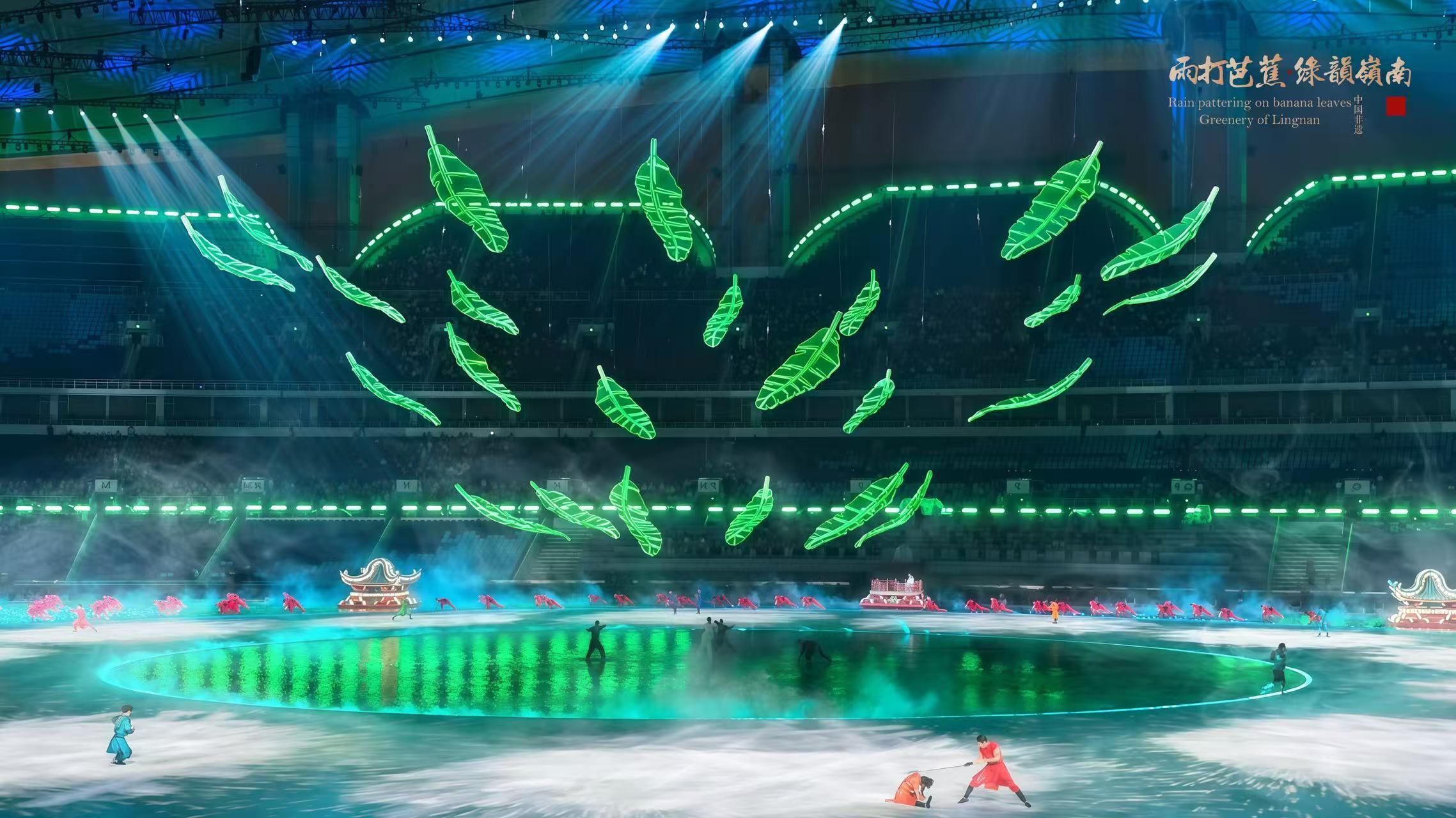

在视觉系统与吉祥物设计方面,视觉艺术设计学院院长刘平云教授团队主导了全运会的标识与吉祥物设计;在非遗当代转化方面,工艺美术学院院长齐喆教授团队重点打造《湾区四时·花灯戏韵》巨型灯笼戏台和《雨打芭蕉·绿韵岭南》艺术装置的转化设计;在场馆空间改造方面,建筑艺术设计学院院长许牧川教授团队负责对现有场馆进行符合赛会要求与美学标准的改造更新。

从平面的视觉传达、传统工艺的融合创新,到立体的空间改造,再到动态的、综合性的开幕展演,这一系统性的工作,充分体现了广州美术学院“艺科融合、产教融合”的学科优势:它不仅仅是单一的美术创作,而是美术学、设计学、建筑学等多学科的协同作战。从传统文化的当代转化到当代设计的实践应用,也反映出广东美术教育正在形成“大美术”格局,确保了从宏观到微观的艺术品质和文化含量。

让岭南文脉“活”在当下

南方+:在设计过程中,广美团队如何遴选与提炼广东非遗元素?这些元素如何体现粤港澳大湾区之间的文脉联结?如何在设计上实现创造性转化、创新性发展?

林蓝:“根植岭南文脉的当代转化”是我们创作的核心理念。我们不能只是简单地堆砌广东非遗符号,而要探寻其背后的精神内核,致力于让传统“活”在当下。岭南画派“折衷中西、融汇古今”的精神,与大湾区文化开放、包容、创新的特质一脉相承,也成为我们艺术创作的精神指引。

我们选择的是那些最具大众认知度、最能代表岭南生活美学,而且具有强大视觉张力和转化潜力的元素。比如,粤剧、花灯、醒狮等,都是充满生命力的民俗符号,在大湾区拥有广泛的观众基础,易于引发情感共鸣。

在《湾区四时·花灯戏韵》项目中,齐喆团队运用了现代材料、LED技术,将广彩、广绣、广珐琅、嵌瓷等湾区共有非遗技艺与岭南四时花卉结合起来,并与粤剧表演相得益彰,让每一盏灯笼都成为湾区文化的浓缩象征,使整个戏台装置化为凝聚文化认同、展现文化自信的流动艺术载体。开幕式里的大型光动立体艺术装置“木棉花”和“雨打芭蕉”,则从我的系列国画中提取意象,再进行立体化、光电化的“转译”处理,从而实现“岭南画学”尺度和气魄上的当代转化。

这些岭南文化元素,是粤港澳三地共同的文化母题和乡愁记忆。当我们把这些元素提炼出来,并用当代的设计语言重新演绎时,就是在构建一个“共情”的场域,让三地民众瞬间感受到我们“同饮一江水”、共享同一种文化基因,从而强化彼此间血脉相连的文脉联结。

运用最前沿的技术,激活最深厚的“家底”

南方+:十五运会开幕式体现当前广东美术设计处于怎样的发展水平?您对未来“大湾区美学”的推广有何期待?

林蓝:十五运会开幕式传递出一个清晰的信号:广东美术既是岭南的,也是时代的,更是国际的。岭南文化在本次开幕式的呈现,是一次自信、深邃且充满现代感的表达。它成功避免了民俗展览式的浅层呈现,而是将岭南文化的“魂”——开放包容、务实进取、清新活泼的精神气质,通过艺术与科技融合的手段,编织成一场气势恢宏的现代审美体验。

对广州美术学院来说,这一系列设计成果,是对其设计整体水平的一次集中检阅和标杆展示。它证明了“广美力量”不仅有着深厚的传统根基,更具备一流的创新转化能力、系统集成能力和跨域协作能力。也就是说,我们不仅能做“美的设计”,更能完成“有战略意义的设计”,服务于国家和大湾区的重大文化事件。

面向未来,我同样充满期待:首先,我们要推动“大湾区美学”概念的成型与传播,将粤港澳大湾区打造成为一个既有经济活力又有文化高度的世界级城市群形象;其次,我们要进一步提升“广东工艺”和“广东设计”的品牌影响力,让更多人看到我们基于文化自信的创造力;第三,我们要激励年轻一代艺术工作者,让他们看到传统的无限可能,勇于用最新的技术和观念,去激活最深厚的文化家底,让广东美术在新时代绽放出更加璀璨的光芒。

采写:南方+记者 杨逸

拍摄:南方+记者 仇敏业 杨逸

剪辑:南方+记者 周鑫宇

订阅后可查看全文(剩余80%)