当成百上千只风筝在海陵岛一号银滩的碧海蓝天间竞相飞舞,这片天空仿佛化为流动的画卷,诉说着翱翔千年的浪漫故事。10月29日,2025年阳江国际风筝邀请赛在此举行,125支队伍、426名运动员参赛,其中国外队伍53支,在天际线上一“筝”高下。

我国风筝素有“南鹞北鸢”之说,然而在这场全球风筝爱好者的聚会上,东道主阳江的传统手工风筝却并不算多——这片天空见证了“南鹞”千年传承的辉煌,如今却面临着“北鸢”产业化奇迹的冲击。

当年销售额20亿元的潍坊风筝占据全球85%市场份额时,阳江有名的风筝制作一条街龙津路上,仅存的2家风筝作坊显得有些“孤单”。那些需要耗时数天精雕细琢的灵芝风筝、阳江龙风筝,难道真的要被工业生产的现代风筝淹没在产业化的浪潮中?

穿越天际线上的千年回响,阳江这座“中国风筝之乡”,正站在传统与创新的十字路口,在守望与突围间,它将如何寻找属于自己的那片天空?

千年鹞影

从盛世辉煌到传承危机

作为“南派风筝”发源地和“全国风筝之乡”,阳江风筝的历史底蕴深厚。据史料记载,阳江风筝至少有340余年的文字记载历史。康熙二十年(1681)《阳江县志》明确记载:“亲友相邀郊外,登高放纸鸢……晚落始息。”

民国时期,阳江风筝进入鼎盛时代。据阳江文化学者邓格伟在《梦鼍集·阳江风筝史话》中记载,当时官方经常组织风筝赛事。民国二十六年(1937)10月12日,16岁的杨茂芝制作和放飞的灵芝风筝被授予冠军称号,荣获一头金猪和一面红旗的奖励。

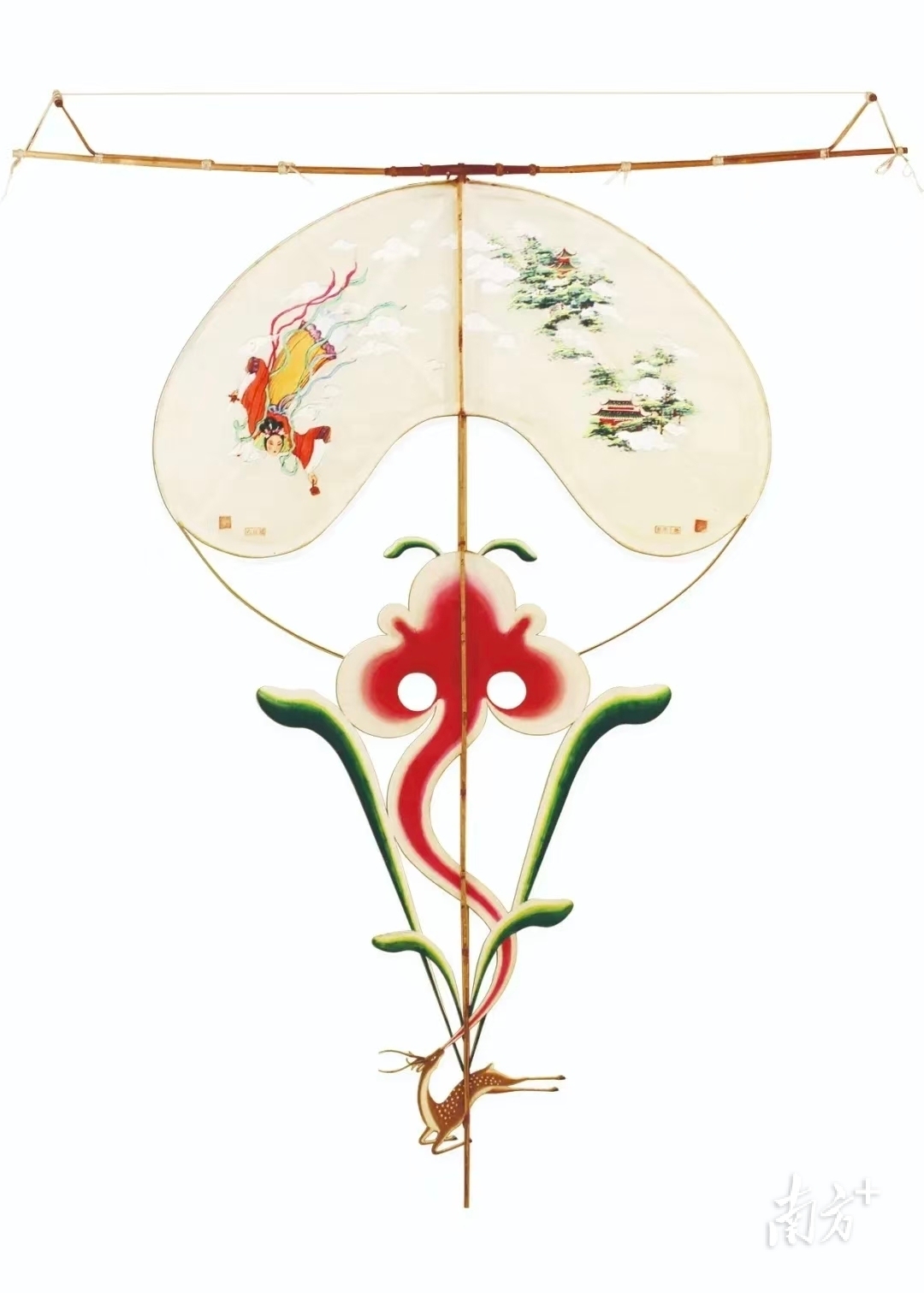

改革开放后,阳江风筝再创辉煌。据阳江市风筝协会不完全统计,自1986年阳江风筝队开始参加全国、国际比赛至2012年,获得金牌数超百枚,团体总分居第一的有10余次。1990年,阳江灵芝风筝在山东潍坊的第七届国际风筝会“世界十绝风筝”评比活动中,力压27个国家代表队的特色风筝,成为“世界十绝风筝”之一。

然而,昔日的辉煌似乎正渐渐褪色。在江城区龙津路的玉泉商店里,28岁的梁淑娴——梁家风筝的第五代传人,仍然坚守着传统风筝制作技艺。从选竹料、晒竹、劈条,到扎制、蒙纸、绘图上色,十几道工序全部手工完成,严格遵循“扎、糊、绘、放”传统风筝制作技艺。

“20多年前,龙津路还有10多家风筝店,并且几乎每家每户都有人会制作风筝。现在龙津路只剩2家风筝店,我这家店主要还是靠卖狮头、乐器盈利。”梁淑娴父亲梁玉泉的这番话,道出了阳江风筝行业面临的尴尬现实。

据资料显示,阳江有名的风筝制作一条街龙津路,在21世纪初,还有60多户是靠制作风筝维系生活的风筝制作专业户,每年风筝生产量在1万只左右。如今,龙津路制作风筝的作坊只剩玉泉商店和好易飞风筝工艺店2家。

这种衰落不仅体现在数量上,更反映在技艺传承的危机中。梁淑娴告诉笔者,做风筝要耐得住枯燥,每天重复同样的内容,一天甚至几天才能完成一只风筝。她大学读的是艺术设计专业,这使得她的风筝以新颖美观见长。2020年,她的《向日葵》风筝荣获全国首届网络传统风筝设计制作大赛三等奖。但即便如此,传统风筝的制作依然难以维持生计。

阳江风筝馆内陈列的那些精美作品——曾荣获“世界十绝”称号的灵芝风筝、气势恢宏的阳江龙风筝、工艺精巧的百足风筝,似乎在无声地诉说着往日的荣光。但这些技艺能否继续传承,已成为摆在所有风筝艺人面前的严峻课题。

天空之争

手工技艺与产业化的博弈

江城区好易飞风筝工艺店是业内较有名气的风筝企业,店长莫定勇从事风筝行业已有10多年。“我们也只是家族作坊,主要销售从潍坊采购回来的小型现代风筝,只有小部分是阳江小型传统风筝,每年销售额约70万元。”莫定勇如是说。

这一数字与潍坊风筝产业相比,形成了鲜明对比。据《潍坊日报》报道,目前潍坊全市共有风筝企业600多家,从业人员8万余人,年销售额20多亿元,占据国内市场份额的80%以上,在国际市场的份额更是高达85%。而广东省商务诚信公共服务平台显示,阳江登记在册、主营风筝的企业不足5家。

这种差距的形成并非偶然,潍坊风筝产业的发展有其历史脉络。1984年,第一届潍坊国际风筝会成功举办,带旺了当地的风筝产业。王家庄子村从20世纪80年代,开始接单风筝加工,简单制作燕子、蜻蜓、金鱼等传统型风筝。随着潍坊风筝名气渐增,国内外订单纷至沓来,王家庄子村从单一的风筝加工产业,发展出集各类风筝配件加工、销售为一体的全产业链模式,成为潍坊重要的风筝生产地,从业人员近万人。

潍坊市对风筝产业的重视程度也值得借鉴。潍坊市为了发展风筝产业,专门设立了潍坊国际风筝会综合服务中心这一市政府直属事业单位。今年11月,潍坊市出台风筝文化产业促进条例,面向社会公开征求意见。据媒体报道,今年4月举办的潍坊国际风筝会,吸引超过10万名现场观众参与其中。

反观阳江,传统风筝在产业化道路上遭遇了多重障碍。莫定勇分析道:“目前,阳江、潍坊的传统风筝发展都遇到了一定瓶颈,原因是传统风筝利润低,如一个灵芝风筝需要手艺人做7天以上,平均售价只能卖到800元至1000元,且不能拆装,网络销售发货也不方便,难以拓宽销售渠道。”

现代风筝售价便宜,销售者更愿意购买,因此阳江有必要发展工业化生产的现代风筝,提升风筝从业者的收入,让阳江风筝的传承和发展走得更远。莫定勇坦言:“面对已经发展出完整产业链的潍坊,阳江发展现代风筝产业需要奋起直追。”

破局之道

教育传承与文创探索

阳江风筝产业化该朝何处发力?省级非遗传承人梁治昂给出了不同的思路。近年来,他开发了50多个品种的风筝文创产品,如冰箱贴、明信片、书签、套尺、香囊等,在阳江市风筝馆、漠阳商城、沈海高速阳西服务区乃至佛山、北京等地的店铺都有展销。“发展文创产品,既能宣传阳江风筝文化,也能给从业者带来体面的收入,维持传统风筝技艺的传承。”梁治昂说。

在阳江职业技术学院,梁治昂担任兼职教师,开设了“风筝制作与欣赏”公选课和公共体育课,以及针对体育教育专业的“风筝制作与放飞”课程。每周,梁治昂都去阳江职院为9个班的学生授课,推广阳江风筝文化,传授风筝制作技艺。

梁治昂运用数字化、标准化的教学方式,让学生能根据既定的尺寸制作阳江传统的双桃风筝、崖鹰风筝等,方便学生入门。“很多学生都将成为未来不同学校不同科目的老师,他们学习了数字化、标准化的风筝制作技艺,将来可以用于教授自己的学生,实现点对面的二次传播。”梁治昂说。

教育传承的另一个突破是阳江三中去年的创新招生。经阳江市教育局批准,该校具备开展风筝类体育竞技教育的条件,2024年首次招收10名风筝项目特长生,成为阳江市首家招收风筝项目特长生的普通高中学校。

这种教育传承的模式正在显现成效。在第42届潍坊国际风筝会暨第21届世界风筝锦标赛中,阳江三中风筝队作为阳江唯一的参赛队伍,斩获了5项大奖,其中包括夜光风筝赛一等奖、空中效果风筝赛二等奖等。

年轻一代传承人也在积极探索创新。梁淑娴将大学所学的艺术设计专业知识运用到风筝制作中,创作出有别于传统形式的风筝作品。“我喜欢做花卉型风筝,最喜欢的作品便是毕业时做的向日葵风筝。”梁淑娴说,起初她只是想用竹子做个向日葵外观的礼物,送给同学当毕业礼物,后来才尝试把“向日葵”做成能飞的风筝。

“变化的是形式,不变的是传统风筝的制作技艺。”父亲梁玉泉的这句话,梁淑娴铭记于心。“我的水平远远不及老手艺人,所以我经常找机会请教本地甚至外地的风筝手艺人,取长补短、增进技艺。”梁淑娴说。

阳江市文化馆、市风筝协会也在积极推动传承创新。“我们主要通过开展入校宣传活动和研学活动,向中小学生讲授风筝文化知识,传授风筝制作技艺。”阳江市风筝协会相关负责人介绍,不少学校在宣传风筝文化上都有自己的做法,如阳江市实验中学设有风筝社团选修课,江城区特殊教育学校举行风筝文化节等。

翱翔新途

文旅融合的阳江路径

面对产业化困境,阳江正在探索一条与潍坊不同的发展道路——将风筝文化与滨海旅游深度融合,走特色化、差异化发展之路。

2025年阳江国际风筝邀请赛的举办地选择在海陵岛一号银滩,这一选址本身就体现了文旅融合的思路。赛事期间,阳江同步启动了“2025年文旅促消费系列活动暨风筝嘉年华”,涵盖非遗展示、美食集市、亲子研学、夜间消费等多重场景,形成“一节多展、一赛多游”的文旅新格局。

国际风筝联合会副主席张崇高在阳江风筝产业发展交流活动中指出,阳江可以推进风筝文化申报世界非物质文化遗产项目,提升国际影响力;同时构建“风筝+”传播矩阵,增强国际传播力。他建议,阳江依托滨海资源与风筝非遗技艺,走差异化发展道路,构建“风筝+旅游”特色传播体系。

这种融合发展模式已经开始见效。本届赛事参赛规模创历届新高,共吸引125支队伍报名,其中外国队伍53支,涵盖澳大利亚、马来西亚、法国、韩国、美国、巴西、尼日利亚等国家和地区。

当前,阳江正着力打造“跟着赛事去旅游”模式,推动海陵岛建成具有国际影响力的旅游目的地。今年,广东省首个风筝放飞基地落户国家5A级景区海陵岛大角湾海上丝路旅游区,进一步推动风筝文化嵌入景区体验。

在文旅融合的大框架下,阳江还积极探索“非遗活化+产业升级+消费提振”的发展模式。在风筝赛主会场,自10月29日至11月8日期间,同步举办五大文旅活动:“阳江非遗·群众共享”推广活动、“海丝名城·漠阳味道”美食文化集市、“云端精灵·阳江风筝”研学活动、风筝嘉年华及夜光风筝表演、阳江风筝产业发展交流活动。

梁治昂认为,阳江不需要完全复制潍坊的模式,而应该发挥自己的优势:“政府可以鼓励企业与风筝手艺人合作,将风筝文化融入到产品,如礼品、饰品、文具、刀具等领域,逐步把风筝发展成有影响力的文化产业。”

莫定勇则提出了更为务实的建议:“阳江当务之急还是先守住传统风筝阵地,让更多部门参与到风筝推广活动中,一起护好阳江风筝的根脉,才能期待它枝繁叶茂、开花结果的那一天到来。”

随着第十五届全国运动会沙滩足球赛和海岸赛艇沙滩冲刺赛项目在阳江举办,这座城市正迎来新的发展机遇。借助十五运会的东风,阳江计划进一步深化文旅融合,将风筝文化与体育赛事、滨海旅游更紧密地结合,走出独具特色的发展道路。

在这个变革的时代,阳江风筝正处在传承与创新的十字路口。从梁玉泉父女的匠心坚守,到梁治昂的教育传承,再到莫定勇的市场探索,每一个阳江风筝人都在寻找属于自己的答案。这条道路或许不如潍坊那样规模化、产业化,但却保持着传统技艺的纯正与温度,在新时代的天空中,继续书写着“南鹞”的传奇。

手记

在天空与大地之间

寻找“南鹞”飞翔的方向

站在海陵岛的沙滩上,望着天空中来自世界各地的风筝,让人不禁想起梁玉泉老师傅那句感慨:“20多年前,龙津路还有10多家风筝店。”如今,他的女儿梁淑娴成为梁家第五代传人,正在艺术设计专业背景与传统技艺传承之间寻找着平衡点。

在潍坊,风筝是产业;在阳江,风筝是生活——这种差异或许正是破题的关键所在。当莫定勇从潍坊采购现代风筝维持店铺经营时,他依然还在坚持制作阳江传统风筝。这种务实中的坚守,恰恰体现了阳江风筝人的智慧——既要让技艺“活下去”,也要让本土特色传承下去。

值得深思的是,阳江选择了一条与潍坊截然不同的发展道路。不是盲目追求产业化规模,而是将风筝文化与滨海旅游深度融合,打造“跟着赛事去旅游”的独特模式。这种差异化发展路径,既守住了传统文化的根脉,又找到了与现代生活的连接点。

天空足够广阔,容得下产业化风筝的规模,也容得下传统手艺的温度。阳江风筝要做的,不是与潍坊在同一个赛道“硬磕”,而是开辟属于自己的那片天空。这或许就是“南鹞”在当代最好的飞翔姿态——既不忘千年传承的根脉,又敢于在新时代的春风中寻找新的高度。

在这片曾经见证“南鹞”辉煌的天空下,每一个坚守的身影都在书写着属于自己的答案,而所有的答案,最终都将汇聚成阳江风筝未来飞翔的方向。

策划:南小渭

统筹:黄韬炜

撰文:张嘉元

图片:梁文栋 李凯 宋福亮 谭文强 潍坊国际风筝会 潍坊风筝博物馆 阳江市风筝馆 阳江国际风筝邀请赛组委会 受访者供图

订阅后可查看全文(剩余80%)