29岁的吴女士(化姓)不幸罹患超过7厘米的巨大垂体瘤,首次开颅手术后,肿瘤未全切,还出现了动眼神经损伤和偏瘫等严重后遗症。陷入困境的她,最终在暨南大学附属第一医院神经外科找到了希望。陈志勇主任团队通过多学科会诊,为她量身定制“分步走”个体化方案,成功控制病情。

头晕头痛颅内长肿瘤

2023年起,吴女士开始被间断性头晕、头痛困扰。至2024年,她的症状加剧,并出现左眼视力持续性下降。当地医院磁共振检查后,初步怀疑为“脑膜瘤”。

随后,她在当地医院接受了开颅手术。然而,术后效果并未达到预期。此次手术仅切除了部分肿瘤,吴女士的精神状态和语言功能也受到显著影响,康复之路蒙上阴影。

经朋友介绍,吴女士一家联系上暨南大学附属第一医院垂体瘤诊疗中心荣誉主任赖睿佳。赖睿佳主任分析认为,吴女士所患的是“无功能性垂体瘤”。这类肿瘤因药物治疔效果有限,当肿瘤体积巨大时,手术切除是主要治疗手段。他指出,首次手术前,对肿瘤性质与侵袭范围判断不足,以及手术入路选择不当,是导致肿瘤切除不彻底并造成神经损伤的关键原因。

多学科会诊制定策略

面对这一复杂棘手的病例,暨南大学附属第一医院神经外科陈志勇主任团队没有贸然进行二次手术。他们首先启动了多学科会诊(MDT),汇集了神经外科、神经内科、肿瘤科、病理科、内分泌科、影像科、放疗科等多领域专家的智慧。

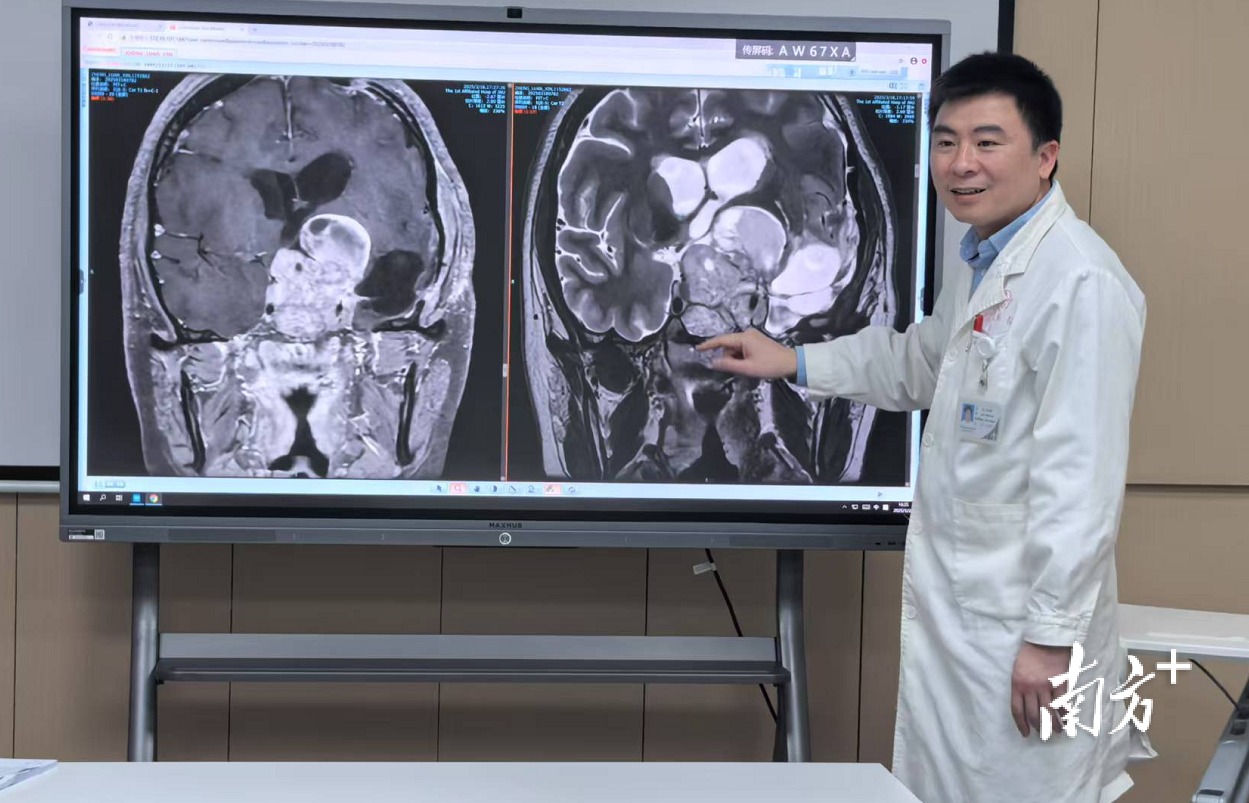

陈志勇主任分析患者病情场景。

经全面评估,专家团队一致认为:肿瘤巨大,且已侵犯海绵窦、斜坡等关键结构,一次性手术全切风险极高,难以确保安全。为此,团队为吴女士审慎规划了“分步走”的治疗方案:

第一步:神经内镜下经鼻蝶微创手术。此为首选入路,经鼻腔自然通道操作,创伤小,旨在安全切除肿瘤的鞍内及下部主体,为受压迫的脑干和视神经实现有效减压。

第二步:开颅手术。针对经鼻术后可能未完全脱落的上方残留肿瘤,待患者身体恢复后,再行开颅手术,在神经导航等设备辅助下予以精准切除。

第三步:放射治疗。对于紧贴海绵窦、手术难以彻底清除的微小残留,采用射波刀进行立体定向放疗,以控制肿瘤生长,预防复发。

陈志勇主任解释道:“针对如此复杂巨大的肿瘤,‘阶梯式’治疗策略的核心在于分步化解风险,最大限度保护神经功能。先经鼻微创解决大部分压迫,患者恢复后再行开颅,目标更明确,手术也更安全。这充分体现了以患者安全为中心的个体化治疗理念。”

精准手术控制病情

依照既定方案,吴女士于2025年3月率先接受了神经内镜下经鼻蝶手术,术后恢复顺利。经过数月休养,她再次返院,由陈志勇主任主刀成功完成了开颅手术,切除了大部分上方残留肿瘤。最终,针对海绵窦的微小病灶,她于2025年11月初顺利完成了射波刀治疗。

经过这一系列规范、有序的治疗,吴女士的病情得到有效控制。影像学检查显示,肿瘤体积显著缩小,对脑干的压迫已解除。

目前,吴女士整体状况良好,精神、食欲、睡眠均大幅改善。尽管首次手术造成的动眼神经损伤与右侧肢体肌力下降(4级)恢复困难,但危及生命的肿瘤问题已解决,她的生活质量获得了实质性提升。

陈志勇主任强调,此次治疗成功,得益于多学科团队的紧密协作与规范的阶梯式治疗策略。同时,他强烈建议患者,一旦确诊垂体瘤,尤其是巨大或侵袭性生长的肿瘤,务必前往具备综合诊疗能力与丰富经验的神经外科中心进行规范诊治。

通讯员:张灿城

来源:南方农村报 南方+

订阅后可查看全文(剩余80%)