文 | 吴三川

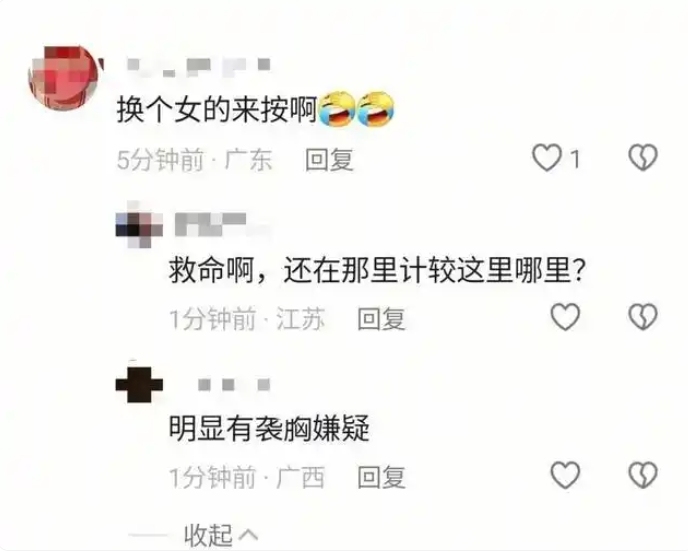

7月12日,湖南衡阳一名女子突然昏倒在地,面色、手部发白,无脉搏且意识丧失,一名男子跪地持续按压,实施心肺复苏,最终女子转危为安。一桩充满正能量的暖心事件,却遭受个别网友无端质疑:“为什么不换个女的来按啊。”还有人“言之凿凿”地抹黑救人者:“明显有袭胸嫌疑。”

▲湖南衡阳街头,一女子突发昏厥倒地,路过男子为其做心肺复苏。图/网络截图

如果一开始就看到这样的极端留言,笔者是丝毫不会感到奇怪的。正所谓“林子大了什么鸟都有”,哪怕救人者的形象再高尚再完美,也禁不住那么一小撮“喷子”“杠精”,戴着有色眼镜去审视他人,用看似正义和关心的口吻,伺机释放自己的恶意,也暴露出思想的龌龊。“心脏的人看啥都脏。”群众的眼睛是雪亮的,稍明事理的人,自然会嗤之以鼻。甚至可以说,这压根就不值一驳,就像鲁迅先生所说的,“最高的轻蔑是无言,甚至连眼珠子也不转过去”。

可这样的言论居然可以裹挟公共议题,却不免让人遗憾。追溯事件的新闻源,这种无端揣测本来只是少数派的“诛心之论”,成不了多大的气候(看看绝大多数网友的态度就知道了),如果不是被专门截图、成为新闻关键词,加之自媒体的拱火,又何至于迅速扩散、放大,演变成今日之局面?

此事的是非曲直,再清楚不过。有视频为证,显示了男子急救动作的规范;有目击者仗义执言,“当时情况紧急,没人想那么多”;当事人医学院老师的身份,也很有“说服力”。对昏厥女子而言,在生命的危急关头,遇上专业的救助者已属万幸,这一点,正常人都深有同感。“键盘侠”的极端言论本非“舆论”——“舆论”代表的是“多数人的共同意见”,可正是媒体的下场介入形成了“舆论幻觉”,让杂音产生了“曝光效应”,像幽灵般盘旋,给义举制造阴影,让善心蒙上灰尘。

更令人深思的是,此事并非孤例。2022年9月,上海某女童电梯遇险,千钧一发之际,一名男子挺身而出救下了她。起初原始视频下多为网友的点赞,仅有个别网友质疑“手放的位置不对”。然而,有媒体单拎出这一条进行批驳,本意是引导舆论,却无形之中抬升了话题的能见度,被别有用心者伺机炒作。这背后的教训何其深刻:“有闻必录”并不是真正的“客观”,将极端言论纳入新闻框架,无论其初衷多么的正当,最起码要根据当时的形势和程度,评估一下传播后果。不禁要问:将龌龊言论摆上台面,会造成什么样的风波,难道是很难预见的吗?

“没有新闻可以不报”这句话,虽然直白却值得深思。推而广之,从“秦朗在巴黎丢作业”,到“8个瑞士卷怎么分”,再到“朱雀玄武敕令频繁改名”,这些或是失真失实,或无聊透顶,或故设话题陷阱的信息,却屡屡得到媒体“加持”,除了误导公众、挑拨情绪、浪费注意力资源,可谓毫无意义,这不得不说是一种专业的失守。越是众声喧哗,媒体就越要敬惜议题设置,在流量大潮保持定力,才不至于被所谓的“热点”推着走。

再回到衡阳事件,有报道提到,救人男子的孩子也见证了救援现场。“我想用切身行动告诉孩子,我们的社会充满温暖,同时每个人都可以成为传递这份温暖的人。”对广大媒体而言,如何用切身行动传递这份温暖,守护社会信任,让做好人少一些后顾之忧,则是另一个值得深入探讨的命题。

订阅后可查看全文(剩余80%)