■开栏语

六十载悬壶济世,一甲子杏林春满。自1965年创立以来,阳江市中医医院一路风雨兼程。这背后,是一代代中医人初心如磐、奋楫笃行,在传承中创新,在奋斗中成长,守护着百姓健康。

为铭记历史,彰显风华,南方报业传媒集团阳江记者站与阳江市中医医院联合推出《六十载杏林风华录》专栏。本栏目将聚焦医院发展历程中具有代表性的医者和重点专科,记录他们与医院共同成长、与时代同频共振的动人故事,展现六十年积淀的深厚医脉与新时代奋进强音,见证一所医院与一座城市健康同行的温暖力量。

“德馨于行,技精于勤”,是今年中国医师节的主题,亦精准勾勒出医师群体最本真的精神底色。

在阳江市中医医院六十年的发展长卷中,无论是创院之初的筚路蓝缕,还是新时代的飞跃发展;无论医疗技术如何日新月异,医学理论如何推陈出新——不变的是,医院医师们这一股最本真的底色,始终如一的初心。他们将这份对病患的珍视、对生命的敬畏,化作跨越时代的温暖传承,深深烙印在医院的基因之中。

本期,我们走进在阳江市中医医院三代行医的部分医师家庭,聆听老一辈名医的往事与感悟。他们的故事各有千秋,却共同诠释着“医道”二字的千钧之重,承载着那份历久弥坚的仁心与风骨。

对国家的爱融入医学里

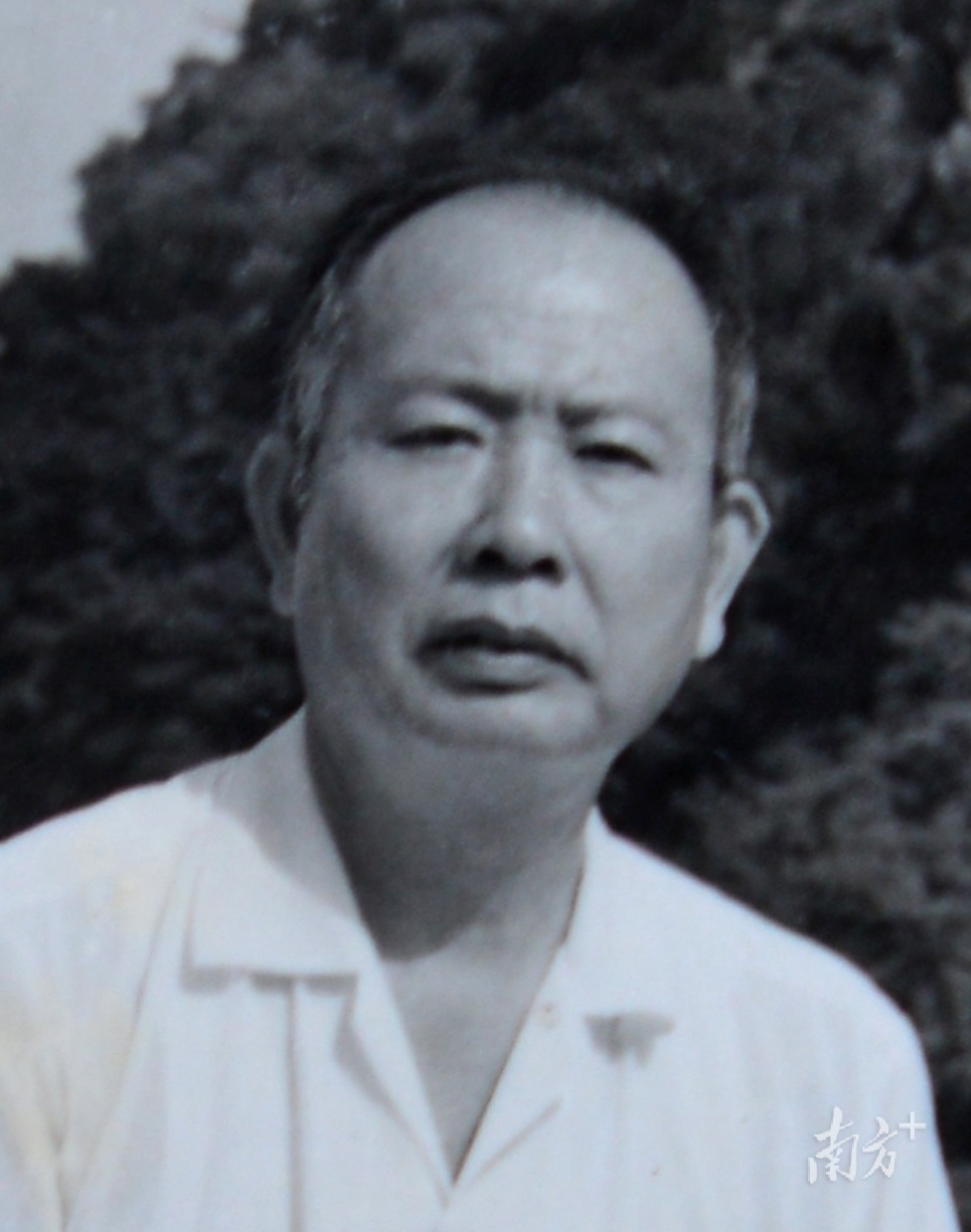

张季高,是阳江市中医医院创建者之一,也是医院第一批入选的“湛江地区名老中医”(当时阳江为县,属湛江地区)。

他出生在一个医学世家,其父张宗海是阳江县名老中医师,因自幼在药香中长大,他很早就被要求背诵医经典籍。

但长大后的张季高,广涉百家学说,融汇中西医学。他精于妇科、儿科,尤其在小儿急重症如脑膜炎、急性肾炎等方面有独到见解,善用《金匮要略》中的桂枝茯苓丸治疗妇科疾病,运用此方独具匠心。

一回忆起其祖父,张季高的孙子张志(现系阳江市中医医院医师)就掩饰不住内心的激动。在他的印象中,祖父是一名典型的知识分子、“医痴”,家里堆满了医书和最新的医学杂志、报纸,他不是在忙,就是在看书。他当上阳江县政协副主席后,更加积极为社会呼吁,为中医药发展奔走。

最令张志难忘的是,在党的十一届三中全会后,祖父亲手制作并放飞了一只“双桃灵芝风筝”,上面精心绘着“十一”字样,带领全家去放飞,象征着新时代的起点,对国家未来充满希望。

张季高的精神与医术,深深影响了他的子女。张志的父亲张宇中医师和四姑张云中医师都继承了张季高的衣钵——手把手带教,同样擅长内科、儿科与妇科疑难杂症,还有张老的三儿子张孔也是中山医科大学附属第一医院主任医师、省内著名的呼吸内科专家教授。

让张志遗憾的是,从医多年的他未能享受到祖父手把手带教待遇,但“我年轻时并不知道要干什么,是祖父和父亲给了我方向”。张志后来专攻呼吸内科,并在2003年非典期间主动进修,走上中西医结合之路。

在阳江市中医医院工作多年,张志阅读了祖父的许多手稿,也聆听了祖父的许多故事,他认为从精神层面“读懂了他”,“我们这一代传承的不仅是医术,更是一种精神——热爱国家、热爱生活、为社会尽一份力。”

如今,中医传承在他家族传承——张志的儿子正在陕西中医药大学攻读中医,并计划考研。这一决定,也是受其祖父张宇的一句“孩子,你要不读医吧”所启发。

“传承是精神的传承。”张志说,虽然没有机会亲手接过祖父的笔,自认为接过了他的心。

钻研疑难杂症续传奇

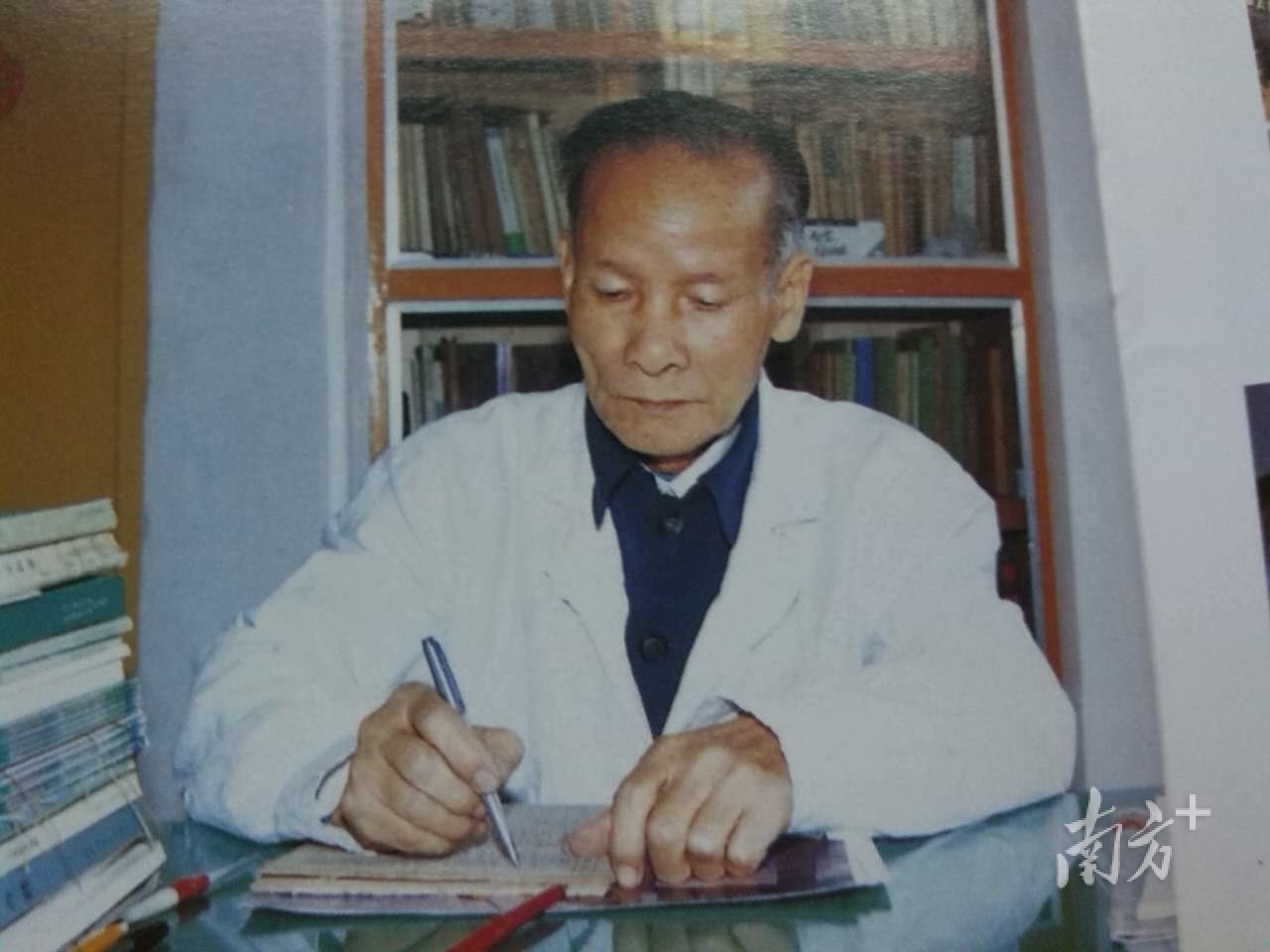

回忆起父亲李鑫时,李爱民眼中充满了光。

“我爸爸那一代人,是从无到有、从药篓子里摸爬滚打出来的。”他说。李爱民是阳江市中医医院大内科学科带头人、广东省名中医,李鑫则是该院创建人之一,更是一部行走的中医传奇。

李鑫早年随名医学医,后参军成为军医,后到广州中医学院(即现广州中医药大学)深造。医院创院之初,阳江暴发乙型脑膜炎大流行,他两次带队负责管理疫区病房,日夜抢救,因善用退热技能,救活无数危重病孩,广受称赞。

李鑫擅长利用中医治疗疑难杂症,尤其称道的是,其以“大茶药”(断肠草)等为主药治愈癌症的故事,这件事让李爱民记忆犹新。

李爱民说,20世纪70年代,他正跟着父亲学医,阳江县二中的一名教师被广州医院确诊为胰头癌晚期,在治疗无望的情况下前来就医。

“人是被抬着来的,全身黄疸、腹水。”李爱民回忆,“我父亲用大茶药从微量起逐步加量,配合华蟾素针剂与中药辨证论治,几个月后,患者行动自如,回广州复查后肿瘤消失了。”这一病例被刊于《湛江医药》,成为中医治癌的经典案例,而该治疗方法还记载在阳江市中医医院的院史中。

对于一些鼻咽癌晚期病人,李鑫用生南星、生半夏等药物治疗,效果甚佳。1980年前后,李鑫组织林举辉、林英基等医生开展“大茶药治疗肝硬化腹水”研究,临床治愈数十例病人,获得同行和病人的好评,广东省有关医学杂志曾予以报道。

李鑫不仅治病,更重传承。他牵头研制了五核散、双柏散等医院制剂,甚至开展动物实验,推动中医药科研。“我那时还小,常去医院玩,看他做实验,小白鼠、小白兔都有。”

在父亲身边长大的李爱民,从小耳濡目染。“我还没正式学医,就已经会针灸、开基本方。”他回忆,父亲教他扎针,第一针是扎在自己身上,“咬着牙扎下去,从此就不怕了。”

20世纪70年代末,李爱民进入医院工作,真正成为父亲的“跟诊弟子”,一跟就是好几年,很快成长为医院骨干、学科带头人。他继承了父亲对疑难杂症的钻研精神,尤其对《伤寒论》深有研究。他擅用经方治疗心脑血管疾病,出版有《李爱民临床经验集锦》一书。

“我儿子现在也在学中医,也是心血管方向。”李爱民语气欣慰,“他听了他爷爷的建议。”如今,李爱民虽已退休九年,仍被医院返聘,并致力于中医药传承与创新工作。

作为广东省名老中医,建设有“李爱民传承工作室”。广东省名中医传承工作室是广东省推动中医药传承与创新的重要实践平台。除工作室6名弟子外,他还带领7名规培生与实习生,每周开展小课、每月一次大课,系统传授经方与临证心得。

“我父亲常说,中医不只是治病,更是治人、治心。”李爱民说,“他96岁去世前,还在家里煮药汤给邻里喝。”那种对药物的精准掌控、对病人的全心负责,成为李爱民从医五十余年的精神底色。

医者笔耕,诚传三代

在曹四瑾的记忆里,父亲曹南华总在清晨五点钟起床读书,“即使六十多岁,却依然每天雷打不动地坐在书桌前,直到深夜。”这份对学问的虔诚,成为曹四瑾从医路上最深刻的印记。

曹南华,是阳江市中医院的创院元老,第一届“湛江地区名老中医”,出身于阳江著名中医世家,年少时师从伯父、广东名医曹梓材,也继承了伯父著书立说的传统。他著作颇丰,曾在《新中医》《中医药学报》等刊物发表论文三十余篇,还编著有《西园杏叶》、《曹南华医论选》,后者得到国医大师邓铁涛、李今镛等人的赞誉。

曹南华曾担任过香港《中华医药报》和《世界名医论坛杂志》特约撰稿人,其学术成果还被收入《中国特色名医大辞典》。

他的著作也让中医理论走向了世界。其中,《试论“伏邪”学说之争》荣获美国国际中医药研究院“最杰出论文荣誉奖”。《试论滋水作汗法在临床上的运用》刊载于《第二届世界医学大会暨“超人杯”世界传统医学优秀成果大奖赛作品荟萃》(中、英文版)一书,获世界传统医学优秀成果奖,被授予“民族医药之星”称号。

在曹四瑾的记忆里,父亲不善言辞,但或许正是如此,让他获得了较大的学术成果。而曹四瑾全程参与了《曹南华医论选》的编纂工作,“每一篇文章,我都亲手抄写过,每一个案例,我都反复研读。对我来说,这是一场跨越时空的学术对话。”

而曹南华的医术扎根于深厚的理论功底。他曾主持的“中草药治疗传染性黄疸肝炎”科研项目,在2个多月内收治33例患者,以“疗效好、痊愈快、花钱少”赢得口碑。

这种治学精神深深影响了曹四瑾的行医之路。1983年进入中医院后,他主攻内科慢性咳嗽、咽喉炎和肠胃病,后来又到广东省中医院进修皮肤科,随后再次参加广州中医学院的师资班进修。尽管他称自己“永远赶不上父亲的勤奋”,但他继承了父亲严谨的诊疗态度。“看病如读书,都要沉得下心。”

如今,退休的曹四瑾时常翻看父亲的手稿,那些发黄的纸页上,不仅记录着医理药方,更镌刻着一个传统中医世家的精神图谱——以笔墨守护医道,以诚心对待学问,以毕生践行“医者仁心”。

“传承不一定是子承父业”,曹四瑾说,“而是把父亲那种对知识的敬畏、对患者的负责,融入自己的生命。这才是真正的传家宝。”

撰文:陈步上 黄艳艳 阮锦钰

订阅后可查看全文(剩余80%)