暑假正是玩水避暑的好时候,不少人喜欢去野外溯溪、游泳。

近日,广州医科大学附属第二医院(下称“广医二院”)先后收治了两名在野外玩水后出现高热、胡言乱语病症的患者:一名56岁的大叔和一名13岁的男孩。

这“一大一小”两起病例,罪魁祸首竟是同一个“隐形的杀手” —— 钩端螺旋体。

水库游泳后发热发痛

检查发现肾功能衰竭!

今年56岁的杨叔(化名)在水库游完泳之后,先后出现身体发热和关节疼痛的症状。

“好像重感冒的感觉,走路的时候腿就很痛,关节的部分下肢脚骨那里(很痛)”

起初,杨叔在家附近的医院开了些感冒药回家吃,以为很快就会痊愈。

但不适症状不仅没有减退,反而还加剧了。于是杨叔马上换院就诊。

医生表示,发烧两天后杨叔出现了尿少的情况。检查发现,他已经肾功能衰竭了。

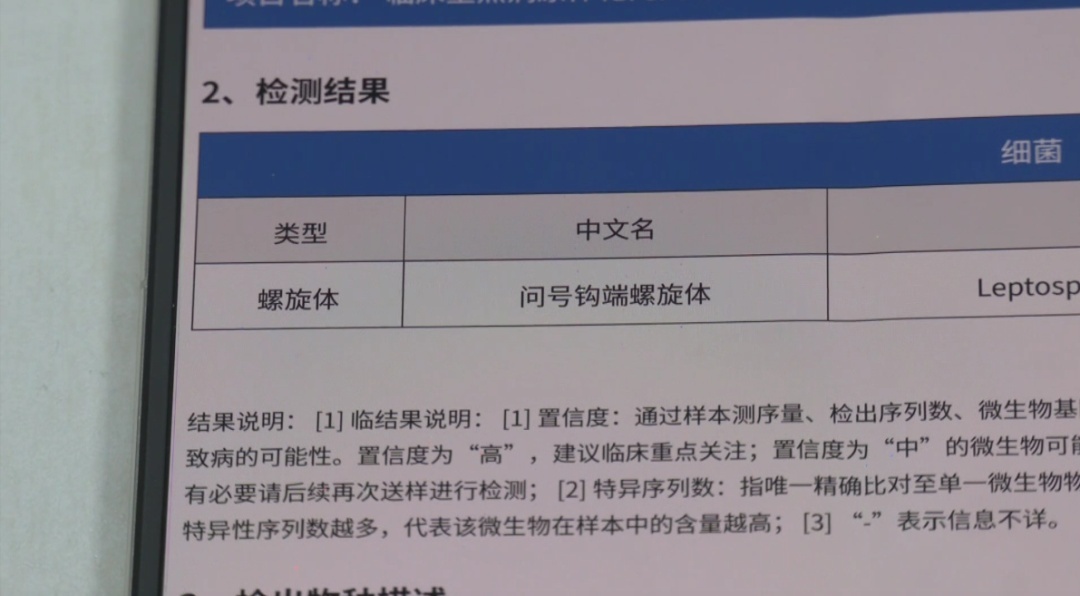

“当时我们也查出他的炎症指标很高,第一时间考虑他是感染了病原菌,但具体是那种病原菌就要查一下,所以我们运用了病原体测序,简称叫做NGS进行检测,第二天发现了他是钩端螺旋体感染。”

钩端螺旋体亦被称为“水中杀手”,主要寄生在老鼠、猪、狗等动物体内,随尿液排出后污染水源,当人体接触被污染的水源时,有几率被入侵并引发感染,而且患者临床表现复杂多样、轻重不一,严重的可导致死亡。

为何夏天野泳、溯溪

容易“踩雷”?

医生指出“夏季气温高、雨水多,水体容易被动物尿液污染,加之人们涉水活动增多,接触病原体的风险显著上升。”

13岁的小铭(化名)入院前高烧、寒战、胡言乱语,大白天看到小人跳舞和闪闪的星星,父母吓坏了。

医生先考虑是败血症引起谵妄状态可能性大,当机立断建议做血液高通量检查,结果真相大白——肾脏钩端螺旋体病“现了形”。

原来,小铭日前因骑单车摔跤,腿上蹭出几个破损,隔天又去郊区某溪水营地游玩,当时皮损尚未愈合。“小铭血液中的钩端螺旋体,很可能就与这天接触溪水有关。”

医生分析,钩端螺旋体藏在污染水体中,通过未愈合的伤口侵入体内。幸亏救治及时,小铭很快转危为安。

同时,56岁的杨叔发病前曾在水库游泳、抓鱼,也极有可能是接触了被污染的水,导致螺旋体入侵引发感染。

医生提醒:夏日玩水时,要避免接触不明水源,如果必须接触可能被污染的水,应尽量减少皮肤暴露,接触后及时用肥皂水清洗。若出现不适,要及时就医,不要拖延!

(图片由AI生成)

被钩端螺旋体盯上后

身体会发出这些信号

罗润齐提醒,钩端螺旋体病的“狡猾”之处在于,“钩体病”早期症状很像感冒,容易被忽视,但病情可能急转直下。有“野泳”“溯溪”史出现以下症状的,应及早就医:

初期(感染后1~3天):发热(38~40℃以上)、全身酸痛(尤其是小腿肌肉)、乏力、头痛,部分人会眼睛发红(类似结膜炎)。

进展加重期:3天后钩端螺旋体经血管播散至肺、肝、肾、脑等脏器,根据主要受损的脏器不同,患者临床表现复杂多样且轻重不一,可分为流感伤寒型、肺出血型、黄疸出血型、脑膜炎和脑膜脑炎型、肾型。

小铭的高热、肾功能下降,杨大叔的黄疸、肾衰竭,都是病情进展的典型表现。

谨记这几点

远离“钩体病”

1、避免接触不明水源,皮肤有破损时就更加需要注意,哪怕是小划痕、结痂未愈的伤口,都可能成为钩端螺旋体的“突破口”;

2、如果须接触可能被污染的水源,做好防护再下水,比如穿长筒橡胶靴,戴胶手套,减少皮肤暴露,接触后及时用肥皂水清洗;

3、做好环境卫生,减少老鼠等动物的滋生;妥善处理家畜大小便,避免污染水源;

4、若接触过可疑水源后出现发热、肌肉酸痛等症状,别当“小感冒”拖延,立即就医并告知医生接触史,以便早期诊断和治疗,越早治疗效果越好。

“钩端螺旋体病”看似遥远,却可能因一次“野泳”“溯溪”找上门,不随意接触不明水源,出现不适早就诊,才能让夏日乐趣,不被疾病打扰!

你最近有计划去玩水吗?

欢迎在评论区留言讨论一下

编辑:Selex

图文来源:广州广播电视台、广东DV民生现场

如有侵权,请联系删除

广东最生活出品,转载请联系

订阅后可查看全文(剩余80%)