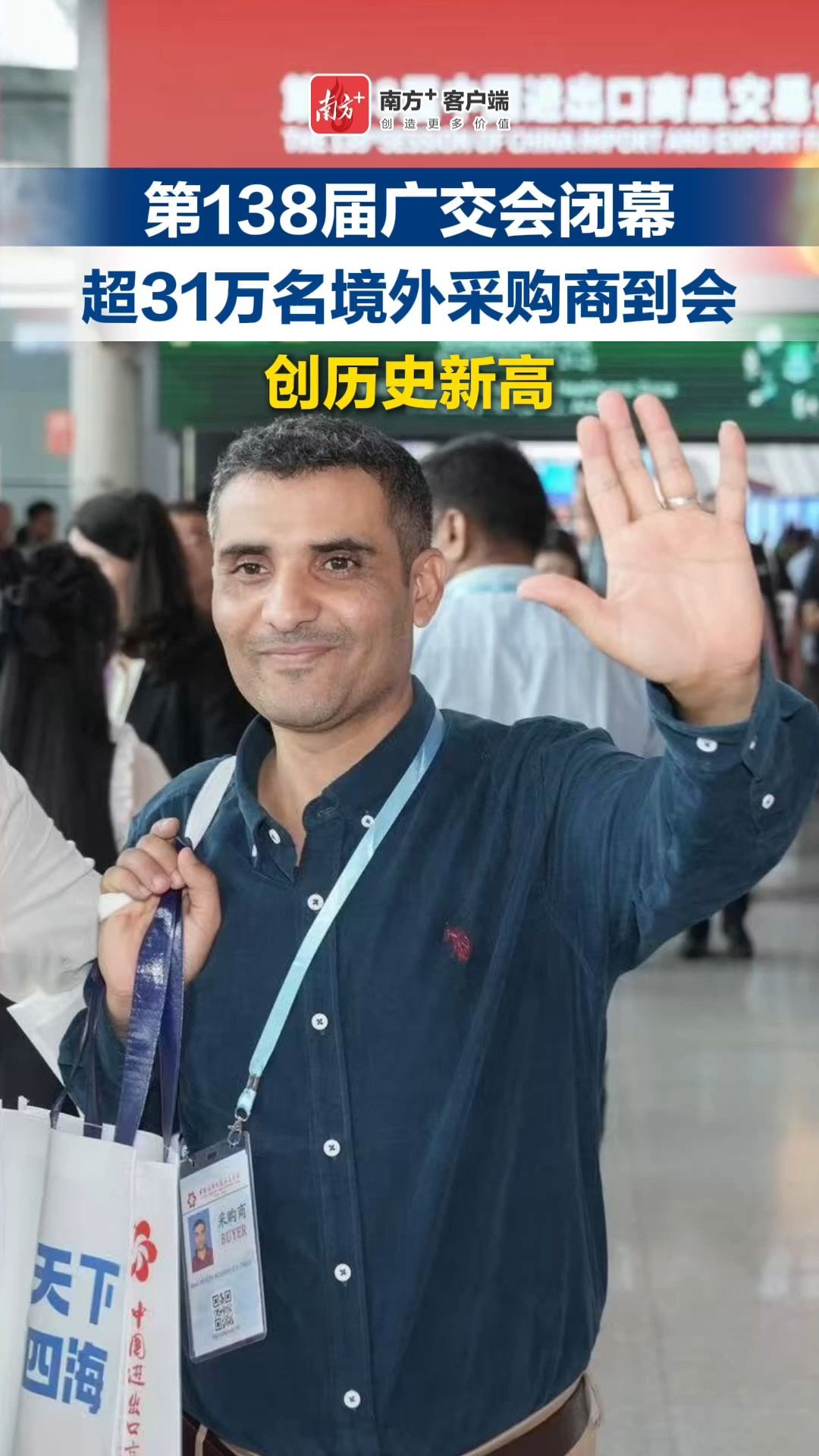

第138届广交会闭幕,超31万名境外采购商到会,创历史新高

从地球最南端国家之一阿根廷,到中国“南大门”广州,飞行距离有多远?

答案是28小时。

是什么让30人的阿根廷采购团不远万里飞越重洋来到这里?答案就藏在“领队”拉米罗·戈麦斯·洛佩斯最新发布的朋友圈里——他用中文写道:“企业家们期待与来自不同行业的中国供应商会面” ,文字下方,他还不忘附上一个地道的定位“广交会堂”。

作为一名已参会16年的“老广交”,拉米罗从最初孤身一人穿梭在展馆间,到如今带着采购团轻车熟路:“不仅要带他们逛展,还要看工厂,全方位感受中国的魅力。”

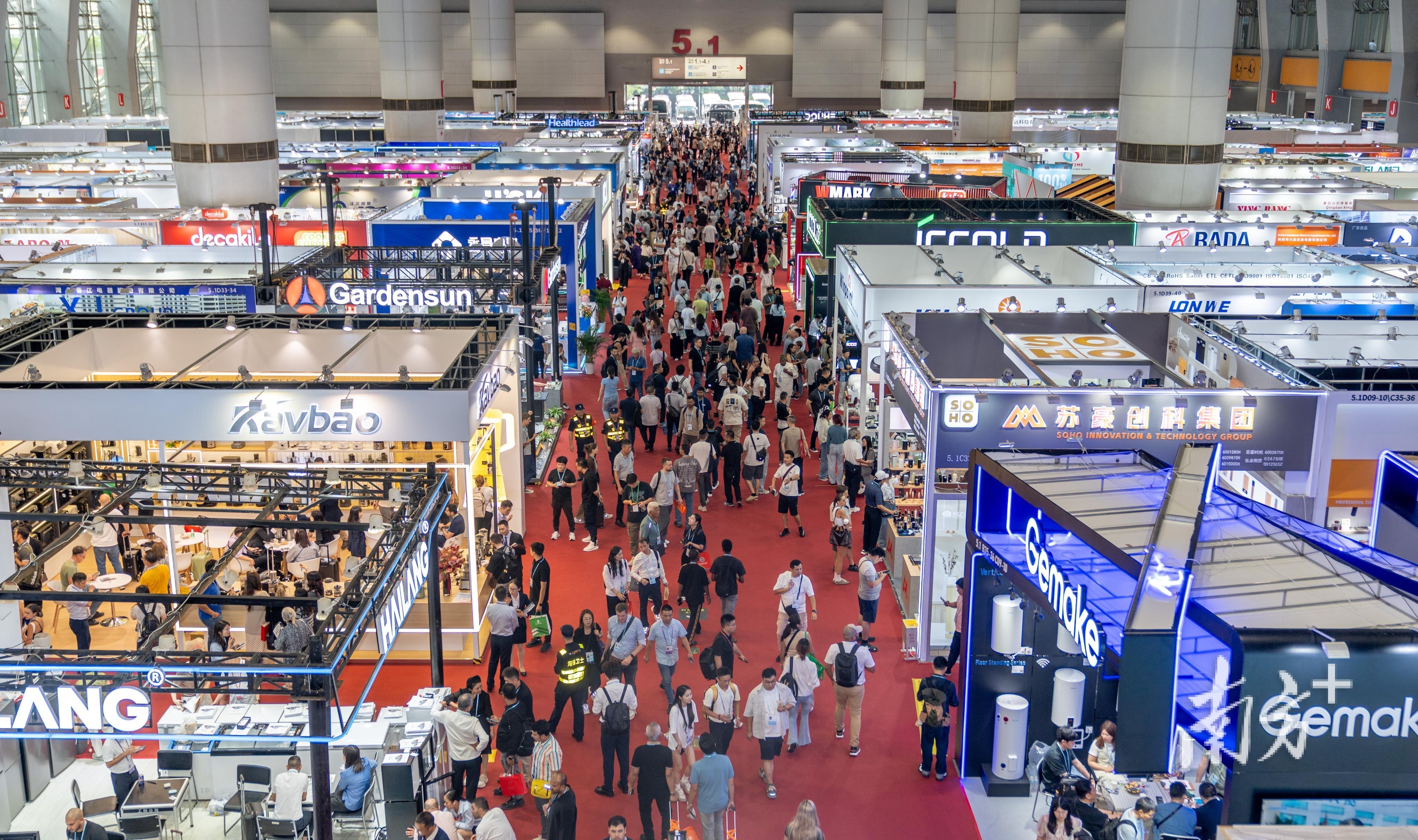

11月4日,第138届广交会圆满收官,共有来自223个国家和地区的超31万名境外采购商到会,再创历史新高。其中,共建“一带一路”国家采购商增长9.4%,占比近七成;现场意向出口成交256.5亿美元,保持增长势头,与共建“一带一路”国家出口成交占比超六成。

展馆之外,生产车间、地标景点、商圈餐厅……“生意桌”无处不在,中外合作的商机澎湃,友谊弥坚。

从展馆到工厂:

看到真实而立体的中国

“我想买30套‘房子’,还想去工厂看看。”广交会展馆里,印度采购商尼辛·谢蒂危找到了感兴趣的产品——来自广东云浮,以竹材打造的灯笼造型移动房屋。离开展馆,他的行程远未结束,即将前往各地工厂确认订单细节。

对于像谢蒂危这样经验丰富的采购商而言,有着“中国第一展”之称的广交会展出了460万件产品、超百万新品,但这还只是“冰山一角”,探厂才是检验企业实力的“试金石”。更远的探厂行程可北上至杭州、山东,接下来的中国之旅将是采购商做出采购决策的关键一环。

十多年来,随着对中国的了解不断加深,拉米罗从孤身一人的参展商已经变成了“团长”角色。广交会期间,他带着浩浩荡荡的客商团来到佛山松川机械设备有限公司。这回“团购”的目标是可用于奶酪、芝士产品生产线的智能包装设备。

这个智慧园区着实让人惊艳:“又刷新了我对广东制造业的印象!这家工厂的规模之大、整洁有序,令人惊喜。”拉米罗说。

明亮的橙色展厅布局,一台台现代化、智能化的包装设备,阿根廷客人们全然抛去了生意桌上的拘谨,一边仔细研究机械设备,一边追问各种细节问题。

马蒂亚斯·拉罗克对设备非常满意:“在阿根廷,有些竞争对手的产量比我们高。我们想要提升竞争力,因此来中国寻找更先进的生产设备。果然没让我失望!”他表示,所在的集团旗下8家工厂计划分批采购约40台机器,最快可能今年年底落实。

巴西采购商安德烈的背包上别着十多枚广交会徽章,这是他的参会“勋章”。今年他又组织了数百人的“超级采购团”。“我希望让他们亲身体会到,中国的工业化发展到了什么程度。广交会不仅能提供商品,还能汇聚一切资源,这里是做生意最好的起点。”

而对于像巴西采购商玛利亚·爱德华这样的“中国初体验者”来说,去工厂的意义远不止做生意。

“大开眼界!我学到了很多关于中国的知识,我认为中国值得全世界借鉴!”在广州汉威泰电器的工厂里,她第一次看到了机械臂精准焊接电路板、智能仓储系统自动分拣货物的场景,这种沉浸式的体验,让她看到了一个超越西方描摹的,真实而立体的中国。

从生意到生活:

全方位拥抱中华文化

1957年,第一届广交会在中苏友好大厦开幕,人声鼎沸、摩肩接踵。如今,琶洲的广交会展馆面积达155万平方米,展会内容也不断扩容。这届广交会,不仅是交易会、洽谈会,也是文化盛会——餐饮供应的菜式增至300种,国际口味更丰富,举办“广交会音乐美食节”,联动十五运会、推广粤菜,展演岭南非遗。

“在阿根廷,中国餐厅很常见,我们经常吃中餐谈生意。”卢卡诺・迪泰拉向记者展示了近乎标准的拿筷子姿势,笑着说。年近七旬,迪泰拉头发已花白,但他对所见一切皆好奇:“这个用中文怎么说?”“粤菜特色,炒河粉。”“噢!炒河粉,我又学到了一个新中文词汇。”

“来了中国,就要学中文”,这是许多海外客商自发的心声。

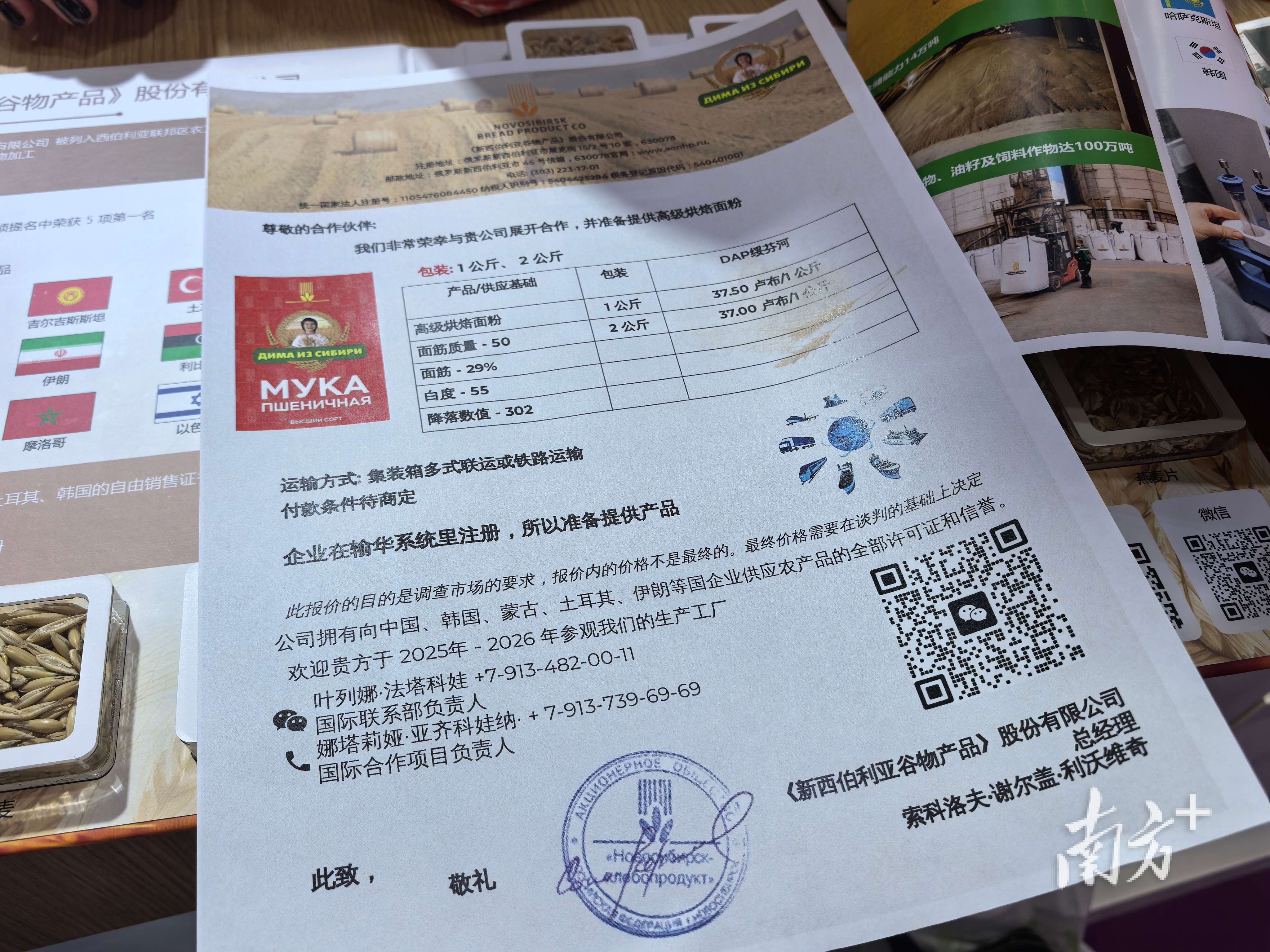

在进口展区,来自俄罗斯的新西伯利亚谷物产品股份有限公司第一次用上了中文宣传册,产品展示台不仅用中文标注了每款产品的名称,还在右下角“入乡随俗”地打上了负责人的微信二维码。

展馆里的社交礼仪,从交换名片、添加WhatsApp(一款国际通信软件),变成了添加微信好友;纪念品商店的付款方式,也从刷卡、数美元,变成了支付宝“扫一扫”“碰一碰”。

外商们在这里看到的,不只是中国制造,更是中华文化的生动展现,看到一个开放、包容、友善的中国。

参加过十多届广交会,厄瓜多尔采购商露西亚·苏格兰每年都买上一些有中国特色的广交会伴手礼。“我用中国元素装饰办公室,让大家知道我们和中国有着友好的合作关系。”

拉米罗感慨:“今年在展馆里随处能遇见阿根廷‘老乡’。”在他看来,这正是中国持续推进对外开放、加强与世界联系的必然结果。本届广交会首设离境退税服务点,推出一“码”逛展、一“键”导航等便利化措施,进一步提升国际友人的体验感。

第138届广交会虽已闭幕,中外合作的生意经还在延续。拉米罗期待,阿根廷的奶酪工厂用中国设备提高品质与效率,未来让更多高品质农业制品进入中国市场,“双赢合作的天平两端是共赴繁荣”。

采写:南方+记者 唐子湉 唐亚冰 魏钰

摄影:南方+记者 张令 钟志辉

订阅后可查看全文(剩余80%)