岭南水乡画派依托独特的地域风貌与醇厚的人文风情深度交融,持续为中国画坛、文化传承、社会美育注入源源不断的活力

文|刘晓兰(中央美术学院副教授)

岭南水乡画派在当代中国画坛中以其独特的地域性和乡土人文性脱颖而出,展现了岭南地区丰富的自然景观和人文精神。该画派不仅是对传统中国绘画风格的继承与发展,也是融合西方绘画技法的创新和时代反思,更是对岭南地域文化变迁的反映与艺术表达。

地域特色是岭南水乡画派的创作基础

岭南地区独特的地理环境和气候条件孕育了丰富的自然资源和独特的生态系统,为画派提供了天然的底色。画家们通过生动表现水乡的山水、植被等元素,展现了岭南水乡的自然之美。以画作《昇平春秋》为例,从画面徐徐展开的景致中,我们得以窥探其深邃意蕴。远景处,山峦起伏连绵,薄霭轻笼,恰似岭南丘陵在暖湿氤氲中常现的朦胧诗意,这是自然赋予这片土地的静谧与悠远。值得注意的是,画面中的昇平村水网交织,阡陌纵横,居民建筑荟萃,引人遥思历史的沧桑变迁,于岁月长河中探寻地域文化的根源。近景端详,澄澈溪流潺潺而歌,古树佳木林立,溪边蕉叶舒展自如,随风翩跹,似在诉说着水乡生活的悠然闲适,每一道纹理、每一次摇曳,皆彰显着生命的蓬勃力量。它们不仅是自然的具象描摹,更是岭南水乡人世代与自然和谐共生的生动注脚。

画家们巧妙地捕捉水乡的山水、植被等每一处细节,把自然之美从现实搬至画布,让观者仿若身临其境。这些细腻的描绘不仅反映了画家对自然的敏锐观察,也体现了他们对水乡文化的深刻理解。值得一提的是,画派坚持以本土为源,吸纳多元养分,形成了“自下而上”的艺术创作理念,打破了单一创作模式的禁锢,证明了地域乡土题材在艺术升华后可登大雅之堂,唤起美术界对民间文化富矿的重新挖掘。

乡土人文是岭南水乡画派的情感依托

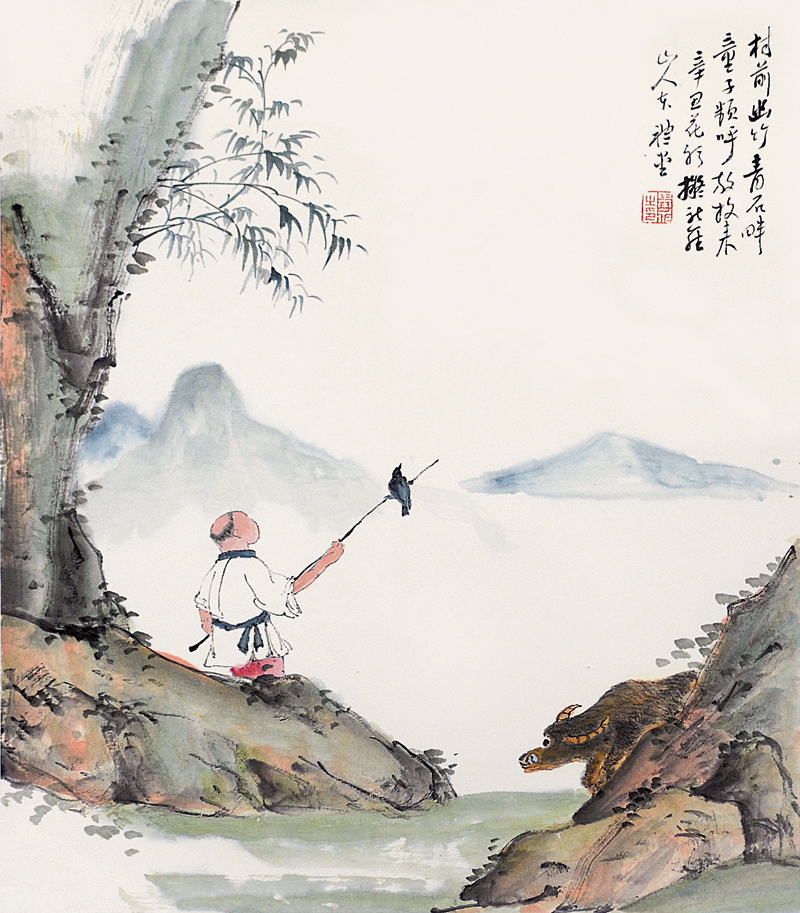

画中的岭南水乡不是静态的自然标本,而是动态立体有生机的鲜活场景。劳作的渔夫、浣纱的村妇、嬉戏的孩童,他们的日常百态被定格于宣纸之上;端午竞渡的龙舟、婚丧嫁娶的民俗仪仗、社戏喧闹的台前幕后,这些传统习俗承载着几代人的记忆,如今跃然画上。画家们通过对岭南人民日常生活和民俗活动的描绘,展现了这一地区独特的文化传统和人文精神,反映了岭南人民对优秀传统文化的热爱与传承。乡土连接着岭南的过去、现在和未来。

画作《苍生》以岭南城市街道为画布,勾勒出一幅忙碌与烟火气交织的尘世万象图。看似平凡的市井画面,却蕴含着深刻的乡土人文内涵。它不仅是对城市生活场景的简单记录,更是对岭南人民勤劳奋进精神的生动展现。马路上的行人或匆匆赶路,或悠闲地闲聊,每个身影都渗透着岭南人乐观怡然的生活态度。与此同时,街边摊位与商铺所营造出的烟火气息,是连接人与人、人与城市的情感纽带。这种情感如同岭南大地的土壤,滋养着城市的灵魂,让漂泊在外的游子无论身处何方,都能凭借这熟悉的烟火气找到心灵的归属感。此外,《柳堤风》《大地恩情》《蚕房春夜》等画作中都蕴含着岭南人民用勤劳双手创造美好生活的智慧,也传递出他们与自然和谐共生、相互依存,与时代同频发展向前的哲学理念。画家以艺术为媒介,深挖乡土内核,让乡愁、邻里情、对传统的敬畏在现代社会寻得栖息之所,使观者仿若能闻乡音、感乡情,实现心灵的归根。

向美而行是岭南水乡画派的内在追求

画派创作始终遵从美的法则和术的规范,以小见大,从身边事到内在情,使观者仿若身临其境,感知山水自然的质朴之美和烟火生活的真切之美。该画派的创作者主要来源于乡土群众,在50多年的发展历程中孕育出四代“民间”画家,他们从生活中来,又回归到生活创作,于生活中发现美,又将美回馈于社会生活。画派于虚实之间,连接传统与现代,在平面空间中造穿越之境,打破高雅艺术与大众生活的隔阂,用地域乡土的共同记忆唤醒人们的审美自觉。以画作《大湾明珠》为例,它展现了现代都市的崛起,同时巧妙地以岭南的植物点缀,为都市之境增添了灵动的生气,为冷峻的城市注入了热情与活力,展现出岭南文化既传统又开放的特质。观者在欣赏画作中,得以深化对本土发展和文化的认同,唤醒民众守护乡土生态的自觉,在潜移默化间提升审美素养。美不再高冷,而是贴近生活,赋能具有地域特色、人文温度的社会美育生态。岭南水乡画派生动诠释了艺术的核心价值在于美育,而美育的功能绝非仅仅局限于被动记录时代的浮光掠影,更肩负着主动引领时代审美风尚的重任。

岭南水乡画派依托独特的地域风貌与醇厚的人文风情深度交融,绽放出夺目光芒。一方面,画家们扎根乡土,将岭南的山水、民俗等元素精妙融合,大胆革新创作手法,展现出别具一格的艺术风格,实现了艺术创新的突破;另一方面,他们心怀社会担当,用画作传递本土文化的魅力,让更多人了解岭南、爱上岭南。凭借这份坚守,画派稳健地书写着属于自己的辉煌篇章,持续为中国画坛、文化传承、社会美育注入源源不断的活力,激励后来者扎根本土、潜心创作,以艺术滋养人心,共创艺术盛景。

【本文责编】张蓓蕾

【频道来源】南方+客户端理论频道

订阅后可查看全文(剩余80%)