文 | 吴三川

十五运会,有什么不一样?

你可能会第一时间想到“三地联合承办”。毕竟,这是十五运会区别于历届全运会的最大特点,也是全运会首次走进港澳。

事实上,随着全运会的火热进行,这一“最大特点”正在不断具象化。从感官上来看,十五运会也是一次“美的历程”,“湾区美学”处处可见。

![]() 01:12

01:12

![]()

![]()

名场面来了!1分钟回顾十五运开幕式精彩瞬间

在《美的历程》一书中,美学大家李泽厚指出:“审美既是感性的,却又积淀着理性的历史。它是自然的,却积淀着社会的成果。”

“湾区美学”也是如此,它从来不是阳春白雪的抽象概念,而是立足于地缘相近、人文相亲的粤港澳大湾区,带着鲜明的地域底色,独特的海洋“胎记”。

(一)

“湾区美学”,美在其多元性。

大湾区同属岭南文化圈,岭南文化作为中华文明的重要一脉,经本土文化与中原文化、海外文化的不断交融和碰撞,形成了要素齐全、结构完整、层次丰富的文化体系。

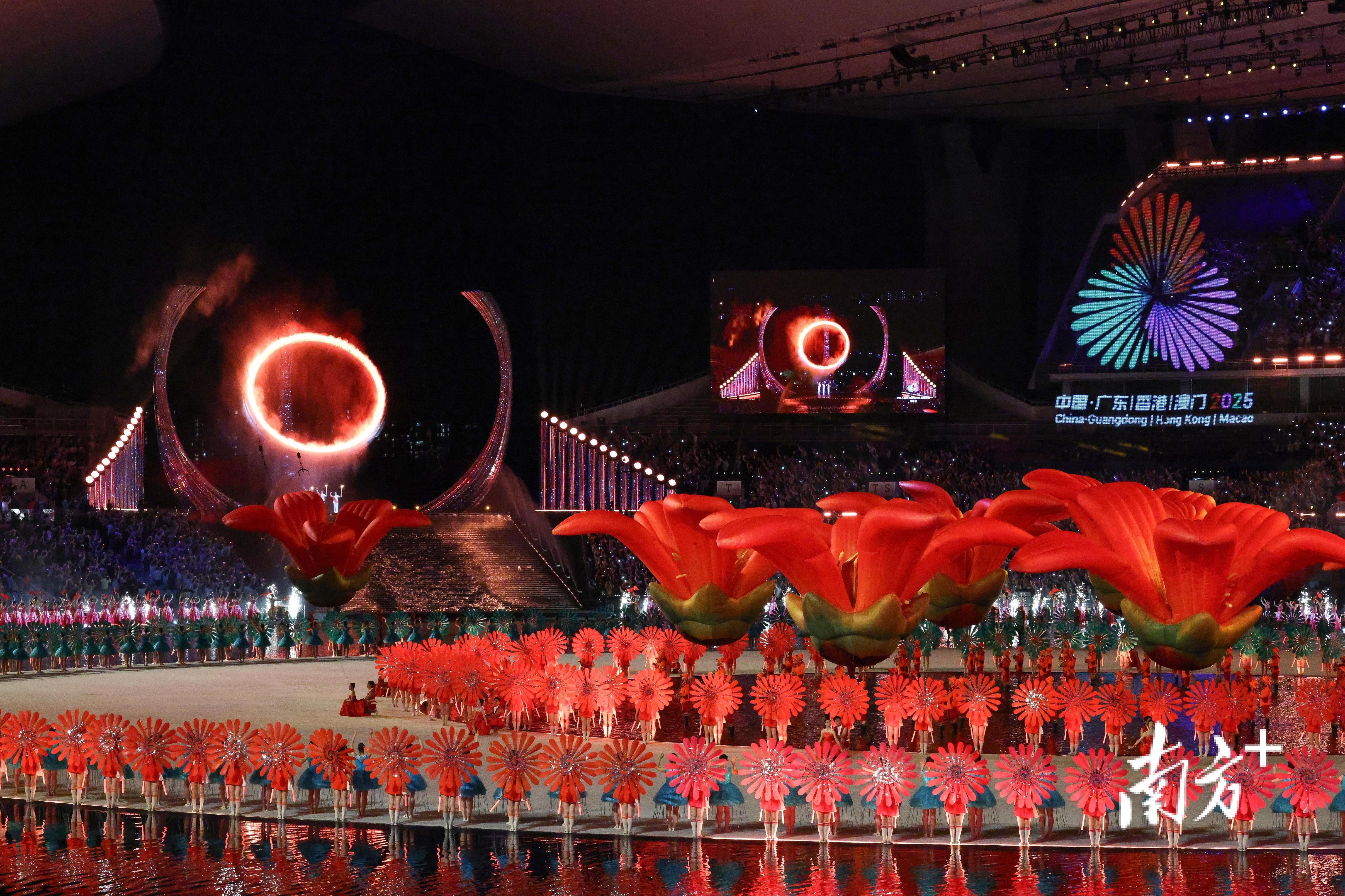

而不久前的开幕式,正是一次浓墨重彩的集中展示。从刻进基因、融入生活的岭南非遗,到首首都是“回忆杀”的粤语金曲,再到从容应对“压力测试”的硬核科技……

当开幕式的灯光聚焦于此,作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,大湾区齐心协力,充分发挥各自优势,拿出“厚实家底”,带来了令人惊艳的视觉大观。

这种多元性绝非简单的“拼盘”。开幕式艺术总监陈维亚就曾表示,全运会开幕式难度堪比奥运会、亚运会,虽然多数都是岭南文化,但如何有机地统合在一块,有大量的工作要做。

某种意义上,这种美学上的高度自觉,也与网友的高度评价形成了呼应。

(二)

“湾区美学”,美在其共生性。

人们常以“同根同源”来形容大湾区,这种与生俱来的特质,在美学上如何回应?答案或许在于和鸣共生。比如在文化符号上,无论是十五运会会徽的“同心礼花”,中华白海豚头顶的三色水柱,都是其中的经典一笔。

在空间场域上,开幕式匠心独运地采用了“同心圆”和“水舞台”,通过巧妙的设计语言,营造出动静相宜、虚实相生、刚柔并济、张弛有道的意境,意象表现达到极致,审美张力拉满。其强烈的社会反响,不也印证了另一种意义的“共生性”?

由此,笔者想到两个月前的大湾区文化艺术节。这是共建人文湾区的重要举措,在多个场合中,各路嘉宾提及的一大高频词当数“共生”。

在十五运会的舞台中,广东的历史底蕴和创新活力、香港的国际化、澳门的多元性,也正在用各种或宏或微、或隐或显的方式,被重新发现、反复感知。

(三)

“湾区美学”,美在其日常性。

日常,是一种生活的哲学。木棉花、芭蕉叶、鳌鱼头……开幕式上这些岭南元素,自带浓郁生活气息,也毫不失其深刻寓意;家喻户晓的“南国红豆”——粤剧,发源于日常生活,扎根于茶楼、公园等市井空间,尽显大湾区式“松弛感”。

经过扮演者活泼亲民的“萌力”加持,网友饶有趣味的“花式整活”,吉祥物“喜洋洋”“乐融融”火出圈,引发全国网友纷纷求购,正应了设计师刘平云所提倡的,设计要“与民同乐”,通过共情实现共鸣。

日常,是一种务实的智慧。比如,在建筑领域,开平碉楼的“燕子窝”、西关大屋的“三重门”、岭南传统民居“镬耳屋”,都是当地顺应自然、兼顾审美与实用的典型例证。

值得一提的是,改造升级后的广东奥体中心体育场,也将这一点发挥得淋漓尽致:采用双飘带屋顶设计,首次打破国内体育场的圆形传统,形成腾飞之势,凸显“活力大湾区”的氛围感,还赋予了场馆顶棚更多功能性。

(四)

“湾区美学”,美在其现代性。

突出的先锋性和适应性,是大湾区的艺术特质之一。比如,早在20世纪初,岭南画派崛起之际,就以“折衷中西、融汇古今”的理念独树一帜。这种内在气质不仅一脉相承,还在新的时代使命下不断发扬光大。

开幕式上英歌舞、醒狮、咏春拳等元素,近年来经过创新性的现代表达,成功“出圈又出海”。或许正是这种“面向世界”的底蕴,让网友产生了“堪比奥运会”的观感。

没有一种美学是孤立的。

“湾区美学”之所以成为一种颇有潜力的文化力量,同样离不开越发紧密的产业共振,现代化建设的火热实践。

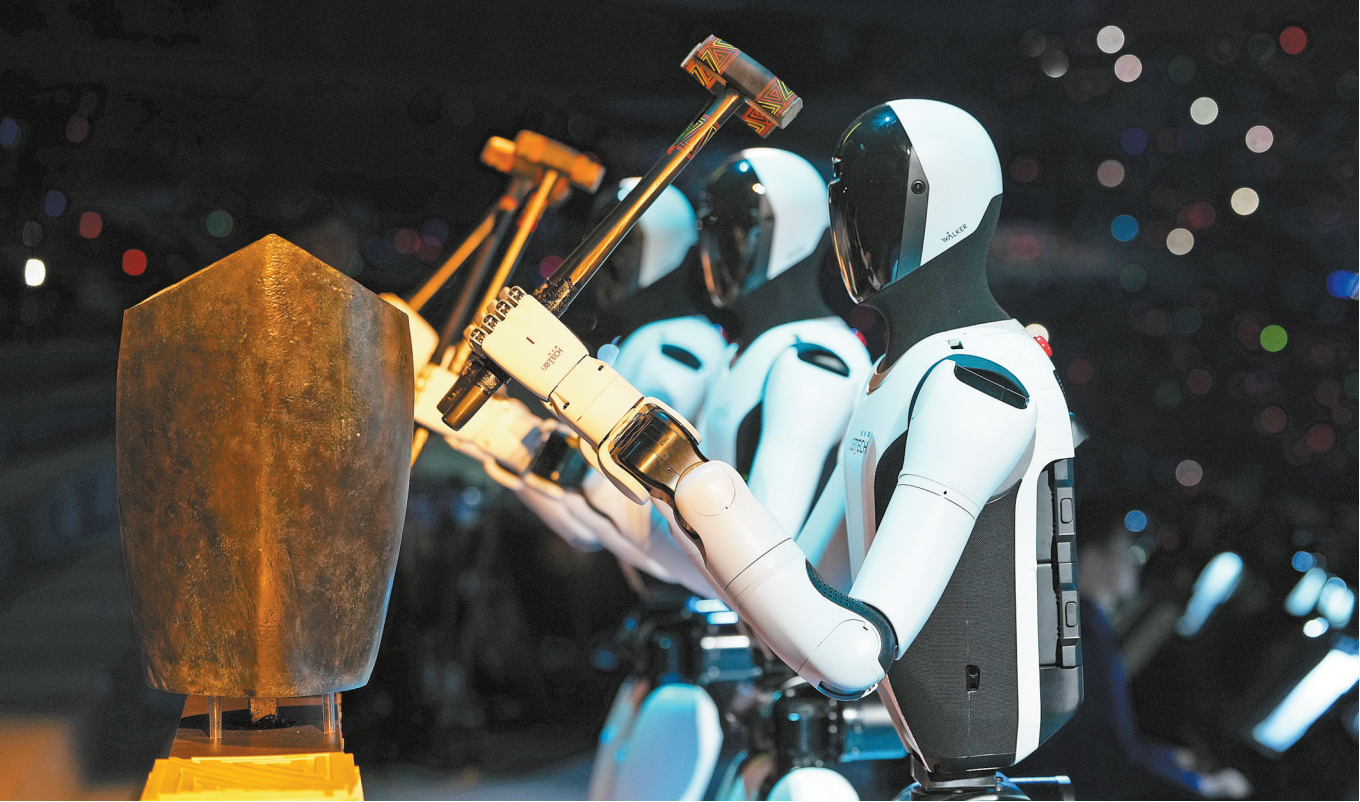

当硕大醒目的“木棉花”在空中舒展,当人形机器人奏响千年青铜句鑃,当岭南建筑的常客鳌鱼翩然遨游,让“大鱼海棠”在此刻具象化……

这是科技、文化、艺术深度融合迸发出的魅力火花,是来自大湾区的极致浪漫,是“老祖宗严选”的最好转译,也是华夏儿女共享的同一荣光。

无怪乎,国际奥委会现任主席考文垂和终身名誉主席巴赫回应观看开幕式的感受时,都用了同一个形容词——“震撼”。

赓续同源文脉,借力盛会契机,面向未来生长,一个活力四射的人文湾区,必将书写更多新的“美学范式”,与时代交相辉映。

订阅后可查看全文(剩余80%)