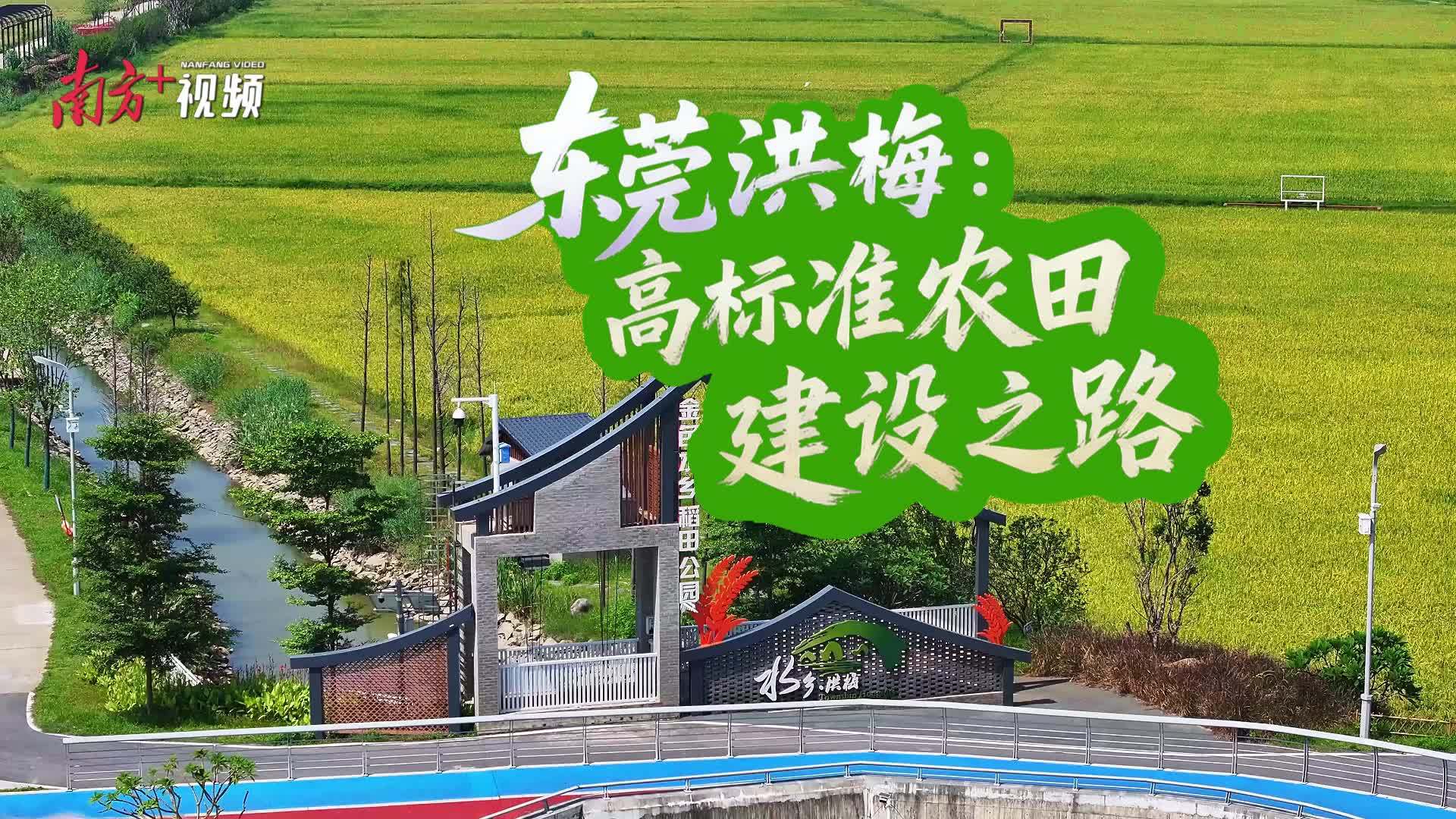

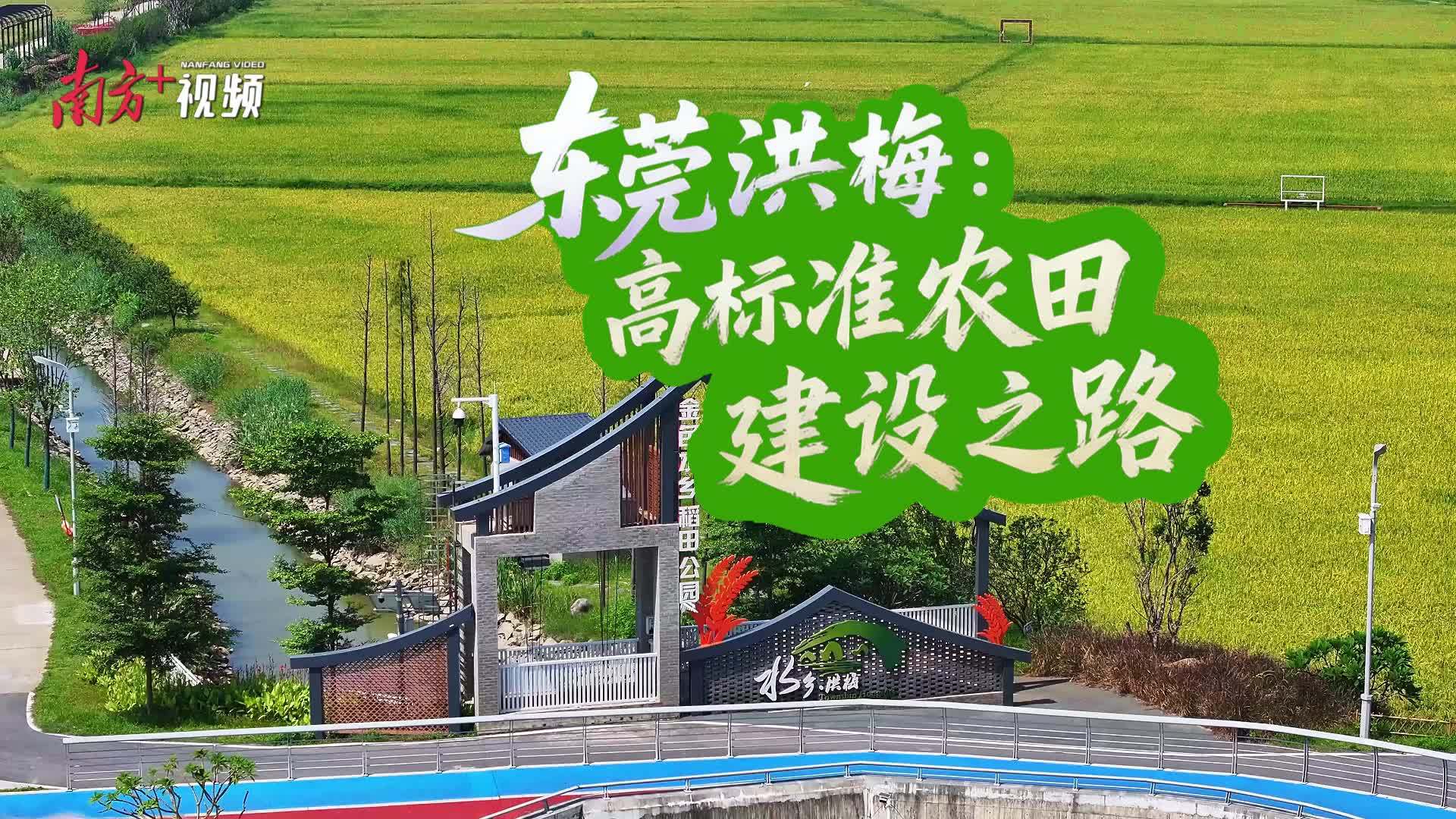

东莞洪梅:良田绘“丰”景,走出新“稻”路

东莞市洪梅镇洪屋涡东江水道岸边,金色水乡稻田公园里,十里碧道环绕着连片的千亩稻田,穗深城际列车从田畔呼啸而过,与远处的现代化厂房相映成趣。很难想象,这片如今让游客驻足、村民自豪的“网红打卡地”,曾是耕地破碎、窝棚遍地的荒芜之地。

从“零散田”到“连片田”,从“瘦地”到“良田”,近年来,洪梅镇以高标准农田建设为抓手,走出了一条耕地保护与乡村振兴协同推进的特色之路。

综合管理+科技赋能,让“瘦地”变“高产田”

“以前这里荒田荒地杂草丛生,有些村民种菜,有些搭棚养鸡,还有的种起了草皮,又脏又乱。”提及稻田公园的过去,洪屋涡村村民记忆犹新。

改造前乱象

2021年,洪梅镇以“全域规划、整体设计、综合治理”为思路,对全镇各类资源要素进行调查摸底,全域土地综合整治,统筹谋划“一张图”,精准划定耕地集聚区10290亩,金色水乡稻田项目应运而生,占地约3118亩,计划分四期开发建设。

如今,站在稻田公园的观景台上远眺,连片的稻田如金色地毯铺展开来,曾经的“碎片化”耕地,已变成一幅壮阔的田园画卷。

改造后美景

“小田变大田,粮田变良田”,其背后的综合管理发挥了大作用。洪梅镇采取镇、村联动的方式统租农户土地,交由镇属公司统一规划种植,镇属公司通过引进种植大户、村民组建种植合作社等方式进行水稻种植,实现耕地连片聚集保护。

改造后

“以前村民种地‘靠天吃饭’,春耕秋耕撒把种子就不管了,能收多少算多少。”洪梅镇农林水务局副局长陈炯禧介绍,高标准农田建设不仅要实现土地连片,更要通过科技赋能提升产能。现在的金色水乡稻田里,无人机低空遥感精准变量施肥、智能灌溉系统、自动化收割机等现代化设备成为“新农具”,传统农业正加速向智慧农业转型。

“今年秋收,不到两天时间就完成千亩农田的收割工作,现在秋耕也很快就要完成了。”记者在稻田里看到,一架无人机腾空而起,按照预设航线在稻田插秧。“无人插秧机搭载智能化数据分析定位系统,能精准控制行距和苗距,作业误差仅在2.5厘米内,大大提高了插秧的质量和效率。”莫志康是东莞市晴丰农业种植专业合作社的负责人,他介绍,“一台无人插秧机一天的作业面积可达30-50亩,省时省力又省心。今后我们还打算扩大无人插秧机的使用规模,进一步提升种植效益。”

综合管理+科技赋能,给农田带来了实实在在的产量提升。数据显示,2023年洪梅镇粮食产量达1197.5吨,同比增长201%;2024年产量1474吨,实现面积产量“六连增”。“2024年我们晚造种植的示范地块,以实测亩产581.73公斤的成绩,荣获全市一等奖。”莫志康说。

人居环境改善,美景有了好“钱景”

现在的洪梅高标准农田,早已超越了传统农业生产的范畴,成为集生态、休闲、研学、文旅于一体的复合型空间。

洪屋涡村村民谭女士见证着稻田的变化,“现在稻田很漂亮,成了‘遛娃圣地’,周末也有朋友来洪梅玩了,可以露营、放风筝,非常好。”“自驾游圈友介绍我们来的,来到这里发现环境确实很不错,空气也很清新,还有遛弯的碧道,管理人员也很友善,很不错。”来自黑龙江的自驾游爱好者孔先生说道。

近年来,洪梅镇充分挖掘稻田的生态和文化价值,定期举办稻田丰收节、农耕文化节、插秧比赛、亲子秋游等活动,将稻田研学、亲子农事、村民市集、电商直播等形式有机融合。2024年东莞庆祝中国农民丰收节活动在此举办,吸引了众多市民参与,累计接待游客超3万人次。不仅如此,美丽的田园风光还催生了夜间经济,公园周边绿道变身“美食街”“小夜市”,直接、间接带动更多就业岗位。

红色资源的融入,更让稻田公园增添了独特的文化底蕴。洪梅镇结合莫萃华故居、洪梅党史陈列馆等特色文化资源,打造了一条串联3个红色节点的景观旅游路线,推动“红色旅游+休闲农业+观光体验”深度融合。

高标准农田建设不仅提升了农田基础设施条件,促进了农业产业发展,改善了农村人居环境,更让乡村振兴起来。项目建设累计带动2000多人次就业,村民既能获得土地租金,还能通过参与农田管理、旅游服务等实现增收。“以前种地收入不稳定,现在不仅有租金拿,在合作社干活每个月还有工资,日子越过越好。”村民陈伯笑着说。

未来,洪梅镇将积极引导社会资金投入金色水乡稻田公园建设,增设多重趣味体验路线,把农业生产的生态优势转化为洪梅高质量发展优势,努力打造成为全市乃至全省农田建设的典型,逐渐探索走出一条适用于珠三角等土地高强度开发城镇的乡村振兴发展新路。

采写:南方+记者 薛屏 马新杰 施美

视频:邓浩

通讯员 廖凌娜

订阅后可查看全文(剩余80%)