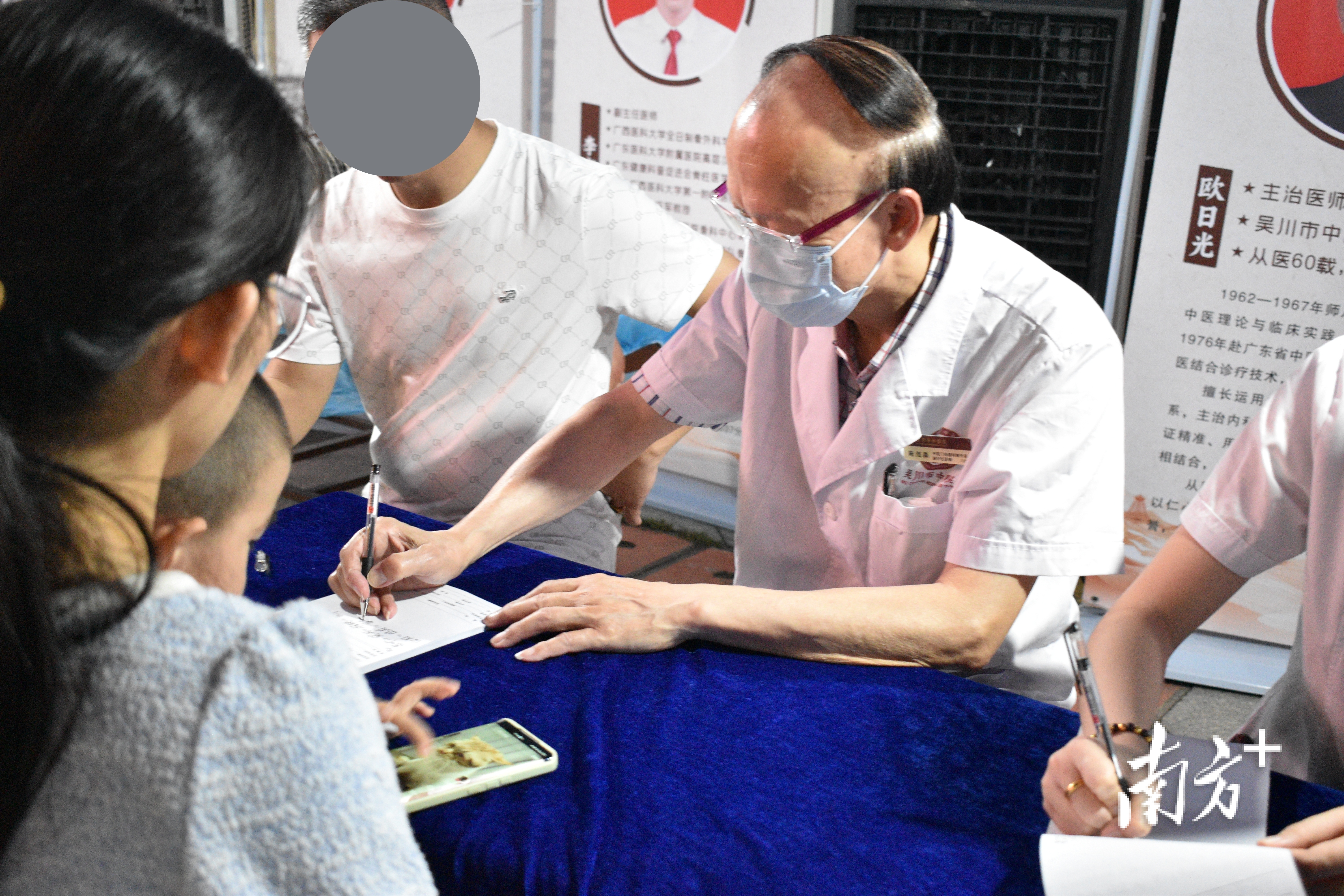

清晨的吴川市中医院中医门诊室,71岁的陈茂森医师正凝神为患者诊脉。他指尖轻搭腕间,目光专注于患者神色,时而俯身询问症状细节,时而在处方笺上工整书写。从医53载,这样的场景早已融入他的生命。在第八个中国医师节来临之际,这位将毕生心血奉献给中医事业的老医师,用精湛医术与赤诚仁心,诠释着“大医精诚”的真谛。

半世纪坚守:把患者放在心上

1971年,陈茂森怀揣着对医学的敬畏之心与“见彼苦恼,若己有之”的信念,踏上了行医之路。半个多世纪以来,他始终扎根临床一线,诊室的灯光常常亮到深夜,候诊椅上总有来自各地的患者。“只要患者需要,我就多坐一会儿。”这句朴实的话,他践行了50余年。如今71岁的他,依然坚持每周坐诊,遇到行动不便的患者,总会主动协调优先就诊;面对远道而来的患者,常常利用午休时间加诊,从不让患者白跑一趟。

曾有位独居老人来就诊,听力不佳且不会用智能手机缴费,陈茂森不仅耐心写下详细的用药说明,还亲自带着老人到缴费处办完手续,又反复叮嘱药房药师注意用药剂量。这样的暖心小事,在他53年的从医路上早已成为常态。他常对年轻医师说:“患者找我们看病,是把健康甚至生命交托给我们,这份信任重过千金,不能辜负。”

作为吴川市中医院名中医副主任中医师,陈茂森的学术成就享誉业界。他是中国中医药信息学会新技术分会专家委员会特邀专家、中国特效医术研究会委员,还担任《中国全科医学杂志社》特约编辑。从医以来发表学术论文30余篇,15次斩获国内国际优秀论文奖与科技成果奖,参与编著6部医学著作,但他总说:“论文奖项再多,不如患者康复后的笑容珍贵。”

暖心守护:锦旗背后的医患深情

陈茂森的诊室墙上,挂满了患者送来的锦旗,每一面背后都藏着一段他用真心温暖患者的故事。

2025年3月,山东游客王先生在鼎龙湾旅游时突发口眼歪斜、头晕手颤,疑似“中风”。陌生环境里的紧急病情让他手足无措,辗转找到陈茂森时已是傍晚。陈茂森立刻放下刚端起的晚饭接诊,结合脑CT 检查确诊为中枢性面神经麻痹伴脑梗。考虑到王先生是外地游客,往返医院不便,他特意制定“中药 +针灸+穴位敷药”综合方案,既保证疗效又减少就诊次数。治疗期间,他每天打电话询问恢复情况,叮嘱饮食禁忌。仅3天,王先生症状明显好转;7天后,口眼歪斜完全矫正。离院时,王先生送来锦旗,激动地说:“在异乡生病本是绝望,是您让我感受到了家人般的温暖。”

52岁的潘先生被双肺结节困扰三年,胸闷气紧、咳嗽痰多让他苦不堪言,三次CT检查显示最大结节达 10mm,伴随肺气肿。2024年7月找到陈茂森时,他已因四处求医无果而身心俱疲。陈茂森一边细致诊查,一边轻声安慰:“病来如山倒,病去如抽丝,咱们慢慢调,我陪着你。”治疗中发现潘先生因焦虑失眠,他特意在处方中加入安神药材,还每周抽时间聊天疏导情绪。三个月后,潘先生症状全消,结节缩小至 4mm×3mm;再经一个月巩固治疗,CT显示结节与肺气肿均完全消失。“不仅治好了我的病,更暖了我的心。”潘先生送来的锦旗上,“仁心仁术”四个金字熠熠生辉。

薪火相传:让仁心在传承中延续

“中医不是慢郎中,关键在辨证精准、治法得当,更要懂得体谅患者疾苦。”这是陈茂森常对年轻医师说的话。他擅长将传统中医理论与现代诊疗技术结合,更注重把“医者仁心”的理念传递给后辈。

遇到经济困难的患者,他会主动推荐性价比高的药材,甚至自掏腰包垫付药费;看到患者情绪低落,总会先耐心倾听再开方,“有时候一句暖心话,比一味药还管用”。针对子宫肌瘤患者,他独创的“四联疗法”将口服、外敷等疗法结合,减少患者奔波;对于青少年近视,坚持用耳穴压贴、针灸按摩等绿色疗法,“孩子的健康比什么都重要”。

从医53载,陈茂森从未停止学习,更从未停下传承的脚步。他把毕生经验整理成笔记,毫无保留地分享给年轻医师,带教时总把“耐心、细心、爱心” 挂在嘴边:“做医生要常怀敬畏心,更要常怀同理心,患者的需求就是我们的追求。”

岁月在陈茂森的眼角刻下皱纹,却让他的医者初心愈发澄澈。53年从医路,他没有惊天动地的壮举,却用无数个暖心瞬间、无数次耐心守护,在患者心中种下信任的种子。在中国医师节这个特殊的日子,我们致敬这位用一生践行“大医精诚”的老医师,更致敬他身上那份“以生命守护生命,以仁心传承岐黄”的医者情怀。

南方+记者 麦思容

通讯员 陈浩铭

订阅后可查看全文(剩余80%)