变电站作为大家身边常见的市政公共设施,以往总是给人强烈的“邻避感”,功能单一、场地封闭、外观冰冷。广州市社区设计师积极探索从源头化解变电站邻避问题,转变群众对变电站设施“冰冷”“危险”的传统认识,提高市政公共设施功能兼容性,让公众乐享更多开放空间,向社会传递“设计让城市更美好”的共同价值观。

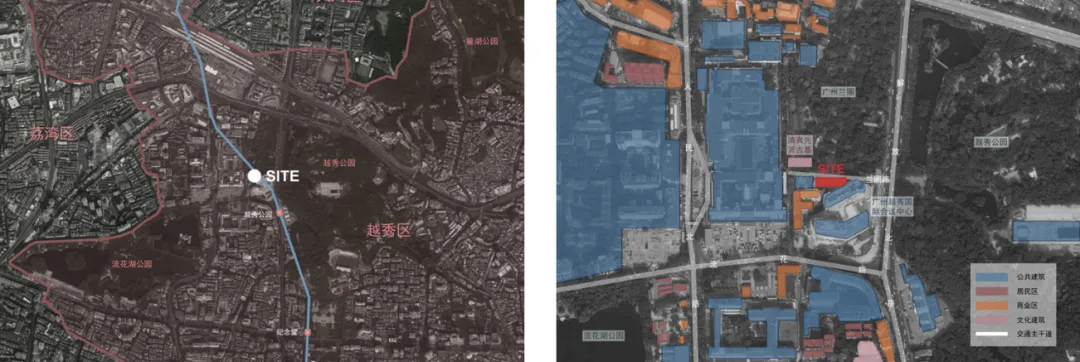

地块区位图

110千伏锦汉变电站位于广州市越秀区兰圃路南侧,毗邻地铁2号线越秀公园站,交通便利。地块位于市中心的核心地带,周边临近越秀国际会议中心、越秀公园、兰圃等重要文化设施。

项目邀请了矶崎新+胡倩工作室对110千伏锦汉变电站进行方案设计。设计团队综合考虑满足周边文保建筑限高条件、营造城市核心区所需的公建气质、打造市民公园旁的休闲空间这三个方面的条件,将变电站打造成城市的艺术景点和社区的活动地点。

城市艺术——感知电和生活的共体容器

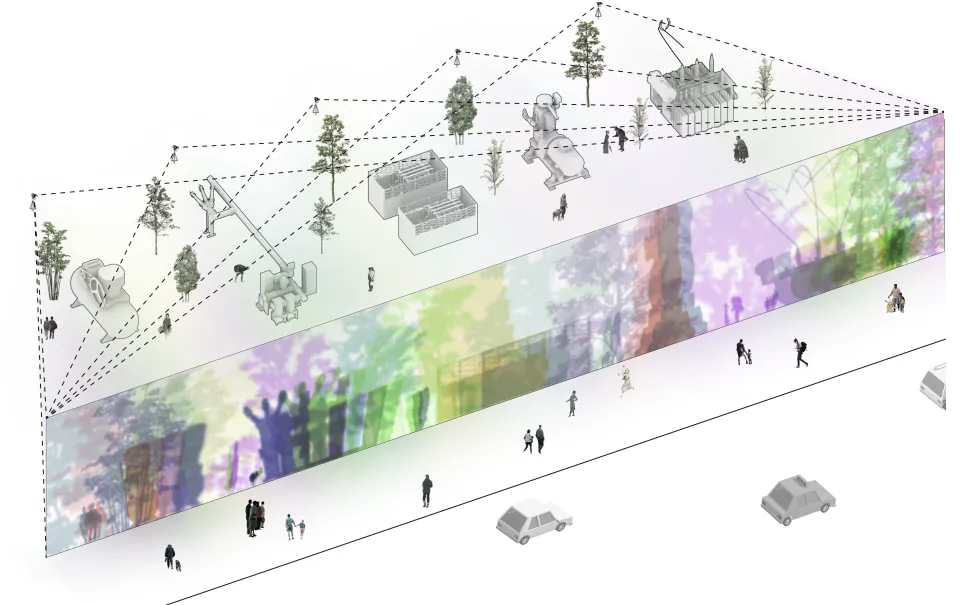

设计理念以打造城市艺术为目标,通过思考“机器、电、光和 ‘OBJECT’如何融合成为城市艺术”,设计团队以机器之影诠释电之形状,以光影的摇曳诠释电之能量,叠加日影、树影、人影,形成影之容器。

设计理念图

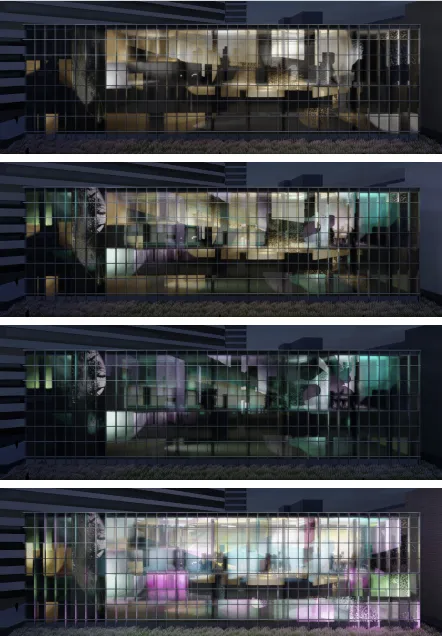

在白天,“随着日光光线变化形成影子的变化”“被日光照亮区域的变化”“树在自然风下的动态变化”三种不同的变化,实现日景状态下的光影动态变幻。在夜晚,“随着灯光焦距的变化,产生的影子大小深浅变化”“通过设定程序来控制的灯的摆动、颜色、开关等”“树影、人影的动态”三种不同的变化,实现夜景状态下的光影动态变幻。

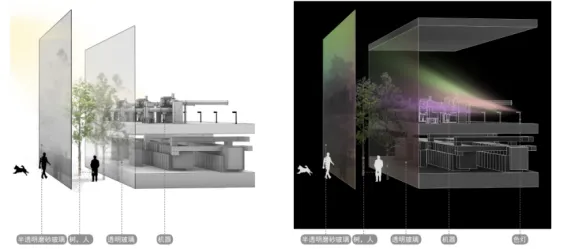

在布局上,设计方案在传统变电站的基础上,将建筑体块拉长,形成内庭院落。建筑地块临近文保建筑,利用高度限制形成构成主义关系的纯粹“器”之形体,以非“建筑”尺度介入城市空间,在地块上营造可感受光影变幻、生态共生的城市休闲空间。

日景和夜景下的光影变幻方式图解

光影幕布——可复制推广的照明设计

在照明设计上,针对幕墙的自然机械投影呈现,考虑可复制可推广的持续发展,选用经济耐用的工业化照明产品。大角度灯具位于受照物后方居中位置,使阴影投影到幕墙正中,奠定幕墙上主要的影子图案。小角度灯具位于灯具侧边,斜着照射受照物,作为幕墙画面的补充,提升整体画面的丰富性。通过多次模拟试验,调整对受照物表面的喷漆反射度,将受照物表面喷涂成深色,有效提升玻璃上阴影的清晰度,尤其是当受照面为黑色时效果最佳。

灯光的变化产生不同光影变幻

能量盒子——置于景观台地上的纯粹形体

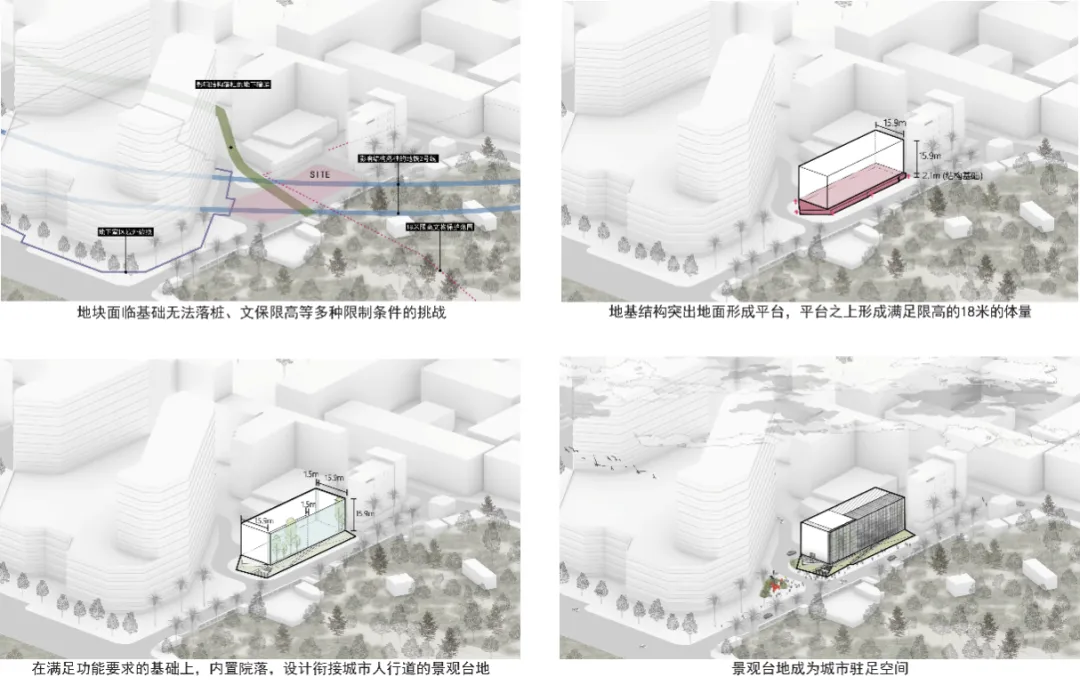

项目用地下方为运营中的广州地铁2号线和驷马涌暗渠,受规划、水务、文物、消防等各方面限制,地块基础无法落桩。经过多方论证,通过在基地上方建设2.1米高平台来转换结构,在平台之上形成满足限高的18M的建筑体量。

形体生成图解

设计团队以用地红线和场地道路为界,顺着场地边界起坡至结构转换平台,在平台四周形成绿坡,绿坡互相交叠重组,一个几何折面的台地景观便随之出现,巧妙解决了结构转换平台带来的建筑与场地的高差问题。结合台阶和坡道等元素,整个台地成为城市驻足空间,与透过玻璃幕墙的内庭院一起形成友好的城市界面。

建筑体量上,几何折面的台地上方承托的是一个纯粹的长方体建筑,远看好似城市雕塑般纯净简洁。设计理念将整个建筑喻为一个装满能量的盒子,在不断输出电能的同时,通过临街界面的玻璃幕墙,将能量以光影的形式展示给公众。日间单色灯光投射机器和植物的影子,与玻璃映射的城市环境和活动相互交织。夜间的展示灯光则更为丰富多彩,不同颜色灯光的叠加,充分展现出“电-光-影”的魅力。纯粹的形体置于景观台地之上似一个被托起的能量盒。

建筑立面上,采用白色清水混凝土实墙和半透明玻璃幕墙两种材料。北侧临街界面为全幕墙,南侧为实墙。东西两个立面,以白色混凝土实墙面与玻璃幕墙的竖向长方形拼接成一个正方形。东侧竖向长方形区域为景观天井,将植物融入机械环境中,选用半透明磨砂玻璃幕墙,既保证建筑内机器本身不可见,又从形象上削弱建筑对较为狭窄的兰圃路的压迫感。

社区设计师通过设计的力量拉近市政设施与市民的距离,让变电站“邻避”变为“邻利”,致力创造高品质的城市公共空间。

南方+记者 李鹏程

通讯员 穗规资宣

订阅后可查看全文(剩余80%)