1941年冬,香港沦陷,硝烟弥漫。

广东党组织和东江抗日游击队冒着重重危险,在各地群众密切配合下,历时半年多,将800多位深陷险境的文化人士、爱国民主人士和国际友人等奇迹般地转移到安全地带。这场“零被捕、零牺牲”的大营救,是“抗战以来最伟大的‘抢救’工作”,也是粤港澳三地人文相亲的生动注解。

为呈现这场

关乎中国文化火种存续的

伟大营救

南方日报推出跨版长卷

围绕广东画院组织创作的大型油画

《文脉薪传——香江大营救》

回首这段惊心动魄、可歌可泣的

抗战历史

1941年12月8日(当地时间12月7日清晨),日军偷袭珍珠港,太平洋战争爆发。短短几个小时后,日军悍然进攻香港。12月25日,香港全面沦陷,随后一大批滞留香港的文化人士、爱国民主人士和国际友人身陷囹圄。

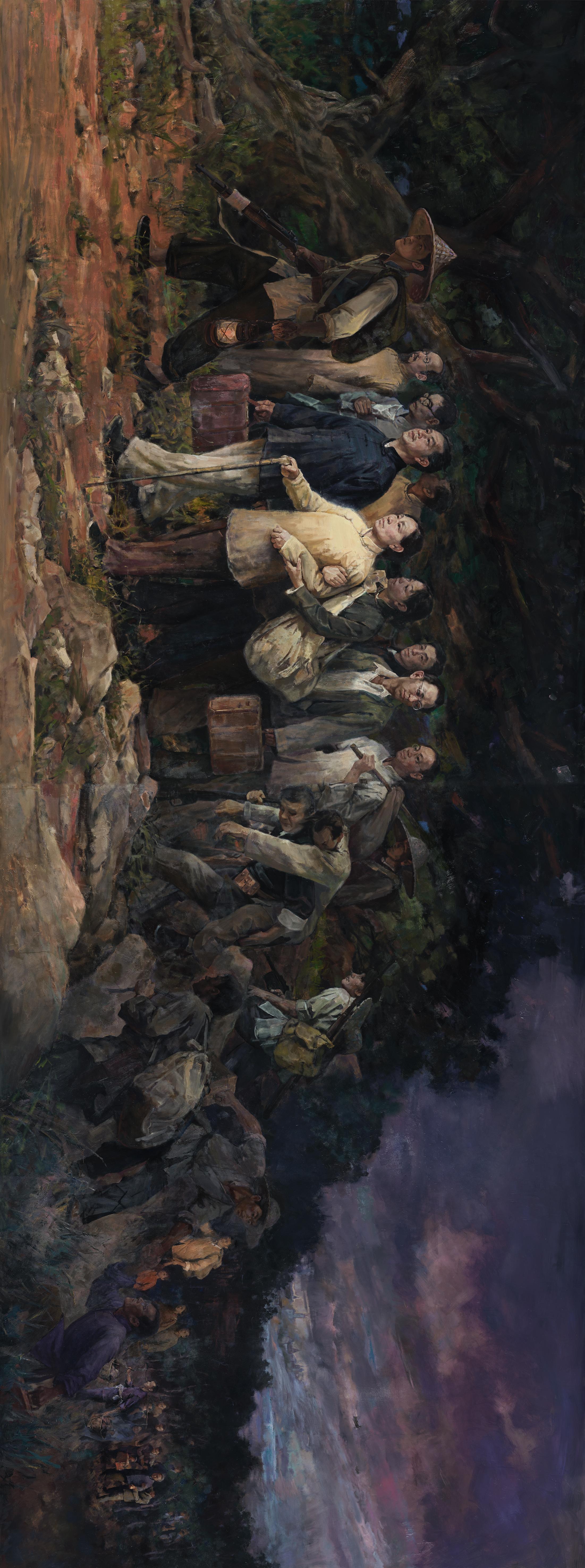

危急关头,中共中央南方局当机立断,一场规模庞大的秘密大营救在1942年元旦拉开序幕。经过多方努力,历时半年多,负责转移任务的东江抗日游击队共营救800多人,取得了“零被捕、零牺牲”的奇迹。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,广东画院组织创作了大型油画《文脉薪传——香江大营救》。作者:宣新明、叶献民、杨国强、陈少群。 广东画院供图

这幅油画的背后有哪些故事?

主创团队一一“话你知”

大型油画《文脉薪传——香江大营救》主创团队专访

肝胆相照 生死与共

香江大营救历史影像

太平洋战争爆发后,中共中央紧急指示八路军驻香港办事处和东江抗日游击队负责人,要求尽一切努力营救被困在香港的文化人士、爱国民主人士和国际友人。

这是人民军队的责任所系。

寻找营救对象、突破日伪封锁、安排分批撤退……回顾整个营救过程,东江抗日游击队部署周密,巧妙周旋,各方默契合作,过程跌宕起伏。

毗邻香港的深圳白石龙村,是被营救人士在内地游击区停留的第一站,如今这里建起了中国文化名人大营救纪念馆。

据馆长张紫歆介绍,当时无论男女老幼,大家都踊跃协助游击队,站岗放哨、搭建草寮,一些文化名人曾在此停留数月,白石龙村“小延安”的美誉就这样传开了。

这是人性光辉的充分展现。

“如果没有东江游击队的帮助,能否完全脱险是一个极大的疑问。”获救脱险的英军上校赖特(抗战胜利后曾重返香港,任香港大学副校长)在回忆大营救时感慨。

这次大营救除了救出滞留香港的文化人士、爱国民主人士,还营救了一批国际友人、国民党驻港人员、被日军俘虏的英军官兵以及多国侨民,不仅跨越了阶级、党派,还跨越了民族、国家,对巩固和发展抗日民族统一战线和国际反法西斯统一战线产生了深远的影响,赢得了国内外广泛赞誉。

正如已故著名剧作家夏衍所评价:“这是真正的肝胆相照,生死与共。”

这是抗战精神的生动诠释。

80多年后,烽烟已然远去,但这次大营救并没有隐入历史的尘埃,而是在抗战历史上留下了浓墨重彩的一笔,立起了一座精神丰碑。

在山河破碎、风雨如晦的年代,这片有着深厚红色基因的土地上,见证了先辈们天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。

他们勠力守护的“红色火种”,以星火燎原之势,燃遍大湾区,照耀全中国。

丹心碧血 文脉赓续

大营救何以称之为“伟大”?

因为不仅营救了文化名人,也抢救了文化火种。何香凝、柳亚子、茅盾、邹韬奋、夏衍、范长江、蔡楚生、司徒慧敏……翻看获救名单,堪称群星璀璨,几乎汇聚了当时中国文化界的“半壁江山”。他们在抗战期间及之后创作了大量不朽之作,成为新中国文学、艺术、新闻等领域的奠基人。以他们的名字命名的“茅盾文学奖”“夏衍电影文学剧本奖”“长江韬奋新闻奖”等,至今仍是文化界的崇高荣誉。

一支笔的力量,并不比一杆枪弱。

毛泽东在延安文艺座谈会上指出:“我们要战胜敌人,首先要依靠手里拿枪的军队。但是仅仅有这种军队是不够的,我们还要有文化的军队,这是团结自己、战胜敌人必不可少的一支军队。”

在营救过程中,一条文化战线悄然打通:在白石龙村隐蔽期间,文化名人为游击队员和村民授课;邹韬奋为《东江民报》题写报名、撰写社论,丁聪画了很多漫画,一些被营救的诗人、作家为副刊《民声》创作诗文,大大提高了办报质量和水平。

丹心碧血未曾改,文脉赓续谱新章。

文化是一条纽带,连接记忆和情感,串联时间和空间。从深港学子重走大营救路线,到各地联动举办主题展览,再到深圳、东莞、惠州、香港等地成立东江纵队历史纪念馆联盟……那些宝贵的精神遗产,那些共有的文化印记,正在串珠成链、以点带面,赋能“人文湾区”建设,成为最深厚的发展底色。

粤港情深 湾区同心

古有山河相连、同根同源,今有我中有你、你中有我。

与香江大营救相关的文物保护单位介绍

重走白石龙村,随着广深港高铁的开通,昔日的“小延安”已融入大湾区经济动脉;当初被敌寇层层封锁的地方,如今变得四通八达;军民协作铺设的“希望之路”,正被火热的大湾区建设注入现代内涵。

今日之大湾区,是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,基础设施“硬联通”加速推进,规则机制“软联通”成效显著,大湾区居民“心联通”不断提升。

历史的回响,与未来共振。

“红色文化不仅是历史的传承,更是新时代创新发展的动力。坚持‘两个结合’,是大湾区实践创新的动力源泉。”广东省人民政府文史研究馆文史研究院院长田丰说。

丹诚相许的红色血脉、从容不迫的战略定力、团结奉献的协作精神、敢闯敢试的创新基因、善作善成的群众智慧……虽然历史条件不同,但大湾区始终同心同德,人文相亲代代传承。

历史的长风穿岭而过,激荡大湾区的时代潮音。

在推进中国式现代化的进程中,不仅有风和日丽,也会有疾风骤雨甚至惊涛骇浪。大力弘扬伟大抗战精神,深入挖掘和传承红色文化,凝聚起现代化建设的磅礴力量,才能写好新时代大湾区故事,为人文相亲提供更多注解。

点击链接,浏览H5>>

监制:黄灿 郑阿湃 陈志

策划:罗彦军 杜宁

统筹:林旭娜 赵小星 丁建庭 周煦钊

文字:南方+记者 高维 丁建庭

版面责编:周煦钊 羊建溶

版面美编/制图/图表:张文越

视频剪辑:周鑫宇

校对:叶枫

(感谢中共广东省委党史研究室提供史料指导)

订阅后可查看全文(剩余80%)