近日,陕西省考古研究院在考古成果发布会上披露,该院在2022年西安发掘的董氏家族墓地中发现一座特殊墓葬,根据出土墓志,考古工作人员推断,墓主为唐朝首位岭南宰相张九龄之妻董韶容。

张九龄被誉为“岭南第一人”,作为唐朝岭南地区首位官至宰相的政治家、诗人,与其相关的文化遗产一直在广东备受关注。董韶容的墓葬像是一把钥匙,打开了重新认识张九龄的大门,有专家提出,其亡故“也应当对张九龄乃至他后期的诗歌作品影响不小”。

此次董韶容之墓被发现,与千里之外广东留存的诸多张九龄遗迹,有怎样隐秘的联系?能“破译”哪些与张九龄有关的历史信息?南方日报、南方+记者专访了韶关市博物馆馆长何露、广东省博物馆藏品管理部副研究馆员马啓亮。

夫妻两墓为何分隔粤陕两地?

张九龄的墓在广东韶关,为何妻子的坟墓却在西安?这是此次考古发现公众关注的问题。

韶关市博物馆馆长何露向南方+记者解释称,据史料记载,唐开元二十五年(737)四月廿日,张九龄被贬荆州,四月廿六日妻子意外病故。据他推测,张九龄贬谪荆州无法让董韶容跟随,其间还发生了废太子李瑛等事件,其妻下葬的时间、地点与规格,或许都受到复杂政治氛围的影响。

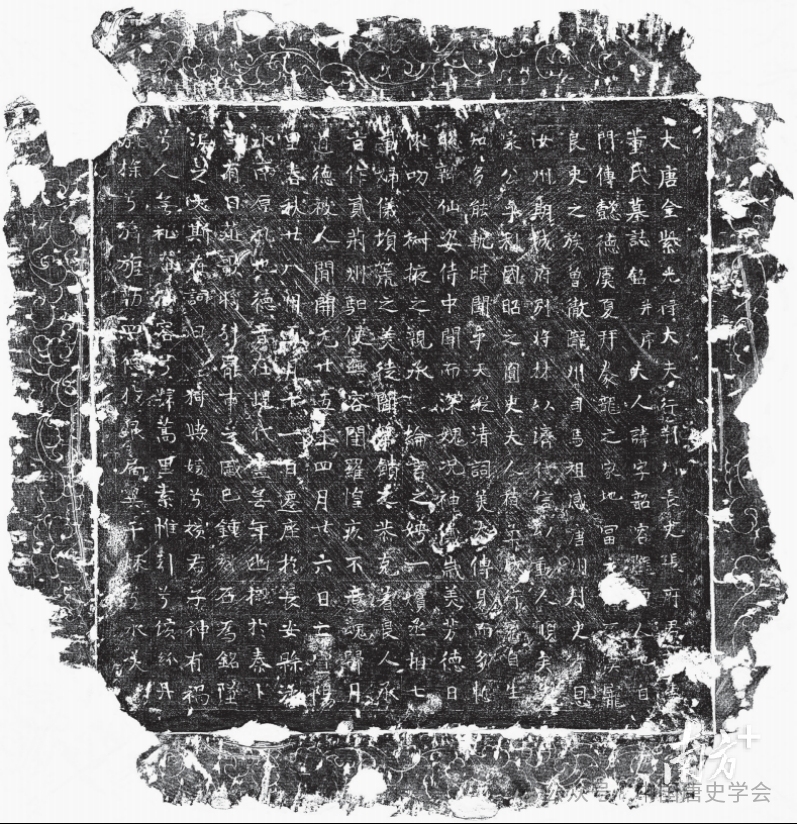

《董韶容墓志》

这一推断也与清华大学历史系助理研究员、博士后赵帅淇的分析不谋而合。墓葬出土有墓志,顶面阴刻篆书“大唐故董夫人墓志铭”,赵帅淇根据《董韶容墓志》分析认为,董韶容可能并非张九龄之正妻,而是曾为其侍妾。墓志所载“良人承旨,作贰荆州,驿使无容,闺罗惶疚”,赵帅淇推测认为,开元二十五年张九龄被贬出京时,作为贬官张九龄不被允许带上长安的侍妾同行,所以其墓志中才会有“驿使无容”之语。

他认为,或许正是这一次的离别打击,导致了董韶容的病故。在张九龄离京前后,两人之间的关系显得更加微妙。而何露认为,董韶容墓的发现,将为解读张九龄晚年诗作、还原开元后期张九龄在长安的生活轨迹,提供新的史料。

二人墓葬被发现相隔半个多世纪,早在董韶容墓在西安被发现半个多世纪前的1960年,张九龄墓在广东韶关北郊罗源洞山麓被发掘。

(戳视频,看专家解读粤博馆藏张九龄文物↑)

戳视频,看专家解读粤博馆藏张九龄文物↑

1958年冬,张九龄墓墓室在农业生产中露出。为做好文物保护工作,广东省文物管理委员会(广东省博物馆的前身)与华南师范学院历史系于1960年7月组织进行清理发掘。发掘工作结束后,墓内出土文物由发掘单位广东省博物馆进行妥善保管、保护及展示。

1978年,张九龄家族墓地被评为广东省文物保护单位。

张九龄墓中曾发现精美壁画

此次发掘的董韶容墓的墓葬形制虽较简单,出土器物也较少,但出土的金银平脱镜等级较高,表明了该墓的特殊性。对该墓出土器物、墓志及墓地墓位形态的研究,为探讨唐代开元年间的墓葬制度及女性社会生活等问题提供了重要资料。

董韶容墓出土的金银平脱镜。陕西省考古研究院供图

而千里之外的张九龄墓,当年被发现时是何种情形?

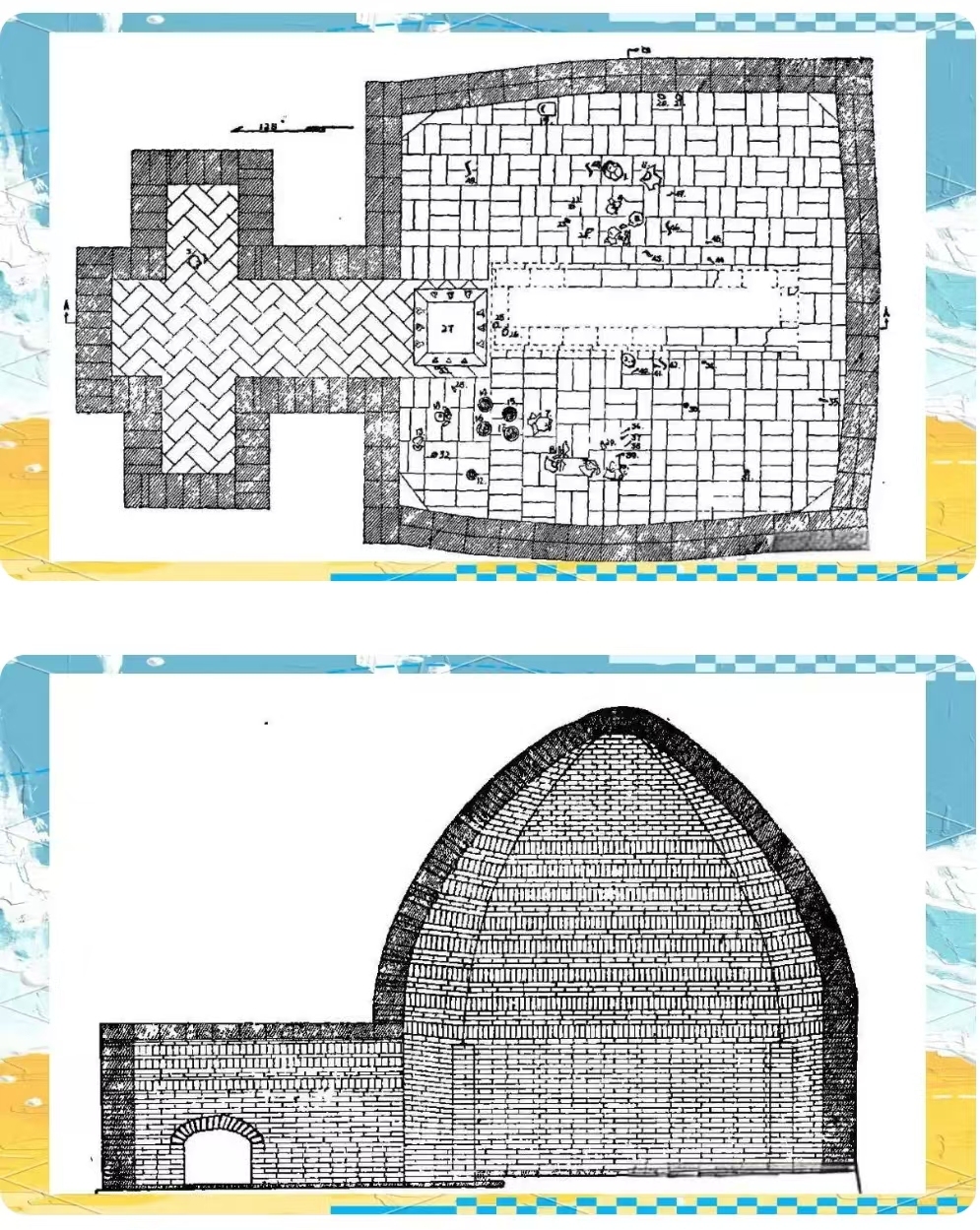

何露介绍说,张九龄墓全长8米,高5.35米,四面攒尖顶式墓顶,墓内设棺床,还发现有用墨彩、朱红和绿彩勾画的仕女蟠图、青龙祥云图壁画,是广东地区罕见的高等级唐墓,与张九龄的官位相关。

有趣的是,张九龄墓是一座典型的关中形式与南方形式相结合的壁画墓。弧方形穹隆顶墓室是关中形制,而甬道中的耳室和棺床设于墓室中央以及壁画布局均为南方式样。

张九龄墓墓形

张九龄墓

张九龄墓葬整体呈南北向,为砖石结构,平面呈“古”字形,由甬道、东西耳室和墓室三部分构成。弧方形穹隆顶。墓室四壁作壁画,甬道东壁存有侍女蟠桃图,墓室东壁存有青龙图。随葬出土器物三十三件,有陶罐、陶盆、陶砚、玉佩饰、铜镜以及墓志铭等。

青釉碗 韶关张九龄墓出土

专家称,墓中比较重要的是墓内彩绘壁画和墓志,墓志书法流畅美观,可惜的是其壁画除少数可辨外,其余都漫灭不清。

“自宋代以来,张九龄墓曾经过历代不同程度的‘修葺’和盗掘。”马啓亮说,墓内发掘出土器物的质地和制作质量较差,甚至还用其子“张拯”陶砚随葬,与张九龄的地位及当时的制度不甚相称。学者推测与该墓曾遭受过多次盗掘有关,也可能与张九龄晚年政治失意、不得不进行薄葬有关。

滑石碟 韶关张九龄墓出土

因为张九龄墓曾多次被盗,现存较好的随葬品主要是滑石器具和滑石装饰品。比如广东省博物馆展出的这件滑石碟,由石英石制成,质地细腻。滑石具有玉的外观和莹润感,古代常用来代替玉材制作随葬品。

唐澄泥砚 韶关张九龄墓出土

此外还有一件唐澄泥砚,平面似“风”字形,底有两足,表里磨光,砚盘内留存有墨迹。底刻一“拯”字,乃张九龄之子张拯的名字。据记载,张九龄家族英才辈出,渊源深厚,祖上多在朝廷中担任官职。他的弟弟张九皋、张九章,儿子张拯等亦在朝为官且功绩显著。

张九龄墓志曾“纠错”《旧唐书》

“张九龄墓志的发现,对校正《旧唐书》中相关记载的错漏曾提供了可靠证据。”何露说。

张九龄墓志

马啓亮同样提及这件墓志。“广东省博物馆所藏张九龄相关文物中,与其在广东轨迹、事迹相关的,主要是张九龄墓出土文物,如滑石盘、张拯陶砚、滑石碗、玉佩饰等,尤其是张九龄墓志。”

张九龄墓志拓片

该墓志一共276字,楷书,由张九龄的同僚、中书侍郎徐安贞撰写。抬头的一系列称谓,可谓张九龄仕宦生涯的浓缩——首先“尚书右丞相”是张九龄生前的最高官衔,他是岭南历史上的首位宰相;接着“荆州大都督”是他死后朝廷追赠的官职,他仕宦生涯中最重要的一个转折,就是被贬为荆州长史,著名的《望月怀远》便是在荆州时期写的;最后是封爵“始兴公”,张九龄曾被封为始兴县伯,即封在他的籍贯地——韶州境内的始兴县。

墓志正文内容主要概述了张九龄的祖籍(“其先范阳人”)、家族落籍韶关的原因(“四代祖因官居此地”),然后是对他的赞美之词,与传世史料大体对应。

“《旧唐书》《新唐书》只记载了他享年六十八岁,而墓志中明确记载了他的卒年为唐开元廿八年,享年六十三岁,这就为我们研究张九龄的具体生卒年提供了新的出土文字材料,也是这块墓志历史价值最高的地方之一。”马啓亮说。

从拓片中还原开凿大庾岭的历史细节

时至今日,民间还流传着不少张九龄主持开凿大庾岭路的传说。

广东省博物馆四楼展厅内,还原了“梅关古道”的场景,并展出了多件张九龄相关的馆藏文物

在广东省博物馆藏的张九龄文物中,有一件清末民初丘濬题唐张九龄开凿大庾岭碑拓片,从中可以进一步还原大庾岭开凿的历史细节。

清末民初丘濬题唐张九龄开凿大庾岭碑拓片

唐开元四年(716年),任左拾遗的张九龄因“封章直言,不协时宰”,招致了宰相姚崇的不满,他以秩满为辞,辞官返回家乡曲江。回乡途中,他路过大庾岭,见道路年久失修,便上书重开大庾岭路,并获准委派主持其事,最终修成“坦坦而方五轨,阗阗而走四通,转输以之化劳,高深为之失险”的新路。

张九龄所写的《开凿大庾岭路序》中详述了开通大庾岭路的缘由、经过及影响。而明代岭南大儒丘濬(海南琼山人)所题的《唐丞相张文献公开凿大庾岭碑阴记》中提到“兹路既开,然后五岭以南之人才出矣,财货通矣,中朝之声教日逮矣,遐陬之风俗日变矣”。

张九龄重修大庾岭路后,大庾岭路—赣江—长江—大运河的交通线路被打通,直至清末一直作为中国南北交通动脉。丘濬碑文中所点到的“人才出、财货通、声教逮、风俗变”,很好地概括了张九龄重开大庾岭路的历史意义:交通条件改善带来的岭南区位优势变化,岭海贯通,海贸繁荣,文化自觉。

明代张九龄铜像

记者注意到,广东省博物馆藏的张九龄文物中有不少关于其画像的文物,如宋·唐曲江张九龄石榻像拓本、唐张九龄像拓片、宋·唐张九龄像拓、清张九龄铜像等。

“张九龄是广东历史上最早参与封建皇朝中枢决策的第一人,有‘岭南第一人’之称,是广东官宦、士人崇拜的对象,是岭南地区人文兴起的一个重要符号,对张九龄的弘扬和纪念,对于长期作为封建王朝边陲地区的广东的稳定发展很具有意义。因此历代碑刻中多有张九龄画像的出现,足见其被历朝历代推崇的影响力。”马啓亮解读道。

从长安到岭南,九龄风度启后人

作为“岭南第一人”,张九龄的风度卓绝。身为开元贤相,张九龄以忠耿率直的为政作风备受时人推崇。《新唐书》记载,唐玄宗“每用人,必曰:‘风度能若九龄乎?’”“九龄风度”由此成为开元盛世文化人格的象征。

“‘九龄风度’也是后世岭南学人效法的楷模。”华南师范大学文学院原教授兼中文系主任陈建森初步统计,从唐至清,共有82人写下颂赞张九龄、拜谒曲江祠等诗歌158首,其中粤籍学人的比例将近四成。

为数众多的“粉丝”中,不乏陈献章、湛若水、屈大均等明代大儒。张九龄几经战乱失传的《曲江集》,也在成化九年(1473年)经丘浚手抄付梓,得以重新流传。他开凿大庾岭的功绩,被历代文人诗词酬唱传颂不息。

如今在韶关,九龄风度,无处不在,点点滴滴,传承古今。

据不完全统计,韶关市各地大型张九龄雕像超过15座;风度书房作为新型公共文化空间,已建成近百个服务点,实现城乡全覆盖;自2023年启用的风度书院,见证韶关建设新型公共文化空间的新探索;张九龄纪念公园2021年在回龙山落成,其仿唐建筑成为城市新地标;文艺创新层出不穷,从粤剧《张九龄》到微短剧《救命!是九龄大人》,让历史人物以崭新形式走近大众;教育传承深入基层,曲江九龄小学以"尚正宽和"为校训,教学楼以“崇信”“崇礼”“崇义”命名。

韶关学院教授、张九龄研究专家熊飞认为:“‘九龄风度’可分为‘德’与‘能’两大方面,包括知识渊博、深谋远虑、任事勤勉、尚直守正等内涵,这些品质在今天仍具有现实意义。”

韶关始兴城南镇河南村风度书房

在张九龄的家乡韶关,宰相粉、九龄屐等非遗产品将传统文化融入当代生活;在始兴周田镇风度村,“金鉴流芳”祖祠中的“青钱世泽、金鉴家风”祖训,仍在激励着张氏后人。

从长安墓志到韶关遗迹,张九龄的身影在历史与现实的交错中愈发清晰。西安董韶容墓的发现,吸引人们重新认识这位岭南先贤。

在“海上生明月”的千古吟诵中,在遍布城乡的风度书房里,九龄风度正以新的姿态,见证岭南文脉的生生不息。

采写:南方+记者 黄堃媛 杨逸 李培 唐音

摄影:南方+记者 仇敏业(部分图片由粤博提供)

统筹:李贺

通讯员:粤博宣

订阅后可查看全文(剩余80%)