马伯庸的小说《长安的荔枝》由于短小精悍,语言幽默流畅,在书迷圈广受好评。前不久改编的35集电视剧上线,豆瓣评分只有6.6,相较电视剧,7万字的小说似乎更适合电影的体量。

近日,由大鹏导演和主演的同名电影上映,终于让这个职场寓言找到了最合适的呈现方式。

01

《长安的荔枝》电影版实际上只做了一件事,就是充分尊重原著。影片讲述了一个“不可能的任务”和“被动的英雄”:让职场底层人士李善德在原始物流状态下的大唐将新鲜荔枝从岭南运到长安,作为生日贺礼献给贵妃。

在没有成熟保鲜技术的年代,将荔枝运输五千多里而保持色香味俱全,简直是天方夜谭。李善德这个小喽啰在职场上无疑成为同事们甩锅的对象——反正也做不成,不如找个替死鬼。

李善德一开始也觉得这几乎是一件死差,但友人的劝导让他下定决心放手一搏,反正都是死,不如Deadline到了再死。

电影版《长安的荔枝》在叙事结构上采用了悬疑片的基本框架:设置一个看似无解的难题,然后通过主人公的智慧和努力一步步逼近真相。

但与传统悬疑片不同的是,《长安的荔枝》的悬疑核心不是“谁是凶手”,而是“如何可能”。这种结构性的创新,使得观众的观影体验从被动接受转为主动参与。

剧版《长安的荔枝》由于篇幅加长,不得不在原有故事框架上进行大幅度的扩容,增加了大量的支线情节和人物关系。这种“注水”式的改编,虽然满足了长篇连续剧的播出需求,却稀释了原著的核心张力。

更为关键的是,剧版在处理历史题材时显得过于谨慎,缺乏必要的锋芒,最终呈现出一种“安全”但平淡的观感。

电影版的可贵之处在于它对媒介特性的深刻理解。电影作为一种时空高度压缩的艺术形式,其优势在于集中性和纯粹性。

大鹏在改编过程中展现出了难得的“减法思维”:删除一切不必要的枝蔓,让故事回归到“如何运荔枝”这个核心问题上。

李善德作为明算科出身的技术官僚,他的思维方式本质上是现代的:将复杂问题分解为可量化的变量,通过数据分析和实验验证来寻找最优解。

影片中那些看似枯燥的计算过程——路线规划、时间成本分析、保鲜技术优化——实际上构成了一种独特的叙事节奏。

观众跟随着李善德的思路,体验了从绝望到希望的认知转变过程。这种理性分析的过程,在电影中被处理得既严谨又生动,避免了技术细节可能带来的观影疲劳。

这种技术理性的叙事方式,在当代职场文化中具有强烈的代入感。每一个在工作中面临“不可能完成的任务”的观众,都能在李善德的拆解过程中得到某种慰藉和启发。

02

除了叙事上的“简化”,这种克制还体现在影片具体的视觉表达上。

电影版展现出了更加成熟的电影语言。比如将荔枝最终呈给贵妃的关键场景处理,剧版采用了相对直白的表现手法,通过围观者的表情来强化戏剧效果,而电影版则采用了更加内敛和诗意的处理方式。

在虚焦的镜头中,我们看不见围观的宫女们的面庞,看不见贵妃和君主,只有砍倒一个荔枝园的树、以“荔枝税”为名头压迫无数百姓、牺牲大量马匹和人员换来的几颗荔枝被放在无数的水果当中,贵妃的手放在最上面的一颗上,然后又拿开。

这种处理方式的高明之处在于它的象征性和讽刺性。荔枝从画面的焦点变成了背景的点缀,这种视觉上的“边缘化”,恰恰反映了整个运输过程的荒诞性质。无数人的血汗和生命,换来的不过是权贵餐桌上一个可有可无的装饰。

贵妃可能根本没有吃,或许一开始就不是贵妃想吃。

真正想吃的,可能是高力士,这个唐朝著名的宦官,毕竟他的祖籍是潘州,即今广东省高州市,是地道的岭南人。

马伯庸在原著中真正想要表达的,不是简单的历史猎奇,而是对权力运作机制的深度思考。电影版通过对关键情节的精心选择和重新组合,成功地将这种思考转化为视觉化的表达。

每一个画面、每一个场景都服务于这个核心主题,没有任何冗余和浪费。

电影版在节奏控制上也有着更加精准的把握。全片的节奏变化呈现出明显的三段式结构:前段的轻松幽默,中段的紧张刺激,后段的沉重反思。

观众随李善德一同经历了由“职场工具人”到“理想殉道者”的蜕变,先前的喜剧效果多么浓烈,后段达成的讽刺效果就有多么深刻,在经历个人的极致考验后,李善德也终于看清了权利体系的荒诞本质,继而获得了人格上的再一次觉醒。

03

将《长安的荔枝》置于大鹏的整个创作脉络中考察,我们可以清晰地看到大鹏创作的核心,即高概念喜剧。从一个看似离谱的事件入手,讲述小人物的故事,折射社会现实。

从《保你平安》的墓地推销员为已故客户辟谣洗白,到《热烈》的街舞老炮儿重燃梦想带领年轻人追梦,再到2023年大火的《年会不能停!》的工厂钳工误打误撞进入大厂并揭露贪腐,大鹏总是善于在荒诞的外壳下包装严肃的社会议题。

每一部作品都以一个“不太可能发生”的事件为起点:谁能想到一个卖墓地的会为了死者的名誉四处奔波?谁能想到中年大叔会重新燃起街舞梦想?谁能想到蓝领工人会在白领的世界里步步高升?

这种创作模式在《长安的荔枝》中得到了进一步的升华。运送新鲜荔枝从岭南到长安,这个在唐代几乎不可能完成的任务,恰恰符合大鹏一贯的“高概念”设定。

但与以往作品不同的是,这次他选择了历史题材作为载体,让这种荒诞感有了更深层的文化底蕴加持。李善德面对的不仅仅是技术难题,更是整个官僚体系的权力游戏,这种复杂性远超大鹏此前作品的社会批判深度。

《年会不能停!》还主要停留在对职场现象和社会制度的隔靴搔痒,还寄希望于老厂长这个青天大老爷的拯救。

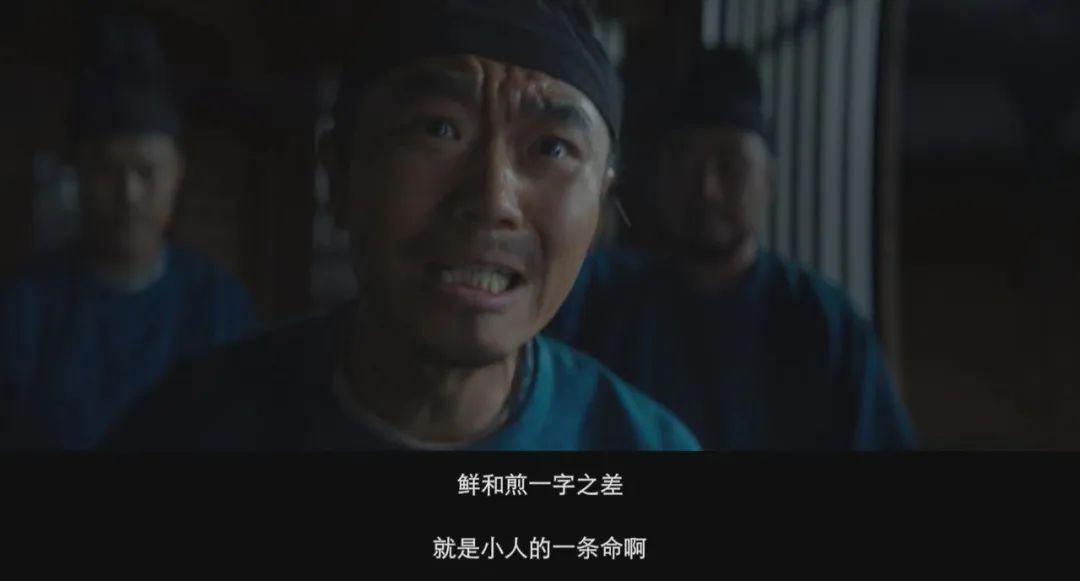

在《长安的荔枝》里,李善德会以身家性命为赌注“面刺”右相,讲述几颗荔枝背后流离失所、赋税沉重的百姓困境,无故被毁的荔枝园和如流水般花出去的银钱,对利维坦式的朝廷法度发起了正面进攻。

李善德,从一个对长安和公务员职位有着无限期许的年轻人,到恪尽职守不懂变通而被领导同事排挤成为替死鬼,再到最后由于运送荔枝而形销骨立一夜白头,体制对个人的侵蚀被视觉化。

李善德的“牛马”困境不但是个人的不幸,更是整个社会制度运作的必然结果。这种从个体经验到社会批判的转变,标志着大鹏作为创作者的成熟和深化。

从这个意义上说,《长安的荔枝》不仅是一部成功的古装电影,还是一部具有深刻的当代意义的社会寓言。它让我们看到,真正优秀的历史题材作品,从来不是对过去的简单复述,而是对当下的深度思考。

在表演层面,大鹏对李善德这个角色的诠释堪称出色。他避免了以往作品中常见的表演程式化问题,而是通过细腻的肢体语言和表情变化,展现出角色内心的复杂层次。

特别是那些“手部特写”的处理,通过不同场景中手部颤抖的不同含义,准确地传达了角色心理状态的变化。

但影片也有不足之处,比如李善德夫人郑玉婷的形象比较单薄,爱扇耳光这个情节设置,无论是作为笑点还是人物刻画都非常生硬粗鲁;

电影将原著中苏谅这个商人对李善德的帮助,从免税的经济目的改为富二代的友谊,动机相对不合理,这也是喜剧化的代价之一;

高力士在原著中举足轻重,是整场荔枝转运事件的幕后操盘手。影片中直接删除了这个人物,仅有个别台词暗示,这使得对政治斗争的复杂性呈现不足……

总之,对这个故事来说,35集的电视剧太长、两小时的电影有点太赶。但电影版《长安的荔枝》已经最大程度地呈现了一部商业电影所需要的可看性和深度,这就已经足够了。

作者 | 枕 云

编辑 | 楼 主

校对 | 赵立宇

订阅后可查看全文(剩余80%)