●伍镕桥

《周易》说离卦曰:“离,丽也。……重明以丽乎正,乃化成天下”。离卦之象,由两个同卦相叠(☲),象日、象火。所谓重明,正指热力交织而天地愈发灿烂明耀。古人立象以尽意,寻象以观意,离卦正合盛夏时节:日照中天、暑气蒸腾、林木葱茏,万物竞秀。古人何以安度这漫漫长夏?明末清初画家石涛,在丘壑林泉中体悟自然趣灵,在云树交荫、林壑深秀处觅得了炎夏中的清凉之境。

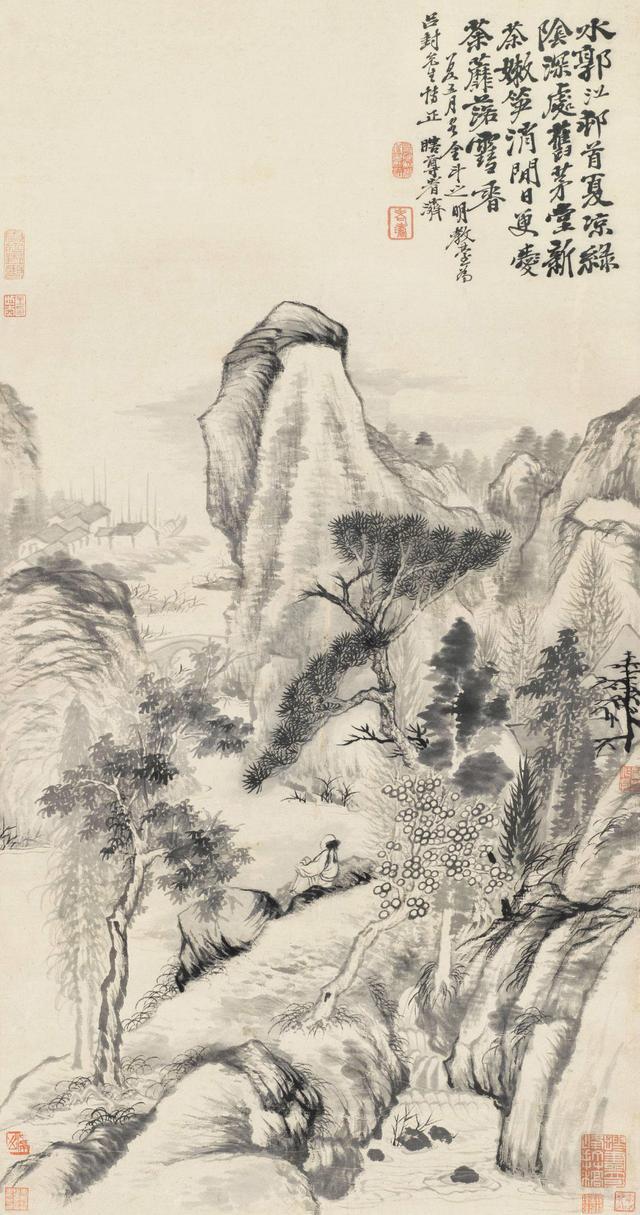

石涛一生行脚不辍,曾言有“烟霞癖”,尽显其探幽访胜、寄情山水之志。画家作于1695年的《江村消夏图》绘一高士倚坐于河岸峻石之上,松荫覆顶,微风轻拂,山峦绵延起伏,巍然耸立于画面中央。老者眺望远方,似凝视着远景淡墨勾勒的村落渔港。其款题:“水郭江村首夏凉,绿阴深处旧茅堂。新茶嫩笋消闲日,更爱荼蘼落雪香。”画家乡居筑茅堂于幽谷,青翠满眼。日与苍松修篁为邻,听蝉鸣阵阵,溪音潺潺;闲时煮新茗,啖嫩笋,赏荼蘼花落,一派夏日清幽。

《江村消夏图》石涛(清) 资料图片

盛夏清趣,多从水畔寻得。若说江村卜居彰显夏日生活之静美,那么泛舟荷塘、采莲濯足,正是消夏活动中的动中逸趣。石涛是画荷高手,笔法精湛,对后世画家影响颇深。其笔下屡绘采莲荷塘之景,兹择两帧题跋:

宝相初圆澹似秋,一花一叶插中流。不然岂少胭脂在,稍意须运水墨钩。(荷花图)

横塘曲水晚风凉,采得荷花带叶香。归去插花藏半蕊,自倾清茗坐藤床。(山水册)

石涛笔下的荷花多为墨色描绘, 摈去繁缛藻饰。“宝相”意指佛陀庄严法相,此处譬喻荷花之端丽静穆,婉然矗立于池塘之上。古人常于案头陈设盆景、插花、时令鲜果及文玩,作为清供雅赏。画家归来将香荷插入素瓶,自斟清茗一杯,倚藤床而坐,亦为夏日增添一缕清雅。

石涛晚年定居于广陵(今扬州)大涤草堂,庚辰(1700年)夏日,他题诗写道:“点点花随流水,双双鸟落平芜。人间别有天地,世外悠然老夫。”事实上,大涤草堂筑于扬州城郊,居处逼仄,环境清苦,何以堪称“别有天地”?画家又焉能真正成为烈日酷暑下的“悠然老夫”?

在约略同期所绘《长夏消闲图轴》题跋中,画家似有所吐露其心志:“山霁绿云肥,水涸清波细。到者自知奇,悠然静心地。清湘作此图,长夏消闲睡。无法任人嗔,岂图求世媚。”画中空山寂寂,唯一草堂掩映于山石林木间,或为画家栖居之所。雨后林木翠色如云,河塘水面清浅,泛着几丝柔波,但未见景色奇峭之态。而此处之“奇”,并不在山水形貌,而在于为居者另辟一味消暑良方,给燥热之心一隅清凉安处。石涛晚年自号清湘老人,所绘此图非为取悦世俗,而是以“无法”之画法,不计世情褒贬嗔怪。他熄却对名利欲望的执念,自然悠游于山水林泉之间,借以消解漫漫长夏之暑气。

1686年,石涛客居南京,其年夏日所作《蕉菊竹石图轴》自题:“幽寻何必远,高卧绿阴长。客到清吟起,襟披过雨凉。”避暑佳处,何须远寻?心若不为外物所羁,洒脱之中自生清凉。此正合《世说新语》简文帝华林之悟:“会心处不必在远,翳然林水,便自有濠、濮间想也。”

会心便是静心,静心乃是安处;心与自然相契,人与万物同游,胸中自开一方清凉之室。石涛《夏日口占》诗有言:

“朱夏偶便静,林池浮曙光。的的荷珠流,冉冉荇带长……餐松有馀味,饮涧滋枯肠。俯仰从所安,骚首瞻穹苍。”

朱为赤色,朱夏即炽热的夏季。暑威方盛,艺术家在山林丘壑间觅得一方清幽之境。而画家所言之清境,不仅寄于晨曦林池之间,更在于心底的那份安然闲适。虽居清旷,饥则啖松子,渴则酌涧泉。闲卧芳草丛中,搔首望天,极目广袤苍穹,目随白云悠悠。如此,亦是一夏清凉。

离卦中的“离”字为反训,既是“离开”,亦含“粘附”之意(离,丽也),一字两解。此正是石涛于山水清音中悟得的消夏之理:人生可寄迹于林泉幽壑,清风明月之间,借得自然片刻清凉;亦当不滞于物,意无羁束,洒然自得,于胸次寻得心境之清幽。心静自然凉,此乃古人深悟的处世智慧:纵然居处环境简陋,面对炎炎夏日,终能寻得一隅清凉幽处。

(作者系广东外语外贸大学讲师)

订阅后可查看全文(剩余80%)