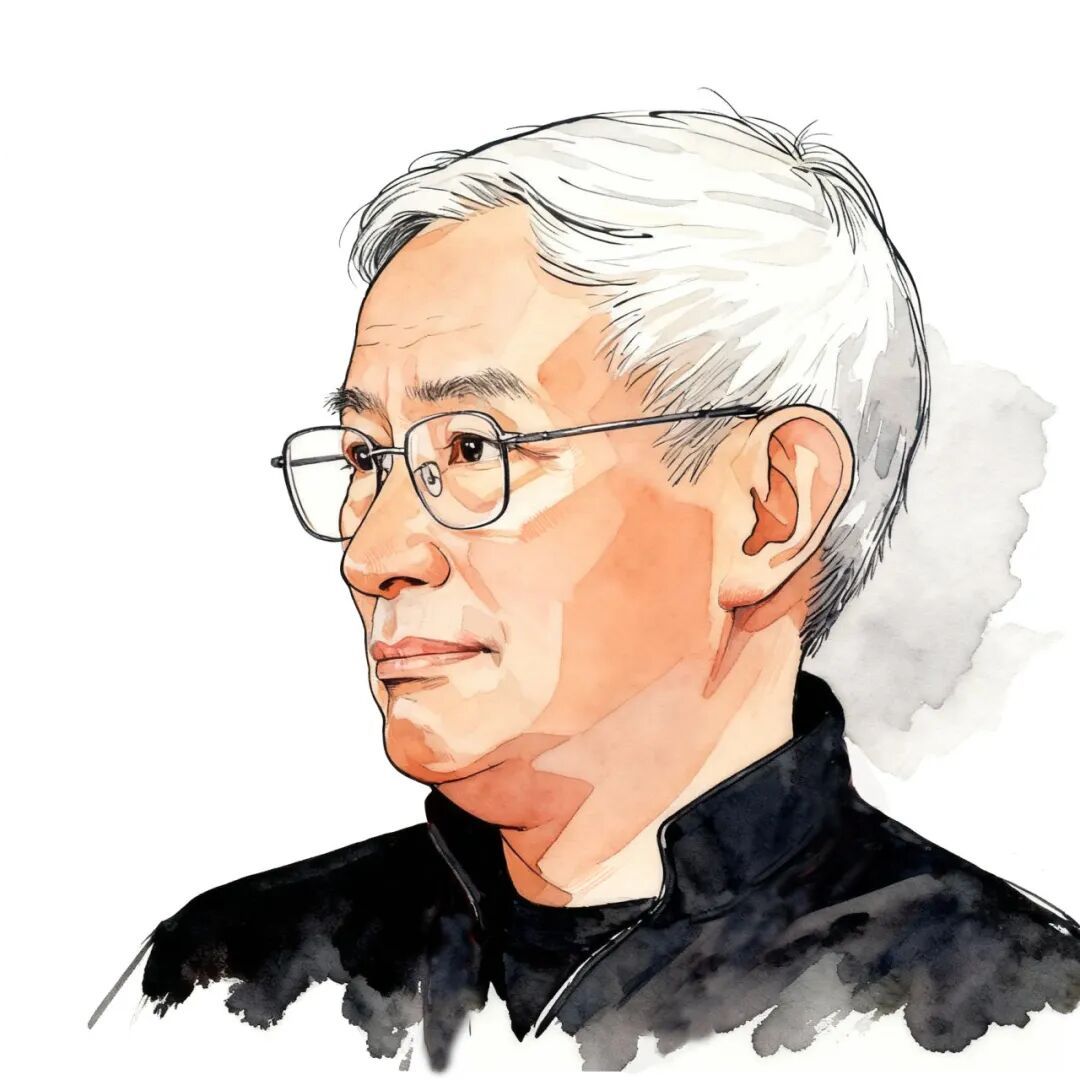

▲周其仁。(农健 / 制图)

全文共4736字,阅读大约需要10分钟

“争独到”不是要彰显工程师和科学家的本领有多大,而是要创造新东西,去满足那些尚未被满足的需求。

成功概率越低的事情,奖励就必须越大,一旦对了你就巨富。

内卷有贡献,但对产业不利,也有企业选择逢卷不入。

本文首发于南方周末 未经授权 不得转载

文|南方周末记者 施璇

责任编辑|冯叶

八年前,《突围集》出版时,周其仁将中国经济比作被夹在“三明治”中,上有掌握原创技术的发达国家,下有低成本的新兴经济体,中国企业进退两难,正面临“突围”的考验。

而在新书《寻路集:在全球网络中寻找合适节点》中,这位北京大学博雅资深教授,已将目光从“突围”转向“寻路”,中国企业从被围困中求生,开始在复杂世界里重新摸索方向。

周其仁是改革开放以来最擅长实地调查的经济学者之一。1980年代,他师从杜润生,参与农村改革研究,长期关注产权、制度与企业活力。他的研究始终从真实世界出发,从乡村地权到城市土地,从制度演化到企业组织,关心市场的生长逻辑,也关心个体的行动选择。

过去几年,他与企业家们一起调研,探访众多知名或不知名的独特企业,观察寻路成功的样本企业有何借鉴之处,探讨全球变局是否有其不变的底层逻辑。以下为南方周末记者与周其仁的对话。

从“突围”到“寻路”

南方周末:2017年你出版了《突围集》,今年的新书叫《寻路集》。从“突围”到“寻路”,你的观察和思考发生了怎样的变化?

周其仁:“突围”是2017年的认识。那时中国经济的高速增长阶段已经过去。事实上,从2012年达到顶峰后,增速就逐步放缓,我们需要理解这种变化。

当时的判断是,这与中国经济,特别是制造业、民营企业等实体在全球分工中的位置有关。

早期我们长期封闭,要素价格很低,包括人工、土地、费用,唯一高的是制度成本。改革开放把制度成本降下来后,中国的成本优势得以全面发挥。而发达国家收入高、物价高、购买力旺,这个市场向中国开放,有利于中国产品大量向发达国家出口,这是支撑中国高速增长的主要动力。

但三十多年高速发展后,情况发生了变化。发达国家的技术、产业、投资大量转移到中国,原发性创新,也就是引领全球消费潮流的能力,仍掌握在他们手里。与此同时,印度、越南等新兴经济体相继开放,成本更低。全球竞争格局像一个“三明治”,中国夹在中间,“突围”就是这么来的。

从经济视角看,当时“突围”的方向主要有两条:一是要追求独到性,也就是创新;二是要继续推进体制改革,保持较低的制度成本,让中国企业在国际竞争中更有优势。

我的研究工作就是跟着问题走,去经济较活跃的地方,比如两个三角洲(长三角、珠三角)的一线,看看有没有企业在创造突围的经验。

1978年以来,改革政策到位一些,经济进步就快一些;既得利益缠住了,进步就慢一些。原来这个逻辑还看得比较清楚,但到了2017以后,突围还没看清楚,国际形势却急剧变化,美国加征关税等,令经济的运转逻辑和预期完全改变了。前路变得模糊,很难判断未来的方向。

我始终认为,仅凭学到的经济学知识,不能告诉别人如何解决问题。但一线企业总会在困境中寻求突破,我们要做的,就是跟踪这些企业的表现,看看他们如何“寻路”。从“突围”到“寻路”,其实就是一个重新认识世界的过程。

2025年8月12日,在江苏省连云港港东方港务分公司码头,滚装轮停在泊位准备装载出口汽车。(视觉中国/图)

“细处求精益,宽处谋布局,高处争独到”

南方周末:你观察到的中国企业是如何寻路的?

周其仁:概括起来就三条:

第一条,细处求精益。高速增长时期,企业内部普遍浪费严重。这其实源于传统农业思维,天不能改、地不能改、庄稼不能改、种子也不能改。

但现代工业的所有环节都可以改、可以优化、可以理性安排。最典型的管理实践就是“精益”。很多中国企业学过丰田的经营方法,后来又发现丹纳赫(美国以收购整合闻名的企业)的管理体系更严格,它假设客户走进企业,凡是客户不愿意付的钱,都是浪费。

尤其在困难时期,精益往往能救命。企业只要运转,浪费就会同步发生。通过改进流程、节约成本,企业的存活率就会提高,对风险的抵抗力也更强。

第二条也是我们很受教的,企业开始在全球布局。美国提高关税,是因为美国长期贸易逆差,中国有巨额顺差。很多人把顺差当作成就,其实是误解。常识来讲,你卖得越多,对方越没有钱支付,这是不可持续的。

解决这个问题的办法有很多,外汇体制、货币政策等改革是政府的事,但企业本身也可以做一些事。很多企业发现,在中国生产、出口受阻,到海外生产反而顺畅。因为不少国家希望发展制造业,愿意引进投资,制造业能带来附加值、就业和税收。

事实上,很多中国企业很早就已“出海”。原因很简单,中国成本在上升,而新兴市场要素价格低,又是潜在市场。去发达国家也有好处,要素价格虽然贵,但质量优,研发能力强。像李书福(吉利控股集团董事长)把研发中心设在哥德堡(瑞典第二大城市),就是为了利用全球优质资源。

所以,第二条路是宽处谋布局。总结成两句话:最大的市场是世界市场;世界工厂不可能只在一个国家,而在全世界。否则英国发动工业革命,为什么全世界工业品不都在英国生产?它生产到一定程度,就要考虑别人还有无购买力。

今天的中国也到了这个阶段。经济的发展不再局限于国界线之内,而是逐步从“中国经济”转向“中国人经济”,即从GDP(国内生产总值)向GNP(国民生产总值)的延伸。

其实这些经验早就有迹可循,是我们不够敏感。1990年我在温州调研时,当地人就说,温州有“三个经济”,温州人在温州,温州人在中国其他地方,温州人在全世界。按这个思路看,中国也有两个经济,一个是中国经济,一个是中国人经济。

第三条路就是高处争独到。

如果企业长期停留在模仿阶段,产品价格、质量即使优于原版,也难免会引发贸易摩擦。如今以仿制为主的产能过剩,恰恰说明其中蕴含着巨大的可再分配资源,完全可以把一部分力量投入到原创活动中去。

第三条路确实更难,关键在于如何定义“原创”。一种是0到1的创新,另一种是1到100的创新。真正从0到1的创新确实罕见,大部分创新是在模仿中实现的。

但近几年,我们看到,一批具有独到创新能力的企业家和创造者已经开始崭露头角。

2024年9月26日,江西省抚州市广昌县工业园区的一家新能源科技公司生产车间里,工人在加工出口的新能源锂电池。(视觉中国/图)

“以客户为中心”

南方周末:这三条路是否存在一个共同的出发点?

周其仁:所有这些活动,都要有一个牛鼻子,就是以客户为中心。企业出海的目的,是去寻找更多、更优质的客户。“争独到”也不是要彰显工程师和科学家的本领有多大,而是要创造新东西,去满足那些尚未被满足的需求。

这其实正是后发经济的一个薄弱环节,就是生产能力超前,市场能力落后。因为当后发经济模仿时,先发经济已经找到了客户。这让我们忽略了寻找、理解和洞察客户的本领。我前不久在佛山讲,要抓这个短板,不要变成一轮无效创新。

最近,我再次访问了硅谷。硅谷之所以强,不只因为他们有顶尖的技术专家或研究力量,更在于他们能看到未来市场的方向。实际上,就是他们的金融和市场能力特别强,是资本和市场在挑科学家,而不是反过来。

南方周末:像你书中所言,这些年不少中国企业都在向产业链上游攀爬。比如南方周末就报道过河南桑坡的隆丰公司,最初给UGG代工,后来收购国际百年制革企业,为LV等一线品牌提供皮革原料。(详见2025年3月9日报道《从UGG高仿到直播间白牌:“毛皮之都”桑坡爬坡》)这类企业算不算突破了“三明治”困局?

周其仁:这类企业现在已经非常厉害了,但龙头仍是LV等品牌方。LV为什么能发包?因为它掌握客户。但能进入这种全球一流供应链,本身就是进步。

听起来,安踏比这家企业又往前了一步,它把品牌也收了。现在安踏旗下有多个全球知名的服饰和运动品牌,用这些品牌去面对全球高端客户、最高出价者,而另一头是中国制造。这是令人振奋的经验。

关键在于,中国企业不能只盯着“压成本”。压成本当然没错,但不是为了低价卖货,而是为了找到更好的客户,让利润更厚。利润厚了,才有研发能力,也才能给工人更高的工资,内需才能旺。

当年日本最好的产品都卖给国内,因为国内购买力足。我们现在国内购买力还不够,一方面,居民收入占GDP的比例偏低,另一方面是产业界习惯卖低价品。

我跟企业讲,中国的成本卖到德国,就该卖德国价格,到英国就该卖英国价格,到天上就卖天上的价格。为什么到天上还卖地板价?这没有道理。

南方周末:你认为创新需要一个特定的环境吗?

周其仁:没什么环境,就是有一个大奖原则,一旦对了你就巨富。成功概率越低的事情,奖励就必须越大,否则没人愿意去干。

现在很多人目光盯A股、香港市场,其实不能只在一个国家内看问题,要放眼全球。当年美国创投资本进来时,中国企业的关注点就并非局限于单一市场,而是找出了全球出价最高者。我们一定要把这个氛围维持住,保持开放就是这个道理。

南方周末:你一直关注制度成本,现在还有下降空间吗?

周其仁:制度不改,矛盾难解决,这是自然结果。不必纠结于一处,而应全球布局,在全球网络中寻找合适节点。

2025年5月15日,浙江义乌,国际商贸城一位商户正在整理用于出口的圣诞帽。(视觉中国/图)

“逢卷不入”

南方周末:对企业来说,你总结的三条寻路方法有没有优先级?

周其仁:没什么优先级。最精彩的例子还是一家佛山企业。它的产品全部出口美国,而且就在被加税的那一类,再加下去就活不成。美国一宣布加征关税,第二天他就去了柬埔寨看地。

这家公司以前从没去过柬埔寨,只好去请教已经在那里的人。对方说,你先来,来了就有办法。就像学游泳,有一种办法,就是先把人扔进水里,他自然会为了喘气而学会游泳。

南方周末:现在不少行业都陷入激烈竞争,俗称内卷,你认为内卷是什么原因造成的?

周其仁:我从来不批评内卷,内卷有贡献。它让消费金字塔底端的人,能享受到更便宜的产品。非洲人能用上成本价六十几块钱的功能手机,就是因为中国有华强北。不然全是苹果、三星的天下。

但内卷对产业是不利的,因为利润太薄,研发跟不上,不可持续。在这种情况下,企业越卷越深,就越容易陷入模仿的死循环,难以脱身。不过,也有企业选择不卷。

我在佛山看到一家企业(经营PET保护膜),三年前18个工人,现在只多了两人,产值翻了一倍。老板第一次参加竞标时,发现同行把价格杀到几乎没利润。他有点血性,站起来就走,不做了。他提出一个关键问题,这行业全是这样做的吗?有没有不这么做的生意?

后来他找到了答案。这家公司不去抢大单,专做批量小、批次多、有技术难度的订单,这类单子没人抢,毛利率反而高。企业因此练就了不怕烦、不怕小、不怕难的能力,最后成为苹果、华为等大品牌创新试单的供应商。这叫逢卷不入。

还有一家温州企业(经营阀门垫片),做生意的原则是付现金拿货,你可以不要,那我改善我的产品,增加产品的吸引力。如今做到7亿元的营收规模,一分钱应收款也没有。这样他也不拖欠工人工资、供应商货款,反而就有好的工人和好的供应链,这就是良性循环。

南方周末:这些经验能否在行业里复制?

周其仁:不要指望可复制。我们太喜欢制造潮流,这是有问题的。把一个好经验传播出去,市场里有痛点的人,自然会反应。有人会学,有人不学。社会处理信息的过程,本身就是一个市场化的过程。

南方周末:你好像很少看AI这类非常热门的行业?

周其仁:对,太热闹的我都不看,他们接待任务太重了,我等热度退却后再看。我不喜欢看“人咬狗”的事,就喜欢看“狗咬人”,在平常里头发现真正有意思的东西。

总得有些潮流来推动产业前进,里面会有很多误区。我理解这些现象,但不会把有限的时间用于跟着潮流走。我很喜欢段永平的一句话,“敢为天下后”。

订阅后可查看全文(剩余80%)