编者按

自贸港的画卷由万千奋斗者共同绘就,粤琼合作的桥梁由无数个体连接。11月18日,海南自贸港封关运作进入30天倒计时的关键节点,南方日报、南方+即日起推出《自贸港的湾区力量》系列人物报道,将镜头对准在海南自贸港建设中贡献智慧和力量的“大湾区身影”。通过这些人物的立体展现,折射粤琼两地深化合作的内生动力与广阔前景。

封关不仅是海南的机遇,更是区域协同发展的新起点。期待该系列报道能为读者呈现港湾“相向而行”的生动图景,敬请关注。

自贸港的湾区力量|蒲定:在35米深蓝处,“种”下一朵节能云

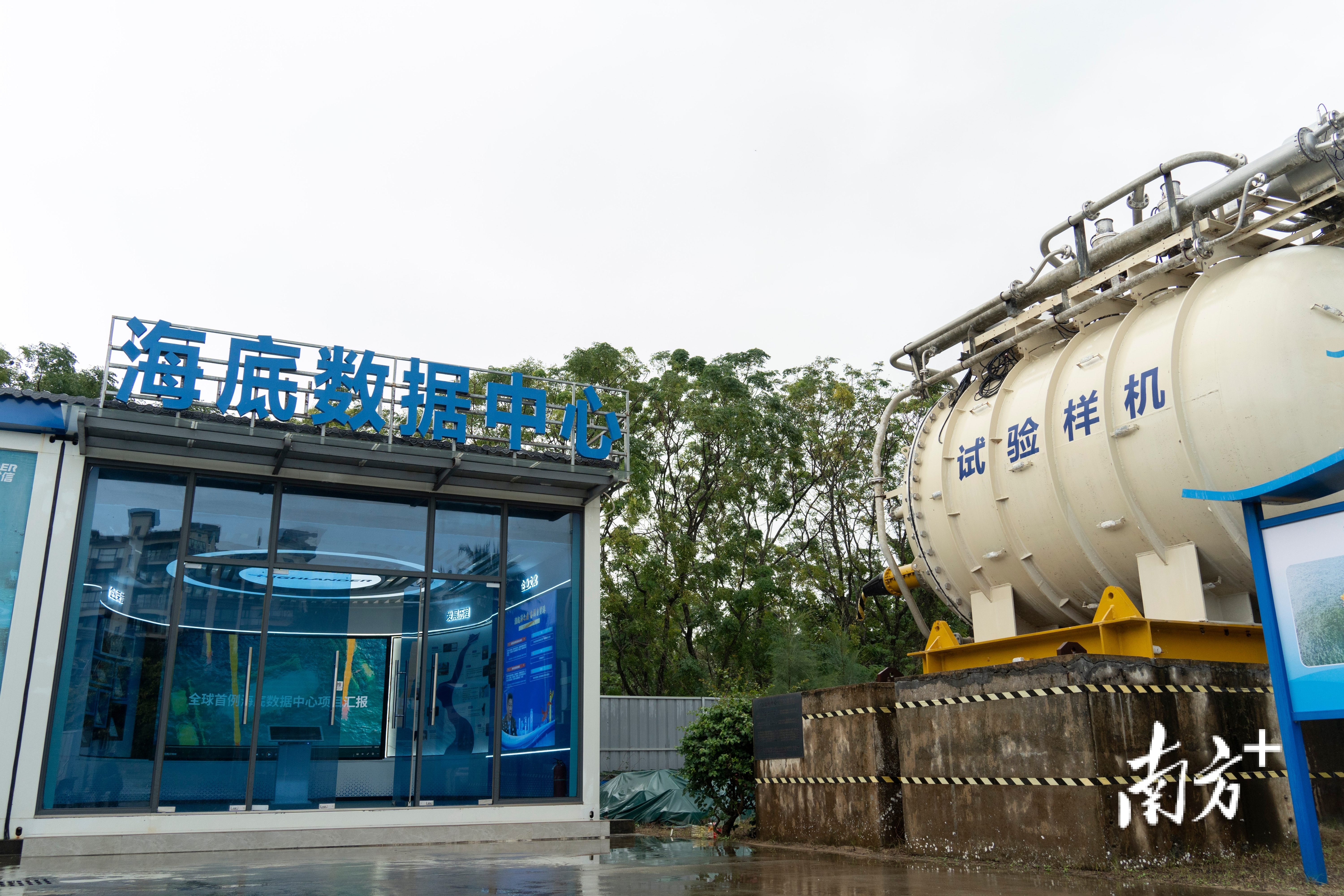

陵水海域,35米深的海床。一座总重达1300吨的胶囊型钢铁巨舱静卧于海底,舱内服务器昼夜不息,高性能算力服务器30秒可处理400万张高清照片——这是全球首个商用海底数据中心的核心装备,也被称为“云”中心。而赋予它生命的,是一支来自深圳的科创团队。

“微软在苏格兰验证了技术可行性,但让海底数据中心在热带海域实现商用的,是中国团队。”海兰云海底数据中心海南示范开发项目总经理蒲定,指着总控室屏幕上跳动的数据自豪地说。这位在深圳深耕水下工程十年的广东工程师,此刻的身份是自贸港“数字新基建”的破浪者。

从油气平台到数据深海

一位湾区工程师的转型

2011年,蒲定踏上深圳土地,在中海石油深耕水下油气开发十年。海洋装备的技术积淀与项目管理经验,为他埋下“向海图强”的种子。“当深圳首次被赋予全球海洋中心城市建设任务时,我就在思考:海洋经济能否跨越采油采气、航运养鱼的传统路径?如何让海洋经济的应用场景和产业路径越来越多?”带着这个初衷,2021年,他毅然离开传统能源领域,加入深圳企业海兰云团队。

这支诞生于大湾区的技术力量,正尝试破解数据中心高能耗的世界性难题:将服务器沉入海底,利用海水冷却替代传统制冷系统。项目一期选址广东珠海福陆码头,广州制造、珠海联调的技术验证模式,彰显珠三角产业链协作优势。“我们这个项目的技术基因、人才团队、商业模式,无一不是湾区沃土培育的果实。”蒲定感慨道。

蒲定在总控室实时监测海底数据中心状况。陈欢 摄

为何跨海?

海南的“空白”与“机遇”

尽管技术验证在珠海成功,项目落地却遭遇现实壁垒。“珠三角海域空间紧张,能耗指标严苛。深圳创新项目如繁星,全新领域的试点项目一时难以获得关注。”蒲定直言,海底数据中心作为新兴事物,在大湾区面临着“成长的烦恼”,虽然珠三角有广阔的数字经济需求,但海底数据中心需要海域、政策等支持。

转机来自海南伸出的橄榄枝。2022年,三亚、陵水政府主动接洽,看中海底数据中心“零淡水消耗、节能40%”的特性——这对气候高温高湿、想建设低碳岛的海南无异于雪中送炭。

更令团队惊叹的是海南的效率。海域审批、土地挂牌到开工建设仅用半年,较常规流程压缩三分之二时间。“深圳流程成熟但周期长,海南虽无成熟模板,但专班推进,所有部门‘并联’响应,速度反而惊人。”蒲定对比道,这种“自贸港速度”背后,是海南对绿色科技与低碳产业的渴求,陵水示范项目迅速成为海南“向绿图强”的标杆,也为后续上海、中东项目奠定商业化基础。

项目团队将这种选择比喻为“双向奔赴”:大湾区技术优势与海南应用场景形成完美互补。海底数据中心在海南的成功实践,为技术反哺大湾区积累了经验。

海兰云海底数据中心海南示范开发项目位于海南陵水。陈欢 摄

然而,项目南迁过程中也面临严峻挑战。海南表层海水年均温度达28℃,比广东高5℃-8℃,生物附着强度翻倍,团队紧急升级耐腐蚀材料、优化流体散热设计,在陵水海域成功构建稳定运行的“海底机房”。

“热带海域的严苛环境反而成了试金石!”蒲定笑道,这一突破带来意外机遇,中东客户主动接洽,沙特、阿联酋等富油国看中的正是“省水”特性:“他们不缺电,但淡水资源比能耗更珍贵。”

2025年3月,海南海底智算中心数据舱稳稳沉入30余米深的大海,与2023年3月底在海底“安营扎寨”的海底数据中心成功连接。受访者供图

目前,海兰云在海南的示范项目已完全商业化,为自贸港提供算力支撑。但蒲定清醒地认识到,海南市场空间有限,“真正的大市场仍在大湾区、长三角”。因此,团队兵分两路:海南巩固基本盘,上海开拓新市场。

大湾区与自贸港

共绘“深蓝经济”新图景

技术适应性背后,是深圳科创力量的持续输血。团队核心研发人员均来自深圳,跟着这个项目来到海南后,一年回不了几次家。“我们像一支‘湾区特种兵’,带着成熟技术跨海作战,再反哺大湾区技术升级。”蒲定介绍道,珠海、阳江近期频频邀约团队考察海域,上海临港也已启动“海上风电+海底数据中心”零碳基地建设。

这种“湾区研发—海南验证—全球推广”的模式,正与琼港共建的“研发前哨+生产基地”产业协同路径不谋而合。

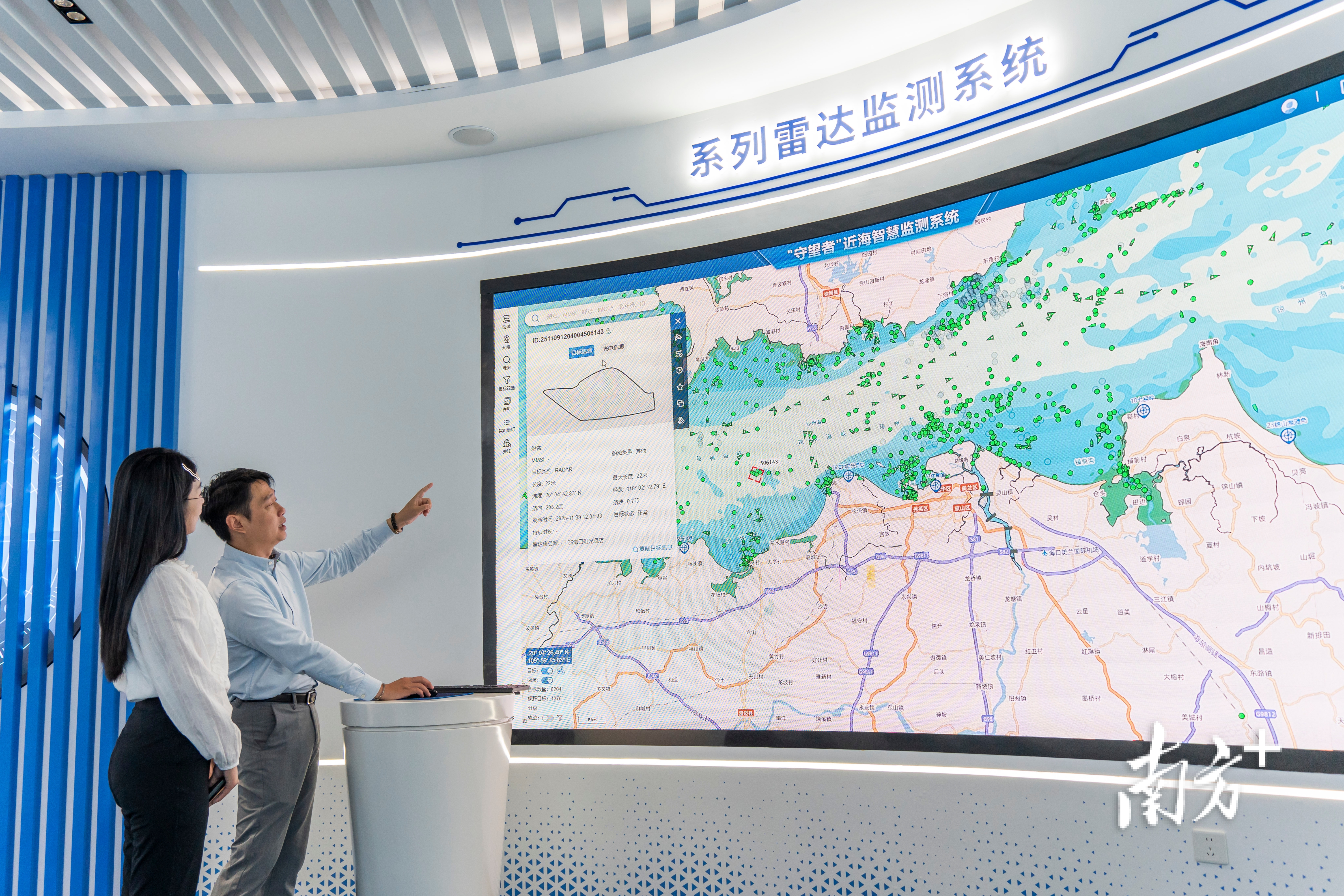

蒲定向记者介绍海兰云旗下的系列雷达检测系统。陈欢 摄

“海南自贸港建设,最直接的技术和产业支撑来自大湾区。”从大湾区来海南三年,蒲定对粤琼合作有深刻体会。他分析道,海南定位“向天图强、向绿图强、向海图强”,但缺乏重工业和电子工业基础,必须借力大湾区成熟的产业链。

这种合作不是单向输血,而是双向赋能。蒲定表示:“海底数据中心的成功落地,得益于海南自贸港得天独厚的地理条件与政策东风。”随着封关运作推进,离岸数据中心需求激增,为海底数据中心开辟广阔市场蓝海。

广东为海南提供技术、人才和管理模式;海南为广东企业提供市场空间、应用场景和资金渠道。“国家投资正向海南倾斜,航天、深海、农业等领域投入动辄数百亿。大湾区企业近水楼台,可率先受益。”蒲定说。

他特别看好海洋旅游升级潜力。“我们正策划在三亚海域打造高端文旅项目,利用常压潜水技术,让普通游客也能深入百米海底观光。这种体验式旅游,将是海南区别于传统旅游的关键。”

站在陵水海岸眺望,蒲定对粤琼协作充满期待:“海南缺的是现代工业体系,但坐拥政策高地与市场增量;大湾区强在产业链与人才储备,却面临空间与能耗瓶颈,两者互补共赢,未来可期。”

“海南封关后将释放千亿级数据产业需求,而大湾区企业最懂如何高效承接。”蒲定点明关键。正如琼州海峡日益密集的航线,两地正以“硬联通”促“软对接”。海底数据中心、航天育种基地……“湾区技术+海南场景”的融合试验持续扩容。

湾区是创新的原点,海南是跃升的跳板,而两者的循环互动,正为中国开放经济注入新动能。随着全岛封关进入倒计时,更多像蒲定这样的“湾区身影”将在琼州海峡南岸集结,以技术为桨、政策为帆,驶向“港湾融合”的深蓝航道。

策划:孙朝阳 陈戈

统筹:顾大炜 毕式明 陈丹佳 赵威

采写:南方+记者 黄倩

脚本/出镜:南方+记者 黄倩

摄影/摄像:南方+记者 陈欢

剪辑:南方+记者 黄倩 陈欢

设计:区洁莹

订阅后可查看全文(剩余80%)