十五运会唯一一项

跨越粤港澳三地的比赛

公路自行车男子个人赛

今日举行

穿越港珠澳大桥! 共同见证全运史上首次跨境公路自行车赛

刚刚

山东队选手刘志城获得金牌

北京队薛超华获得银牌

云南队胡海杰摘铜

参赛选手冲向终点。

四段赛程

途经哪些地方?

参赛选手大部队通过澳门前往香港!南方+记者现场直击

11月8日上午9时31分,在澳门北安码头轻轨站附近的一处人行天桥上,南方+记者看到,第一位参赛选手从澳门大桥骑来,他将在折返点后经由港珠澳大桥,往香港方向前进。这场以珠海为起点的跨境赛事,标志着“无感通关”从构想照进现实。

本次公路自行车男子个人赛赛程231.8公里,分为四段——香港段55.8公里、澳门段13.5公里、珠海段117.7公里、横琴段44.8公里,选手6次穿越三地口岸,全程无间断骑行。这场赛事创下了全运会史上赛道最长、跨境次数最多的纪录。

选手从珠海博物馆出发,经港珠澳大桥进入澳门,再由大桥前往香港,途经香港迪士尼乐园后返回,经港珠澳大桥到横琴,最后回到珠海情侣路。

比赛于上午9时发枪,全程5个多小时,有23个代表队及两名个人运动员,共104名运动员参赛。

这是全运会首次实现自行车赛“跨境闭环”,既考验选手体能极限,更展现粤港澳三地协同能力,而“无感通关”技术和港珠澳大桥的“风阻战场”是两大必看亮点。

现场直击

不同阶段看什么?

· 前100公里:看团队“保主力”

比赛初期选手不会全力冲刺,重点关注各队的“梯队保护”战术。主力选手通常会被队友围在队伍中间,减少风阻消耗体力,队友则轮流在前方“破风”。此时可观察各队队形是否紧凑,配合是否默契。

· 100—180公里:看“风阻博弈”

![]() 00:14

00:14

![]()

![]()

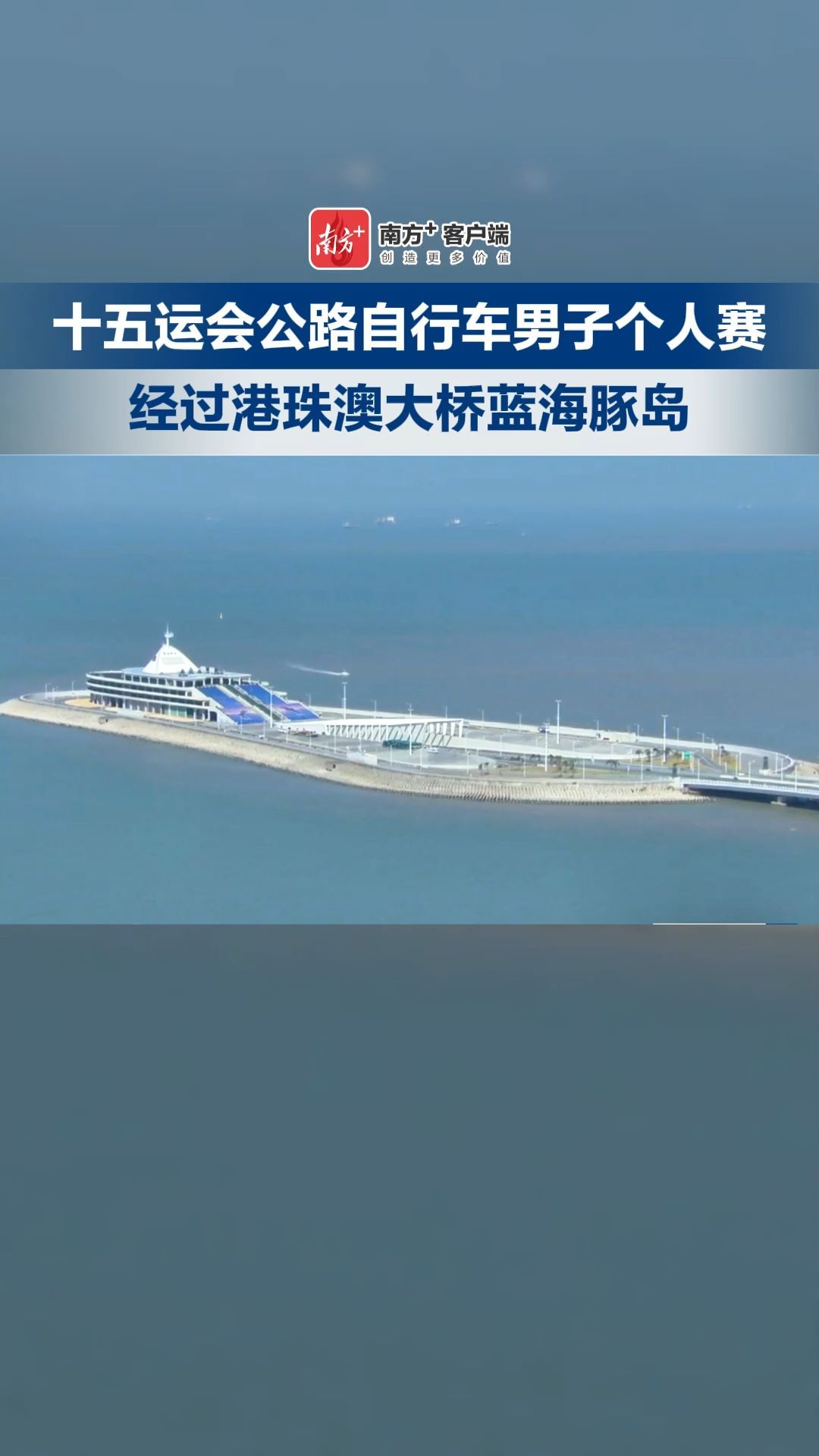

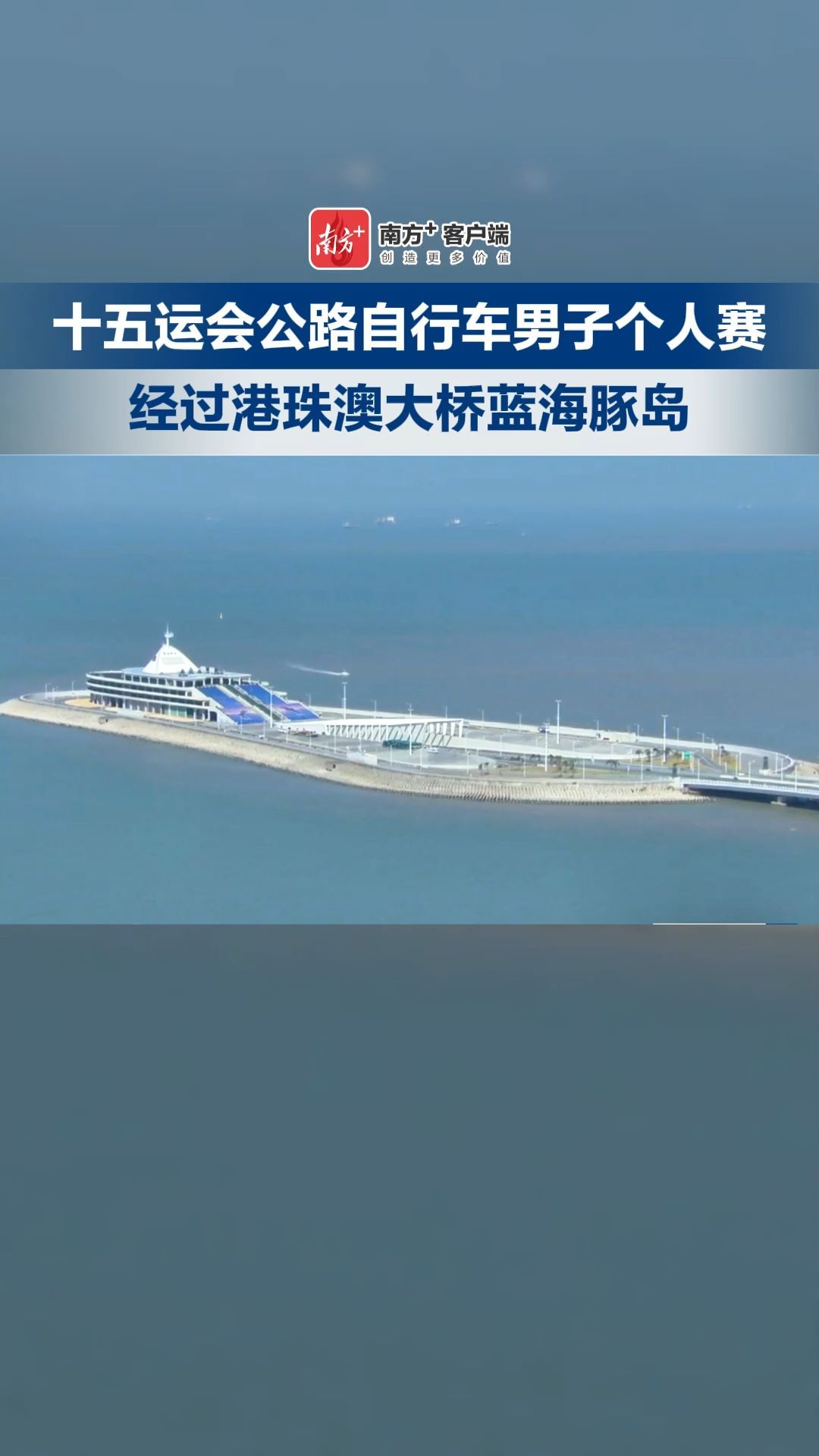

十五运会公路自行车男子个人赛,经过港珠澳大桥蓝海豚岛

港珠澳大桥是赛事的“分水岭”,开阔桥面易受横风影响,若遇下雨天气,湿滑路面会进一步增加控车难度。此时选手会频繁调整队形,或采用“单列破风”减少侧风冲击,或靠拢形成“集团防御”。关注选手是否出现车身摇晃、队形分散,这往往是战术突破的信号。

· 最后50公里:看“冲刺决胜”

经过长时间消耗,选手体能接近极限,此时主力选手会在队友掩护下发起进攻。注意观察是否有选手突然加速“突围”,或大集团在终点前1-2公里开始“卡位”——靠前的位置能为最后冲刺节省0.1秒的关键时间,冲刺时选手的摆臂频率、车身姿态都是胜负关键。

一赛联三地

选手如何通关?

粤港、粤澳分界线处架设了无线射频识别系统,通过提前报备的“白名单”和实时感应数据,确保运动员以约40公里时速快速通关。

“我们联动港澳出入境管理部门创新推出‘通关查验前置+闭环管理’模式,赛事期间实现出入境信息‘一地验放,三方互认’。”港珠澳大桥边检站副站长张磊介绍,参赛人员全程无需停车接受查验,实现零延时、零等待、零接触的“无感快速通关”,保证了赛事的精彩性、完整性。

由珠海研发的跨境无感通关系统融合了北斗定位、射频识别、AI算法等尖端技术。这套系统构建起覆盖赛前、赛中、赛后全流程的智慧通关管理体系。

粤港澳三地紧密协作,为赛事顺利举办提供了坚实保障。筹备过程中,粤港澳三地建立了密切的协作机制。通过多次测试赛和模拟演练,三地在物资通关、技术设备、医疗保障等环节实现无缝衔接。

物资通关上采用“白名单”制度,确保涉赛车辆和物资在三地畅通无阻;技术保障上,RFID感应设备全面升级,确保信号精准采集;赛道路线也经过优化调整,与测试赛相比,正式比赛路线有效缩短了中心城区道路封控时间,减轻了对市民出行的影响。

三地赛区还注重赛道氛围营造。香港迪士尼乐园路段设置了公众观赏区,珠海赛道上组织了非遗展演,展现城市文化和形象。

这场跨境赛事的价值远超体育范畴。从港珠澳大桥上的风驰电掣,到三地协同机制的顺畅运行,它成为了大湾区制度创新的试验场。

选手们车轮下延伸的,不仅是231.8公里的赛道,更是一条通往粤港澳大湾区深度融合的创新之路。这场赛事总结的“全运经验”,正为三地更深层次的协同发展描绘出清晰路径。

当选手们在三地“驭风而过”

感受不到边界的存在

这正是大湾区制度协同最生动的诠释

![]() 01:14

01:14

![]()

![]()

“无感通关”粤港澳,这场跨境赛展现大湾区新图景

为运动健儿加油

来源:综合南方+客户端(采写:南方+记者 许仪 李强 王芳 梁时禹 吴志远 摄影:南方+记者 张由琼 姚志豪 苏韵桦 董天健 石磊 钱文攀 统筹:李贺)、羊城晚报·羊城派、新华社

编辑:毛帅楠

订阅后可查看全文(剩余80%)