9月18日,电影《731》上映后,引发了广泛而深刻的社会反响。许多观众用“震撼”“沉重”“难以平静”来形容观影感受,是一次直击灵魂的历史叩问与和平教育。还有观众坦言,银幕上的痛苦远比教科书上的文字描述更为具体和刺痛,它将抽象的历史概念转化为可感知的生命之痛,让人无法再以旁观者的心态面对历史。

对于年轻一代而言,这部电影是一堂生动的爱国主义和历史教育课。许多年轻观众表示,观看后更加深刻地理解了“铭记历史,珍爱和平”的重量,并激发了民族复兴的使命感。

影片选择在9月18日这个特殊的日子上映,其意义正如该片导演所言:“我们以铭记之名回望历史,不是为了揭开疼痛的伤疤,而是要让和平的光照耀在人类文明的征途上。”

除了“731”,还有一个“8604”

但是,人们所关注的《731》并不是日军恶行的全部。近期,日本学者松野诚也继捐赠侵华日军在香港开展“伪钞战”有关档案史料之后,再向广东省档案馆捐赠侵华日军华南细菌战“波第8604部队”名册的彩色扫描件。这是该部队名册首次在国内整册出现。

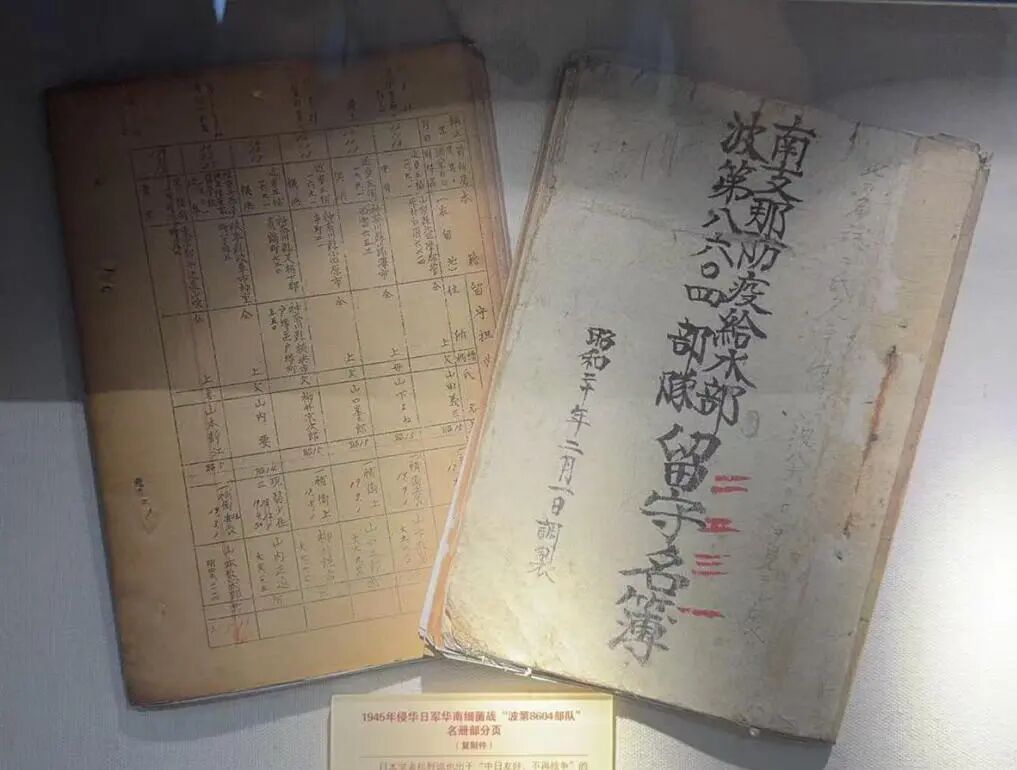

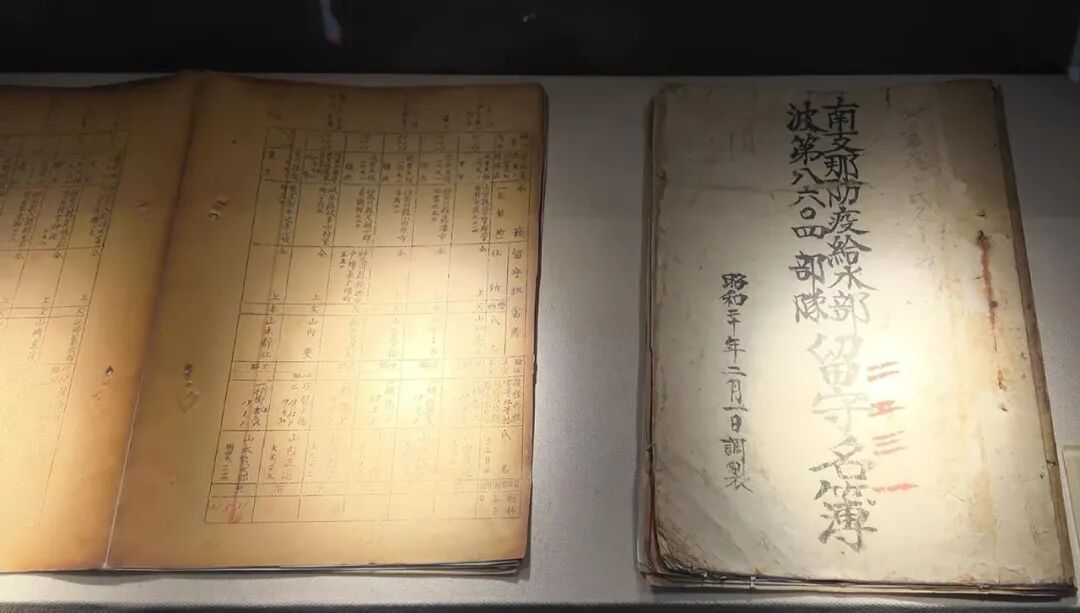

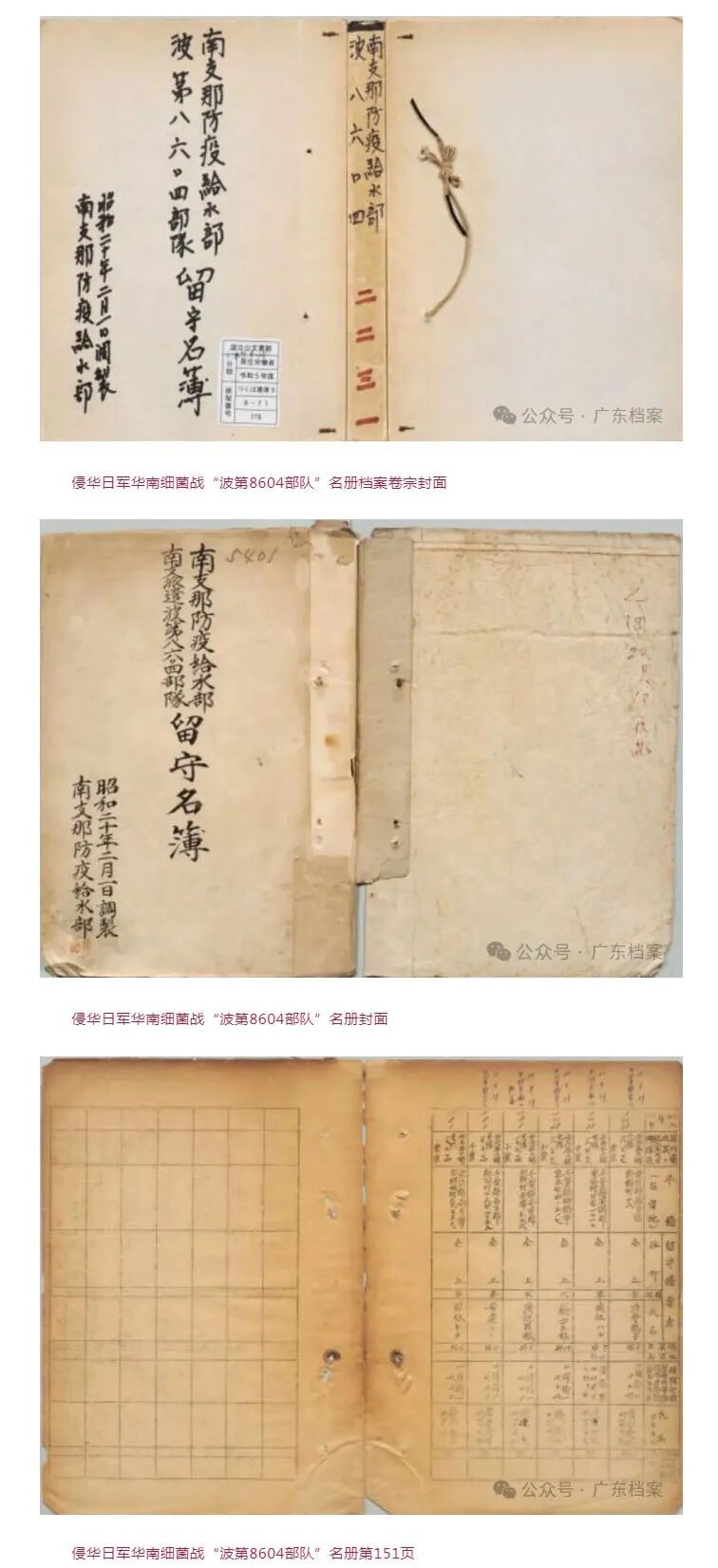

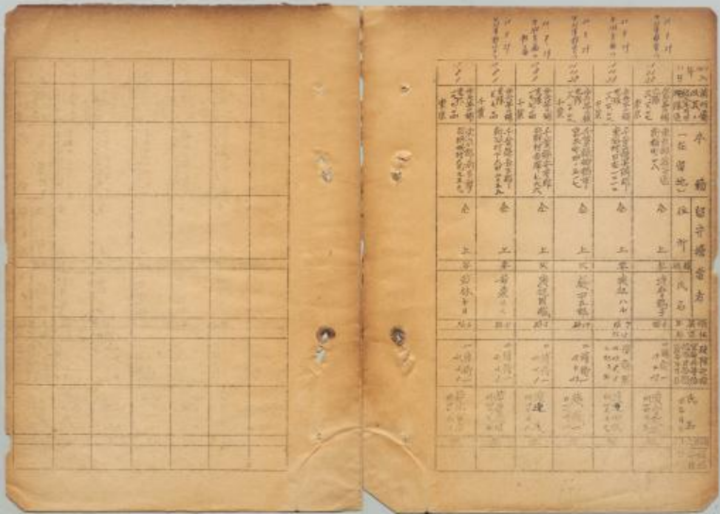

一本棕色封面的名册静静躺在广东省档案馆的展柜内,860个名字密密麻麻地记录在泛黄纸张上。这份《南支那防疫给水部波第八六零四部队留守名簿》(简称:《留守名簿》),首次将侵华日军华南细菌战部队“波第8604部队”的组织架构完整呈现在世人面前。

这份名册的出现,为揭露侵华日军在华南地区的细菌战罪行增添了又一铁证。

广东省档案馆展出的“波第 8604 部队”名册(复制件)

这份名为《留守名簿》的日文档案编纂于1945年2月1日,是日军“波第8604部队”寄回东京留存备查的人员名册档案,用于日本陆军省对部队进行集约化管理。名册主要记录了编纂时仍在籍的860名成员的姓名、出生日期、役种、兵种、职务、前属部队番号及编入日期、编入该部队日期、入伍年份、任现职年份、户籍地、家庭住址、留守家人姓名等详细信息。

二战后,该档案被日本秘藏多年,直至2019年其存在才被世人知晓。日本迫于各方压力,于2025年5月14日公布该档案,并提供预约申请到场查阅。

“最权威的档案、最全的人员名单、最详细的人员信息档案、最核心的档案,是打开侵华日军‘波第8604部队’和侵华日军细菌战部队大门的钥匙。”华南师范大学副教授、华南抗战历史研究中心研究员吴佩军用四个“最”形容这份名册。

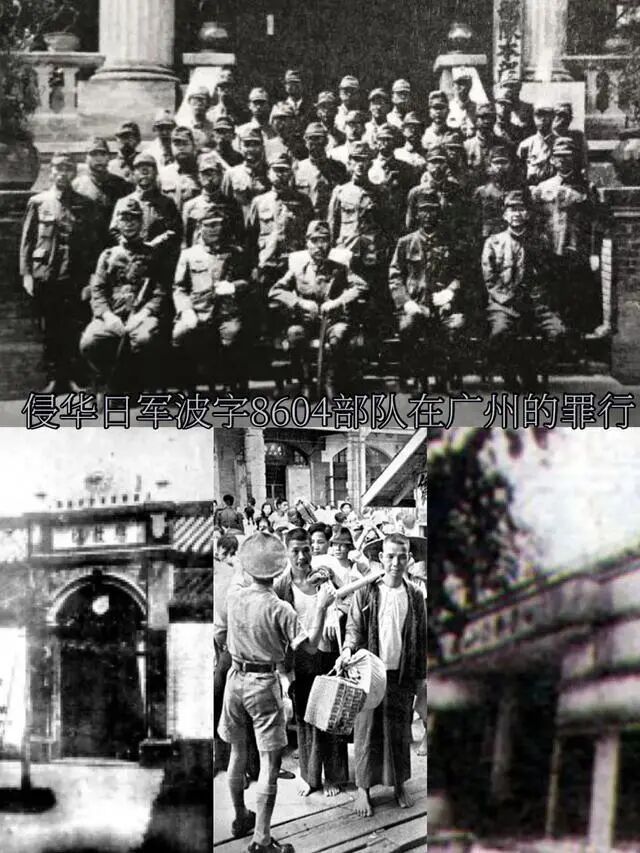

抗日战争时期,除了臭名昭著的731部队,日军还组建了设在广州的“波第8604部队”及设在其他地方的多支细菌战部队。这些部队名为“防疫给水部”,表面上从事防疫和向士兵提供净水的工作,实际上却干着细菌战和人体活体实验的罪恶勾当。

1938年9月,日本在国内编成一支野战防疫给水部队,后随日军占领广州,改名为“南支那防疫给水部”,这就是8604部队。作为侵华日军在华南地区的最高细菌战指挥机构,它和731部队一样,拥有庞大的下属系统,专门负责指挥、协调华南地区的各种细菌战活动。

细菌战部队属于日军秘密部队,且日军在战败时将大量资料销毁,因此有关“华南防疫给水部”的原始史料尤为稀少。有学者研究统计推算,死于“波第8604部队”细菌实验的粤港难民有约4000人,受害的华南百姓更是不计其数。

来源:广东省档案馆

沙东迅与“8604部队”的研究

86岁的广东省社科院历史所退休研究员沙东迅,是研究广东近现代历史的知名学者,被誉为“中国研究侵华日军在粤细菌战第一人”。早在1994年,沙东迅就开始对日军8604部队侵华的历史展开调查。

当时沙东迅是广东省社会科学院历史所的研究员,他接到上级转来的中国人民解放军军事医学科学院专家郭成周、廖应昌的来信,告知正在编写《侵华日军的细菌战》一书,但其中广州部分尚为历史空白。

“我决心学捉鬼的钟馗,把日军细菌部队这一恶魔揪出,把它的滔天罪行公之于世。”沙东迅说,自己以义不容辞的心情接受了这一任务。但调查一开始,就像跳下茫茫的大海,去设法找寻那根失落几十年的针。

经过20多年的持续调查研究,沙东迅出版《侵华日军在粤细菌战和毒气战揭秘》《揭开“8604”之谜》等8部专著,完整剥开了侵华日军的丑恶面目。

日本老兵证言:揭开细菌战的恐怖真相

《南方》杂志记者根据历史资料获悉,1993年,原波第8604部队班长丸山茂在东京参观731部队的罪行展览后,良心受到很大震动,首次于东京揭露此事。在证词里,丸山茂说:“1942年,那些人从珠江溯流而上,拥向广州市。日军不让他们进入广州市,而关在南石头难民收容所里,施以惨无人道的细菌战实验。”

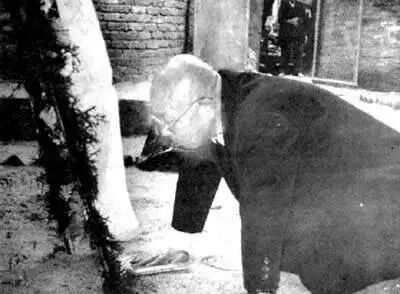

1995年11月5日,一位名叫丸山茂的日本老兵突然出现在广州粤港难民墓前,磕头、认罪、祭拜。(资料图)

1995年11月5日,丸山茂来到广州市粤港难民之墓前,认罪、拜祭。那天,丸山茂剃着光头,穿着黑色西装,打着黑领带,把佛珠戴在手腕上,把佛经文放在墓前,点燃香烛,一边敲击木鱼,一边大声诵读经文。丸山茂边念边敲木鱼和铜钵,然后在雨中拜跪在墓前的泥地上,流着悔罪的眼泪大声地用日语说:“我有罪!我认罪、道歉!在有生之年,祈祷日中友好,永不再战。”

据丸山茂的证词,当时日军采取“饿饭”的方法,先用几两饭吊住难民的生命,当他们饿到骨瘦如柴的时候,一生病就会死亡。日军早晨将热粥煮好,粥下降到一定的温度时,就把细菌投进去,再送去难民所。这混在粥里的就是夺命的沙门氏菌,它会造成急性食物中毒,发病快且难以医治。

1995年7月,日本民间调查团团长糟川良谷第二次来广州调查时,把又一名8604部队老兵井上睦雄揭发证言的日文记录稿交给沙东迅,同意翻译成中文公开发表。井上睦雄主要揭露了该部队将被击伤的中国游击队战士进行活体解剖的过程,并奉命饲养50万只老鼠,大量繁殖鼠疫菌进行鼠疫战的罪行。这样,丸山茂的证言就不是孤证了,而且井上睦雄的证言是亲历者的第一手证明,十分珍贵。

侵华日军华南细菌战“波第8604部队”名册第151页。广东省档案馆供图

难民收容所变成死亡营地

1953年,广州造纸厂在南石头邓岗(即现南箕路北段)进行职工住宅工程建设时,发现南箕路两侧地方,地下不超0.5米便有无棺木白骨,零乱且残缺不全,层层重叠,每层有黄土30厘米隔开,混有人骨的厚度有20-40厘米。由地表面深至2米内,均见及,分布不均匀。其数量之多,无法估计。

2022年3月22日拍摄的位于广州市海珠区的南石头监狱遗址与海港检疫所旧址(无人机照片)。新华社发

沙东迅在南箕村找到当年的一位目击者黄有,他说:“1942年初,天气很冷,许多香港难民坐船返广州,结果大部分难民被收入难民收容所,不久许多难民病死,有6个抬尸人,用帆布床抬尸出来,每次1-3具尸体,男女老幼都有,有的嘴巴还会动,没断气也都一起埋了。每次挖一个坑,叠起来埋六七具尸体,之后又在旁边再挖坑,周围都挖满了,沿路长有100多米,宽有20米左右,难民所的难民基本死光了。”

8604部队的大本营之所以选址中山大学中山医学院,是因为这里是最合适的地方,有现成的实验室、化验室、解剖室、课室、宿舍等基本设施,且该校当时已迁往后方,校内基本没人;同时,该校离市中心不远,交通方便。

根据丸山茂两次提供的简图核实,其本部、部队长室、总务课、第一课、疟疾研究室、动物室均在现中山大学中山医学院图书馆旧楼(两层及地下室的地方),部队长宿舍、军官宿舍,第二、三、四、五课,官兵宿舍、马房、细菌培养室、检索班等均在旧图书馆附近。这些建筑物除少数拆建外,大部分遗迹还在。

沙东迅根据丸山茂提供的地图与知情人员提供的线索,在中山大学中山医学院发现有原日军8604部队曾用过的、写有日文“係長室用”的旧木椅和从东京运来的医用铁柜两个(均有日本东京出产的金属商标)。

同时,沙东迅在广州市档案馆发现了几份日文统计图表,包括《敌地区急性传染病统计表》(1939—1941)、《两广地区(及港澳)鼠疫疫情一览表》(1867—1929)、《华南传染病发生概见图》等,均由“波第8604集团防疫给水部队”1944年编印。这些图表证明,8604部队曾花费大量人力、财力对华南地区的传染病史进行详细的调查。

广州市文物部门对侵华日军8604部队部分遗址采取了多项保护措施,如中山大学医学院旧图书馆,1996年被广州市人民政府确定为“侵华日军细菌战广州大本营旧址”,列为“广州市文物保护单位”。2019年至2021年,广州市文物考古研究院已陆续对南石路28号所在地块开展考古调查、勘探和发掘,发掘面积5000平方米。2022年,南石头监狱遗址被公布为广东省文物保护单位。

华南各地的细菌战罪行

华南理工大学退休教授、研究侵华日军华南细菌战的资深专家谭元亨指出:“名簿与华南地区留存的日军细菌战历史遗址、遗迹形成了有力呼应,以日方档案文件的形式印证了此前‘波第8604部队’老兵证词和幸存受害者口述史料的真实性。”

《波第8604部队留守名簿》记录信息详尽,还记录了侵华日军其他细菌部队名册上没有的内容,比如记录了一半以上人员在日本战败前后的去向,包括死亡原因、什么时候被中国战犯法庭逮捕等。

通过这些信息,研究人员可以进一步追踪这些战争参与者的后续命运,为全面揭示日军罪行提供更多线索。华南师范大学副教授吴佩军认为:“这份档案可以说是我们打开侵华日军华南细菌战历史研究的一把重要钥匙。接下来不但可以通过名册厘清其人员构成、机构设置和编制规模等基本史实,也可以具体研究名簿上人员战后的去向、梳理日军细菌战体系等,对揭示日军罪行具有重要现实意义。”

侵华日军“波第8604部队”不仅在广州进行细菌战实验,还在广东各地实施了细菌战行动。1941年五六月间,日军派汉奸到粤北,冒充逃难的难民,偷偷将细菌药物放进水缸、食物、水井等处,使很多群众中毒死亡。

投放的细菌有霍乱、肺病、疟疾、痢疾等,传染性很强,流行快、死亡率高。1942年,中国军政部军医署第八防疫大队发现日机撒放麦粒到粤北翁源一带,麦粒中有跳蚤,但因没有培养基,查不出是什么细菌。在廉江、湛江一带有鼠疫菌,经常有鼠疫流行。

1938-1939年间,阳江人陈顺旃亲眼所见,日机常轰炸阳江县,有几次并未丢炸弹,扔下来的是含粘胶的棉花,这些棉花都是带有霍乱菌的。

到1943年夏天,霍乱流行,阳江这一年因霍乱而死的不下千人,这也为阳江老人张重华、沙业统所证实。

广东省档案馆的材料显示,1939年的广东省政府训令说:“日军为防止我游击队蔓延,早有广散传染病细菌于战区之计划。1939年由东京运沪大批菌苗……共分鼠疫、霍乱、伤寒、白喉、赤痢之5种,制成雪茄烟式之蓝、黄两色玻璃管,已分送华中、华南各前方。令放弃阵地时,投置于河井及民房中……派遣汉奸散布各游击区内。”这也证明当时的广东省政府洞悉日军在广东进行细菌战的阴谋。

日本学者松野诚也在捐赠仪式上通过视频致辞表示:“希望这些资料今后用于广东省档案馆的展览和历史研究。我想通过两国人民之间的相互交流和相互理解,实现‘日中友好、日中不再战’的目标。”

那份棕色封面的名册已经泛黄,但它的出现照亮了历史黑暗角落,让那些被刻意遗忘的罪行无处遁形。细菌战作为违反国际法的战争手段,其残酷性和不人道性在这份名册和相关证据中得到了充分体现。通过对这段历史的研究和反思,可以更好地维护世界和平,防止类似罪行再次发生。

《南方》杂志全媒体记者、南方+记者|陈冰青 李冉

【本文责编】刘树强

【频道编辑】李晓霞 李育蒙

【文字校对】华成民

【值班主编】林琳 蔡惠珍

【实习生】黄思凯 陈柏言

【文章来源】南方杂志党建频道

订阅后可查看全文(剩余80%)