2025年4月30日13时08分

神舟十九号载人飞船返回舱

在东风着陆场成功着陆时

中山大学航空航天学院教授张小虎

非常激动

他带领的团队承担并顺利完成了

航天员运动特性数据采集软件研制任务

关于研制任务

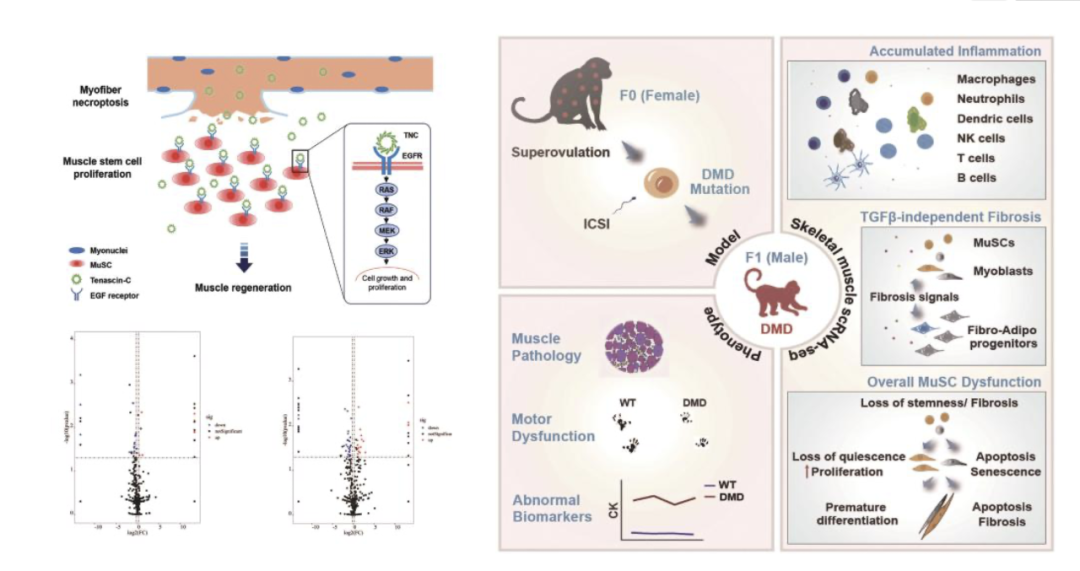

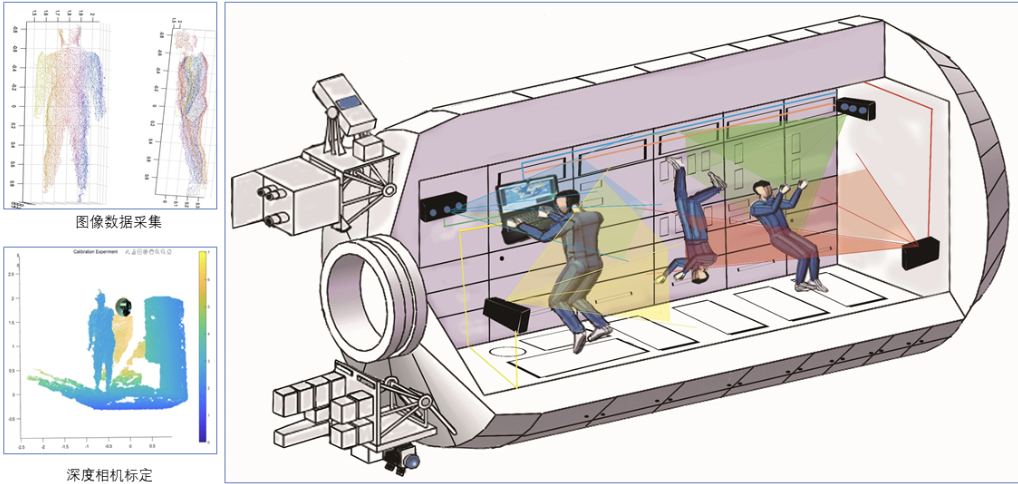

中山大学航空航天学院张小虎教授所带领的飞行器图像感知团队承担了航天员运动特性数据采集软件研制任务。该软件通过安装在天和核心舱内的图像数据采集单元完成在轨多相机标定、航天员在轨舱内活动多视角RGB-D相机数据的同步采集、相关数据的智能分析,为运动特性测量提供技术支撑。

神舟系列多名航天员在天和核心舱内利用本软件顺利完成了航天员运动学特性测量实验。

长期在轨航天员运动学特性研究持续开展

为什么要开展

运动特性测量实验?

太空环境对人体的影响是显而易见的。在微重力环境下,人体会发生很多改变,其中最明显的是肌肉、骨骼和体液的变化,包括肌肉和骨骼失去负荷、心血管功能异常等。🦴

神舟十九号航天员宋令东在空间站组合体舱外工作间隙挥手致意

长期在轨驻留,微重力环境会导致航天员运动学特性发生变化。因此,中国航天员科研训练中心人因工程重点实验室在航天医学实验领域,持续开展长期在轨航天员运动学特性研究,获取航天员在轨操作及活动中的运动学特性数据及其变化,为工效学设计与评价、优化在轨任务规划等工作提供数据支撑。⌨️

航天员运动特性数据采集示意图

除了运动特性测量实验,为了深入研究长期在轨对航天员的影响,多项研究也在开展:神舟十九号乘组进行了关于“长期在轨典型姿态下操作力变化规律”的测试和数据采集工作。地面科研人员将基于航天员在不同飞行阶段的数据,对比分析操作力在天地之间的差异及其随时间的变化,以揭示其变化的内在机制。

航天员正在开展“长期在轨典型姿态下操作力变化规律研究”项目的相关力量测试

与此同时,在“空间站任务人因适居性数据获取研究”方面,航天员们通过填写问卷和拍摄视频的方式,为科研人员提供了宝贵的航天员活动相关数据。这些数据涵盖了空间尺寸合理性、设备设施布局合理性以及用户界面可用性等方面,为未来空间站的人因适居性设计提供了重要支持。

该研究在未来的作用

长期在轨航天员运动学特性研究是航天医学和人因工程实验的一部分。主要围绕航天员生活、健康和工作保障技术,航天员工作能力和工作、生活程序的研究和验证,获取航天飞行对人的影响研究和技术验证等多个方面的数据资料,为后续空间站长期载人飞行累积经验。

航天人因工程实验秉承“为航天员使用而设计”的理念系统研究,解决航天员、航天器、航天环境之间的关系问题,确保航天员在轨安全、舒适、高效工作。在失重环境下,航天员能力特性就发生了变化,这就需要所用产品及系统的设计既要考虑到人的局限性,也要考虑到人的优势,这是人因工程的核心内涵。

航天员使用太空自行车 开展运动心肺功能测试

以上提到的在轨实验,都是为了研究人在失重环境下身体各功能发生的某些变化,从而提出有效的预防和保护措施。

人是载人航天的主体,将来走出地球寻找新的家园也是人类,所以要持续关注人的健康保障问题。了解空间飞行对人体的影响效应及其机制,寻求确保空间飞行人体健康安全的有效措施,一直是载人航天领域需要重点研究及突破的主题。

神舟十九号航天员蔡旭哲(右)、宋令东在气闸舱内做出舱准备

承担航天员运动特性数据

采集软件研制任务并顺利完成

这是中山大学

在人工智能(AI)领域的新成果

近年来,中山大学积极布局

推进人工智能领域的相关学科建设

人才培养和科技创新

努力占领先机

为国家人工智能发展贡献广州科研力量

中山大学成立人工智能研究院

5月6日

中山大学举行人工智能发展大会

会上揭牌成立人工智能研究院

并成立智能软件研究中心

慧眼健康研究中心等17个研究中心

此外,中大聚焦人工智能领域

布局科研平台体系

建设国家级平台5个、省部级平台24个

围绕新一代信息技术等重点领域

与14家企业共建校企联合研究平台

中大积极培育AI跨学科人才

中山大学致力于培养适用未来通用人工智能发展的跨学科人才。今年初横空爆火的DeepSeek,核心研发成员中有三位是中山大学校友。与大家想象中人工智能团队应该来自理工科不同,辛华剑校友毕业于中山大学哲学系,将逻辑学与人工智能有效融合,推动基础理论突破。

中山大学

此外,中大还将在2025年本科招生中新增4个“人工智能/计算机+”双学士学位复合型人才培养项目,并面向在校学生推出9个相关微专业,深入推进学科交叉融合。

除了中大的亮眼成果

广州科研力量还在更多领域

深度参与了航天项目

航天事业中的广州力量

Space

华南理工大学团队

“鱼航员”上太空

4月24日,神舟二十号载人飞船成功发射。跟着“神二十”一起发射升空的,还有6条来自华南理工大学医学院实验室的斑马鱼,是不折不扣的“鱼航员”。它们将在太空站停留30天以上,完成失重性骨丢失及心肌重塑的蛋白稳态调控机制研究项目。这也是国际上首次利用实施基因敲除的斑马鱼开展的在轨实验。

来自华南理工大学医学院实验室的“鱼航员”们

广州实验室

揭秘失重性肌萎缩防护

广州实验室胡苹团队作为主要完成团队之一,聚焦长期航天飞行影响航天员健康的肌肉萎缩防护关键问题,开展失重性肌萎缩研究,首次发现肌萎缩的骨骼肌卫星细胞分化障碍机制,成果发表在《Cell》 等顶级期刊,有效支撑航天员在轨失重防护,评估技术已应用于航天员失重生理效应防护任务保障。

在中国空间站进行首次

骨骼肌卫星细胞培养与分化

广州实验室及各大高校获得的成果

是广州科研力量蓬勃发展的缩影

期待广州作为科技创新的前沿阵地

继续为国家科技发展

贡献源源不断的力量!

订阅后可查看全文(剩余80%)