好消息!

对爱吃鸡的广东人

华农教授给出了新选择

近日

由华农家禽遗传育种团队主导培育的

“广弘3号”

实现小白鸡品种的突破性升级

获人民日报、新华社、南方+

广州日报、羊城晚报、每日经济新闻

等媒体报道

引起业界广泛关注

“全能”小白鸡,市场新选择

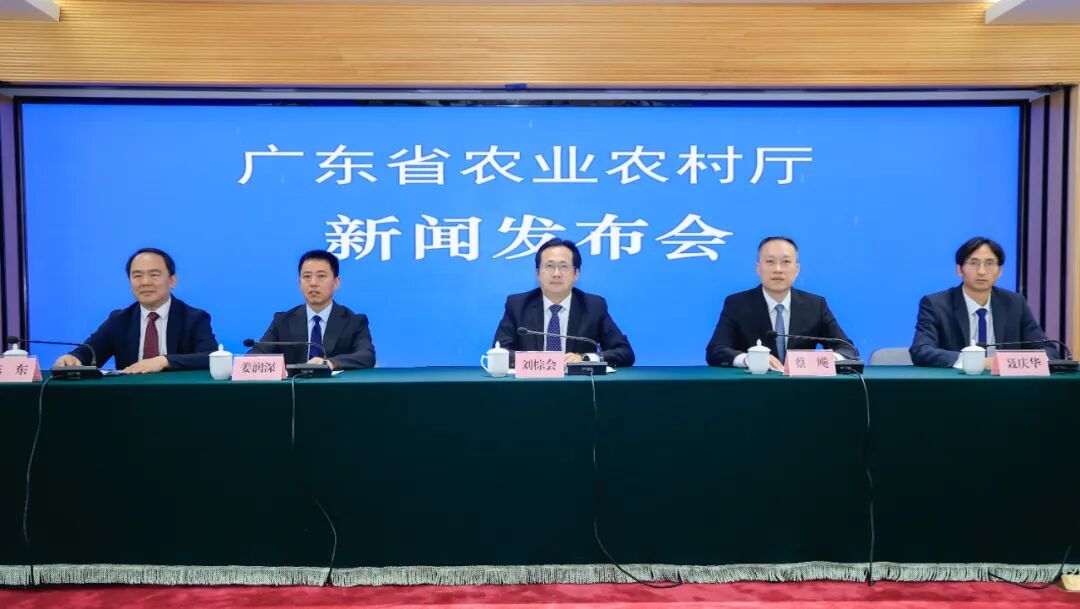

“广弘3号”小白鸡新品种发布会现场

“广弘3号”小白鸡新品种发布会上,广东省农业农村厅党组书记、厅长刘棕会,广东省广弘资产经营有限公司党委委员、副总经理蔡飚,农业农村部国家肉鸡产业技术体系岗位科学家姜润深,华南农业大学教授、项目技术负责人、国家生物育种重大专项技术首席聂庆华回应记者提问。发布会由广东省农业农村厅党组成员、副厅长陈东主持。

一只小白鸡,为何如此隆重登场?

据介绍,“广弘3号”小白鸡是我国首个创新性引入黄羽肉鸡血缘培育的优质小型白羽肉鸡国家新品种,也是南方地区首个小白鸡新品种,研发培育技术获得国家发明创造专利,填补了华南地区自主创新研发小白鸡品种的空白,有效助力我国肉鸡产业发展,服务国家种业振兴战略。

“广弘3号”小白鸡

在品质上,“广弘3号”小白鸡实现了突破性升级,肉质细嫩、鲜美多汁,白切煎焗均可,吃起来还有几分麻黄鸡的口感;同时,还兼具节粮性、长速快、淘汰鸡价值高的优点,市场竞争性较强,推广应用前景广阔。

“广东处在改革开放的前沿,我们搞研究更要锐意进取、敢于改革、开拓创新。”干了20年家禽遗传育种研究,聂庆华深有体会。从起初的不被看好,到最后的成功落地,华农家禽遗传育种团队携手南海种禽、广弘种业,校企联合攻关十多年,打了一场漂亮的胜仗。

10多年研究,超2亿条育种数据处理

作为全国第二大消费肉类,鸡肉是国人餐桌上必不可少的美味,更是广东人的心头好。对于吃鸡,广东人能给出的最高评价就是——“鸡有鸡味”。

经过40多年的产业发展,我国肉鸡上市量已达世界第一位。近些年来,小型白羽肉鸡(即“小白鸡”)凭借成本低、长速快等优势迅速发展,成为肉鸡产业的“后起之秀”。但长期以来,市面上的优质小白鸡品种并不多,大多抗病性较差,对养殖管理水平有较高要求。观察到市场的空白,华农家禽遗传育种团队与广弘旗下公司南海种禽、广弘种业一拍即合,很快便投入了研究。

聂庆华(中)指导团队成员开展实验

育种,基因是关键。快餐炸鸡多取材于快大型白羽肉鸡(即“大白鸡”),肉质一般,但养殖周期短、长得大;广东人最爱的农家乐“土鸡”,是优质黄羽肉鸡(即“黄鸡”),煲汤白切俱佳,但养殖周期长。如何取不同品种之长,实现“强强联手”的效果?

经过筛选,团队以快大型白羽肉鸡、南海种禽自主培育的优质黄鸡分别为终端父系和第一父系,并将浙江仙居鸡和海兰褐壳蛋鸡杂交,得到一种褐羽蛋鸡作为母本母系——这比传统的小白鸡育种足足多出了两层杂交路径。

在海量基因中,如何才能精准找到决定饲料转化效率、繁殖性状、外观性状、生长性状等性状的“种子选手”?通往真理的道路,从来没有捷径。“就像AI下棋,通过分析大量对局,预测哪一步胜算最高,我们建立成千上万的数据库,构建模型分析大量基因,预测出鸡的长势,进而计算对应的饲料转化率。”聂庆华表示,这一复杂且精度要求极高的基因测定过程,全部由团队自主完成。

团队学生进行性能测定实验

几千个日夜更替,无数行代码计算,团队最终实现鸡青胫性状的基因定位以及分子检测技术研发、饲料转化效率基因组选择育种、标记辅助选择(MAS)育种、肉鸡肉质性能分析等4项基因组育种技术创新及应用,通过“现场育种+分子育种”结合的方式,成功培育出了性状稳定、风味较佳的“广弘3号”小白鸡。育种过程中,研发团队还应用快慢羽基因分子检测技术实现雏鸡自鉴雌雄,结合青胫分子检测技术保障品种纯度,依托云计算系统处理超2亿条育种数据。

校企紧密合作,是成功关键

一只鸡好不好,在产业视角的考量下,不仅是味道怎么样,更在于养殖和管理方式是否适宜推广。

下鸡场,是聂庆华和团队成员的家常便饭。“企业有技术需求时,我们带领学生前往养殖场对接,根据需求开展对比实验。相应地,企业也为我们提供了各方面的支持和充足保障。”

在聂庆华看来,校企之间的紧密合作,是“广弘3号”小白鸡新品种配套系取得成功的关键:“我们团队和广弘种业旗下公司合作,‘靶向’开展技术联合攻关、定向发力人才培养、共同承担国家及省部级课题并组建家禽研究中心,这三点在育种过程中发挥了重要的保障作用。”他还特别提到了省农业主管部门的支持,“上级部门在资金、政策上的支持,也为我们解决了许多后顾之忧。”

华农家禽遗传育种团队与佛山市南海种禽有限公司产学研签约仪式现场

人才培养,则是校企合作的另一个惊喜收获。

自2011年起,华农家禽遗传育种团队与佛山市南海种禽有限公司始终保持着紧密的合作关系,并于2021年正式签订产学研合作协议。根据协议,除了联合开展科研攻关,校企双方还专门开设东源创新班,进行研究生联合培养,将“人才链”建在“生产链”上,与“创新链”深度融合,既解决企业技术需求,又促使学生在产业一线中发现问题、解决问题,提升专业能力。

聂庆华介绍,“广弘3号”小白鸡的基因组育种技术创新研发,有三项都是由团队学生挑大梁,“博士生孔少芬、周震,硕士生李佳豪,三位同学做了大量的工作,发挥了至关重要的作用。”

“通过参与项目研发,我真切地感受到,自己做的科研是实实在在的、有用的。能把科研技术应用到产业一线,既助力解决实际技术难题,也让我在实践中快速成长,特别有成就感。”孔少芬说。凭借过硬的科研成果,她已经顺利入职塔里木大学,即将在祖国西部继续自己的科研梦想,“特别感谢老师们的指导,未来我会继续努力,把论文写在产业一线。”

科研,“务实精神特别重要”

关于科研,聂庆华说得最多的就是“务实”。

“务实精神特别重要,我们团队一直都是这么做的。大家认可你,在行业有口碑,才能有长久的合作。”聂庆华说,“短期是做事,长期是做人。”

这种务实精神,在华农家禽遗传育种团队由来已久。团队带头人张细权教授,是聂庆华的老师,以实干风格言传身教;聂庆华接过老师的接力棒,又在科研教学的日常点滴中,将这种精神传递给自己的学生。正是靠着这种“实”的作风,团队于“十四五”期间主导培育出通过国家审定的肉鸡新品种(配套系)5个,曾获广东省科学技术奖一等奖、中国产学研合作创新奖一等奖等重要奖项。

华农牵头建成华南地区首个国家区域性畜禽基因库,图为基因库展厅

2024年,我国小白鸡上市量24.8亿只,在生鲜鸡等光鸡市场占有重要地位。对比市场同类品种,“广弘3号”小白鸡的料重比降低0.13,每只上市肉鸡耗料量减少254.8克。若按年推广2亿只计算,每年可节约饲料粮食5.1万吨。“广弘3号”小白鸡还有淘汰鸡市场价值较高的优点,有力促进肉鸡产业降本增效。

目前,“广弘3号”小白鸡已经全面投产。“未来,‘广弘3号’小白鸡将开展全产业链发展和品种推广,力争实现辐射带动农业产值超百亿元。”省农业农村厅有关负责人表示。

在聂庆华看来,“广弘3号”小白鸡在饲料转化效率、种鸡繁殖性能等方面还有进一步提升空间,这也是团队正在继续的工作。对此,他充满信心:“肉鸡育种,任重道远;广弘3号,未来可期!”

来源:华南农业大学

订阅后可查看全文(剩余80%)