牛背上的农民版画家陈业精:生命不止,刻刀不停

大雨滂沱,雨水猛烈地敲打着铁皮屋顶,发出噼里啪啦的声响。在高州市长坡镇西冲村一间简陋的平房里,九十岁的陈业精正俯身于临时搭建的工作台前,对窗外的喧嚣浑然不觉。两张褪色的红色胶凳上铺着一块薄木板,这就是他的创作天地。

铁皮屋顶下,四面大白墙早已被层层叠叠的木刻版画占据,墙角堆放着已完成或未完成的各式雕塑。这位耄耋老人眼镜都不用戴,手持刻刀在木板上游走,每一刀都精准而坚定。

“心静,任它外面雨打风吹。”陈老微微抬头,说完又一头埋进了他的艺术世界里。

10月31日《南方日报·高州视窗》A04版报道。

陈业精的艺术种子,早在七十多年前的牛背上就已悄然萌芽。

儿时的他总爱拿着树枝,在田埂上画下吃草的牛群。“那时候放牛,一看就是一天。牛吃草、耕作、休息的样子,我都记得清清楚楚。”回忆年少,陈老的眼神仿佛穿越了时空,回到了那个纯真的年代。

命运的转折发生在他上小学时。一位从城里来的美术老师发现了这个总是趴在地上画画的孩子,不仅送他半截铅笔和几张糙纸,还在课余时间带着他四处写生。

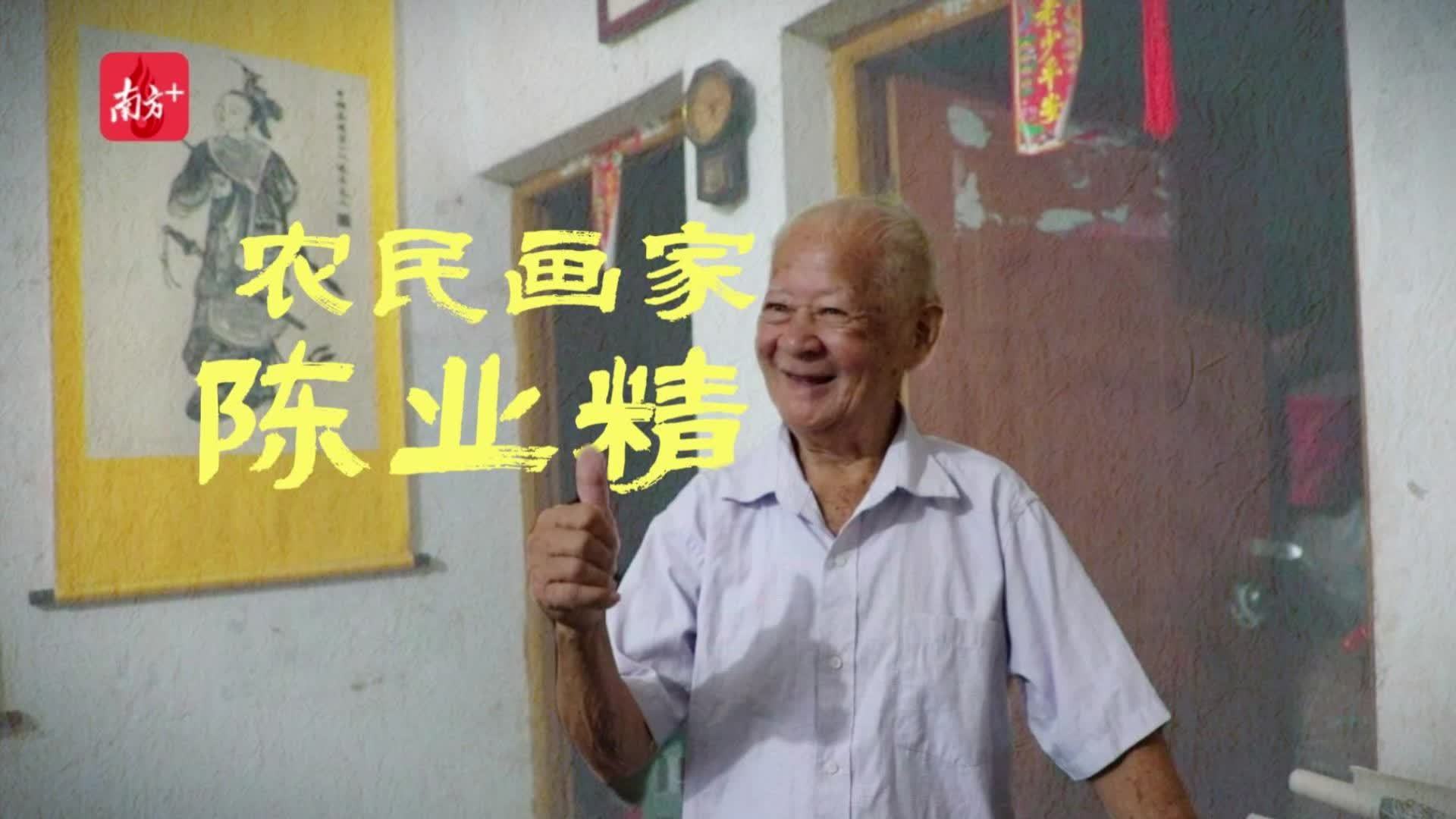

90岁的陈业精专心创作。

画牛、画鸭、画卷起裤腿劳作的农民……老师带着他在纸上画,在地上画,在墙上画,那些看似随意的写生训练,为他日后的创作奠定了坚实基础。

“那会儿大家只想着如何能吃饱穿暖,我也不懂什么艺术,只是爱在地上画牛。那位老师告诉我,大米是身体的粮食,而艺术是精神的粮食,艺术就在身边。”从那时起,陈业精就明白了一个道理:最动人的艺术,往往来源于最熟悉的生活。

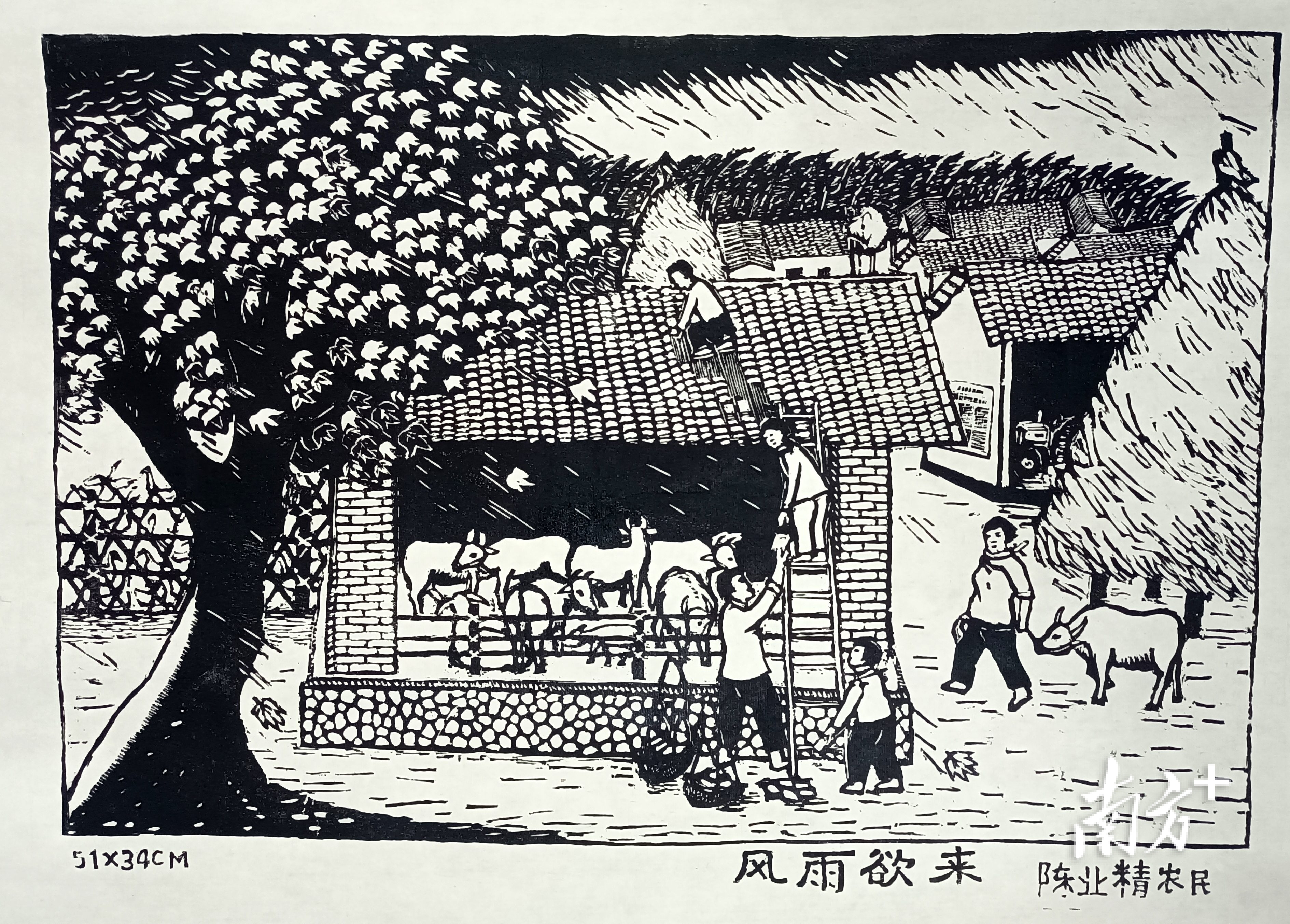

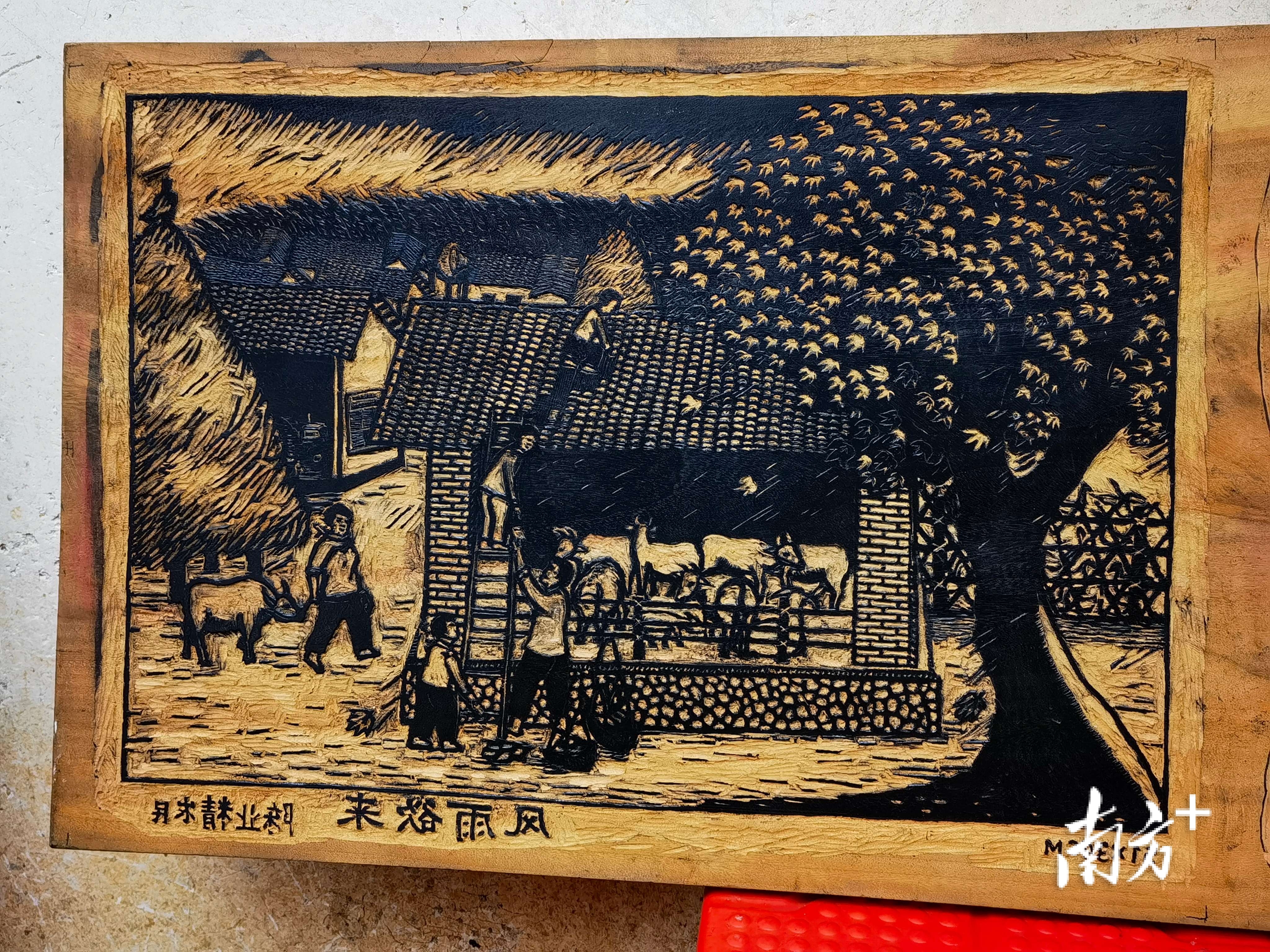

《风雨欲来》是他代表作之一,生动刻画了暴雨来临前村民紧急加固牛棚的场景。“看,树都吹歪了,叶子满天飞,风就要来了。”陈老指着画中细节娓娓道来,“那时候,牛是最重要的生产工具。保住牛,就是保住了一家人的生计。”

陈业精的创作离不开农村。

正是这种深入骨髓的乡土记忆,让他的作品始终散发着泥土的芬芳。从《选种》到《牧牛满坡》,从《绿化先行者》到《春耕图》,他的每一幅作品都是对农村生活的真实写照,都在歌颂乡间劳动者。

高州木刻版画源于农村,歌颂劳动。

20世纪80年代,高州版画迎来黄金时期。在张宗俊、卢西林等前辈的指导下,陈业精和近百名创作者组成了高州版画创作队伍,他们都是农民。“那时候,我们经常聚在一起切磋技艺,有时候为了一个刀的用法可以讨论一整夜。”

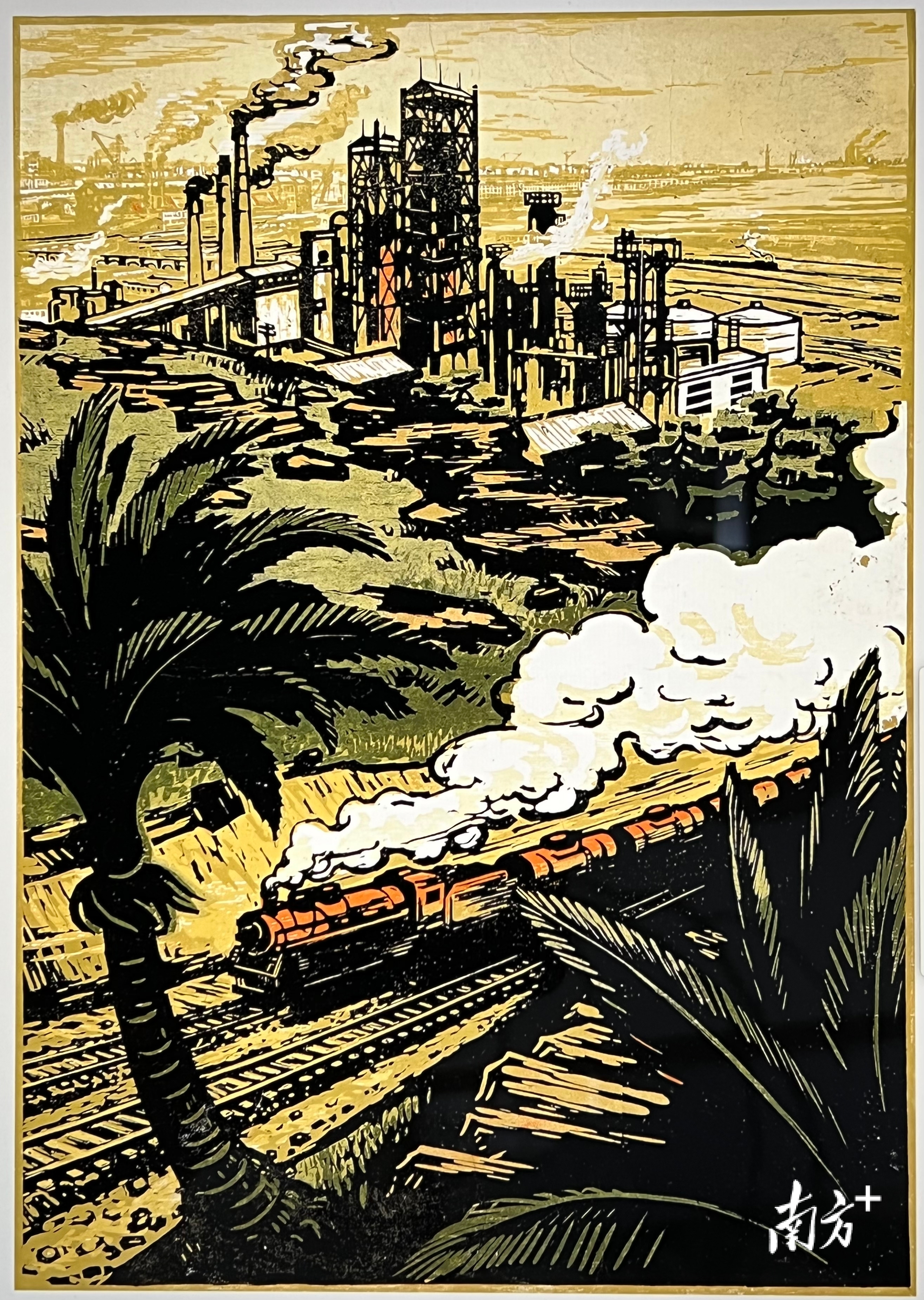

张宗俊创作的高州版画《油城报晓》被人民大会堂收藏。

他们创作的《满山红》《竹乡流翠》等300多件作品,不仅在国内展出,更有8件作品走出了国门。“谁能想到,我们这些农民刻的版画,也能登上国际舞台?”说起这段辉煌往事,陈老眼中依然闪烁着自豪的光芒,“有一次,一位来自北京的教授参观我们的作品,简直不敢相信这些出自农民之手。他说,这些作品里有最纯粹的艺术灵魂。”

“‘高州的农民会画画!’教授说的这句话让我骄傲了一辈子。”陈老语气坚定。

陈业精参加版画展。

陈业精的艺术之路,是一条执着坚守的漫漫长路。

高州木刻版画的制作工序极其繁复。“刻版时,手稍微一抖,整块版就废了。”陈老摊开双手,掌心布满老茧和刻刀留下的痕迹,“这双手,刻了六十多年版画,每一道伤痕都是一幅作品的印记。”

一块刻板要经过成千上万刀刻画雕琢而成。

谈起木刻版画,陈老滔滔不绝:“单是刻刀的保养就很有讲究。不同的木材要用不同的刻刀,刻直线要用平口刀,刻曲线要用圆口刀。下刀的角度、力度,都要恰到好处。”

高州木刻版画要先画,再转,再刻,再拓,起码经历4个大步骤方能完成,光是刻这一工序,快则数天慢则数个月,一刀下错往往就要推倒重来。“这是‘讲究’也是‘笨拙’。因为难学,所以很多人不爱学,但一旦爱上了,就要刻一辈子。”陈业精说。

陈业精走进校园。

直到三年前,陈业精还活跃在多所学校的课堂上。在小学、初中、福利院,都曾留下他授课的身影。“记得有一次上课,有个小女生问我:‘陈爷爷,为什么你刻的牛都会说话?’我告诉她,因为我跟牛做了一辈子的朋友!”

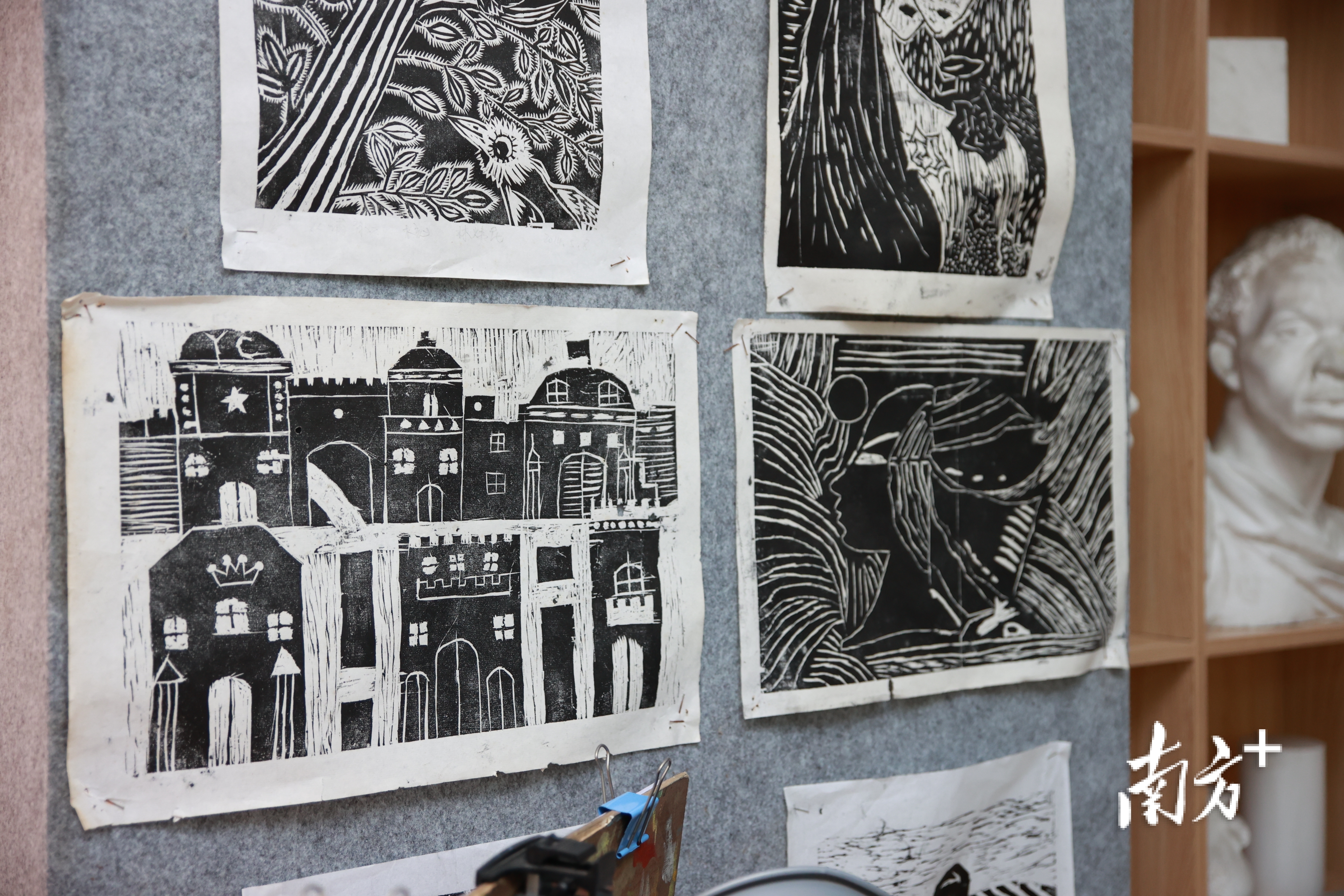

他总是耐心地手把手教孩子们握刀。“孩子们的手很小,但很灵巧。他们刻出来的线条,有时候比大人还有灵气。”在陈业精的课堂上,孩子们的创作题材十分丰富。钢铁侠、哆啦A梦、喜羊羊与灰太狼……陈老从不限制孩子们的想象。“我的老师告诉我,艺术来源于生活。我的生活在牛背上,所以画农村,但孩子们长在春风里,可以刻画的素材太多太多。”想起学生们,陈老满脸宠溺,“我常常觉得孩子们何尝不是我的老师。”

陈业精的课堂上,学生创作木刻画。

在快节奏的今天,高州版画这门需要静心打磨的传统艺术,正面临着传承危机。2012年,高州木刻版画入选广东省非物质文化遗产。这位九旬老人,仿佛找到了人生新目标。

陈业精在艺术道路上不断求新求变。近年来,画风逐渐融入了更多时代气息,审美也更加贴近现代生活。“要让年轻人爱学,老艺术也要焕新。”陈老说。

学生们的木刻画作品。

年过九旬的陈业精,依然在他的简陋工作室里坚持创作。更令人敬佩的是,他始终保持着艺术上的进取精神。

在他近年创作的冼夫人系列木刻版画中,这位历史上的巾帼英雄被赋予了新的艺术生命。“创作冼夫人系列是我多年的心愿。我希望把冼夫人幼年、少年、青年、中年等人生各个阶段都刻画下来。”陈老指着墙上一幅刚完成的作品说。

陈业精刻刀下的冼夫人英姿飒爽。

这幅作品中,马背上的冼夫人英姿飒爽,纵马奔驰在荔枝林间,盔甲服饰和妆容都经过精心设计。“你看冼夫人的服饰、妆容、盔甲等都借鉴了现在流行的电视连续剧,冼夫人也‘时尚’了不少呢!”陈老笑着说,“艺术从来都不是高高在上、墨守成规的,而是要用大家爱听、爱看的方式讲述故事。”

除了冼夫人系列,陈老还在尝试其他创新。“最近高州变化很大,我也在研究如何把现代建筑融入传统版画,”他拿出一幅草图,“我想创作一幅《新城古韵》,把高州的新地标和古建筑放在同一个画面里。”

陈业精家里摆满了木刻画。

正值90岁高龄,虽然不再方便远行,但陈老找到了新的创作方式——与徒弟罗小通合作。罗小通成了他的眼睛和双腿,走遍高州的每个角落,拍下城乡新风貌,两人共同构思如何在版画上呈现,新旧碰撞,也为创作激发了无限灵感。

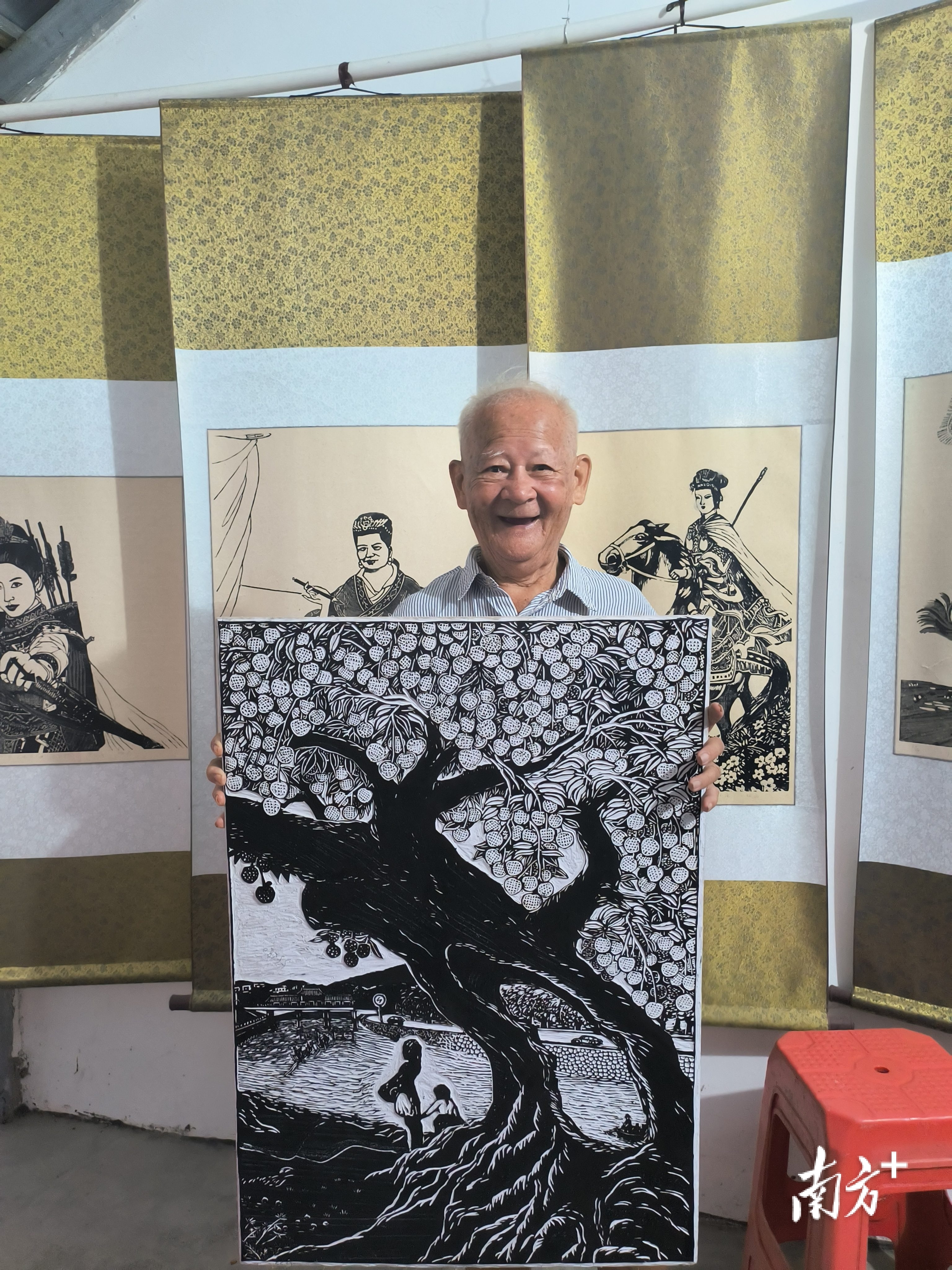

“你们看,这棵古树上的树洞,像不像一扇窥见历史的窗户?”对着近期完成的新作《荔乡甜蜜蜜》,陈老兴致勃勃地讲解创作灵感,“我们用一棵千年古荔枝树作为前景,通过中空的树洞展现桥头村小桥流水的新风貌。骑行的青年、戏水的孩童,就是荔乡新生活的剪影!”

陈老展示新作。

如今,虽然不再亲赴课堂,但陈老的工作室依然不时迎来求教的年轻人。在这个挂满作品的简陋空间里,艺术的薪火仍在传递。

“陈爷爷,为什么您这么大年纪还能创新?”一个来访的大学生曾这样问他。

“因为艺术就像生命一样,需要不断生长啊。”陈老微笑着回答。

夕阳西下,雨不知何时已经停了。工作室里刻刀声依旧,陈业精伴着窗外的余晖,继续打磨着新作的细节。

陈业精埋头刻画。

满墙的作品见证着一个时代的变迁,从黑白分明的农耕场景到色彩绚丽的现代乡村,再到充满创新精神的冼夫人系列,这条艺术探索之路,他走了七十多年仍不愿停歇。

“只要手还能动,我就要继续刻下去,继续进步。”老人的话语在满室木香中轻轻回荡,“艺术这条路,没有终点。”

窗外,雨后的村庄格外清新。陈业精重新拿起刻刀,在木板上又刻下了一道新的痕迹。这道痕迹,连同之前成千上万道的刻痕,正在慢慢汇聚成一名农民画家孜孜以求的一生。

87岁高龄时,陈业精还在校园授课。

业精于勤

艺术之路没有终点

南方日报:“农民画家”这个身份是怎么来的?您怎么看待这个身份?

陈业精:我是一名会画画的农民,所以大家叫我“农民画家”。我很欣喜,也很骄傲,愿意为之奋斗一生。

南方日报:如今90岁高龄还在坚持创作,您的动力是什么?

陈业精:动力是我想成为一名优秀的农民画家。虽然大家这么喊,但是我总觉得自己只是会画画、爱画画,不能被称为“画家”。我感觉我还要继续进步,继续追求。

南方日报:您创作一生,最大的助力是什么?如今最大阻碍又是什么?

陈业精:创作一生,最大的助力除了老师,就是我的老伴。我的一生都在写写画画,家里的事几乎是她一肩挑,木刻画并没有给我带来很多实际上的收入,但她还是很支持。

谈到阻碍,很多人认为我这个阶段创作的最大阻碍是年龄或者身体,其实我现在身体还挺好,少外出写生是避免家人担心。对于创作者而言,真正的阻碍是懒惰思想,可能一开始是一闪而过,后面可能就会泛滥成灾,让你一蹶不振。我的名字“业精”,就是“业精于勤”的“业精”。

陈业精参加木刻画展,对木刻画的喜爱溢于言表。

高州版画的流金岁月

高州是一座历史文化名城,有深厚的文化底蕴。高州版画又叫高州农民版画,最早可追溯到唐代,当时民间把门官等雕刻于木版上,拓印后装裱悬挂或张贴。后来,随着木刻技术的发展和观念的更新,逐渐有木刻艺人在木版上刻制年画。这些年画用红纸墨印,高州木刻画这项传统艺术慢慢流传开来。

高州版画为何被称为农民版画?这是因为高州版画起源于农村,早期高州版画木刻艺人主要都是农民群体,大多通过黑白两色描绘人物、树木、果实、畜牧等表现生产、丰收的主题。比如荔枝红了、稻穗黄了、勤劳的老黄牛、春耕秋收等,创作题材与当地的农村生活、农事劳动息息相关。

手上爬满茧子的农民,用刀与笔、纸与墨描绘劳动人民积极向上、辛勤劳作、创造美好生活的景象。因此,高州版画天然具有浓郁的农村生活气息,体现出粗犷、敦厚的艺术气息,质朴而感人。高州版画被叫作高州农民版画的原因,正是在于它是一种源于农民、歌颂劳动的传统民间艺术。

20世纪80年代,高州开始重视传统高州农民版画创作,先后开办十多期木刻创作学习班,由张宗俊、卢西林等著名版画大师授课,建立起一支近百人的创作队伍,创作了两百多幅精美作品。其中,参加国展2件、省展57件,走出国门的作品共8件。

“农民的画也能在国际大舞台上亮相,这是我们万万没想到的。高州农民版画的艺术性获得全国甚至国际认可,高州的风土人情、人文历史也因此被更多人知晓。”陈业精骄傲地说。

在张宗俊、卢西林等前辈的带领下,高州版画不管是雕刻技艺还是画风,都因注入时代气息而突破以往的“土气”。据统计,高州版画的“高光”时期共创作出《满山红》《竹乡流翠》《添花》《机耕路上》等作品300多件,其中参加山西、广东、北京版画联展的作品共5件;参加重庆、湛江、大连版画联展的共11件;参加全国农民版画展的共11件;参加秘鲁、加拿大、瑞士、比利时画展的共16件。源于农民、农村的高州木刻版画,其艺术价值得到了充分的肯定。

撰文:邱茜

视频:周梁

订阅后可查看全文(剩余80%)