韶州历史文化博物馆(风度阁,张九龄纪念公园)大展开幕

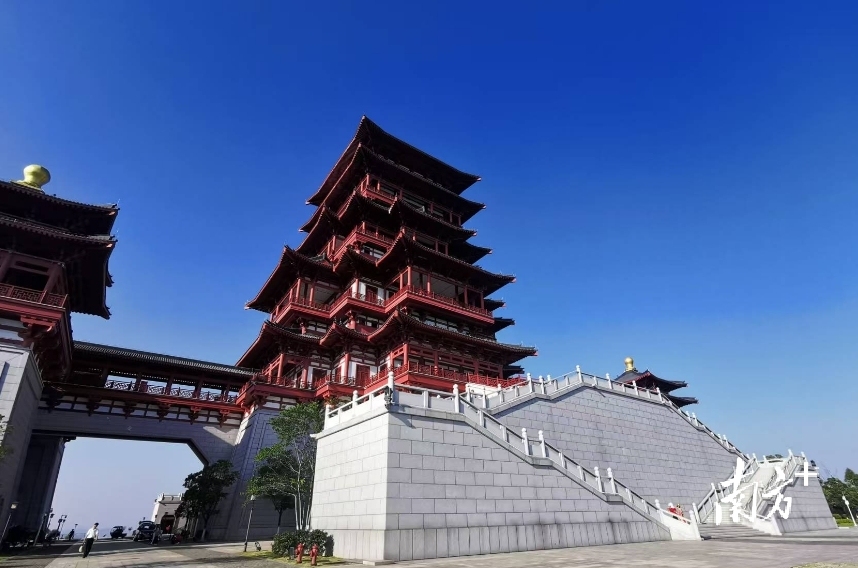

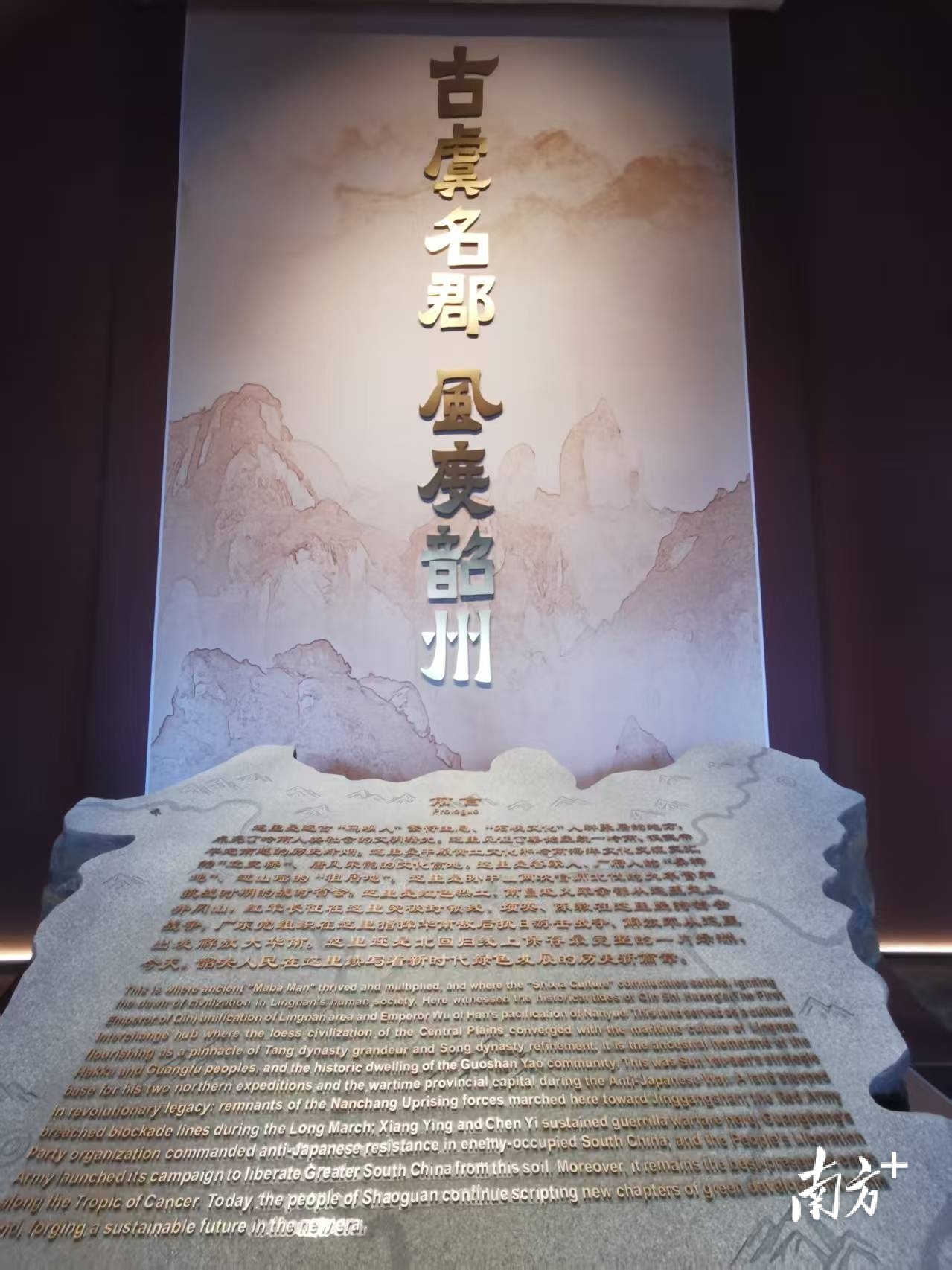

5月16日,正值“5·18国际博物馆日”广东主会场活动在韶关举办,韶州历史文化博物馆(风度阁)基座展厅内,《古虞名郡 风度韶州》大型沉浸式展览正式启幕。这座矗立于张九龄纪念公园回龙山巅的仿唐建筑,以81米的身姿俯瞰韶关三区(浈江、武江、曲江)的壮美风光,以科技与人文交织的叙事方式,为观众开启一场纵贯韶关历史的时空漫游,让观众在千年文脉与现代科技的碰撞中,触摸岭南文明的璀璨光华。

科技赋能:读懂“韶”是什么韶?“关”是什么关?

“我们以文旅融合的理念,创新科技与历史叙事交融的沉浸式展陈,打造可听、可触、可感的立体文化场域,为市民游客打开一扇触摸韶州文明、对话历史先贤的窗口。”韶关市博物馆馆长何露介绍道,展览以“大专题+小故事”的叙事脉络,串联起韶关自先秦至当代的文明史诗。

步入序厅,马坝人生活场景的画面映入眼帘。塑像造型的篝火堆旁,12.9万年前马坝人凝望现代的目光穿透时空——1958年,那具嵌满智慧沟壑的头盖骨化石在此重见天日,填补了华南人类进化史的空白。新石器时代的稻作文明与良渚文化的紧密相连,岭南文明的曙光在此点亮。

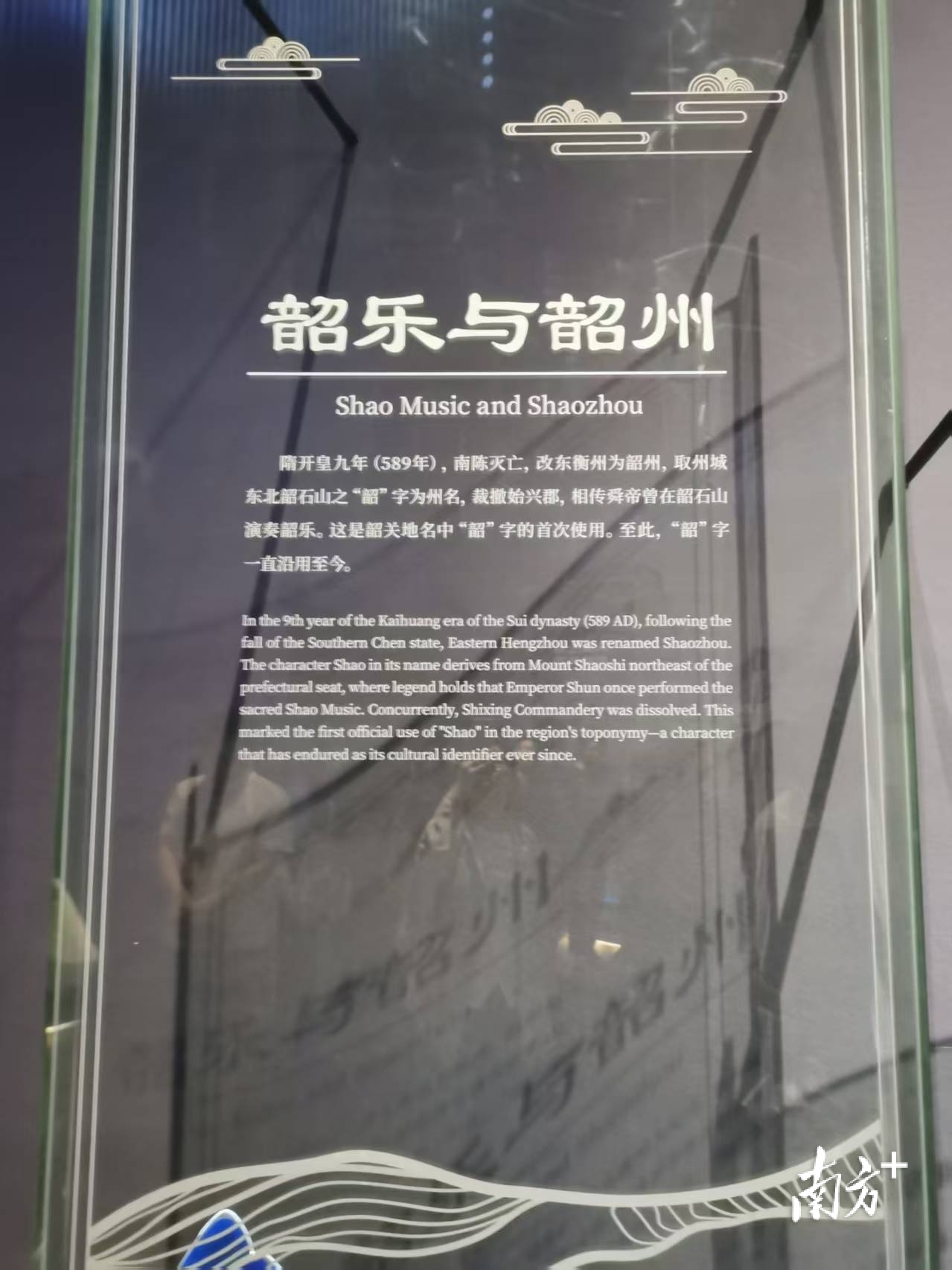

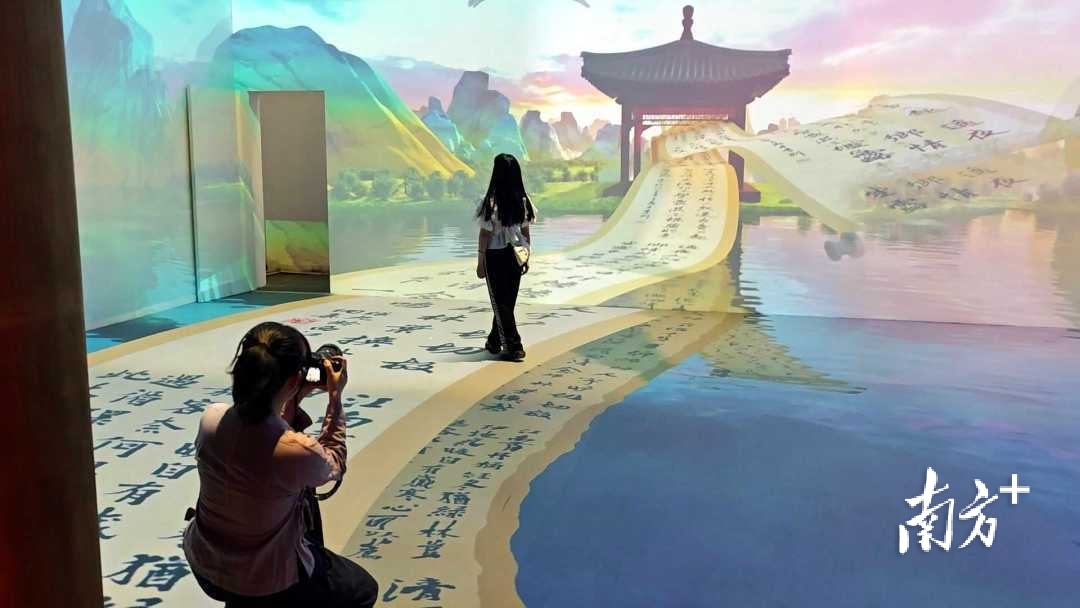

移步至“韶乐秘境”,丹霞赤壁的双阙石孔窍中传来悠长颤音。穿堂风与数字音效交织,模拟出传说中舜帝奏响的韶乐余韵。隋开皇九年(589年),“韶”字首次成为这片土地的名字,一直沿用至今已有1400年的历史。唐宋文人韩愈、苏轼的诗句在穹顶流转,观众可跟随虚拟墨迹吟诵“海上生明月,天涯共此时”,与张九龄共赏南岭月色。在“珠玑古巷”场景还原,寻找百家姓中的南迁故事。

“你好,我要报税。”在展馆的“太平税关”场景中对着AI虚拟“官员”,说出指定“暗号”并输入货物信息,就可以体验太平关商贾云集、货物流转的繁荣贸易盛景。今“韶关”地名中的“关”字来源于岭南地区陆路最大的税关——太平关。明清时期,在广州“一口通商”的历史背景下,当时的朝廷在韶州设立太平关(太平桥关、遇仙桥关、北门旱关)。

其中,太平桥关和遇仙桥关设于水上,后在韶州府城北门(今中山路附近)增置旱关一处(陆路关),叫太平北关,清代韶州府城图清晰地标注了三税关。道光年间(1821—1850年),太平关岁额银达21万两,比粤海关22个税口年征税总和11万两多出近一倍,让韶州成为全国著名的税关。

场景还原:从千年名相到烽火课堂的时空对话

韶州,自古人文荟萃,英才辈出。最为著名的就是盛唐贤相张九龄和北宋名臣余靖。

被誉为“岭南第一人”的张九龄,他是开元盛世的重要缔造者,是著名的政治家、文学家,更是历史上第一位岭南籍宰相。

在开元贤相中,张九龄以“尚直”著称。他在朝主政期间主张德才吏治,授贤以职,反对滥封官爵,反对以李林甫为相,与玄宗产生分歧,李林甫借机向玄宗进谗言,736年张九龄以尚书右丞,罢知政事。次年四月,出贬荆州都督府长史。740年,张九龄病逝于韶州。这是张九龄墓,平面呈“古”字形结构彰显了墓主人的尊贵身份。由徐安贞撰写墓志铭,详细记叙了张九龄的一生。

张九龄也是一位著名的诗人,著有《曲江集》收录诗文460余篇,被称为“岭南诗祖”。其中《感遇》被清代《唐诗三百首》列为首篇。《望月怀远》中的“海上生明月,天涯共此时”更脍炙人口,传诵古今。作为政治家,张九龄刚正不阿;作为文学家,他开一代诗风,他用63年的人生,书写了不朽的传奇。

在展馆中,观众可以沉浸式交互科技,穿越千年亲历一代名相张九龄的传奇人生。

韶关在两宋时期文教昌盛,人才辈出。北宋天圣二年(1024年),余靖、王式、黄正、梅鼎臣同登进士科。韶州府学于北宋至和二年(1055年)由知州胡牧创建,学址设在府治南(今韶关市风采路),历经元、明、清修建,基本形成庙学一体的建筑群,曾是粤北最重要的官方教育机构。清光绪三十一年(1905年),科举考试取消后,停止办学。在同治版《韶州府志》中,记载了鼎盛时期府学有学生数百人。宋代韶州所辖各县都设立了县学,这些县学为基层教育提供了重要支撑。

在展馆中观众可以步入“韶州府学宫”拜孔子,通过多媒体互动体验古代科举气氛。韶州的教育发展史,培养了大批杰出人才,更塑造了这座城市崇文重教的精神品格。

千年文脉不断,进入近现代。抗战时期,王亚南、卢鹤绂、丁颖、马思聪等被称为“坪石先生”的教师学者,在艰苦环境中辗转粤北办学以知识筑起民族精神的堡垒。1944年,更有600余名中山大学、岭南大学学子投笔从戎,加入东江纵队抗日武装。当硝烟散去,坪石的课堂、大村的琴声、都已化作中国教育史上永恒的丰碑。观众坐在当年教室场景中的座位上,细细感受那烽烟不绝于耳的读书声……

建筑叙事:风度阁里的古今共生

张九龄纪念公园位于浈江、武江、曲江三区交界的回龙山,自2021年9月开园以来,已成为市民游客休闲旅游的热门景点。回龙山顶视野开阔,三区(浈江、武江、曲江)美景尽收眼底。古代韶州城渔民劳作一天后在晚霞时分,将渔船停靠在回龙山脚岸边,以笛子吹奏欢快悠闲的渔曲,一派悠闲自得的景象,这就是清代曲江二十四景之一的“迴龙渔笛”。

作为展览载体的韶州历史文化博物馆,本身就是一座“会呼吸的历史地标”。建筑以张九龄《望月怀远》的诗意为灵感,采用“明五暗九”的仿唐制式——五层飞檐象征五岭巍峨,九重空间暗合盛唐气象。四个阙楼与主阁以空中连廊相接,如文人张开双臂拥抱三江。策展团队还在展陈中布置了不少“时空彩蛋”,如:岑水铜场、永通钱监、民国骑楼街造景、老式火车站等。

除了基座的《古虞名郡 风度韶州》大展,阁一层、阁二层也将同步开放。一层作为游客服务中心,通过高清影像与全景图文,系统展示该市十个县市区旅游资源:丹霞奇峰、南华禅音、珠玑古巷、瑶乡风情……为游客提供生动详实的参考,助力深度探索“岭南秘境”。二层《韶关城事》主题展以数字化手段勾勒现代发展图谱,讲述城市蝶变,定格韶城新貌。

据悉,《古虞名郡 风度韶州》大展于5月17日正式面向公众开放。从马坝人篝火映照的原始智慧,到舜帝韶乐的石磬清音;从唐宋文脉浸润的府学宫,到近代烽火中逆行的“坪石先生”……千年时光长河在此翻涌,凝成立体的岭南文明史诗。这座地标建筑不仅承载着韶关的过去,更以科技为笔,为未来书写新的文化传奇。正如策展人所言:“让文物‘活’起来,历史‘动’起来,方能真正听见文明的回声。”

文/图:南方+记者 唐音

视频:阙紫晴

订阅后可查看全文(剩余80%)