缘何岭南画派有西行写生传统?揭秘60年前广东画家入藏往事

今年是西藏自治区成立60周年。近日,一段广东画家60年前进入西藏创作的往事,在尘封一甲子后被钩沉。

1965年8月,来自广东、浙江、四川的七位艺术家受文化部委派踏上西藏高原,在雪域神奇土地展开采风写生,并担负着为人民大会堂西藏厅创作主题美术作品的重任。

随中央代表团入藏的七位艺术家于1965年冬在拉萨合影。刘济荣(左四)、杜英信(左五)、牛文(中)、姚耕云(右四)、其加达瓦(右三)、梁世雄(右二)、李焕民(右一)

60年过去,当年的艺术家们相继离世,仅广东的梁世雄先生健在,现已93岁高龄。

在西藏自治区成立60周年的重要时刻,由岭南美术出版社策划,中国美术馆原副馆长梁江、深圳画院原常务副院长其加达瓦、广州美术学院副研究员赖志强共同编撰的《雪域使命——1965年中央委派艺术家入藏图像史》,让这段激荡人心的美术史往事“浮出水面”。

南方+记者专访中国美术馆原副馆长梁江、岭南美术出版社《雪域使命》编撰团队,从七位入藏艺术家留下的珍贵史料中,还原这段有温度的美术史记忆,追溯几代岭南画家接力传承的画学传统。

“一路风餐露宿,但满目奇观”

“到西部写生,寄予着几代岭南画家的时代情结。”梁江说。抗战时期,艺术家们以画笔为矛,将被外敌侵占的大好河山,记录在饱含忧患意识、家国情怀的笔墨中。

早在上世纪40年代,岭南画派三位杰出画家关山月、黎雄才与赵少昂就曾相继开启西行写生。

1944年冬,关山月在重庆举办《西北纪游画展》,郭沫若观展后深有感触,题写道:“画道革新当破雅,民间形式贵求真。”

笔墨当随时代、创作紧贴生活,成为关山月以及岭南画派后辈始终不渝坚守的传统。

而1965年8月的这段入藏创作,是接续这一传统的重要事件。

在这七位入藏的美术悍将中,梁世雄、刘济荣来自广东,同行的还有浙江的姚耕云、杜英信以及四川的牛文、李焕民、其加达瓦。他们分成两组:牛文、李焕民、其加达瓦为“版画组”;刘济荣、姚耕云、梁世雄、杜英信为“国画组”。

8月30日,时任广州美术学院教师的画家梁世雄透过飞机舷窗,第一次看到拉萨的雪山。彼时只有32岁的他在笔记本上意气风发地写道:“真使人有‘山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高’的感觉。”

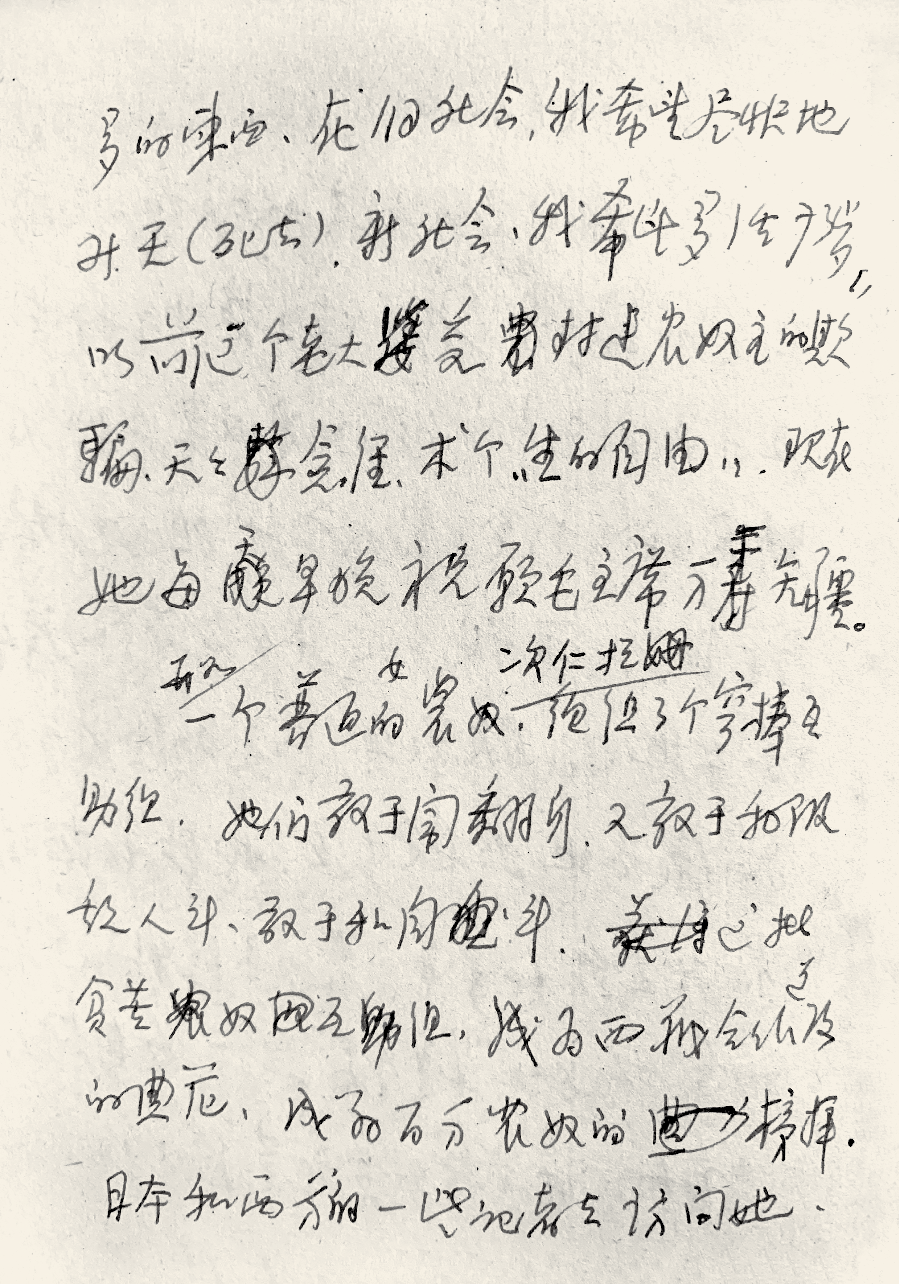

梁世雄笔记

数月后,梁世雄为人民大会堂创作国画巨制《雪山雄鹰》,刘济荣创作《雅鲁藏布江两岸丰收忙》等一批反映西藏风情的力作。

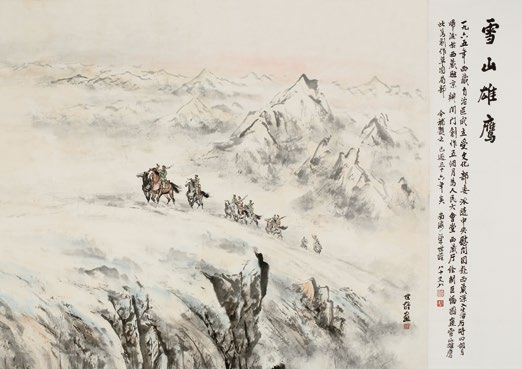

梁世雄《雪山雄鹰》(画稿二)

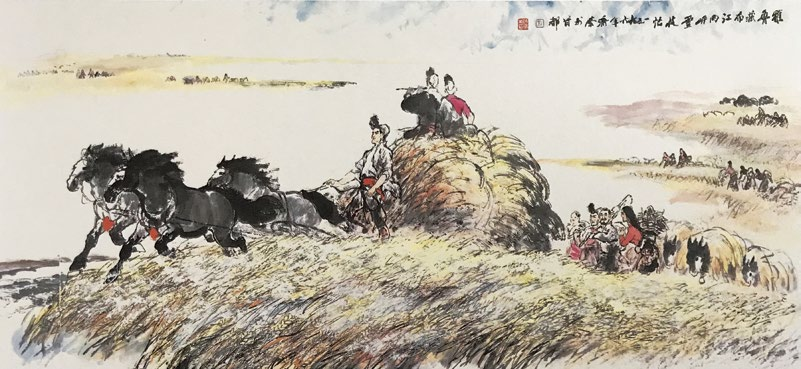

刘济荣《雅鲁藏布江两岸丰收忙》(画稿)

“几十年前的交通状况复杂,进藏写生需要非一般的决心和勇气。”在梁江看来,众多西藏题材美术作品,背后承载着几代艺术家不畏艰辛求索的精神历程。

抵达拉萨第二天,梁世雄在日记里写道:“今天起来,精神还好,但走起路来还是感到脚软、头痛,比较起来,我还算好,济荣躺倒了,过几天是会适应的。”

刘济荣笔记

“一路虽风餐露宿,但满目奇观,雪山似剑,山岩如火,或飞瀑横空,或深谷盘桓。”在杜英信晚年的回忆中,可以感受到画家们精神上获得的喜悦战胜了身体经历的痛苦。

尽管存在海拔高、气候恶劣、交通不便、语言不通等障碍,七人几乎抵达了藏区能去的所有地方。

赖志强根据画家们的笔记和回忆,大致推断出七位画家在西藏的行程范围:以拉萨为中心,他们的行程东至与四川交界的昌都,北至临近青海的那曲,南抵与不丹交界的亚东,西至日喀则。

梁江曾粗略算过,每人画了不下五六百张现场速写,还拍摄了数百幅难得的纪实照片。岭南美术出版社艺术文献编辑室主任韩正凯告诉南方+记者,根据现存资料统计,七位画家共留下2000余张照片、近5000幅速写,以及10余万字述忆手记。

“这些珍贵资料大部分从未公开过,可以说是新中国边疆艺术创作的一手文献,具有不可估量的文献价值与学术意义。”韩正凯说。

“他们的作品,构成一部时代精神史”

60年前的入藏创作,在新中国美术史留下怎样的独特印记?

“唯有带着真情实感的作品,才能在时代中留下来。”梁江认为,追溯这段往事得到的一个启示就是:真正的艺术家要有为时代立言的使命担当。

七位画家入藏之时,正值西藏自治区成立之际。这一历史性时刻标志着西藏社会成功跨越封建农奴制,确立了社会主义制度和民族区域自治制度。

中央代表团抵达西藏,受到西藏自治区领导人和拉萨各族各界群众欢迎,载《民族画报》1965年第10期

在重大社会历史事件面前,画家们不应缺席,要有以艺术记录历史、记录时代的能力。

姚耕云创作的纪实性线描速写画《西藏自治区第一届人民代表大会第一次会议速写》是一幅颇具代表性的美术作品,刊登在1965年9月21日的《人民日报》。画面中,代表们正络绎不绝地走进西藏自治区第一届人民代表大会举办地点劳动人民文化宫。

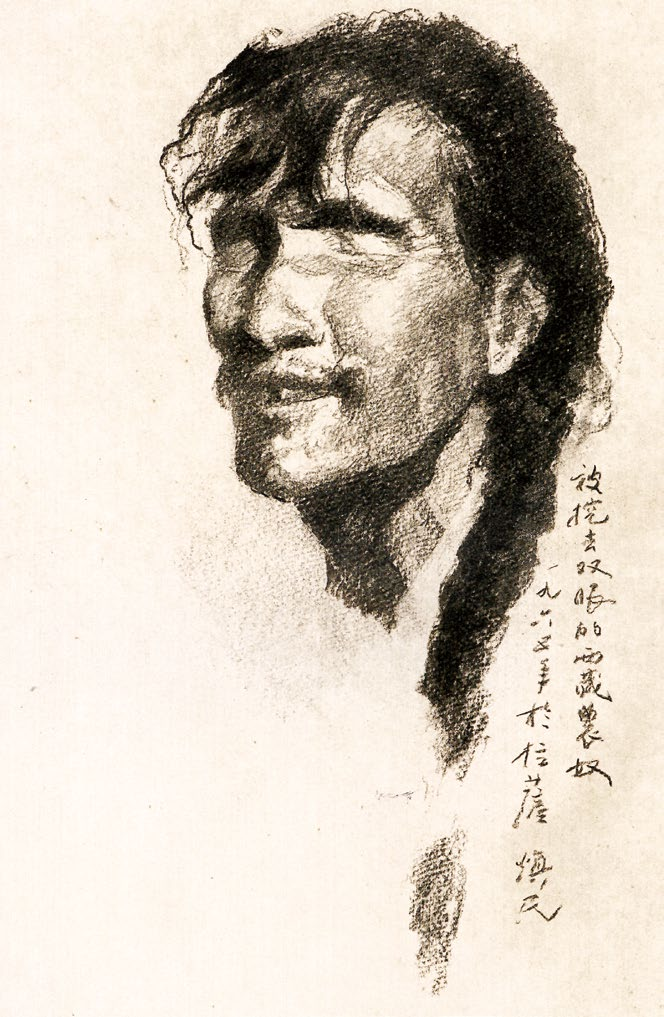

沿途写生中,画家们将画笔瞄准翻身解放的农奴们。李焕民以速写记录了一位被挖去双眼的西藏农奴、杜英信的纸本铅笔画《幸福的晚年》画下了做了66年农奴终于迎来新生的阿羊。

李焕民《被挖去双眼的西藏农奴》

而从两位广东画家的画作与笔记中可以看出,他们对农奴命运抱有热切关怀。

梁世雄在参观克松庄园,听闻从小当奴隶、受尽迫害而反抗的尼玛次仁的故事后,在笔记里写道:“水鸟长有翅膀,可以自由飞翔,我们长有双脚,却不能自由行走……新中国成立前奴隶的悲惨生活,是谈不完的。”

“画家们记录下中国历史的重大变化,当他们的作品汇集在一起,就构成了一部时代的精神史。”梁江说。

梁江还提到,除了所见所闻带来的思想变化,西藏独特的人文风情,也为画家们打开了技法上的新天地,他们了解和吸取藏族唐卡、壁画元素,甚至吸收矿物颜料与金线勾勒技法等艺术风格,探索出适应西藏特色的艺术表现方式。

一批批岭南画家先后入藏,接续前辈传统

耐人寻味的是,60年前的这段入藏经历,深刻改变了七位艺术家此后的艺术走向。

1972年,为参加全国美展,刘济荣创作了一生中重要的代表作《昆仑道班》。这幅画的诞生与其1966年从拉萨乘坐汽车回敦煌的途中见闻有关。他曾回忆道:“这条青藏生命线,全靠道班工人、解放军战士、藏族同胞的修理、保护,非常艰苦。沿路常见军民护路的情景,十分感人。”

刘济荣《昆仑道班》

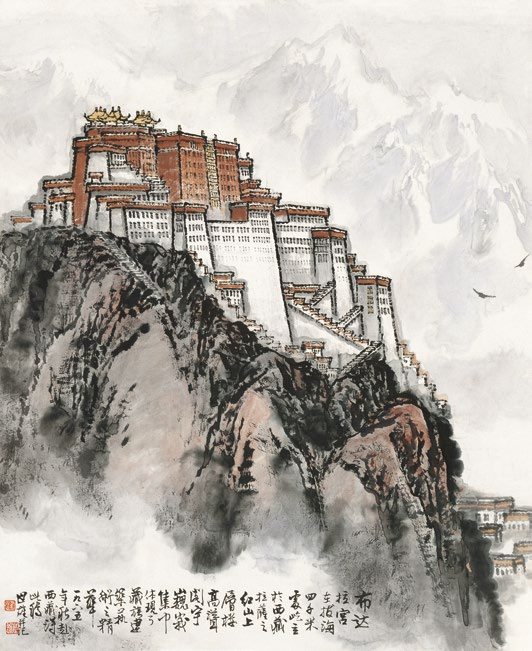

离开西藏18年后,梁世雄创作出水墨设色山水画《布达拉宫》。画作上布达拉宫高耸入云,画面下方晕染出缭绕烟云。赖志强认为,这是一件以西藏为主题、能载入20世纪下半叶中国美术史册的重要山水画作品。

梁世雄《布达拉宫》

西藏主题的创作贯穿了梁世雄此后的艺术生涯,如《春耕》(20世纪70年代)、《红色的种子》(1976年)、《拉萨朝阳》(1983年)、《高原金秋》(2010年)等。

1965年后,牛文、李焕民、其加达瓦、刘济荣又多次入藏采风。1981年,刘济荣重返藏区,西藏牦牛成为他一生中重要的题材。李焕民到西藏等藏族聚居区深入生活达33次,用画笔与藏族人民结下深厚情谊。

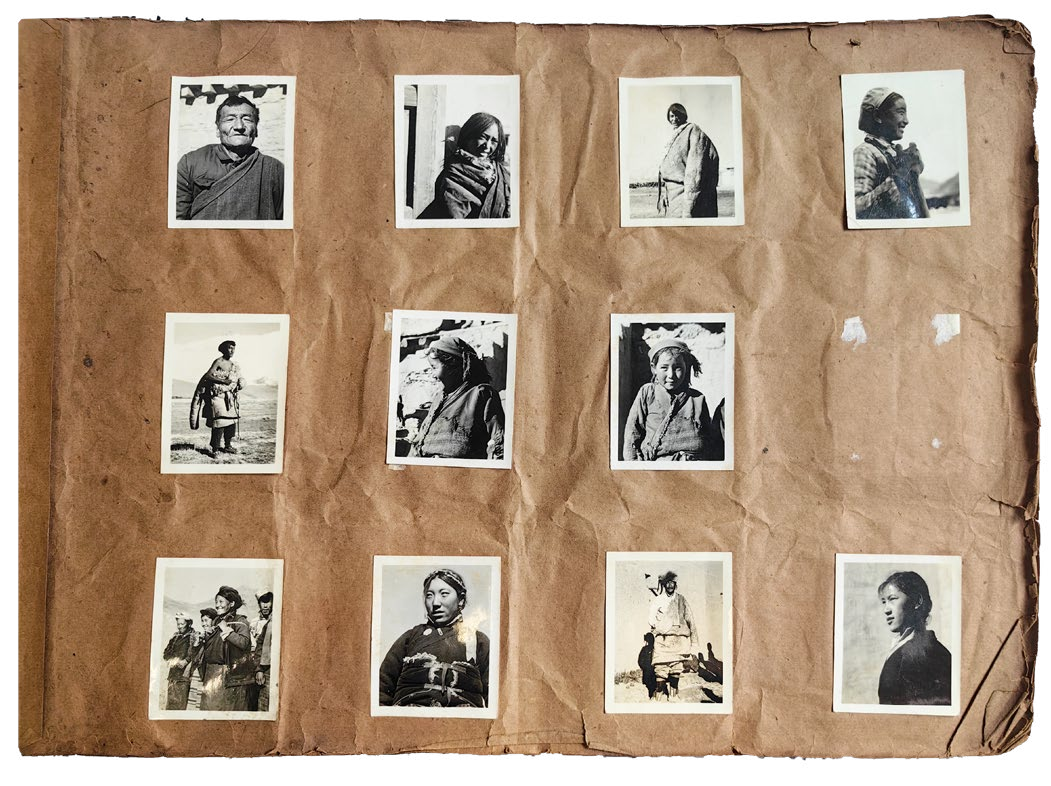

其加达瓦保存的相册

继此之后,一批批岭南画家先后入藏创作,接续前辈传统。

如广州市美术家协会副主席朱颂民,以表现西藏山水享誉画坛。他曾20余次深入西藏写生,其西藏山水画的色彩运用大胆鲜明,风格自成一派。中国美术家协会顾问许钦松称他为“走出岭南的实践者”。

原珠海市美术家协会主席、珠海画院院长古锦其也是岭南画家中出名的“西行者”,1994年至2019年期间,他曾46次入藏,他将藏区称为他的“第二故乡”,著有速写作品集《青藏记忆》等。

“重新审视这些银盐照片、手绘速写和钢笔手记,不仅能洞见艺术家的独特视角,更激励着一代代创作者扎根生活,创作出更多反映时代精神的作品。”韩正凯说。

如今,七位艺术家笔下的那段西藏记忆,将在《雪域使命》一书中展卷于世人,当年那些被画家们定格的雪山牧场,熔铸于画卷的精神信念,依旧炽热。

2025年拉萨市新颜

采写:南方+记者 赵媛媛 杨逸

拍摄:南方+见习记者 赵子杰

剪辑:南方+记者 李志颖

统筹:李培

图片由岭南美术出版社提供

订阅后可查看全文(剩余80%)