成为国际上首个建成的新一代大型中微子实验装置

中微子对于人类来说是神秘的,它是宇宙形成之初就存在的基本粒子,隐藏着许多未知的重要信息。研究中微子是国际前沿的基础科学,对帮助人类认识宇宙和现存的世界物质都具有重要意义。

大科学装置在基础研究中起到旗舰的作用。2025年8月26日,江门中微子实验(JUNO)已成功完成2万吨液体闪烁体灌注,并正式运行取数。经过十余年的准备和建设,JUNO成为国际上首个建成的新一代大型中微子实验装置。JUNO在试运行期间首批获取的数据显示,其探测器关键性能指标全面达到或超越设计预期,这使JUNO能够着手解决粒子物理学领域未来十年内的一个重大问题:中微子质量排序——即第三种中微子(ν3)是否比第二种(ν2)更重。

JUNO合作组发言人、中国科学院院士王贻芳表示:“完成JUNO探测器灌注并开始运行取数,是一个历史性的里程碑。这是国际上首次运行这样一个超大规模和超高精度的中微子专用大科学装置,将使我们能够回答关于物质和宇宙本质的基本问题。”

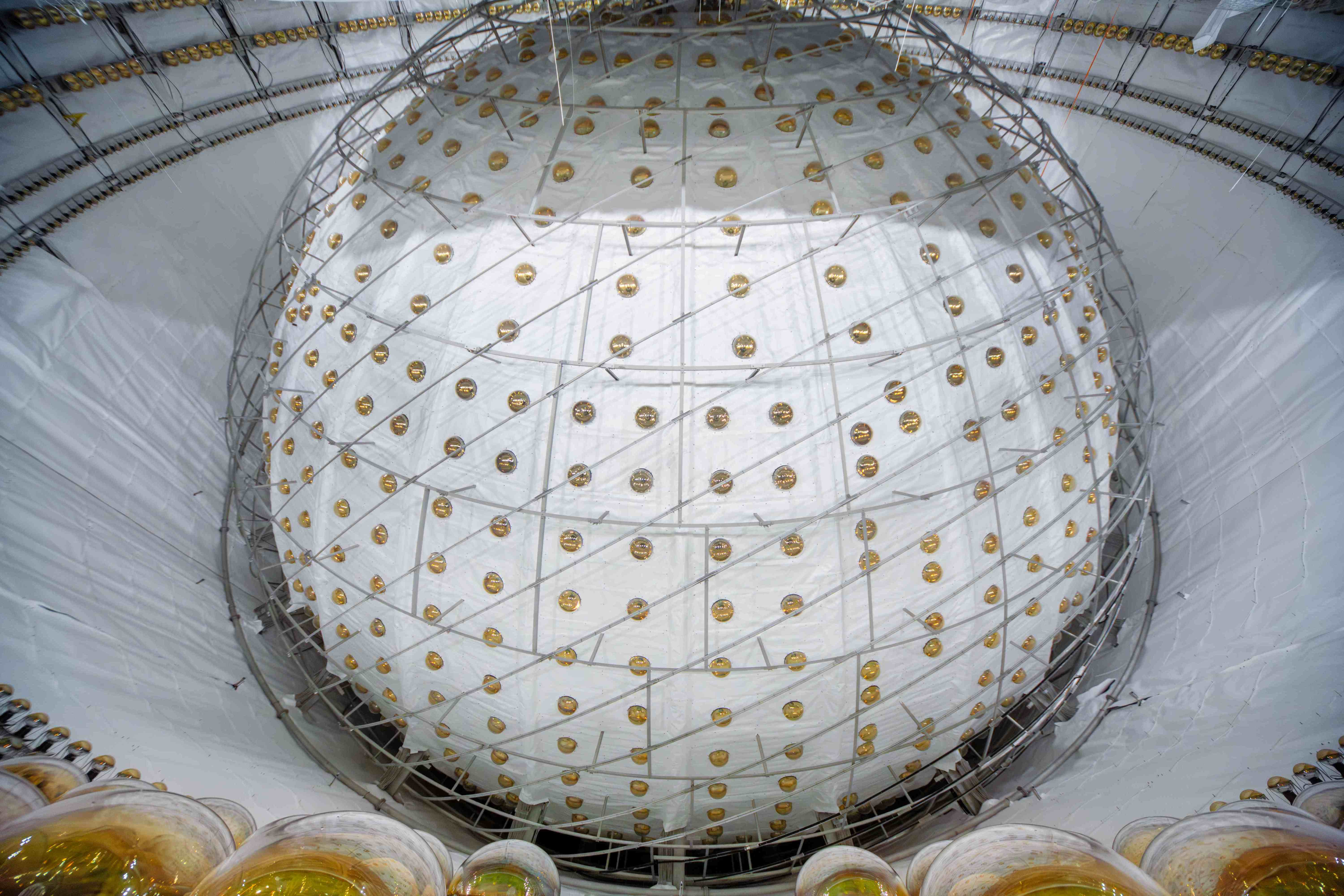

▲位于水池内(尚未灌水)的中心探测器(外部图)

为什么要进行中微子研究?

揭开“幽灵粒子”神秘面纱

中微子研究需要粒子物理、天体物理、宇宙学、地球科学等学科交叉研究,时常被称为“幽灵粒子”,自 1956 年被发现以来就一直充满神秘色彩。中微子是宇宙形成之初就存在的基本粒子,但中微子这种几乎不与物质相互作用、质量微乎其微的粒子,却承载着解开宇宙奥秘的关键。

其实,中微子是自然界中最基本的粒子之一,属于轻子家族,最大的特点是与物质的相互作用极为微弱,因此具有极强的穿透力,可以轻松穿过人体、地面等。同时它的质量非常轻,以接近光速运动。然而,围绕中微子,有大量谜团尚未解开,包括它的质量大小和起源、质量顺序、是否造成宇宙中物质与反物质的不对称等。它们的性质和行为为我们提供了理解物质世界基本规律的窗口,中微子的发现和研究,对于认识宇宙和我们现存的世界物质都具有非常重要的意义,也是国际前沿的基础科学。

自1956年首次被证实存在以来,中微子领域研究已经获得4次诺贝尔奖。但“捕捉”中微子难度极大,如何拥有更大、更先进的探测器从而获取更精确的数据,是中微子研究的重点。

为什么选择在江门开展中微子实验?

需要靠近一个或多个强中微子源

JUNO探测器位于广东省江门市附近的地下700米处,可以探测53公里外台山和阳江核电站产生的中微子,并以前所未有的精度测量它们的能谱。

这是经过精心考虑和科学分析的结果,我们最终选定在江门开平金鸡镇的一座深山里。江门中微子实验的首要科学目标是确定中微子的质量顺序。为了实现这一目标,实验需要靠近一个或多个强中微子源。

江门地区靠近广东阳江和台山核电站,这些反应堆提供了丰富的中微子源,且距离实验站50公里至55公里,这正是测量中微子振荡效应的理想距离。这样的距离能够最大化中微子振荡的效应,同时最小化其他潜在干扰,为实验提供了最佳的科学条件。中国科学院高能物理研究所科学家衡月昆介绍说:“核反应堆是地球上产生中微子最集中的位置,反应堆热功率越大,单位时间内释放的中微子数目就越多,实验精度就越高。江门市距离阳江、台山两处核电站均为53千米,进行研究时研究人员可获得更多的实验事例。”

除此之外,江门地区的地质条件对于建设地下实验室来说是较为理想的。地下实验室的天然屏蔽作用可以有效减少宇宙射线的干扰,这对于精准中微子探测实验至关重要。不得不提的是,江门地区的自然环境稳定,气候适宜,有利于实验室的长期稳定运行和数据的精确采集。衡月昆说:“我们的首要物理目标是通过测量反应堆中微子能谱来研究其质量次序。江门中微子实验选址是综合考虑的结果,包括了与反应堆的理想距离、建设装置的条件、当地的地质条件等。”

建设JUNO充满挑战

液体闪烁体探测器是核心

江门中微子实验由中国科学院高能物理研究所于2008年提出构想,2013年得到中国科学院战略性先导科技专项(A类)支持,并在同年得到广东省人民政府的支持,2015年启动隧道和地下实验室建设。2021年12月完成实验室建设并开始了探测器在地下实验室的安装建设,2024年12月探测器主体建设完成并开始灌注超纯水与液体闪烁体。在灌装过程中,项目团队首先在45天内完成超过6万吨超纯水的灌注,将内外有机玻璃球的液位差控制到厘米量级,流量偏差不超过0.5%,有力保障了探测器主体结构的安全稳定。随后历经半年的精细操作,将2万吨液体闪烁体精准注入直径35.4米的有机玻璃球内,并同步完成原有纯水的置换。尤为关键的是,超纯水与液体闪烁体的超高洁净度、透明度和极低放射性本底等特殊要求全部得到满足。与此同时,项目团队完成了探测器的调试优化,确保了探测器在灌注完成后立刻进入正式运行取数阶段。

JUNO的核心探测器为有效质量达2万吨的液体闪烁体探测器(中心探测器),安置于地下实验大厅44米深的水池中央。直径41.1米的不锈钢网壳作为主支撑结构,承载了包括35.4米直径的有机玻璃球、2万吨液体闪烁体、数万个光电倍增管,以及前端电子学、电缆、防磁线圈和隔光板等众多关键部件。遍布探测器内壁的光电倍增管协同工作,探测中微子与液闪相互作用产生的闪烁光,并将其转换为电信号输出。

▲中心探测器内部的有机玻璃球及光电倍增管

JUNO总工程师马骁妍表示:“建设JUNO是一段充满非凡挑战的旅程。这不仅需要新的想法和技术,还需要多年的精心规划、测试和坚持。满足材料纯度、稳定性和安全性等严格要求,需要数百名工程师和技术人员的奉献。他们的团队协作和忠诚使这个大胆的设计变成了一个功能齐全的探测器,如今它已经准备好为中微子世界打开一扇新的窗口。”

中国主导,国际合作

开启探索未知物理的新窗口

与国际同类实验相比,JUNO对质量顺序的测定不受地球物质效应和未知中微子振荡参数的影响,并将显著提高6个中微子振荡参数中的三个参数的精度。JUNO实验使我们能够对来自太阳、超新星、大气和地球的中微子开展前沿研究,并将开启探索未知物理的新窗口,包括对不活跃中微子和质子衰变的搜寻。

JUNO是一个中国科学院高能物理研究所主导的重大国际合作项目,成员涵盖来自17个国家和地区、74个科研机构的700名研究人员。JUNO副发言人、意大利米兰大学及国家核物理研究所(米兰)的教授Gioacchino Ranucci表示:“我们今天宣布的这一重要成就,也是得益于许多来自中国以外的研究团队的富有成效的国际合作,将此前液体闪烁体探测设施的专业知识带入JUNO,共同推动了该技术达到极限边界,为实验宏伟的物理目标开辟了道路。”

JUNO的设计使用寿命可达30年,后期可升级改造为世界最灵敏的无中微子双贝塔衰变实验。这样的升级将探测中微子绝对质量,检验中微子是否为马约拉纳粒子,从而解决粒子物理、天体物理和宇宙学的前沿交叉热点难题,并深刻影响我们对宇宙的理解。

中国科学院高能物理研究所开平中微子研究中心主任、研究员李小男表示,江门中微子实验为破解科技难题、探索宇宙奥秘提供了强有力的科研平台,将提升江门地区的科技创新能力,拓宽粤港澳大湾区大科学装置的布局,进一步巩固中国在中微子研究领域的国际领先地位。“大科学装置首先是一个科研设施,同时也是一个科普宣传、提高全民科学素质的有效载体。下一步,我们将打好大科学装置这张牌,依托江门中微子实验共同打造一个集科研、科普、旅游为一体的创新型科普基地。”

广东科技报记者 刘肖勇 张炜哲 通讯员 刘悦湘

本文图片由中国科学院高能物理研究所提供

订阅后可查看全文(剩余80%)