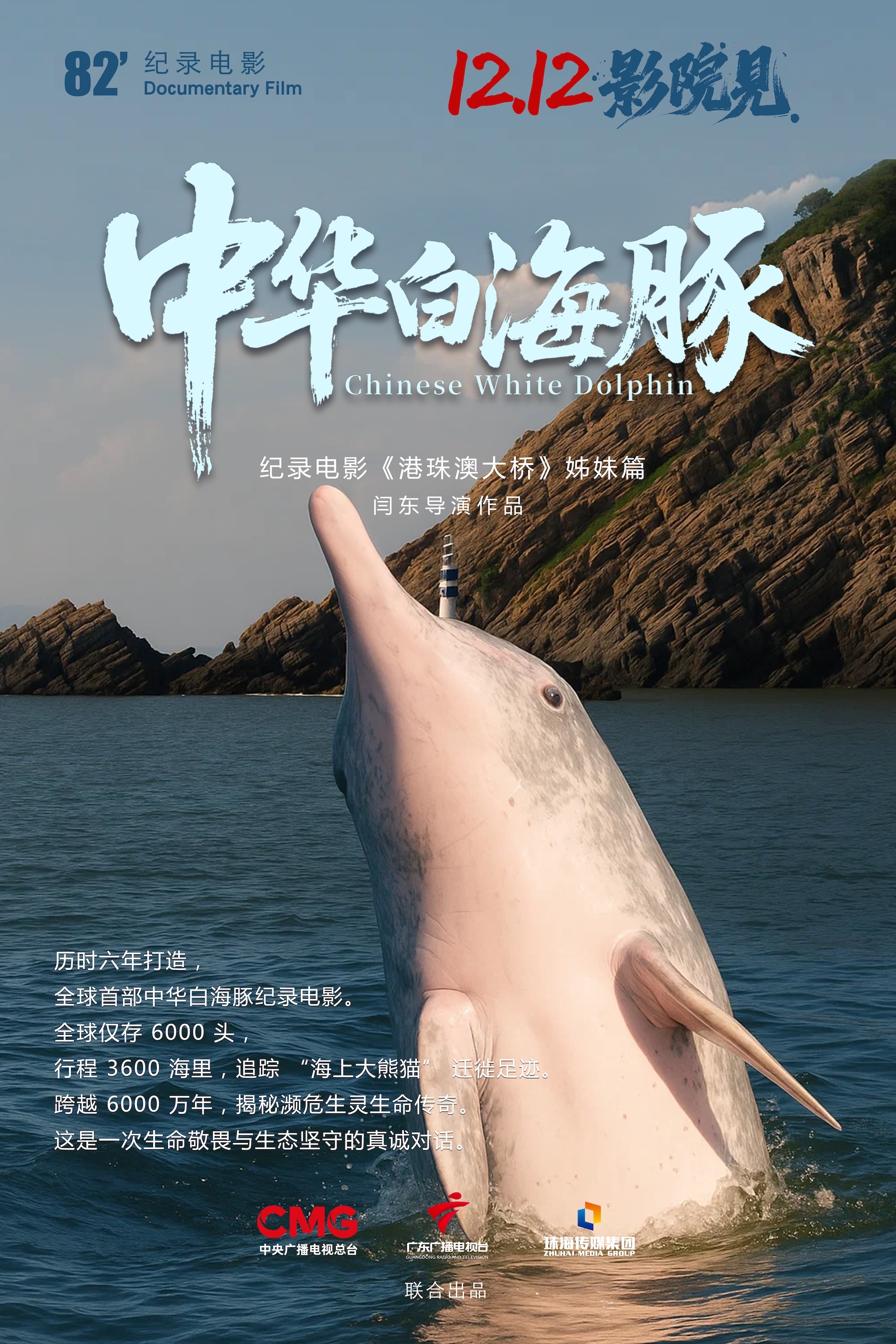

由中央广播电视总台、广东广播电视台和珠海传媒集团联合出品的纪录电影《中华白海豚》将于12月12日全国上映。

据悉,《中华白海豚》是全球首部以中华白海豚为主题的纪录电影,也是曾获第十五届精神文明建设“五个一工程”奖的纪录电影《港珠澳大桥》的姊妹篇。摄制组历时六年,跨越多个国家进行拍摄,以超级工程港珠澳大桥建设和粤港澳三地合办第十五届全国运动会为时代背景,围绕名为“珠珠”的中华白海豚的归家之路展开叙述,真实呈现了这一珍稀物种因大桥建设暂别家园、又几经周折重返故地的动人故事。

十五运会期间,吉祥物“喜洋洋”“乐融融”收获广泛喜爱,也令中华白海豚这一吉祥物原型“走入”更多人的视线。这一被列入《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》“易危”级别的珍稀物种,演化历史可追溯至约6000万年前,堪称地球生命的“活化石”,其生存状态始终牵动着公众对生态保护的关注。值十五运会引发全民关注之际,《中华白海豚》的上映不仅将带领观众探寻中华白海豚的演化历程与生存现状,更透过其命运变迁,传递出十五运会所弘扬的运动激情与生命活力。

日前,南方日报记者采访《中华白海豚》总导演闫东等主创,分享这部历时六年精心制作的纪录电影背后的创作故事。

创作初衷:

希望引发更多人的关注与思考

今年10月27日,第四届华语纪录电影大会“金海鸥”推优盛典在珠海举行,纪录电影《中华白海豚》凭借独特视角与深刻内涵,获评“科学自然类”推荐作品。而在推优盛典前一天,这部影片在珠海举办首次试映活动,亦受到广泛好评。

“它们是这片蔚蓝国土的原住民,我们,只是后来者。”影片开篇的字幕,给不少观众留下了深刻印象。作为唯一以“中华”命名的海洋哺乳动物,这个跨越6000万年时光长廊的古老物种,如今全球仅存约6000头,其中近2000头栖息在粤港澳大湾区。珠江口,这片全球最大的中华白海豚栖息地,不仅是它们世代栖居的家园,更是观察中国生态文明建设的重要窗口。

《中华白海豚》是闫东继《港珠澳大桥》《人生能有几回搏》后再度执导的湾区题材纪录片,它承续《港珠澳大桥》的工程史诗、《人生能有几回搏》的人文炽热,更将镜头对准这片海域最灵动的“原住民”,也对准了粤港澳大湾区的生态与时代脉搏。

“十年前,我们在拍摄《港珠澳大桥》的时候,在大雨中突然看到跃出海面的中华白海豚,那一幕给了我很大的震撼。那时候我们就在想,能不能给中华白海豚这个物种拍一个片子?”

关于这部影片的创作初衷,闫东谈到,中华白海豚的价值不仅在于它们优美的外形与灵动的姿态,也不仅在于那些转瞬即逝的视觉之美。更重要的是,一个跨越6000万年时光存活至今的物种,如今全球仅存约6000头,这个数字本身,就是一种无声的叩问。

“发展与保护”的辩证,既是激发导演创作灵感的钥匙,也是影片想要进一步阐释的时代命题。“人类究竟该如何与白海豚相处?我们能否真正与它们相依相存、和谐共生?希望通过这部影片,能引发更多人的关注与思考,这也正是我们创作的初衷。”闫东说。

拍摄幕后:

历时六年打磨的漫长对话

在闫东看来,一部82分钟的纪录电影,不能只是简单地用画面呈现中华白海豚的种种姿态,还需要进行整体结构,做到剧情化、科普化,并且不能出现“伪科学”的内容。“对纪录电影而言,真实就是它的生命。”闫东强调。

为真实记录中华白海豚的生存状况,《中华白海豚》摄制组在中国科学院、中国野生动物保护协会水生野生动物保护分会、珠江口中华白海豚国家级自然保护区、中山大学等多家机构支持下,足迹遍及中国、美国、瑞典、英国、泰国等多个国家,以及广东、广西、海南、香港、澳门等地,完成上百次的海上拍摄,累计行程超过3600海里,采访了21位科学家与17位保护工作者,积累超千小时珍贵影像素材。历时六年打磨,《中华白海豚》最终成了一场关于生命敬畏与生态坚守的漫长对话。

《中华白海豚》剧组合影。

“想要在海上锁定行踪不定的白海豚并不简单,我们团队的摄影师必须接力式跟踪拍摄,甚至是夜里我们也在不断搜寻着,拍摄了很多它们跃出海上的各种瞬间。幸运的是,我们也精心追踪到了它们的生离死别等少见画面。”闫东分享道。

“拍摄水生动物比陆地拍摄难度大得多,”执行导演林卫旗在回顾拍摄经历时坦言,“白海豚跃出水面的瞬间难以预判,镜头只能不断追踪,我们唯一能做的就是以时间换取空间。出海百余次,大部分时间都在等待,可以说99%的等待就只为那1%的瞬间。有时在海上漂一整天也一无所获,第二天我们依然要继续出发。”

摄制组在阳江核电站附近海面拍摄白海豚。

在长久的坚持下,摄制组不仅记录了许多珍贵瞬间,还采集了白海豚交流互动与嬉戏时的声音,将其与解说、配乐及海洋环境音效有机融合,以别样的视听语言引领观众沉浸式走近这群“海洋中的歌唱家”。

与此同时,《中华白海豚》也聚焦粤港澳大湾区在发展进程中如何平衡经济与生态的关系,深刻阐释人与自然共生共荣的哲理。影片通过“珠珠”的故事线,串联起中国科学家李松海、潘文石、林文治、王克雄、祝茜、吴玉萍,以及苏格兰科学家布莲思、美国科学家杰弗逊等中外科研工作者的保护实践。他们是“人与自然共生”理念的践行者,也成为影片叙事中的“人文脊梁”。

摄制组在中国香港采访苏格兰科学家布莲思。

“希望这部82分钟的视觉史诗,能让观众记住的不仅是中华白海豚的可爱形象,还有其背后所承载的生命韧性,以及人类对自然应承担的责任。”闫东说。

南方+记者 张思毅 吴枫

订阅后可查看全文(剩余80%)