本文约5800字

阅读需要16分钟

“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。”辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》脍炙人口,写尽昔日刘裕北伐的雄伟风采,然而这样的英主,却因为一个人的死亡而仓促回师。这个人就是刘穆之——拿稳了多重名臣剧本却名声不显的南朝第一相。

江家凤凰男

刘穆之(360—417),字道和,小字道民,东晋时东莞郡莒县人,据闻乃汉高祖刘邦庶长子齐悼惠王刘肥的后人,不过此时他的家族早已衰落,其父祖皆不见于史书,只有一“从兄之父”刘爽,担任山阴令。因此,刘穆之的出身在魏晋时代,属于标准的庶族寒士,甚至他还在后来亲口承认,就连某些生活用品都很匮乏。

刘穆之很早便展现出才华,“少好《书》《传》,博览多通”。据《太平广记》记载,他还做过一个奇异的怪梦:有两艘船合成为一艘大船,上有华盖与奢侈的装潢,然后自己就乘着这艘船升天了。天亮后,有个老妇人问:“您昨晚做了好梦吗?”刘穆之便悉数告知,老妇人说,您必会成为宰相,然后就消失不见。

但在东晋这样一个论门第的时代,刘穆之想出人头地很不容易,转机出现在他遇到了一位贵人——建武将军、琅琊内史江敳(ái),济阳江氏是高门大族,江敳的父亲江虨(bīn)官至吏部尚书、右军将军、尚书仆射,相当于宰相之职,又由于东晋储君多任琅琊王,琅琊内史江敳,大概率也会成为宰相。这样的人不仅聘他为主簿,还把侄女嫁给了他。然而门第悬殊,江氏子弟大多对他嘲弄非常:

(刘穆之)“好往妻兄家乞食,多见辱。”一次,刘穆之索取槟榔,“江氏兄弟戏之曰:‘槟榔消食,君乃常饥,何忽须此?’”

如果没有另一位出身贫微、雄才伟略的君王出现,刘穆之的一生可能就在这样的蹉跎中消磨而过。

双向奔赴的君臣

东晋末年,随着农民起义的冲击和藩镇军阀的崛起,朝廷的统治和门阀的基石已经摇摇欲坠。元兴二年(403)十二月,桓玄改元“永始”,废晋安帝为平固王,建立桓楚政权。但由于他在任上纵情享乐,暴戾恣睢,天怒人怨,刘裕等北府兵将领在次年(404)起兵反楚。

在这风起云涌的历史十字路口中,刘穆之将如何选择呢?

晋安帝被废后,琅琊王府及附属的江氏一同衰落,桓玄掌握大权,但毕竟是前朝乱臣贼子篡位登基,人心不服;与之对应,刘裕“仅识文字”,虽然现在不过百来人,但以军功起家,善于作战,自己还有一从兄刘仲道在刘裕处担任参军。权衡过后,刘穆之决定投奔刘裕。

恰好此时刘裕也因为自己“始举大义,方造艰难”,急需一辅助自己的主簿。他向众人问说,谁可担当此任?一位将领说“无过刘道民”,于是他也派了信使去寻找刘穆之。最终,刘穆之在路上与征辟自己的信使撞了个正着。两人真可谓“双向奔赴”。

刘裕既得刘穆之,便如刘备得到了诸葛亮一般:

“遂委以腹心之任,动止咨焉;穆之亦竭节尽诚,无所遗隐。”

从某种角度来说,他们双方的确既彼此需要,又同因被门阀压制而惺惺相惜。

当前,最要紧的军政大事就是追杀裹挟晋安帝逃亡寻阳的桓玄。在刘穆之的建言下,刘裕重树司马氏的旗帜,焚烧桓温牌位,为晋帝立庙,还诈称密诏,扶持晋元帝司马睿之孙、在宗室中素有威信的武陵王司马遵:

“总摄万机,加侍中、大将军,移入东宫,内外毕敬。”

自此,刘裕“挟大将军以令诸侯”,奉辞伐罪。

除此之外,刘穆之还劝说刘裕只诛首恶,分而间之。当年五月,桓玄被斩,而期间刘穆之“斟酌时宜,随方矫正,不盈旬日,风俗顿改”,“诸大处分,皆仓卒立定,并穆之所建也”,因功晋升“录事参军,领堂邑太守,以平桓玄功,封西华县五等子”。但是,叛臣暴君的死亡并不是结束,而是这对寒庶君臣此后更艰难挑战的起点。

霸府造宋,排除异己

义熙元年(405)三月,刘裕迎晋安帝回建康,并推拒了“侍中、车骑将军、都督中外诸军事”的任命,坚定地选择回到丹徒。尽管远离朝廷,这样做的好处是可以避开仍旧家大业大门阀的锋芒,巩固自己京口、晋陵势力的基本盘。特别地,刘裕还为自己留下了一个安插在朝廷的盟友:司徒、录尚书事、扬州刺史王谧。王谧出身第一士族琅琊王氏,门第可以服众,而他又与刘裕有旧,“高祖(刘裕)名微位薄,轻狡无行,盛流皆不与相知,唯王谧独奇贵之”,并在桓玄篡位时,无耻地“手解帝玺绶”,构成其于东晋复立后的巨大污点,便于掌控。

义熙三年(407)三月,王谧去世,政治局势再起波澜。东晋廷议令谢混为扬州刺史,孟昶为司徒、录尚书事,负责朝中事务。谢混、孟昶都出身世家,也都曾投身刘裕手下,参与起义。刘穆之敏感地意识到了风向,直接向刘裕建言说,您兴复皇祚,既有大功,便有大位,但高位不可持久,因为人必猜忌,一旦失权,就势再难返。孟昶和刘毅(同原为刘裕部将)已经和朝廷的高官结成了盟友,他们与您势均力敌,未来“终相吞咀”。因此,您应当立刻奔赴建康,这样百官就不敢任命他人,然后,您应当真正地实行“挟天子以令诸侯”,壮大霸府的力量与声势。所谓霸府,就是为了对抗因九品中正制而根深叶茂的门阀政治,另起炉灶,培植自己的官僚班底,贯彻全新的施政主张。刘裕听从其言,果然得授“侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事,徐、兖二州刺史如故”。曾经韬光养晦暂且让出的职位,至此终于回到了自己手中。然而,他毕竟“崛起布衣……功虽有余,而德未足也”。要真正巩固自己的地位,乃至于取而代之,必须有更多的军功。

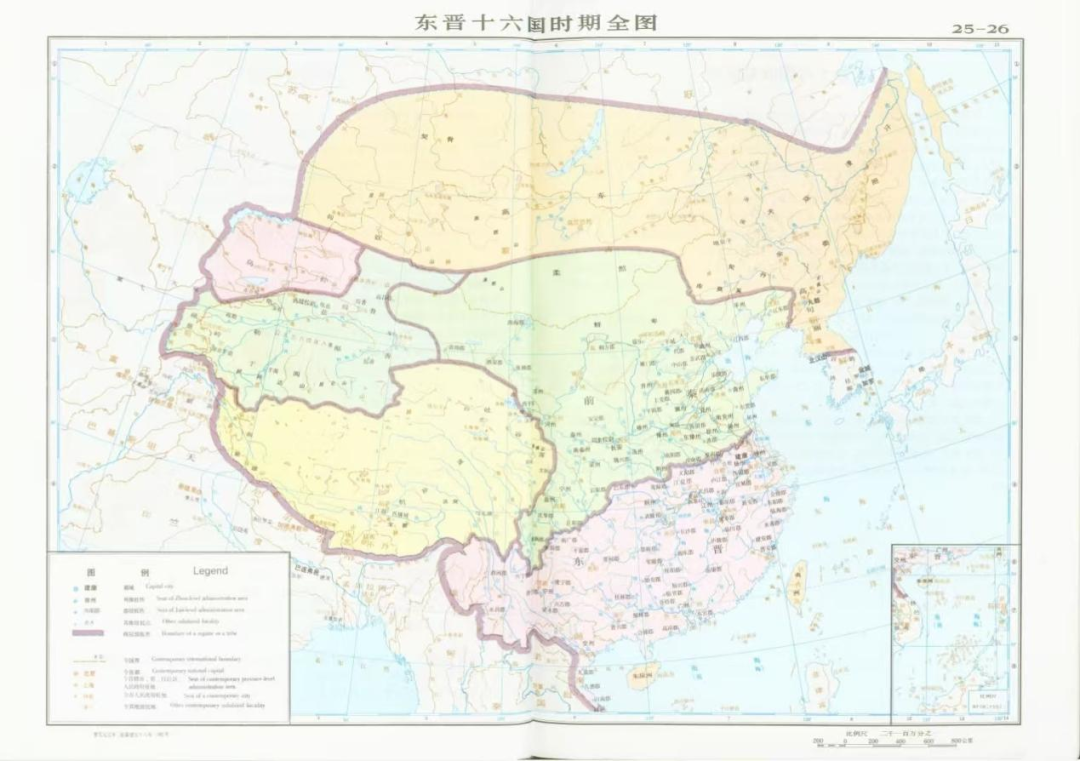

义熙五年(409),南燕皇帝慕容超纵兵肆虐淮北,机会已经到来。刘裕也的确极具军事才华,次年即灭南燕,将俘虏的慕容超送至建康,斩首示众。而在北上之际,天师道卢循、徐道发动起义,逼近京邑。回师后,刘裕又于义熙七年(411)消灭徐、卢。期间,刘穆之一路跟随,“从征广固,还拒卢循,常居幕中画策,决断众事”,可谓是张良一般的人物。

但随着外敌扫平,内部的暗潮涌流便摆上台面。刘毅在平桓功成后被任为卫将军、江荆二州刺史,成为仅次于刘裕的又一地方雄主。他看不惯刘穆之,只是刘裕对刘穆之的信任不改,又或者,他早就听从刘穆之的谏言,认同刘毅才是自己的敌人。义熙八年(412),刘裕领兵突袭荆州,刘毅兵败自杀。出征前,刘裕令豫州刺史诸葛长民监太尉留府事。诸葛长民也是刘裕霸府早期骨干,只是“骄纵贪奢”,“谋欲为乱”。他担心自己也会重蹈覆辙,于是询问刘穆之说,大家都说我和刘裕不和,你怎么看?刘穆之本就是刘裕留下辅佐与制衡诸葛长民的人,当时被封为建威将军,开府治事,并配备兵力。他安抚诸葛长民说,“相公西征,老母弱弟委之将军,何谓不平”,于是诸葛长民便犹豫不定,未能起事,直到刘裕归来,将之伏杀。

至于孟昶,他早在义熙六年(410),徐、卢逼近建康时,就因打算和诸葛长民一起带晋安帝转至江北,死谏“仰药而死”。义熙十一年(415),刘裕又西讨宗室司马休之,毁灭了东晋皇族势力的最后一块基石,也清除了所有可能的异己分子,尽管其中不少是自己的旧部。

在这一路上,刘穆之始终是他最信任的人,或者说,他本身也是最大的推动和协助者,“事无大小,一决穆之”。他留在朝中时,充当着萧何一般的角色:

“……内总朝政,外供军旅,决断如流,事无拥滞。宾客辐辏,求诉百端,内外谘禀,盈阶满室,目览辞讼,手答笺书,耳行听受,口并酬应,不相参涉,皆悉赡举。”

甚至于更狠辣地兼职早了近千年客串了未来的“锦衣卫”:

“穆之外所闻见,莫不大小必白,虽复闾里言谑,途陌细事,皆一二以闻。高祖每得民间委密消息以示聪明,皆由穆之也。又爱好宾游,坐客恒满,布耳目以为视听,故朝野同异,穆之莫不必知。”

需要注意的是,最后一战时,刘穆之已升任尚书右仆射,兼领丹阳尹,曾经宰相的预言梦已经实现了。

魂丧九锡,因何愧惧

义熙十二年(416),刘裕又一次踏上北伐的征程,并再度势如破竹,第二年就打得后秦皇帝姚泓请降,收复了黄河南岸包括关中在内的广阔地区,达成自晋室南渡以来北伐的最大成就。然而就在此时,刘穆之却突然丧命,为免朝中生变,刘裕不得不仓促回师。问题是,刘穆之是怎么死的呢?

据史书记载,约在义熙十三年(417):

“前锋已平洛阳,而未遣九锡,弘衔使还京师,讽旨朝廷。时刘穆之掌留任,而旨反从北来,穆之愧惧,发病遂卒。”

这段话里面的“愧惧”很值得玩味。作为一个绝非出于对司马氏忠心而投奔刘裕,曾明确喊出“天命已移”,野心勃勃的聪明狠人,刘穆之应该并不是像演义中荀彧那种愚忠晋室,直到看刘裕展露獠牙、野心暴露,才意识到自己被骗,最终心碎而死的人设。

尽管一直以来,他也的确效仿荀彧,给主公选贤任能——“我虽不及荀令君之善举,然不举不善”。刘穆之的前军府就是他为刘裕打造出来的班底。军事上,为了谋取胜利,他劝说刘裕任用桓玄旧将朱龄,以及为北府名将刘毅不容的谢方明、蔡廓等人。文臣中,为了抗衡门阀,他积极吸收和自己及主公出身类似的寒门庶族,如江秉之等;拉拢原本被打压的吴地地方士族,如出身吴郡张氏的张邵;起用那些向刘裕表达了忠诚,又具才干的高门子弟,比如出自陈郡谢氏的谢晦,这些人后来都成为刘宋政权里面的中流砥柱。至于那些徒有门第的,刘穆之一概略之不用,如司徒左长史,出身琅琊王氏,王羲之之孙、王献之之子,还和自己有交情的王靖之……然而,尽管高门士族傲慢清高,但他们同样见风使舵,甘愿下注。于是,形势发生了逆转,而刘穆之的态度也变化了。

仍然以谢晦为例,他逐渐得到了昔日刘穆之的待遇:

“高祖深加爱赏,群僚莫及。从征关、洛,内外要任悉委之。”

但是,他的见解却屡屡和刘穆之不同。那时刘穆之已经留守,不再随征,刘穆之开始近乎诅咒地说谢晦:“你还能回来吗?”在听闻刘裕想任谢晦从事中郎时,刘穆之也坚决不允。不过,也许刘裕到底更看重“旧爱”,因此在刘穆之还活着的时候,从未给谢晦升迁。也正因如此,曾经的知遇之恩,已化为阻道之仇。一个例证就是刘穆之的死讯传来,“高祖哭之甚恸”,而谢晦正在当值,“喜甚,自入阁内参审穆之死问”,恨不得通过确认再听一遍好消息。

出身琅琊王氏的王弘,也曾明确反驳有关“刘穆之终后便无继者”的言论,说昔日曹魏看重张郃,“谓不可一日无之。及郃死,何关兴废”,引得全场宾客的笑赞。

无疑,他们都是刘穆之的政敌。

或许,刘穆之并不关心司马氏的去留,也不会反对为刘裕加九锡,他只是在意这一重大消息,竟然是由王弘等人决定并传达给自己。昔日刘裕“常日事无大小,必赐与谋之”的信任与习惯,如今竟要付予他人了吗?这种刺激下,将自己性命前途全部系于刘裕一身,并且很可能本来便在病中的刘穆之就此一命呜呼。

难辨功罪的评定

或许仅仅是刘穆之过于敏感和超前地看到了君臣失和的不祥结局,无论如何,此时的刘裕仍将他挂在心头。在军中听闻其死讯后,他“闻问惊恸”,大哭“丧我贤友”。刘裕还令傅亮操笔,以自己的口吻代撰《为宋公求加赠刘前军表》,里面除歌颂刘穆之功绩之外,就是在阐述他如何与其“金兰之分,义深情感”。最终,刘裕为刘穆之讨来了仪同三司、侍中司徒、南昌县侯的追赠。三年后,刘裕受禅,以宋代晋,仍然感怀不已,叹“穆之不死,当助我理天下,可谓‘人之云亡,邦国殄瘁’”,又追封刘穆之为南康郡公,谥号文宣。“近因游践,瞻其茔域,九原之想,情深悼叹。可致祭墓所,以申永怀!”面对群臣的劝慰,刘裕甚至这样回复说:你们都以为我是刘穆之的伯乐,焉知我何尝不是他的千里马呢!现在刘穆之死了,后人也要轻视我了。他的爱重竟到达了如此的地步,也的确不愧昔日双向奔赴的佳话。

尽管刘穆之用毕生心血灌溉了刘宋的诞生,但他的死也断绝了刘宋更进一步的可能。王夫之说:

“当时在廷之士,无有为裕心腹者,孤恃一机汰之刘穆之,而又死矣。”

在他死后,刘裕终于给了谢晦那个迟到已久的从事中郎,也便默许了高门世家重新在朝堂里活跃。他还为了尽快回朝,以及确实因无法再找到如刘穆之那般可以全心信赖的人,而仅留一万精兵于关中,并叫本有矛盾的王镇恶和沈田子在那边相互制衡,最终断送了北伐良机,此后刘宋“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾”。

正因如此,刘穆之的身后名也遭到了攻击。学者们一方面将他与各种名臣相提并论,另一方面又一定要强调他的逊色:

“刘穆之辅刘裕,岂惟才智不及荀彧,而识又不及焉”

“萧相守关成汉业,穆之一死宋班师”

“曹操之兴,荀彧本欲扶持,接续汉事,操不用,又杀之……况刘穆之比以前人更隔数十重见识。刘裕本有阔达意度,而穆之以狭劣教之;其君臣上下,自富贵娱乐一身之外更无他说,以致国祚短促,皆其自取;民生其间,受祸迫数,可胜叹哉!”

当然,最末《宋书》的这一评判,无疑落了“以成败论英雄”,和将责任悉数甩锅臣属的下风。但对刘穆之本人而言,这些或许都不要紧,他大抵无恨于自己的一生,能在年华将老之际大展才华,乘坐被他证明自己配得上的梦中大船,升天去也。

参考文献:

1.陈群:《刘宋建立与士族文人的分化》,《中国史研究》2002年。

2.陶贤都:《刘裕霸府政治述论》,《华中科技大学学报》(社会科学版)2007年。

3.范伟军:《论刘裕政治军事集团的构成》,《湖南工业大学学报》(社会科学版)2009年。

4.王永平:《刘裕、刘毅之争与晋宋变革》,《江海学刊》2012年。

5.王永平:《略论宋武帝刘裕“微时多符瑞”及其原因》,《黑龙江社会科学》2014年。

6.刘玉山:《关于刘宋政治史的几个问题再探讨》,《鸡西大学学报》2014年。

7.张敏、祝昊天:《论刘裕北伐后秦与南北对峙的形成——兼论弃守关中之原因》,《阅江学刊》2014年。

8.李欢:《刘裕君主观的演变研究》,硕士学位论文,重庆师范大学,2017年。

9.权玉峰:《寒士刘穆之缘何成为刘宋开国第一功臣》,《领导科学》2018年。

10.孙耀庆:《刘宋“文笔之臣”傅亮考略》,《河北工程大学学报》(社会科学版) 2019年。

11.石鑫:《刘裕霸府重要僚佐刘穆之研究》,硕士学位论文,重庆师范大学,2019年。

12.王永平:《论“一代宗臣”刘穆之——以晋宋之际社会变革为中心的考察》,《南京晓庄学院学报》2020年。

13.张诺丕:《试解杜诗“晋室丹阳尹”》,《杜甫研究学刊》2021年。

订阅后可查看全文(剩余80%)