编纂中国首部“英语”教科书、

开办创新式学堂、

率先探索企业办职业教育……

他是躬身实业的商界领袖,

也是探索实业与教育融合的教育先驱,

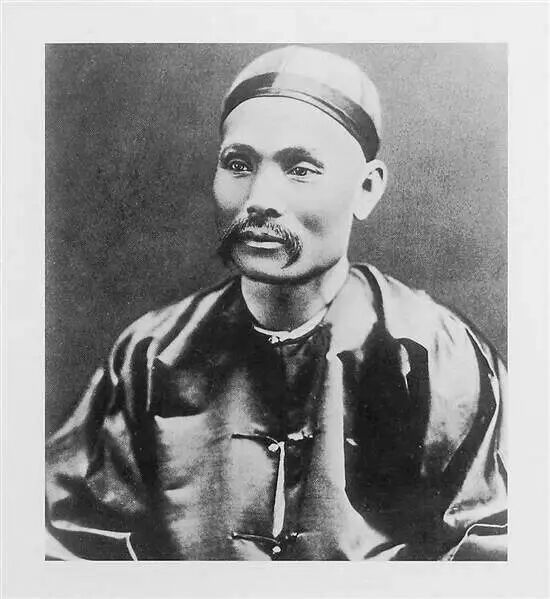

他,就是唐廷枢!

唐廷枢,这位从珠海唐家湾走出的“中国近代民族工商业先驱”,以创办和经营近代企业的方式推动中国社会近代化:第一家股份制航运企业——轮船招商局(招商局集团前身)的开创者,第一家机械煤矿——开平矿务局(开滦集团前身)的创始人,第一家机车修理厂——胥各庄修车厂(中车集团前身)的奠基人……

但鲜有人知,这位躬身实业的珠海人,始终探索实业与教育的融合,他编纂了第一部以“英语”命名的双语字典与英文教科书、参与创办了中国最早系统传播自然科学知识的新型学堂、推动了中国近代职业教育和高等教育的发展。他的教育理念和实践具有鲜明的特色,倡导经世致用、产学融合,对后世影响深远。

唐廷枢

1832年,唐廷枢生于广东香山县唐家村(今珠海高新区唐家湾镇)。历史上的香山县包含今澳门、中山、珠海一带,素来得风气之先,善纳四海新风。幼年时,唐廷枢曾到澳门游览,这段初遇“异质文明”的经历,给他留下深刻印象:“及抵澳,见番人楼台庙宇宏壮可观,其炮台船只坚固,却与内地不同。”

如今的唐家湾镇。吴长赋/摄

唐廷枢幼时,父亲唐宝臣在澳门马礼逊学校工作,早早接触到澳门的多元文化。1841年,9岁的唐廷枢在父亲支持下,与兄唐廷桂、弟唐廷庚进入澳门马礼逊学校读书。1842年,学校迁址香港,唐廷枢亦转至香港继续学业。

马礼逊学校与当时的中国传统学校(民间多为私塾)截然不同:传统私塾以“应试取仕”为核心,目标是让学生通过科举考试谋得功名;而马礼逊学校以“实用育人”为导向,除开设英语、汉语课程外,还系统教授数学、地理、化学等自然科学知识。

澳门科技大学横琴研究院社会文化研究中心副主任、研究员,珠海市唐廷枢历史文化研究中心副理事长赵殿红介绍:“在当时的香山地区,人们并不把科举做官视作读书人的唯一出路。学西学、做实业,在其他地方可能被贴上离经叛道的标签,但在香山,是堂堂正正的谋生正道。”

这段近10年系统的西学熏陶,让唐廷枢熟练掌握了英语,在后来的工作中,连外国人都评价他“英语说得像一个不列颠人”;而对西方经济、政治、地理及自然科学的深入了解,更成为他日后教育理念萌发的“原点”。

学业结束后,唐廷枢先入职香港一家拍卖经纪行任英文翻译。1851年起,他在港英政府任翻译7年,后赴江海关(上海)任高级翻译和秘书3年。长期的翻译和法律实践工作让他接触到大量实务案例,积累了与外国人打交道的经验,这些都为他日后的发展奠定了坚实基础。

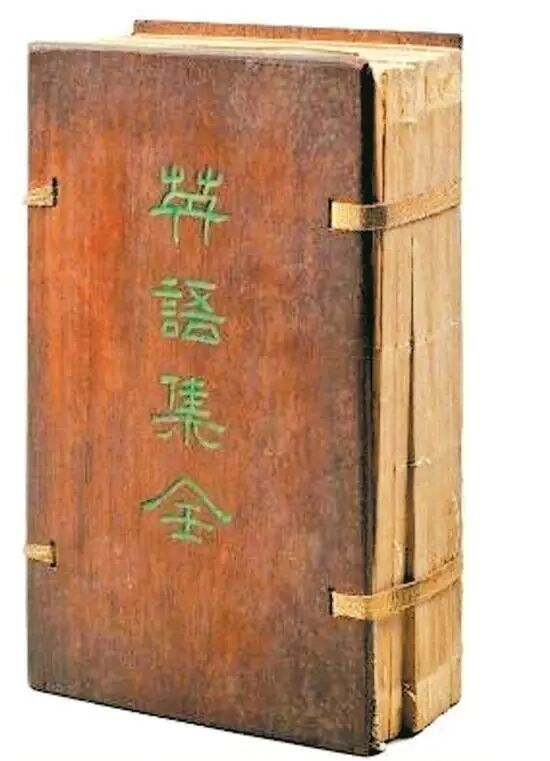

在珠海博物馆展厅,一本《英语集全》吸引了游客驻足。这是中国第一部以“英语”命名的双语字典与英文教科书,更是最早以粤语注音的商务英语教材,打破了“外语教育只为官府服务”的局限。它的主要编纂者就是唐廷枢。

在当时,中国外贸行业虽发展迅速,中国商人却普遍面临英语不通的困境。此前中国最大型的英语工具书是马礼逊编著的《华英字典》,但该书卷帙浩繁,侧重语言与学术,且收录大量生僻词,对商人而言缺乏实用性。

即便是任职洋行的买办,也不时向精通英语的唐廷枢请教。眼见登门求教者络绎不绝,且“因睹诸友不通英语,吃亏者有之,受人欺瞒者有之,或因不晓英语,受人凌辱者有之”,唐廷枢与兄弟唐廷桂(又名唐廷植)、唐廷庚遂共同编纂《英语集全》,并于1862年刊行。正是在这样的背景下,唐廷枢从西学的“学习者”,逐渐成长为“传播者”和“应用者”。

《英语全集》

《英语集全》的实用性贯穿全书:全书共分6卷,涵盖天文地理、日常生活、工商业、官制、国防、买办问答等领域,收录6000余条词汇、短语及简单句子,是首部专为“商人学英语”设计的工具书。《英语集全》中“贸易篇”占近半篇幅,还特意附上外贸合同模板、西方法律条文摘要,直指中外贸易中的语言痛点。

考虑到当时从事中外贸易的商人多为广东人,且不少人未受系统教育,唐廷枢创新采用粤语注音,让商人能“拿着字典现学现用”,这一设计广受认可。

关于《英语集全》,赵殿红将其定位为“近代洋务事业的实用商务语言文本”,精准点出它在中西文化交流中的独特价值。赵殿红解释:“当时中国人跟洋人做生意总吃亏,不是因为不聪明,是因为听不懂、看不懂,不了解西方商业规则与法律,这本字典正是要补上这个短板。”

曾国藩之子曾纪泽1878年出使英国前,便靠此书学习英语,他在日记中写道:“光绪三年十一月十五日,晴,辰正起,剃头,看《英语集全》良久;光绪三年十二月初三日,晴,辰正起,阅《英语集全》。”

随着洋务运动推进,福州船政局、江南制造总局等创办的学堂,均将《英语集全》列为必修教材。上海广方言馆毕业生李维格(1890届)在《西学东渐记》中回忆:“唐景星(廷枢)所纂《英语集全》,每课必带至讲堂,老师先解粤语注音,再讲贸易案例,如‘报关单填写’,学完即可赴洋行实习。”

这部教材的影响力持续至19世纪末,前后重印12版以上,成为洋务运动时期“影响最广的英语教材”,既为通事、买办、商人提供了贸易工具书,也为学生搭建了英语学习桥梁。清末名家张玉堂称赞该书“发前人所未发,诚为习英语者之津梁也”。

1873年应李鸿章之召,唐廷枢进入上海轮船招商局任总办,主持全局大计。彼时,唐廷枢已经成为了上海颇有声望的商界领袖。

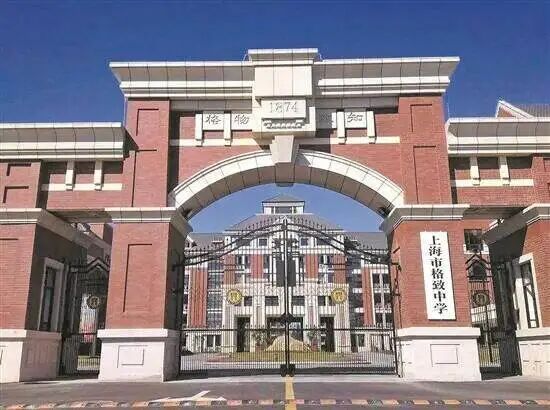

随着洋务运动的深入,中国应该培养怎样的人才,成为了当时社会的讨论。时任英国驻上海领事的麦华陀与时任招商局总办唐廷枢等人商议后,于1873年3月25日(同治十二年二月二十七日),在《申报》上著文倡议办一所专收华人入学的“宏文书院”,“意欲华人得悉泰西各学之门”。

1874年3月24日,学院董事会正式成立,确定了校名为:格致书院。“格致”两字,取自“格物致知”。《格致书院章程十五条》明确“立此书院,原意是欲中国士商深悉西国人事,彼此更敦和好”,表明这所书院是为普及近代自然科学而创办。

“设此书院一切造赀,拟由中外士商捐成,约在一千五六百金之数。”史料记载了格致书院具体的筹办分工,负责筹款的是麦华陀和唐廷枢两人,傅兰雅负责征收图书仪器,徐寿负责择地建屋。社会各界对格致书院的捐助情况,也有较为清晰的记载。其中,李鸿章(直隶总督)银两1087,李宗羲(两江总督)银两1000,沈秉成(上海道台)银两200,唐廷枢(轮船招商局总办)银元100,盛宣怀(轮船招商局总办)银元100……

书院章程还规定,“经理书院各务,须立董事,少则五人,多则七人”。在格致书院的创始董事中,唐廷枢便是华人董事代表,并作为“监院”参与格致书院的管理。

1876年6月22日,格致书院在上海福州路元芳花园北首正式开办,李鸿章为之题额。书院开幕当日,全国各界人士200多位莅临庆贺,各方媒体竞相报道,其中《申报》称格致书院的开幕为“盛举”。

这所标新立异,既非传教布道又非追逐科举的中西合办学府,是近代中国最早系统传播自然科学知识、培养科技人才的新型学堂之一,成为了中国近代著名书院之一。

1879年,格致书院开始正式招生,所设课程除中西文外,均为应用科学。对前期西国语言文字学习有成的生童,视其基础与兴趣所近,分授格致、机器、象纬、舆图、制造、建筑、电气、化学各门,“务期有益于时,有用于世,为国家储备人才,以备将来驱策”。教学中注重学生对西学的广泛猎涉钻研,鼓励发表独立见解。

据介绍,在西学东渐、谋变自强大背景下创办,并对社会发展作出巨大贡献的格致书院,后移交公共租界工部局,改办华童公学,先后定名工部局局立格致公学、上海特别市市立格致中学和上海市市立格致中学,现为上海市格致中学。

上海市格致中学

多年来,上海市格致中学秉持“在传承中创新,在创新中发展”的改革思路,继承“爱国、科学”的优良传统,弘扬“格物致知,求实求是”的办学理念,彰显“和谐、崇理”的办学特色,为国家培养了包括十余名“两院”院士在内的大批优秀人才,办学质量享誉海内外。

1878年7月24日,唐廷枢在河北唐山开平镇创办了开平矿务局(1912年与滦州煤矿合并为开滦矿务总局),成为中国近代第一家大型股份制煤矿企业。

1878年创办的开平矿务局

建矿初期,身为矿务局总办的唐廷枢深感煤矿技术人员的匮乏。他曾直言:开煤矿不能只靠洋人技师,他们走了怎么办?我们自己的工人也要懂技术,这样企业才能扎下根。

正是凭借这份实业家的远见卓识,1881年,唐廷枢举办专门训练采矿和煤质化验人员的学堂,培养自己的专门人才。它不仅成为了唐山最早的职业学校,更是当地首所近代学校。

为支撑教学,唐廷枢主持编写了《采矿规条》作为教材,内容涵盖从“如何识别煤层”“如何操作采矿机械”到“矿井安全规程”,均为实操性极强的实用知识。

他在规条序言中特别强调:“洋矿师之法虽善,然中国矿工多不识字,须以图代文,以例代法。”规条抄本中,“蒸汽泵操作”章节不仅配有手绘阀门图,还旁注粤语口诀“一拧三圈半,气压看红线”,方便识字不多的矿工理解。

学堂设于矿场旁,招收矿工子弟与聪慧窑工,采用“理论+实操”的模式:上午集中讲授理论课,下午则跟随洋技师下井实践操作。唐廷枢每月至少三次下井督导教学,发现操作不熟者,当场示范。

据相关资料记载,起初有人未能掌握“蒸汽泵抽水”技术,唐廷枢便亲自带他到泵机房,手把手教他拧阀门、看压力表,直到学生能独立操作,他才点头认可。这种培养模式成效显著,学堂毕业生大多被开平矿务局录用,担任煤矿员司、基层领班或技术岗位,为中国培养出首批本土矿业技术骨干。

除矿工学堂外,唐廷枢还在矿务局创办了“子弟小学”(供矿工子女免费就读)与“医疗培训所”(培养护士与卫生员)。其中,子弟小学的课程除传统“四书”外,还增设了英语、算术与采矿常识;医疗培训所则聘请英国医生授课,向学徒传授伤口包扎、传染病预防等实用技能。开平矿务局的“子弟小学+医疗培训所+矿工学堂”,共同构成了中国首个由企业自办的全链条教育体系。

赵殿红认为:“我们现在看唐廷枢的教育实践,会发现他始终围绕‘实用’,比如《采矿规条》,本质上是最早的安全生产规定,却同时承担了教材功能,这种‘一物两用’的巧思,也是他‘学以致用’教育理念的体现。”

开平煤矿可以说是唐廷枢一生所经营的企业中的“母体”,他把人生最后也是最宝贵的阶段留给了唐山。其所创办的实业对当地之后的教育发展,同样是一笔宝贵财富。

华北理工大学医学部的前身,是1926年创办的开滦高级护士职业学校,而这所护士学校的源头,正是唐廷枢当年创办的“医疗培训所”。

1926年创办的开滦高级护士职业学校

医院、学校的兴办,让唐山从“矿区”升级为“城市”,体现了他“实业与民生并重”的格局,为后世城市发展树立了范本。唐廷枢被后人誉为“唐山之父”,从煤矿到铁路,从工厂到城市设施,他奠定了唐山这座城市的根基。

赵殿红认为,唐廷枢是“新式商人”,显著区别于旧式的红顶商人(如胡雪岩)或十三行商人,他兼具外语能力与管理经验,更深谙西方模式与中国实际的结合之道。这种实业能力,让他的教育实践绝非纸上谈兵,而是能落地、见实效。

唐廷枢经营教育,非以“副业”视之,而是将之当成与“实业救国”紧密相连的主业。他的教育理念深植家国情怀,并非为办教育而办教育,而是将教育视作救国之器。这种“教育为用”的思路,至今仍具启示意义。

赵殿红评价:“唐廷枢最值得学习的,是其‘洋为中用’的智慧。他一方面系统学习西方的精髓,不仅引入机器、技术、人员,更借鉴制度与理念;另一方面坚持本土化,让西方事物适应中国需求而非机械照搬。例如,他虽请众多外国人到开平矿务局,却未让其掌握核心管理权,也未使中国利益受损,这种‘清醒的开放’尤为难得。”

1884年,唐廷枢在为《瀛海采问》所作的序中写道:“事事以利我国家、利我商民为务,而不为纸上凿空之谈。”这是他的信念,也是他一生矢志不渝的追求。

1892年,唐廷枢在天津病逝,享年60岁。上海《北华捷报》发表讣告,赞扬他为中国民族工商业所作的杰出贡献,称他的一生代表中国历史上的“一个时代”,“他的去世,对外国人和中国人一样,都是一个持久的损失!”

从实业巨子到教育先驱,

唐廷枢始终秉持“实学”精神,

将教育与国运、产业紧密相连。

今日之珠海,

立于粤港澳大湾区的潮头,

正需要这种

“以实学育实业之才”的务实精神与

“以实业促教育之新”的战略眼光。

回顾唐廷枢,

不仅是向先贤致敬,

更是为城市的未来

寻找一种历久弥新的精神动力。

今日珠海,先贤的教育理想正在续写新篇。中共珠海市委宣传部、羊城晚报报业集团联合主办,珠海高新技术产业开发区、珠海市社会科学界联合会协办的“教泽绵长 桃李芬芳——珠海大先生”历史文化采访活动已启动,系列报道正陆续推出。“珠海大先生”系列报道将循着历史足迹,致敬先贤风骨,在现实与历史的交汇中传承精神力量,弦歌不辍,薪火相传。

本文指导专家:澳门科技大学横琴研究院社会文化研究中心副主任、研究员,珠海市唐廷枢历史文化研究中心副理事长赵殿红

文/羊城晚报 张芷瑜 李旭

部分图片由珠海市唐廷枢历史文化研究中心提供

制图/珠海发布 金阁

编辑/黄青芳

责任编辑/田海

三审/孟鑫

订阅后可查看全文(剩余80%)