“可爱的‘喜洋洋’‘乐融融’扮靓街头,特别喜庆!”十五运会和残特奥会开幕在即,粤港澳三地大街小巷,这对以中华白海豚为原型,融入广东木棉红、香港紫荆紫和澳门莲花绿的吉祥物吸引人们驻足留影。而在网络上,它们更成为“顶流”IP,盲盒等文化创意产品热销全国。

文化强省,“爆款”频出,持续“出圈”:11月4日,广东在第十八届文华奖评选中一举摘得3个奖项,获奖总数居全国第二,其中广州歌舞剧院倾力创演的舞剧《醒·狮》一举摘得文华剧目奖。同日,全国优秀群众文艺作品展演暨第二十届群星奖颁奖活动上,我省《追光》等5个项目获第二十届群星奖,获奖数量并列全国第一……

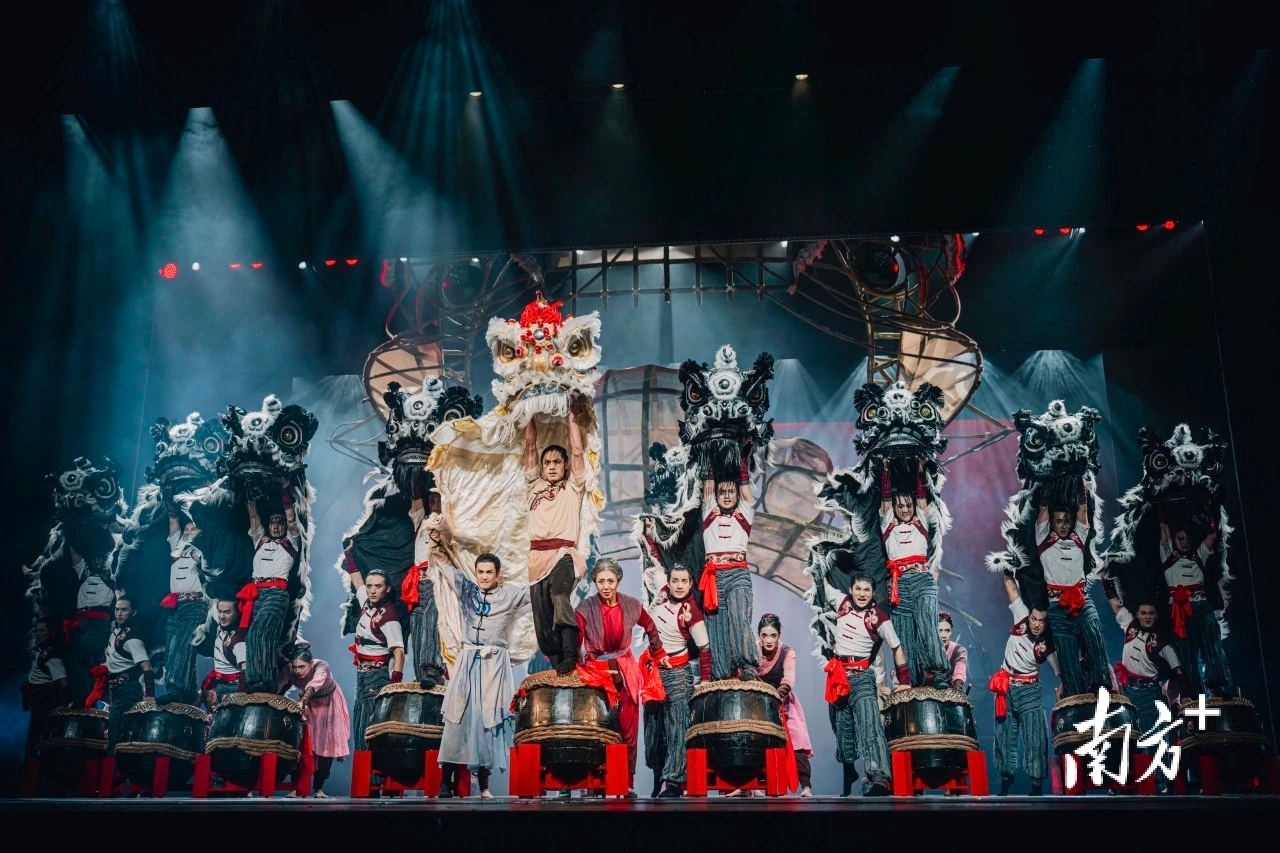

舞剧《醒·狮》获得第十八届文华剧目奖。

文化是民族的血脉,是人民的精神家园。党的二十届四中全会提出,要弘扬和践行社会主义核心价值观,大力繁荣文化事业,加快发展文化产业,提升中华文明传播力影响力。广东深入学习贯彻习近平文化思想,扎实推进文化强省建设,努力交出物质文明和精神文明两份好的答卷。

用党的创新理论凝心铸魂,涵养向上向善、刚健朴实的文化,持续丰富高品质文化供给,推动文化产业高质量发展……广东正勇担新的文化使命,坚定文化自信,增强文化自觉,推动文化繁荣发展,为推进中国式现代化的广东实践提供强大精神力量。

十五运会即将开幕,广州街头满满的迎客氛围。 南方+记者 梁文祥 摄

筑牢思想根基

汇聚同心同向力量

这个秋季学期,广东各大高校陆续开设了《走在前列的广东实践》高校思政实践课程。粤港澳大湾区的日新月异,科技创新的硬核突破,绿美广东生态建设的生机盎然……习近平新时代中国特色社会主义思想在南粤大地落地生根、结出丰硕成果的鲜活案例,成为最直观的思政课教材。

这门课程的建设,系统、深入、生动地将习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神与广东的实践成果转化为育人优势,引导青年学子进一步增强对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。

香港科技大学(广州)开展“校长第一课”,把思政小课堂和社会大课堂相结合。

人无精神不立,国无精神不强。广东始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为精神文明建设的首要政治任务,健全用党的创新理论武装头脑、教育人民、指导实践的工作体系,凝聚起奋进新征程的强大精神力量。

党的创新理论“飞入寻常百姓家”。1.9万多支基层宣讲队伍遍布城乡,形成“思政教师+理论骨干+百姓名嘴”的宣讲矩阵,全省打造“党史小屋”“肇城宣理”等20余个基层宣讲品牌,2024年开展13万余场基层宣讲活动,以百姓视角、百姓语言、百姓情怀,架起科学理论与群众之间的桥梁。

媒体吹响系统性变革冲锋号。今年以来,全省多家媒体推出自身系统性变革方案,将生产精品内容作为发展的核心任务,持续聚焦强信心做大做强正面宣传,为广东现代化建设营造良好舆论氛围。

红色基因,代代相传。从中共三大会址纪念馆、毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆,到广州起义纪念馆、大埔三河坝战役纪念馆、东江纵队纪念馆,全省各地扎实保护红色革命遗址,并充分发挥红色文化铸魂育人作用,带动思政学习、红色旅游等蓬勃开展,网上红色展馆、红色地图持续升温,帮助广大党员干部群众进一步坚定信仰信念信心。

文艺作品以润物无声的力量深入人心。不久前,传统英歌与现代舞台艺术结合的民族舞剧《英歌》在四川大剧院上演,广获好评,总编导之一的钱鑫说:“如何深入挖掘英歌所承载的家国情怀并进行舞台化呈现,是我们一直思考和努力攻破的课题。”不仅如此,电视剧《珠江人家》、音乐剧《广交天下》等大批作品将岭南文化与传承革命文化、激发时代精神结合起来,以群众喜闻乐见的形式传播开去。

英歌舞作为潮汕地区独具特色的一种传统民间舞蹈,融合了武术、戏剧等多种元素。

理论强,才能方向明、人心齐、底气足。广东坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂,扎实筑牢全省人民团结奋斗的共同思想基础。

激发内生动力

文明新风劲吹南粤

最近,被称为“深圳多管局局长”的“卷尺哥”红遍网络。两年来,他拿着卷尺走街串巷,专盯深圳公共设施的“小毛病”——路面不平、设施损坏等,“卷尺哥”指哪儿,相关部门就改哪儿;11月5日,“在十五运,看见文明广东”文明实践行动启动仪式举行,全省同步启动美丽家园“靓起来”、文明服务“暖起来”、文明礼仪“学起来”等五大文明实践行动,彰显亿万南粤儿女的文明风尚……

这些文明之举背后,是人民群众在共享城市发展成果的同时,为美好城市建设添砖加瓦的行动自觉和文明力量。

广东牢牢把握培育和践行社会主义核心价值观这个基础工程,进一步明确价值导向,持续推进城乡精神文明建设融合发展,在全社会涵养向上向善、刚健朴实的精神气象。

坚持“政府主导、社会参与、重心下移、共建共享”,有效推动文化服务直达基层、直抵人心。广东积极发挥全省2.8万个新时代文明实践中心(所、站)功能作用,近年来先后打造文明实践带、文明实践综合体、文明实践街区15个,建成河源“东江小寨”等特色阵地2.4万个。21个地级以上市均建设岭南书院,牵头带动5000家新华“悦读空间”、各类图书馆、书房、书吧等阅读资源,构建起“书院+书房+书吧”城乡阅读新模式,让群众在家门口就能享受“文化大餐”。

位于韶关的风度书院,由何镜堂等建筑大师联袂设计。图源:广东发布

文明新风吹拂下,广大群众思想观念发生深层次转变,形成“日用而不觉”的文明意识和行为。中央文明办不久前专门点赞佛山一对新人请客不收礼、红包折角还回去的好做法,广东“重意不重礼、讲心不讲金”的新风尚得到全国网友点赞。放眼南粤大地,广大群众积极担当移风易俗、文明风尚的传播者、践行者:春节利是不比阔,推行“红事一杯茶,白事一碗粥”,文明餐桌反对铺张浪费,更有乡贤牵头成立志愿服务队,村民自发组建广场舞队、村史编写组,将文明新风编入村规、写入村歌……

点点星辉,聚火成炬。今年,汕头、韶关、河源、茂名、清远5个地级市,韶关乳源、江门鹤山、湛江廉江、清远英德和佛冈5个县(县级市)成功入围第七届全国文明城市;还有124个村镇、153个单位、34户家庭、48所学校成功入围新一届全国文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园。截至目前,广东共有13名全国道德模范、60名省道德模范,9名时代楷模、45名南粤楷模,618名中国好人、2155名广东好人,11名全国新时代好少年、312名省新时代好少年。

绵绵用力,久久为功。向上向善、刚健朴实的文明之风已成为“看得见、摸得着、愿意干”的自觉追求,群众精神世界越发充实、内生动力更加澎湃。

蓬勃文化产业

创新赋能人文湾区

10月18日,粤港澳三地共同携手举办的粤港澳大湾区文化周在上海开幕,吸引大批观众参观“打卡”。

粤港澳大湾区文化周开幕仪式上的表演。新华社发

地处“两个前沿”的广东,得风气之先,岭南文化底蕴深厚。近年来,广东坚持以人民为中心,推动文化遗产活起来、文化市场旺起来、文化交流热起来,在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。

寻根探源,擦亮岭南文化遗产品牌——

磨刀山遗址、青塘遗址、岩山寨遗址、“南海Ⅰ号”“南澳二号”沉船遗址……薪火相传的南粤文脉从未中断。当前,广东有国家历史文化名城8个,世界文化遗产“开平碉楼与村落”,全国重点文物保护单位131处,人类非遗代表作名录项目6项、国家级非遗代表性项目165项,各地积极保护好传承好这些岭南文化瑰宝,推动它们活在当下社会、融入群众生活、焕发时代魅力。

广州艺术博物院(广州美术馆)、白鹅潭大湾区艺术中心,广州文化馆、粤剧院,深圳美术馆新馆、图书馆北馆……近年新落成的文化新馆游人如织,展览活动丰富多彩。广东持续推动412家备案博物馆提质升级,突出增强112家国家级博物馆辐射带动作用,探索“藏品育人”新场景。

深挖文化“富矿”,推动文化产业高质量发展——

腾讯、网易、三七互娱等知名企业扎根广东,产品美誉度高;“熊出没”“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”“猪猪侠”等IP声名远扬;粤剧《红头巾》《张九龄》、舞剧《醒·狮》《咏春》、粤剧电影《谯国夫人》、音乐剧《雄狮少年》、歌剧《侨批》等文艺精品佳作迭出……

广东是全国文化产业第一大省,文化产业规模总量连续22年居全国首位。在今年5月开幕的第二十一届文博会上,广东更是重磅出台推动文化产业高质量发展“政策包”,提出一揽子87条政策措施,体现广东支持市场主体创新发展、加快推动文化产业高质量发展、建设更高水平文化强省的坚定决心和信心。

“湾区升明月”2025大湾区电影音乐晚会在中国澳门唱响。

同根同源、同声同气,粤港澳三地共建人文湾区——

粤港澳大湾区文化艺术节接连成功举办,“湾区升明月”大湾区电影音乐晚会点燃大湾区之夜,三地青少年深入开展文化交流,不断增强文化认同和文化向心力……近年来,粤港澳三地在诸多领域开展交流合作,“人文湾区”建设取得丰硕成果,大湾区文化软实力显著增强。

广东还坚持“走出去”与“引进来”相结合,充分发掘利用“侨批”文化等独特纽带,深化与“一带一路”沿线国家文化和旅游交流与合作,持续提升对外传播能力和广东文化辐射力,生动讲好中国故事、大湾区故事、广东故事。

文化兴国运兴,文化强民族强。站在“十五五”的新起点上,广东将持续锐意进取、守正创新,为发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化,推进文化强国建设作出广东贡献。

【一线案例】

百年三大的青春回响

中共三大会址纪念馆探索红色故事新讲法

站在中共三大会址纪念馆门前,广东外语艺术职业学院大一新生蔡怡漫想起高中时看过介绍纪念馆的影片。影像中定格的红楼,如今就在她眼前。

走进纪念馆二楼,一道光幕落下,1923年夏天的会议现场通过全息技术得以重现。或穿西装或着长衫的代表们围坐桌前热烈讨论,声音交织,身影穿梭。“感觉他们就在面前,很震撼!”蔡怡漫说。

这种震撼,22岁的中共三大会址纪念馆讲解员李春蕾也感受过。站在代表照片墙前时,他看到墙上38位代表的生平信息:平均年龄29.8岁,最年轻的仅21岁。“他们在这个年纪思考国家的前途,而我在相似的年纪,还对自己的未来有些迷茫。”他说,这种因年龄相近而产生的奇妙连接,让历史不再只是书本上遥远的知识。李春蕾往前迈了一步,离照片墙更近了些。

一步之遥,百年一瞬。在这里,厚重的历史也正通过各种方式,主动走向今天的年轻人。

让历史变得可感可知,是中共三大会址纪念馆馆长朱海仁和团队一直在探索的方向。2006年,作为考古人员的他参与了中共三大会址的发掘,亲手清理出当年的红阶砖地面。现在,他的工作从“地下”转到了“地上”,不变的都是对红色文化的挖掘。

“传承红色基因的主体对象是当代年轻人,”朱海仁说,“要让他们更愿意去了解和接受。”如今,纪念馆陆续推出了“行走的3号课堂”“春园沙龙”“三大文创”等一系列创新项目。在朱海仁看来,这些尝试都是为了搭建一座桥梁,“纪念馆是连接历史与未来的桥梁,是进行精神时空对话的场所。我们不断探索提供好的内容和产品,以大家喜闻乐见的形式让历史‘活’起来”。

位于广州市越秀区新河浦路的春园,是中共三大代表居住和筹备会议的重要地点。黄剑 摄

这些探索在年轻人中激起了涟漪。朱海仁回忆,有次举办活动,有几个年轻人不远千里,从北京专程赶来参加。活动结束后,他们点赞:“盼望已久且收获颇丰。”朱海仁感慨道:“这让我觉得,我们所付出的努力非常值得。”

除了远道而来的参与者,朱海仁还观察到更多动人的细节——一张张入神聆听的年轻脸庞,透露出对历史的关切;一群群小学生报名参加志愿讲解,有板有眼,非常认真……

在李春蕾看来,红色文化能提供一种精神支撑。“来到这里,看到100多年前革命先辈的故事,心能静下来,仿佛被赋予了一种坚定感。”

“在这里能够感受到那段历史的沉重。”蔡怡漫的目光掠过馆内的展览墙,“前辈们那种不屈不挠、勇于探索的精神,帮助我们汲取学习和生活的力量。”

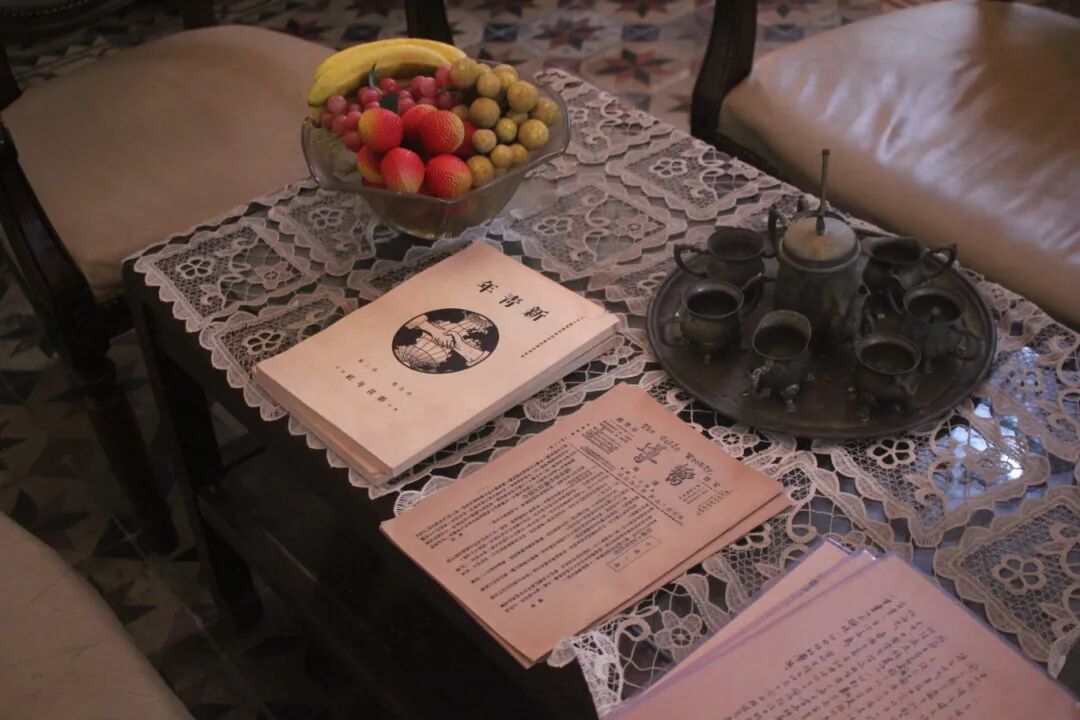

中共三大会址纪念馆三楼会客厅(复原)。

东山口静谧的街巷中,中共三大会址纪念馆的红砖建筑静静伫立。蔡怡漫仔细看着展柜里的文物,李春蕾正为下一场讲解做准备,朱海仁与团队正筹划新的活动方案……不同年代的青春在此交汇。这座没有围墙的纪念馆,每一天都在用新的方式将历史的温度传递,让红色基因代代相传。

【数读】

全省1.9万多支基层宣讲队伍遍布城乡,打造“党史小屋”“肇城宣理”等20余个基层宣讲品牌。

全省有2.8万个新时代文明实践中心(所、站),打造文明实践带、文明实践综合体、文明实践街区15个,建成河源“东江小寨”等特色阵地2.4万个。21个地级以上市均建设岭南书院,牵头带动5000家新华“悦读空间”、各类图书馆、书房、书吧等阅读资源。

截至目前,广东共有13名全国道德模范、60名省道德模范,9名时代楷模、45名南粤楷模,618名中国好人、2155名广东好人,11名全国新时代好少年、312名省新时代好少年。

广东文化产业规模总量连续22年居全国首位。2024年,全省规模以上文化企业营业收入2.5万亿元,约占全国1/6;文化领域新质生产力日益壮大,文化新业态营业收入9150亿元,增长10.5%。

开平碉楼 谭伟强摄

广东有国家历史文化名城8个,世界文化遗产“开平碉楼与村落”,全国重点文物保护单位131处,人类非遗代表作名录项目6项、国家级非遗代表性项目165项。

广东加强非遗保护传承,省财政于2019年至2024年累计安排专项资金1.93亿元提升保护力度。

南方+记者 姚瑶 祁雷 见习记者 吴静涵

订阅后可查看全文(剩余80%)