文|李洁军

在烽火硝烟的抗日战争中,南粤大地上涌现出一群特殊的历史记录者——他们以相机为武器,用光影铭刻历史。这群红色摄影家们留下的数十万帧照片,不仅是珍贵的民族抗战文献,更构成了一种独特的红色视觉表达。在快门开合的瞬间,他们将革命信仰转化为具象的视觉符号,为后世留下了一部用影像写就的红色史诗。

广东红色摄影群体的艺术实践与革命进程呈现出惊人的同步性。沙飞、石少华、郑景康、赵烈等名字,在中国摄影史与革命史上都闪耀着恒久的光芒。这一群体的形成并非偶然,这里毗邻港澳,得风气之先,摄影技术传入较早;同时又是近代革命的策源地,政治氛围活跃。技术与思想的碰撞,催生了一批既懂摄影又怀揣革命理想的特殊人才。

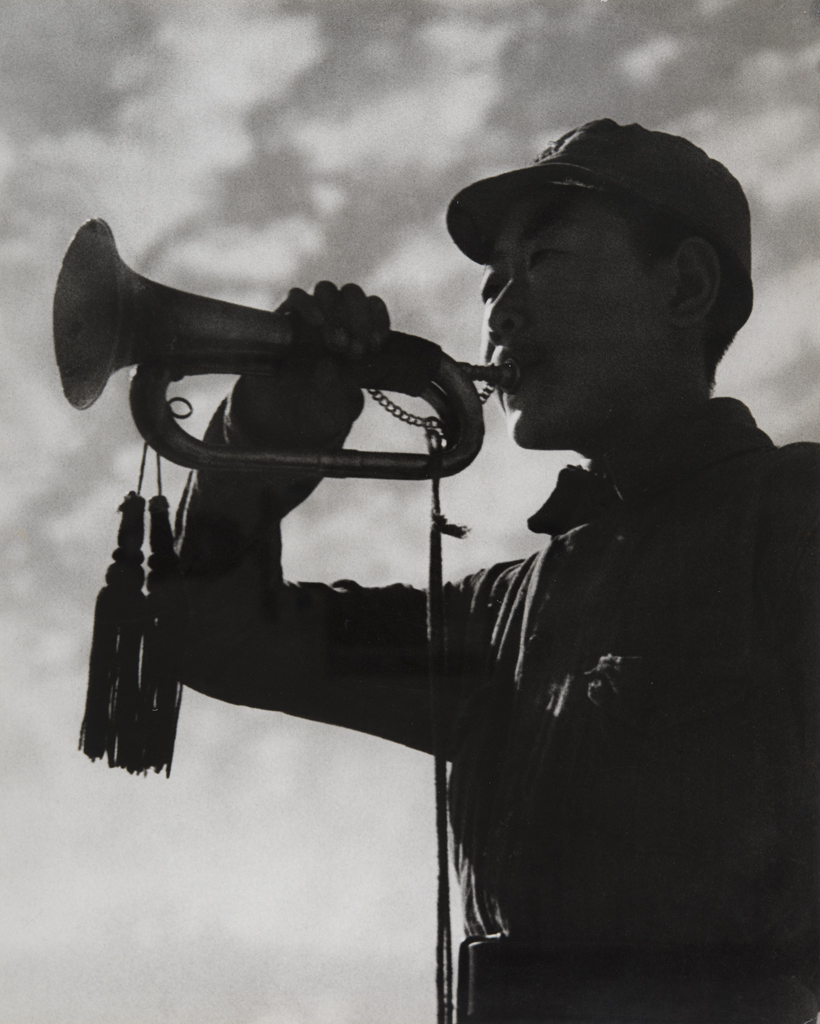

《八路军司号员》 石少华 摄

广东红色摄影群体开创了一种独特的革命现实主义视觉语言。在构图法则上,他们摒弃了传统美术摄影的唯美倾向,转而采用直接、质朴的平视角度,让普通战士和群众成为画面的绝对中心,让浮图峪、插箭岭、娘子关长城等作为背景。沙飞拍摄的《战斗在浮图峪古长城》,将八路军战士置于具有强烈民族象征意义的长城背景前,通过空间并置完成了“人民军队是新的长城”这一政治隐喻。光线运用上,他们偏好自然光条件下的高对比度效果,强化画面的戏剧性和张力。郑景康是1942年延安文艺座谈会摄影界的唯一代表,他为毛泽东拍摄的著名肖像,利用侧光塑造出领袖刚毅的面部轮廓,创造出极具辨识度的视觉符号。这些形式创新不是单纯的审美选择,而是通过影像建构了一套革命美学的“编码系统”。

《八路军战斗在古长城》 沙飞 摄

《打谷场上》 郑景康 摄

红色摄影最震撼人心的力量,在于对战争与人性的深刻记录。摄影家们冒着生命危险深入前线,拍摄了大量战地场景。摄影家石少华跟随八路军游击队转战延安、南泥湾、冀中抗日根据地、白洋淀等地,记录下百团大战、雁翎队、地道战的生动瞬间。这些照片中,我们既能看到硝烟弥漫的激烈战斗场面,也能看到战士们在战斗间隙读书写字、帮助群众的温情瞬间。尤其珍贵的是,这些摄影作品对普通民众的聚焦——饱受战争摧残却依然坚韧的农民、积极支援前线的妇女儿童、欢庆解放的城市平民,打破了传统战争摄影的英雄叙事模式,构建了一种“人民视角”的战争记忆。当观看沙飞拍摄的《鲁迅与青年木刻家》时,我们能感受到镜头背后那份对历史瞬间的珍视——这不是简单的合影,而是一次“为人生而艺术”的视觉集结。

《白洋淀上雁翎队》石少华 摄

《鲁迅与青年木刻家》 沙飞 摄

1942年5月1日,晋察冀画报社在河北平山县碾盘沟宣告成立。来自广东中山的年轻战士赵烈作为沙飞的得力助手,担任画报社政治指导员,与罗光达并称为沙飞的“左膀右臂”。赵烈不仅是一位出色的组织者,更是一位才华横溢的创作者。他拍摄的《我们是抗日小兵》组照成为中国解放区摄影名作,谱写了一曲全民抗战的嘹亮战歌。《威武强大的炮兵》则以其雄浑刚毅的构图,成为表现八路军强大阵容的代表作品。摄影史学家顾棣评价赵烈的作品“既有雄浑刚毅之色,又着美好轻快之彩”,形成了独特的艺术风格。

《我们是抗日小兵》 赵烈 摄

广东是中国红色摄影的重要发源地,沙飞是开平籍,石少华是番禺籍,郑景康、赵烈是中山籍。自2019年起,广东省摄影家协会参与主办每年一届的“世界的开平”沙飞摄影周,又从2023年开始,在中山参与举办中国·中山郑景康影像双年展。这些历经战火洗礼的影像,正如《晋察冀画报社社歌》所唱,将如同“跳跃的光影与闪烁的音符”,永远唱响在中华民族的记忆长河中。

(作者系中国文联全委会委员、广东省文联副主席、广东省摄影家协会主席)

订阅后可查看全文(剩余80%)