本文收录于专辑#南方读+#

9月23日,第四届琶洲算法大赛在广州海珠落幕。

热闹的赛场散去,围绕人工智能产业发展路径的实践和思考未止。

琶洲算法大赛启动四年以来,从首届262支队伍参赛,到如今已有超8000支队伍同台竞技。人数激增、领域拓宽、从区域到全球,琶洲算法大赛已成为国内规模最大、国际影响最广的算法赛事。

一场之域,日穷千境。算法界的“奥林匹克”,广州所扮演的角色,远不只是提供场地的“主办方”。

比赛到底比什么?

AI要“发力”,就要靠算法。

没有算法,算力再强也只能成为“蛮力”。

琶洲算法大赛到底在比什么?

答案很直观:要让你的算法可“上天”,可“立地”,能“追狗”。

所谓“上天”,是指企业把在轨卫星的算力资源开放,让算法在真实的轨道环境中运行。它需要应对信号延迟、能耗限制和极端条件,这不仅是技术的挑战,也是产业应用前沿的探索。

所谓“立地”,是指城市主干道的车流数据被直接交给参赛团队,算法需要实时优化红绿灯调度。这里没有彩排,每一次计算都可能改善城市交通,提升市民的出行体验。

“追狗”听起来像玩笑:无人机在空中寻找目标宠物狗,地面机器人配合收集数据。实际上,这是对无人机协同、机器人感知与实时运算的深度实验。技术在趣味化场景中迭代,不断探索边界。

琶洲算法大赛获奖名单公布,“琶洲领军算法师”出炉

这两天,来自英美法德等多国顶尖算法团队齐聚琶洲“论剑”。当中不乏来自麻省理工学院、哈佛大学、剑桥大学、北京大学、清华大学等高等学府的师生团队。

值得一提的是,今年比赛企业阵容同样“星光熠熠”:字节跳动、比亚迪、科沃斯等头部企业组团亮相,数量创历届之最。

比赛还强调“可以失败”。成绩固然重要,但探索、迭代、试错同样被重视。因为敢试错,才有真正的创新;因为有实战场景,算法才能“用起来”,不再停留在论文或理论模型中。

四年来,琶洲算法大赛从单一赛道到五大赛道,从国内比拼到国际竞技场,从传统算法比拼到大模型前沿挑战……这里已经成为全球算法人才、企业与科研力量交会的“应用孵化器”。

当一座座总部高楼项目在琶洲拔节而起,“热带雨林式”产业生态逐渐显现……可见广州市市长孙志洋所言非虚——

广州,是人工智能创新创业首选之地。

广州为什么能牵头办?

今年年初,凭借“算法创新+开源策略”,DeepSeek以“黑马”之姿改写全球人工智能竞赛规则。

可见,要想打破既有的全球AI格局,算法不仅要高效,策略也得高明;要跑得快,且跑得“聪明”。

这正是广州举办琶洲算法大赛的初衷和目标。

2022年,琶洲算法大赛启动以来,已经成为粤港澳大湾区人工智能布局的重要落子。

广东“下注”人工智能,琶洲算谷成为支点。

但选择用一场比赛,把算法从实验室带向现实,这现实吗?

广东深知,产业竞争不仅靠资金和项目堆积,更靠制度和生态建设。

琶洲算法大赛正是一种制度设计:政府提供政策支持,企业贡献真实场景,科研团队带来技术突破,投资机构参与资本对接。

每一个环节,都围绕着一个核心目标——让人工智能在真实场景中落地。

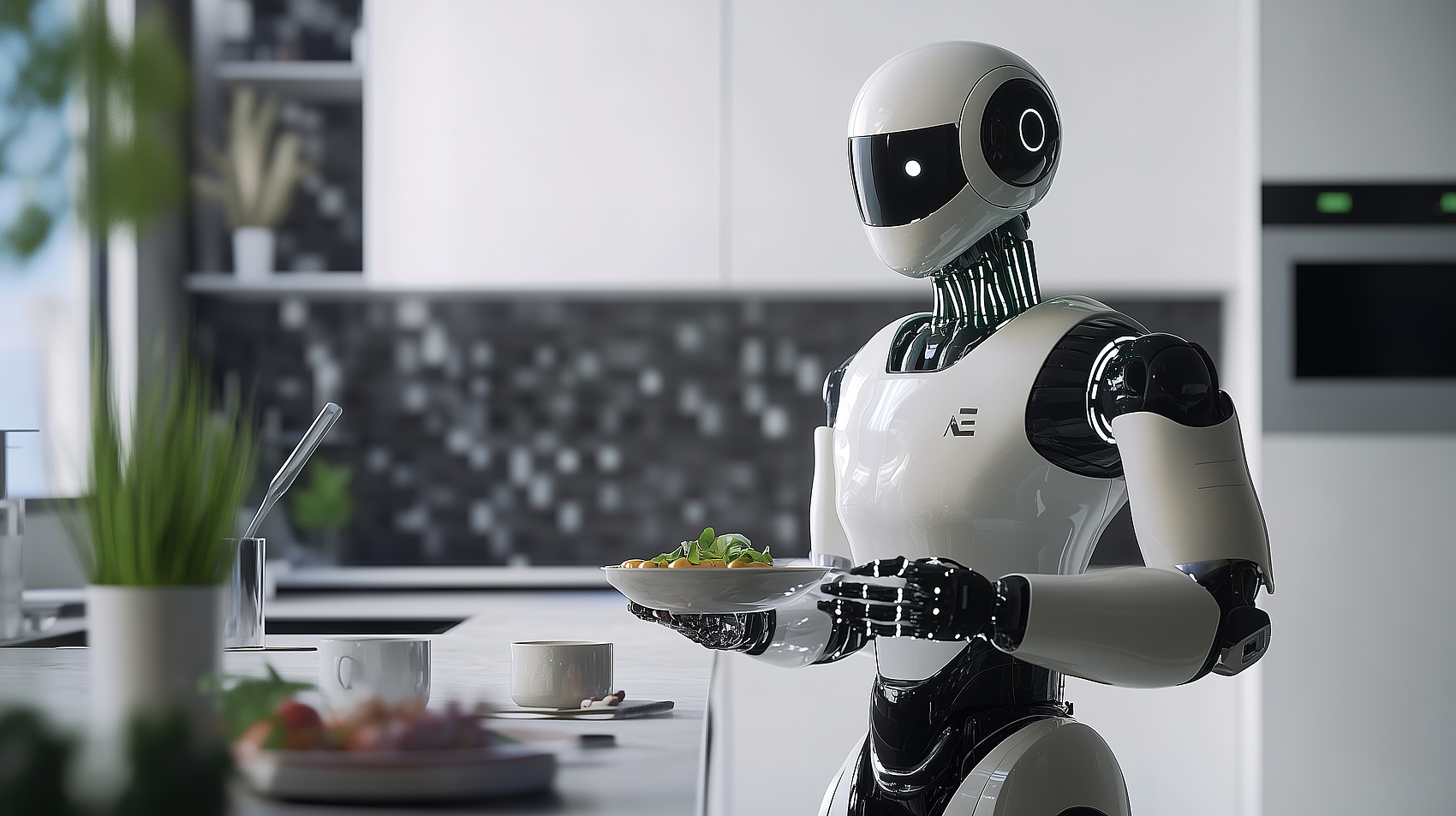

今年以来,广东已陆续出台多项政策,要在人工智能和机器人两大领域集中发力,构筑高技术、高成长、大体量的产业新支柱。

截至今年一季度,广东人工智能核心产业规模超2200亿元,稳居全国第一方阵,拥有1500多家核心企业、24家独角兽和92家上市公司。

机器人产业同样蓬勃发展,涵盖“脑—五官—肢体”全产业链,形成以珠三角为核心的协同格局,2024年工业机器人产量占全国44%,连续五年全国第一。

广东还以场景牵引为突破口,将庞大的制造业基础和应用市场优势,转化为更具标杆意义和全国影响力的AI创新应用案例与产业创新生态。

政策与市场的双轮驱动,使得赛事与产业紧密结合。

值得一提的是,琶洲数字经济与人工智能试验区所在的海珠区,近年来,数字经济规模不断壮大,AI产业链条逐渐完善。腾讯、阿里、小米、唯品会等数字巨头集结于此,年营收超4500亿元,超3.8万家企业在此扎根生长。目前,超80家大模型企业实现盈利、产业规模突破50亿元。

琶洲算法大赛正是这种政策、产业、科研和市场闭环的具体体现。它把抽象的战略意图转化为可操作的竞技赛场,既让企业解决实际问题,也让科研成果快速落地。

在这里,算力成网、数据流通、人才涌现、政策到位:政府不是单纯的“裁判”,而是生态设计者;企业不只是参赛者,更是产业应用的推动者;科研团队不仅产出理论,更验证实践价值。算法大赛既是技术竞技场,也是生态建设器,推动政策、科研、企业和市场在同一平台协同,形成可持续的智能产业发展模式。

每一个行业都能在这里,找到自己的“AI+”路径,这场智能革命才真正有了扎根之地。

大赛之外有何期待?

一场比赛,很难改变未来?但——

人才与企业,因赛而聚。

科技与创新,因势而往。

琶洲算法大赛不仅培养人才,也推动技术向产业深处渗透;不仅是竞技平台,更是创新生态的试验场。

大赛举办至今,已评选出41位“琶洲领军算法师”,引入170个人才团队,落地企业超60家。很多青年选手通过比赛获得大厂入职机会或国际高校录取。产业企业也因此获得创新方案,实现从“参赛”到“腾飞”的转变。

广东的人工智能与机器人产业正处于高速发展期。通过“人工智能+”行动和“机器人+”行动,广东在教育、医疗、交通、民政、金融、安全、养老服务、极限环境作业等多个领域推进智能应用,打造100个示范场景和500个示范案例。产业链各环节正在快速整合,高校和科研院所的创新成果通过赛事直接进入企业应用,实现科技与经济的双向加速。

从更高的维度来看,琶洲算法大赛承载的不仅是技术和产业的探索,更是广东对未来社会治理与经济发展模式的实验。它通过算法,把城市管理、工业制造、社会服务与智能技术紧密连接,推动广东在新一轮全球科技竞争中抢占先机。

这是一种对人工智能时代的回应:算法不仅是工具,更是一种理解世界的语言。

广东用一场比赛,把这门语言从纸面带向现实,把科研成果转化为生产力,把实验室智慧转化为城市智慧。今天的红绿灯调度、无人机协作、机器人服务,未来都有可能与这场比赛产生千丝万缕的联系;

不久的将来,AI或将改变城市、产业乃至社会运作方式。

而这一切的改变,或许就从琶洲的赛场开始……

采写:话题研究员 吴雨伦 古嘉莹 昌道励

策划:胡良光 龚晶 冯艳丹 张西陆

订阅后可查看全文(剩余80%)