本文收录于专辑#南方读+#

时隔四年,麒麟芯片终于重返舞台中央。

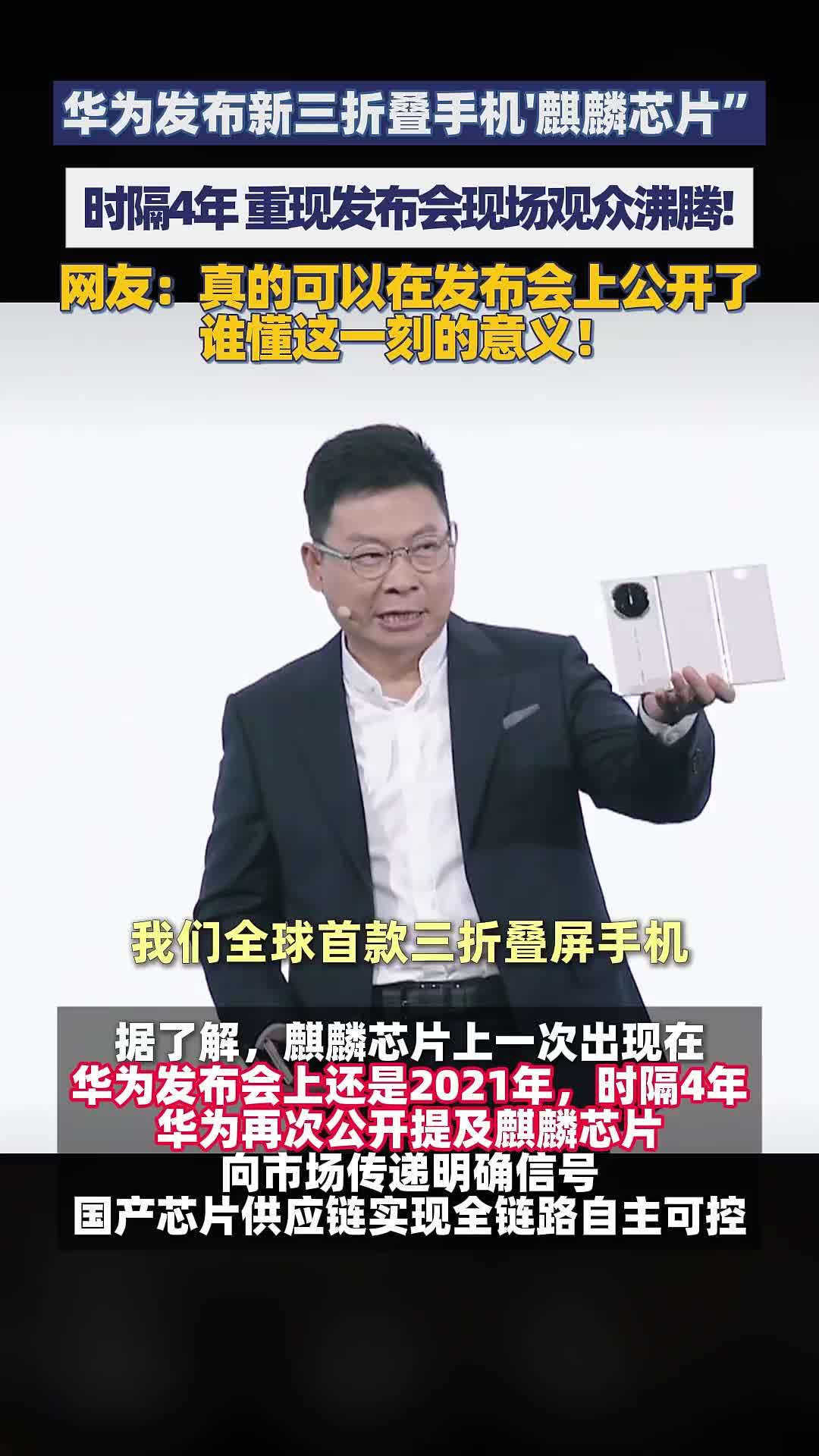

在9月4日的华为新品发布会上,华为新三折叠手机Mate XTs非凡大师登场,一同公布的还有麒麟9020芯片。

麒麟芯片:4年磨砺,重返舞台

从技术上的“不可说”到“可以秀”,华为终于不再藏着掖着,这标志着华为在芯片设计与制造的全链路自主可控。这一突破不仅将重塑高端手机市场的竞争格局,也传递出中国硬科技突围的信号。

开合间,拨云见日,当麒麟芯片重回公众视野,我们看到的是一家企业、一个行业在极限压力下依然“向上捅破天,向下扎稳根”的坚持与突破。

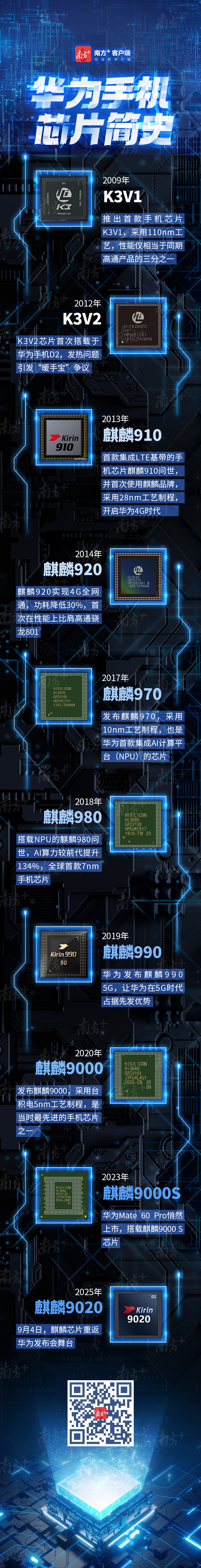

蹒跚学步,从追赶到领跑

回看华为海思的“造芯”之路,经历了从无到有、从弱到强、从巅峰到低谷、再到浴火重生。

2009年,华为第一代手机AP(应用处理器)——K3V1芯片诞生,采用110nm制程,相比当时主流的65nm制程就已经落后一截,加上选择了冷门的Windows Mobile操作系统,甚至连工程机都不愿搭载K3V1一试。

此后三年,海思颇为沉寂。直到改进版本K3V2问世,适用性大大提升。但搭载K3V2的华为D1、D2手机功耗翻车、发热严重,甚至被调侃为“暖手宝”,一时间差评如潮。

挫败反而激发了华为的斗志,当年,海思研发费用同比激增70%。

直到K3V2的改进版K3V2E推出,海思的造芯之路才有所起色,搭载K3V2E的P6,也被认为是华为智能手机的开端机型。

不积跬步,无以至千里。华为在这条荆棘密布的芯片研发之路上,小步快跑,稳扎稳打,终于迎来突围时刻——

2013年,华为首款集成LTE基带的手机芯片“麒麟910”问世,这也是首次使用了麒麟品牌,采用28nm工艺制程,开启了华为4G时代。

如果说,此前的华为麒麟芯片主要是在追赶国际先进水平,那么从2017年开始,华为开始在某些领域崭露头角,展现出领先优势。

标志性转变是当年发布的麒麟970。这是华为首款采用10nm工艺制程的手机芯片,更重要的是,它是首款搭载神经网络处理单元(NPU)的芯片。

没错,近段时间,超越茅台登顶“股王”的寒武纪,正是因其为麒麟970提供NPU而声名鹊起。

此后,麒麟芯片必成华为每年新品发布会的重头戏。2018年,华为发布麒麟980,这是全球首款商用7nm工艺的SoC芯片(系统级芯片);2019年,华为发布了麒麟990 5G,这让华为在即将到来的5G时代占据了先发优势。

在AI和5G两个关键技术领域,华为都展现出了明显的技术优势。这不仅仅是一家企业的技术演进史,更是中国芯片产业在全球化浪潮中寻求自主可控的缩影。

绝地反击,极限施压勇者胜

正当麒麟芯片如日中天的时候,一场突如其来的风暴席卷而来。

2019年5月,华为被列入“实体清单”,此后,制裁范围不断扩大,华为芯片供应链受到重重一击。

2020年9月,台积电正式停止为华为代工芯片。这被视为华为芯片的“至暗时刻”。

在这种背景下,2020年发布的麒麟9000,一时成为华为麒麟芯片的“绝唱”。这款采用台积电5nm工艺制程的芯片,是当时全球最先进的手机芯片之一。

由于供应链的限制,麒麟9000的产量极其有限。搭载这款芯片的华为Mate 40系列,也成为了市场上的稀缺商品,众多消费者排队购买。

麒麟芯片上一次出现在华为发布会上,还是2021年。此后4年,华为旗舰机发布会再也没有出现麒麟芯片的相关消息。而网上看到的麒麟芯片型号,都是通过第三方应用识别,华为从未公开。

华为手机业务受到重创,市场份额大幅下滑。华为是否还能在芯片领域东山再起?

正如华为创始人任正非所说:“华为就像被高压蒸汽冲击的茶壶,盖子堵得越紧,爆发的力量就越强。”面对前所未有的困难,华为并没有放弃,而是开始寻找新的出路。

华为一边用高通芯片维持产品线,一边默默投入研发,从半导体材料、EDA工具、到架构设计,重新搭建一套自主可控的技术链和生态链。

2023年8月,华为Mate 60 Pro悄然上市,没有大张旗鼓宣传,甚至连详细的技术规格都没有公布。但当专业机构对这款手机进行拆解后,整个科技界都惊讶了:这是一款全新的麒麟9000 S芯片。

虽然这款芯片在工艺制程上相比台积电的最新技术还有一定差距,但它的意义远不止于技术本身。麒麟9000 S证明了华为在技术封锁下,仍然能够设计和生产出高性能的芯片。

值得一提的是,相比5nm工艺制程的麒麟9000,7nm的麒麟9000 S反而凭借超线程技术在多线程场景实现反超。

麒麟9000 S以自主创新书写了“中国芯”的突围之路,其泰山架构与超线程技术,证明了国产芯片在复杂系统设计上的突破。

全链突破,关键技术握回手中

麒麟9020的问世,是4年来“沉默行军”的一个阶段性答卷。

这场发布会,并没有披露麒麟9020的工艺制程,但华为常务董事、终端BG董事长余承东提到,搭载新一代的旗舰芯片,和鸿蒙5.1的操作系统,整机性能提升36%以上——卓越性能再突破。

一方面,随着科技逼近物理学定律的极限,已经越难在更小的空间塞入更多的元器件。

芯片的制程和频率的发展悄然放下了脚步,让疲惫不堪的后来者,也有了一丝喘息的机会。

另一方面,华为另辟蹊径,发挥软硬件协同的优势:鸿蒙的分布式架构,配上麒麟9020的异构算力,让多任务、跨设备、实时渲染变得前所未有的流畅。

从芯片到系统,从铰链到生态,华为正在构建一个闭环的技术体系。它让中国高端制造看到了一种实实在在的路径——以用户场景为牵引,软硬协同、垂直整合,最终弥补制程上的差距。

“3nm工艺打不过7nm”,这看似违反常识的现象,正在中国芯片产业真实上演。

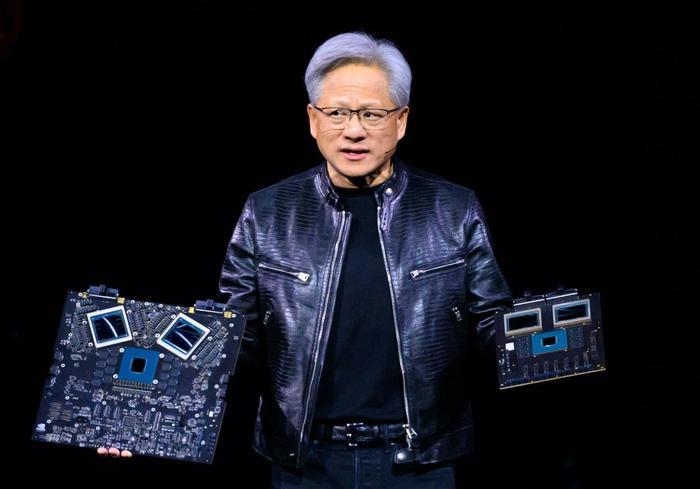

不只是在手机芯片,在服务器领域,单卡性能上,采用台积电3nm工艺的英伟达GB200,代表着当前GPU领域的工艺巅峰。

而华为昇腾910C已经用384颗芯片组成的CloudMatrix系统,实现了对英伟达GB200系统1.7倍的算力反超。

华为用“集群作战”的方式实现了逆转。这种“蚂蚁啃大象”的战术,诠释了中国工程师的智慧:既然单打独斗难以取胜,就用系统级创新弥补个体差距。

英伟达CEO黄仁勋资料图(图源:新华社)

今年5月,英伟达CEO黄仁勋在接受采访时就公开表示:华为最新一代AI芯片在关键性能指标上已达到H200水平,其构建的超大规模算力集群在系统级设计上展现出令人印象深刻的工程能力。被问及AI训练时华为AI芯片能否取代英伟达,他称这只是时间问题。

他的评价,其实是对大陆半导体产业“非对称创新”战略的认可——当先进制程遭遇封锁,那就在封装技术、系统架构、生态协同上开辟新赛道;当单一芯片性能存在代差,就通过集群化创新实现系统级超越。

麒麟芯片不一定完美,也未必已经全面超越竞争对手,但它代表的是中国企业另一种可能:哪怕在最顶端的硬件领域,也有能力一步步把关键技术握回自己手中。在AI算力这场决定未来科技格局的马拉松中,前方的赛道,终将因持续的创新而豁然开朗。

华为手机芯片简史

采写:话题研究员 郜小平 程鹏

设计:刘子葵 魏伯航

策划:张西陆 丁晓然

订阅后可查看全文(剩余80%)