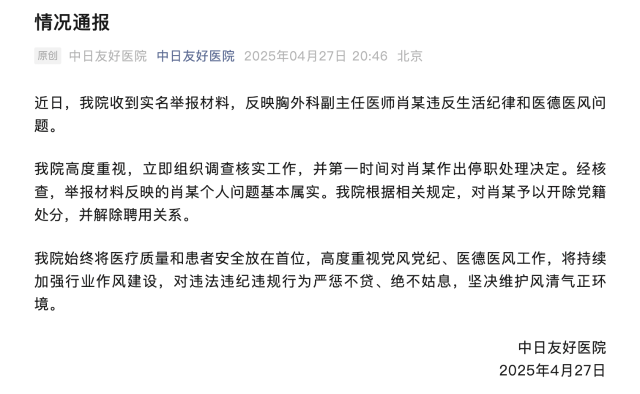

近日,中日友好医院胸外科副主任医师肖某因婚内出轨、手术期间擅自离岗等事件引发舆论哗然。4月27日,中日友好医院通报称,经核查,举报材料反映的肖某个人问题基本属实,医院根据相关规定,对肖某予以开除党籍处分,并解除聘用关系。

但事情并未因此平息。一方面,举报信中的细节令人咋舌,根据肖某妻子反映,肖某为维护其婚外情对象,在手术期间与其他医务人员发生争执,竟然将已麻醉的病人扔在手术台长达40分钟。而肖某回应称,其离开手术室是为了“避免进一步冲突,也为调整身心状态”,自己“私生活有问题,但医德没问题”。

将麻醉后的病人弃于手术室,岂能一句“私生活”了事?此举无疑将患者生命当做儿戏。如果医生因个人情绪可以在生死攸关的手术室如此任性,医者仁心何在?

中日友好医院针对胸外科副主任医师肖某违规事件的处理值得肯定。面对舆情关切,院方暂停涉事医生工作并启动调查,展现了刀刃向内、直面问题的态度。但肖某的行为,不仅暴露个别人员职业操守的失范,更折射出医疗管理体系中的深层漏洞。

肖某事件之所以引发舆论海啸,源于其触碰了公众对医疗行业最敏感的神经:一是医德失守与职业规范的冲突,二是特权干预与制度公平的失衡。作为主刀医生,肖飞因私人纠纷将麻醉患者弃置手术室,即便在行业规范层面已构成重大过失;网传涉事规培医生董某莹的“速成博士”背景与职业轨迹,更让“医疗资源家族化”的质疑沸沸扬扬。这些争议表面是个人道德问题,实则折射出人才培养、职业监管、应急处置等制度性漏洞。若不能从系统层面追根溯源,类似事件恐将反复撕裂医患信任。

公众的焦虑与追问,本质是对医疗公平正义的深切期待。网友的核心关切集中于三点:涉事医生离岗期间患者安全保障机制为何失效?董某莹的规培留科是否存在程序违规?协和医学院“4+4”特殊培养项目是否异化为特权通道?这些疑问绝非“私德领域”可以搪塞——当医生的职业行为可能危及患者生命安全,当医学教育公平性遭遇质疑,当管理漏洞纵容权力寻租,每一个问号都直指医疗体系的核心价值。相关部门须意识到,舆情不是“麻烦”,而是改进工作的镜鉴;质疑不是“杂音”,而是制度完善的动力。

医疗行业公信力的重塑,需要超越个案处理的全局视野。唯有以更彻底的调查、更透明的回应、更系统的改革,方能筑牢公众对医疗行业的信任基石。健康所系,性命相托。中国医疗事业取得的辉煌成就,源自无数医务工作者对希波克拉底誓言的坚守。期待相关部门以此次事件为转折点,用经得起检验的调查结论回应公众,用看得见的制度进一步守护医者荣光,让“人民至上、生命至上”的理念在每一个手术台上熠熠生辉。

南方+记者 严慧芳

订阅后可查看全文(剩余80%)