客家古邑与关中平原的渊源,要从一本书说起。

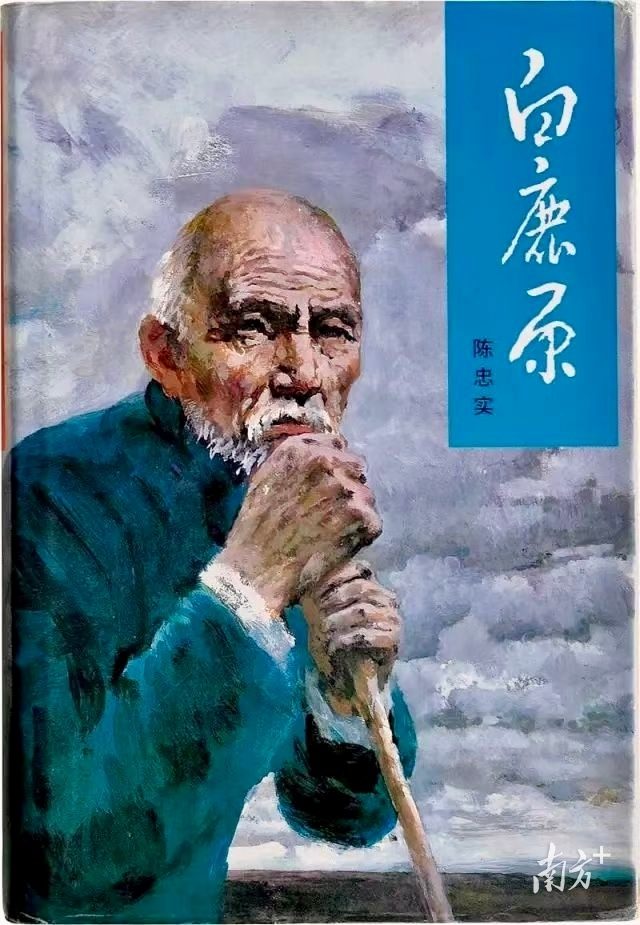

由关中作家陈忠实创作的长篇小说《白鹿原》,以白鹿两大家族祖孙三代的恩怨纷争为故事线索,以白嘉轩、鹿子霖、黑娃、田小娥等人物折射出的不同历史意识构筑文本张力,极富纵深感地勾勒出从晚清民国至新中国成立半个多世纪以来中国社会的大变动、大变革。

1993年春夏之交,《白鹿原》出版单行本。 资料图片

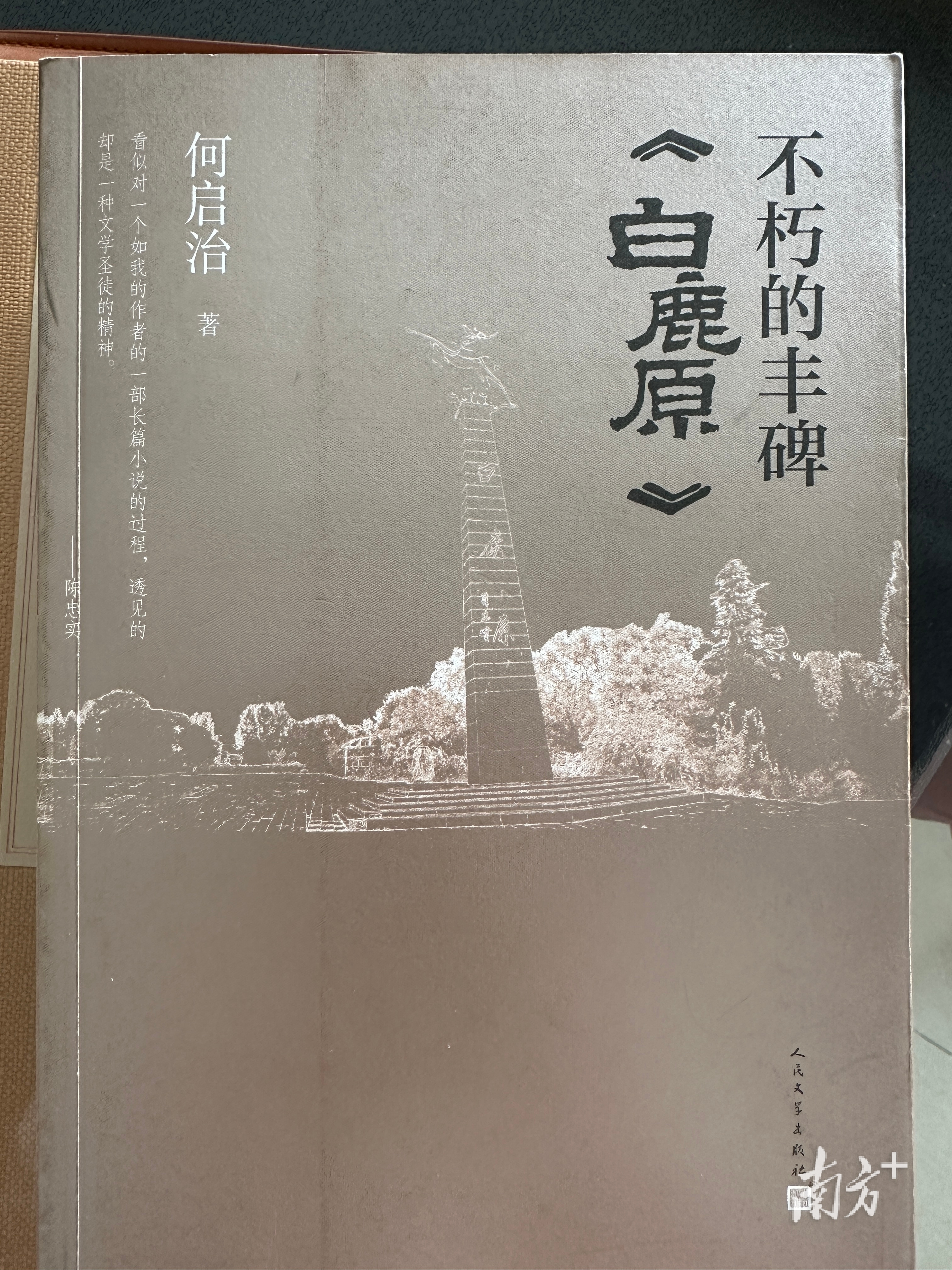

而这样一部获茅盾文学奖,又被教育部列入“大学生必读”的著作,当年得以顺利出版,背后有一位龙川人的身影。作为《白鹿原》的组稿人、终审人以及首版责编之一,何启治在人民文学出版社任职期间,发掘陈忠实,扶植其创作中篇小说,又鼓励其从中篇向长篇进军,最终成就当代文学史上的扛鼎之作《白鹿原》。

故事至此还未画下句点。沈阳人赵凯早年因病致残,文学成为支撑他度过艰难岁月的“灵丹妙药”。1993年,阅读过《白鹿原》后,赵凯向该书责编何启治致信。自此书信往来,弦歌未绝。2022年,赵凯落居广东。不久之前,这位《白鹿原》的受益者、传播者、研究者来到龙川,讲述他与《白鹿原》以及老师何启治的因缘际遇。

从客家古邑走向京城的文学编辑

何启治虽是龙川人,却在香港出生。1915年,其父何德辉考入龙川县立中学,1922年至1926年间就学于广东高等师范文史系,1926年秋受聘为龙川县立中学教师。考虑家人生计,何德辉一年后离开龙川,远赴南宁,任教于广西第六中学,继而居留香港七年,任德明中学教师。1936年9月,何启治诞生。

1941年,太平洋战争爆发。何德辉携妻儿回到老家后,至韶关教育部门任职。1942年,何德辉重返龙川,任广东省立老隆师范校长。随父回到龙川的何启治,便进入老隆师范附小接受小学教育。学校所在的老隆镇,距离家乡锦归镇(现已并入通衢镇)较远,交通不甚方便,校园又未设立饭堂。其时尚是垂髫小儿的何启治,就住在学校里,还同家族几个兄弟在饭馆里包伙,解决上学期间一日三餐问题。

冬春之季,回家路上,发现受伤的小鸟掉落在水田里,何启治将鸟捧在手心,送回树窝里。闻蛙鸣咕哇,遂脱下小布衫,兜着田鸡回家,以改善家中伙食。待离家返校时,再度攀爬上大树,却是“人去楼空”,小鸟或已远走。至今,何启治仍记得家乡“周边都是山”,山间有农田、老宅,亦有河流,而幼年的何启治常跟随叔舅在此间凫水玩闹。

及至小学毕业,何启治离开家乡,坐船顺东江到广州求学。1959年夏,何启治毕业于武汉大学中文系,旋即分配到人民文学出版社工作,历任校对、编辑,并参与新版《鲁迅全集》的注释、编辑工作。

1973年隆冬,何启治在人民文学出版社现代文学编辑室当编辑,负责西北片区。一日,在西安郊区区委所在地小寨的街角,何启治拦住刚开完会推着一辆破旧自行车的陈忠实,约请他写农村题材的长篇小说。

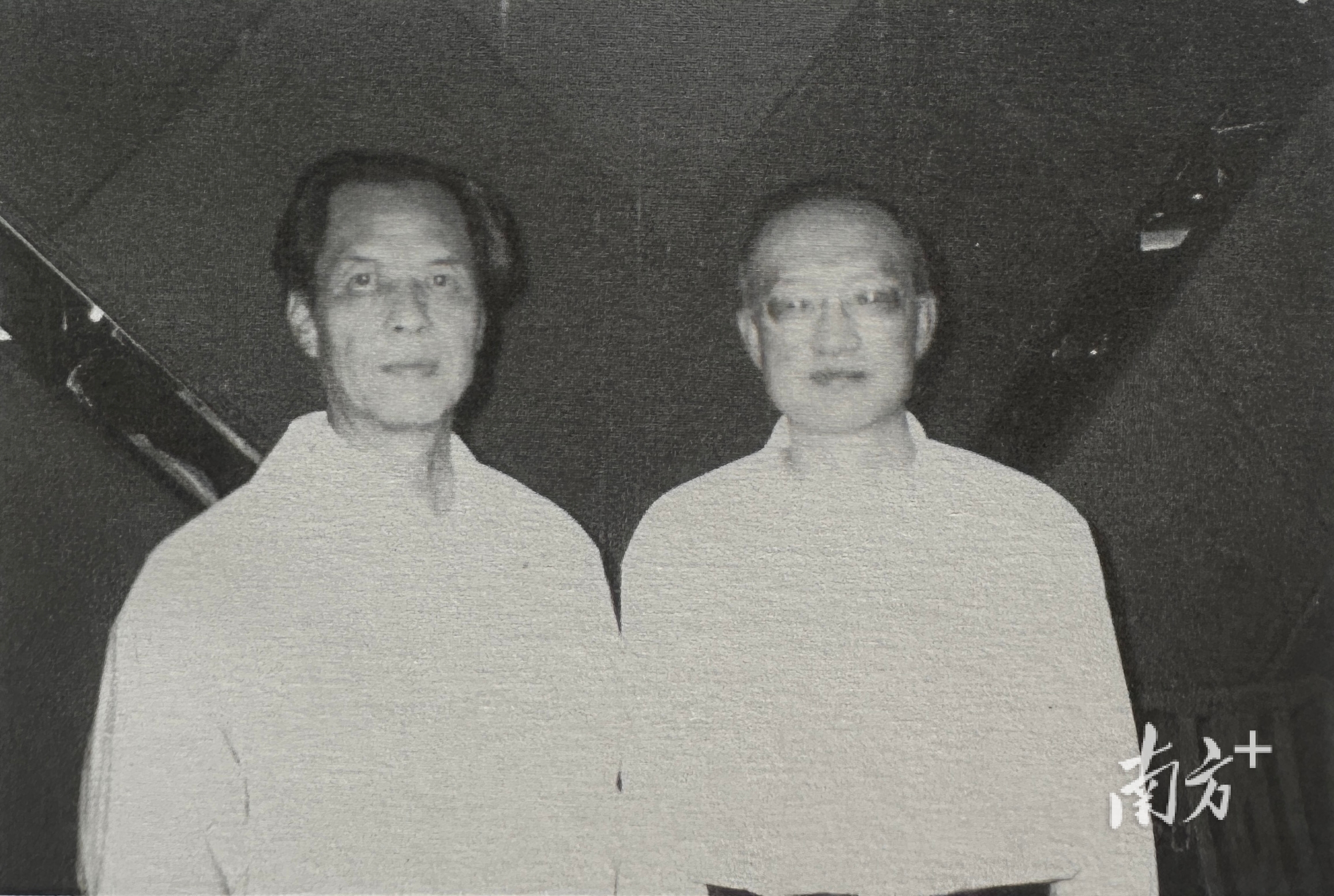

1998年4月,第四届茅盾文学奖颁奖后何启治和陈忠实合影。 资料图片

在日后的回忆文章中,何启治道出“选中”陈忠实的缘由。“我之所以这样做,首先是因为陕西省作协向我推荐了陈忠实,也因为我刚刚在《陕西文艺》上看到陈忠实发表的两万字的短篇小说《接班以后》,觉得在关中平原上摸爬滚打十几年的陈忠实完全可以把它扩写为长篇。当然,还因为当时的人文社并没有可以发表中短篇小说的《当代》杂志(《当代》创刊于1979年)。大约他也感觉到我这个来自人民文学出版社这‘高门楼’的编辑约稿的真诚,从此便记住了我,开始了我们长达40多年的友谊交往。”

何启治虽向陈忠实约稿,但经典的问世并非一蹴而就。1984年,陈忠实中篇小说《初夏》发表于《当代》杂志第4期头条。在《初夏》之前,陈忠实也发表过中篇小说,但在创作时间上,《初夏》是陈忠实第一次动笔写中篇小说。该部小说经过编辑何启治的指点,三年四易其稿,从六万字写扩写至八万字,再到十二万多字,终于血肉俱全,符合出版条件。

1984年3月11日,陈忠实写给何启治的信中提到,“《初夏》仍需您再费神删节,我心里很不安。这部稿子已使您过多的耗费了精力,我现在倒是轻松了。我只能说,您放心去删改,我完全信任。”《初夏》是陈忠实笔下篇幅最长的中篇小说,经何启治几近于“手把手”的指导,陈忠实由此掌握驾驭大篇幅作品的能力。

何启治与陈忠实。 资料图片

回顾陈忠实与何启治的交往历程,以及《白鹿原》的诞生始末,能清晰感知到编辑对作者创作的激发作用。何启治初向陈忠实约稿时,“他当时根本没有写长篇小说的打算,就一脸茫然啊。他自己后来说,觉得就像老虎吃天一样。我和他说,你当做一种目标来努力吧”。对于何启治的约稿,陈忠实“感受到了一种真诚的态度”,还是记在心里的,在以后一直促使他往这个方向努力。后来,陈忠实到长安、蓝田、咸宁搞调查,目标就盯着长篇小说创作。当然,20世纪80年代改革开放以来文学的发展,亦令陈忠实的艺术追求相应提高。

陈忠实创作完中篇小说《蓝袍先生》后,就开始《白鹿原》的创作准备。1988年4月,陈忠实开始动笔写《白鹿原》,第一稿是写在笔记本上,第二稿才写在稿纸上。在写作过程中也有种种事物干扰。1992年3月25日,《白鹿原》终于画上句号。这时,距离何启治向陈忠实约长篇小说稿,已近20年。

1981年以来,何启治先后任人民文学出版社《当代》杂志编辑、编辑部副主任、副主编兼编辑部主任。1992年9月任人民文学出版社副总编辑、《中华文学选刊》主编。1992年3月,何启治终于收到陈忠实告知《白鹿原》已定稿的信。何启治与共同主管《当代》的副总编朱盛昌商议后,决定派当代文学一编室的负责人高贤均和《当代》杂志的编辑洪清波去西安取稿。

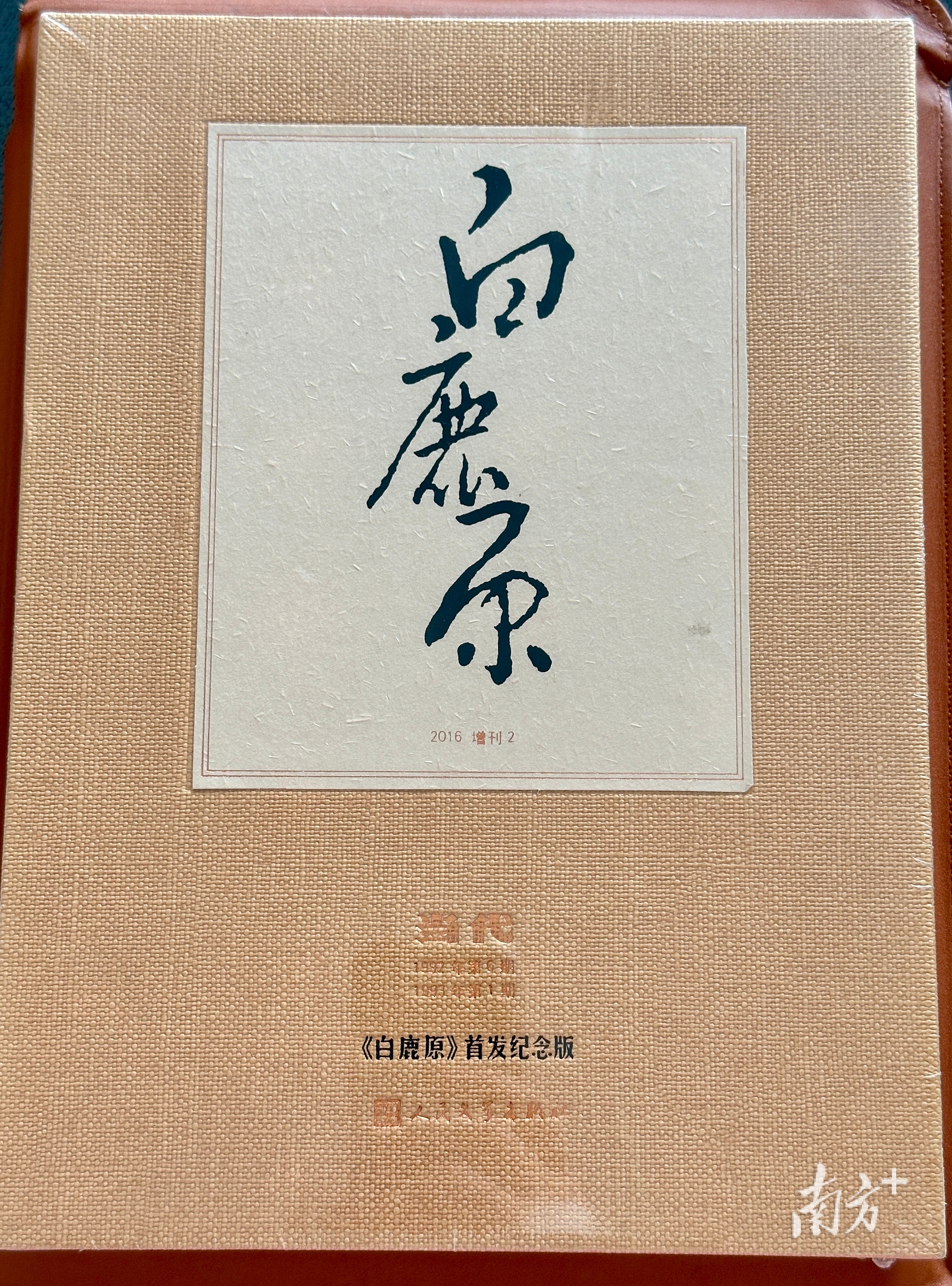

《白鹿原》最初被分为上下两辑,发表在《当代》杂志1992年第6期、1993年第1期。图为《白鹿原》首发纪念版封面。 资料图片

《白鹿原》在《当代》杂志发表过程中,经手者有一审洪清波、复审常振家、终审何启治,以及朱盛昌。诸位编辑对《白鹿原》持肯定态度,也提出一些问题。小说人物田小娥与黑娃之间的露骨描写无疑是争议的焦点。“我认为她是一个复杂的女性形象,也是推动全书情节发展的重要人物,绝对不要以简单化眼光把她当作坏女人形象来看待。”在何启治力保下,编辑没有对原稿做大改动。《白鹿原》被分为上下两辑,发表在《当代》杂志1992年第6期、1993年第1期。

1993年3月23日,何启治在西安《白鹿原》研讨会上。 郑文华 摄

1993年春夏之交,《白鹿原》出版单行本,终审人还是何启治。该书面世后,评论界欢呼,读者争相购阅。人民文学出版社不得不“手忙脚乱地加印”,第一年就再版七次。三十余年过去,《白鹿原》仍在不断重印,成为受到不同世代读者喜爱的经典作品。

陈忠实曾称《白鹿原》堪为“垫棺作枕”之作。对于何启治而言,《白鹿原》何尝不是其一生最得意之作。时至暮年,何启治仍想再看一遍《白鹿原》,无奈眼疾困扰,视力模糊。社会上有传言,《白鹿原》为获茅盾文学奖,删了4万字。卖家亦以此为噱头,推销所谓的无删减版本。对此,本书组稿人、终审人及首版责编之一的何启治坦言,只在获奖时,推出一版删节本,仅删2000余个字符。此前此后出版发行的《白鹿原》都是全本。

《不朽的丰碑〈白鹿原〉》收录何启治回忆陈忠实和《白鹿原》诞生的文章,《白鹿原》的审稿意见,以及关于它出版后引起的争议和讨论,在附录部分完整呈现陈忠实生前与何启治的往来信件23封。 资料图片

从辽河平原南下岭南的文学读者

不久之前,一级作家、中国作家协会会员赵凯走进龙川“古邑讲坛”,以《白鹿原》为切入点,讲述客家古邑、关中平原及辽河平原之间的因缘。

赵凯,1970年生人,出生于沈阳辽中区肖寨门镇后老薄村二道沟屯。自识字起,便心怀作家梦。无奈9岁时患类风湿关节炎,自此站立困难,行走亦吃力,日常只能躺在床上看书。直至18岁,奇迹并未降临,赵凯瘫痪,生活依靠老父亲的退休金支撑。

1993年,赵凯在中央人民广播电台小说联播中收听到李野墨播讲的长篇小说连播《白鹿原》,兴奋之情充溢于胸。“听过之后,感觉不过瘾,便邮购小说。看完书,还有话要说,于是便决定写信。作家本人会收到很多读者来信,或许没有时间读。我就想,何不给编辑写信。”当年,一封写着“何启治老师收”的信件,从辽宁沈阳寄往人民文学出版社。

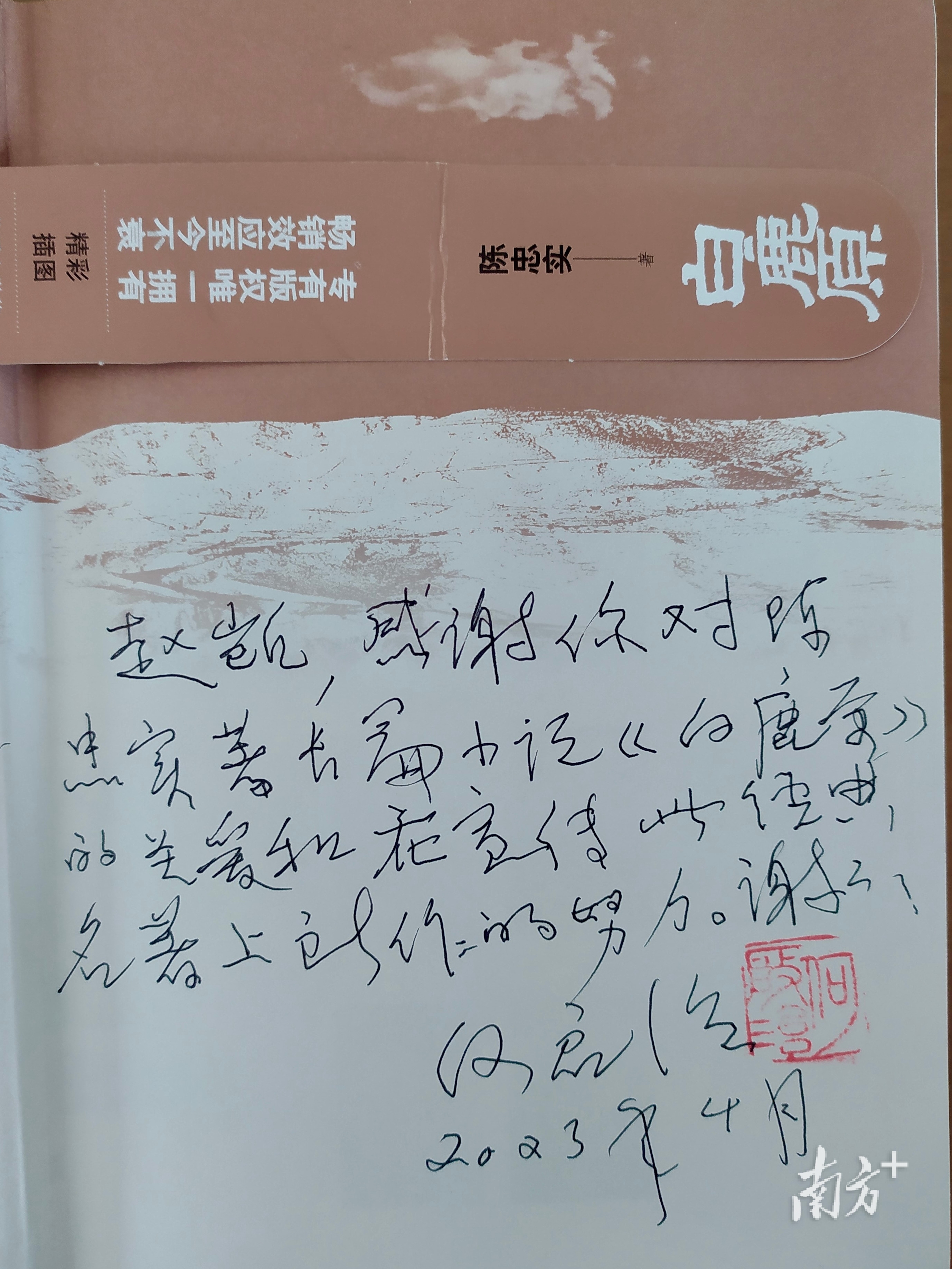

在信中,赵凯介绍个人状况、生活困境以及《白鹿原》的读后感。何启治收到信件后,随即复信给赵凯。双方就此建立联系,并结下延续30余年,且如今仍在继续的特殊的师生缘分。赵凯每年给何启治写一封信。何启治回信时,会寄些书给赵凯。“这恰恰是我最需要的。”不过,令赵凯深感惋惜的是,1995年,沈阳浑河发洪水,家中房子被冲塌。彼时生命尚需要救助,而何启治寄来的前三封信,也因无暇顾及,最终毁于滔滔浊流中。

2004年,赵凯的父亲病故,生活失去依靠。2005年正月,赵凯寄信给何启治,谈及生活困境。彼时,何启治已经退休,得知赵凯的困境后,便写信给辽宁省作家协会主席刘兆林,请他就近关照,指导赵凯写作,并争取发表。刘兆林本是军旅作家,极有助人情怀,创作指导之余,又联络沈阳相关部门申请大病救助,为赵凯免费置换人工双髋关节。治疗之后,赵凯重新站立,生命之路亦得以愈走愈远。

“当年,亲友都说我不能成为作家。我买墨水、钢笔,坚持小说习作,但还是不敢投递。如果不是何启治和刘兆林两位老师的关爱、扶持、提携,我现在可能还躺在农村火炕上读书呢。”刘兆林将赵凯推荐给《中国作家》主编艾克拜尔·米吉提,赵凯的长篇小说《马说》得以在国家级刊物上发表。2011年,赵凯从沈阳乡下来到市残联从事文化工作。2012年,互通信件20年后,赵凯专程赴北京,拜见恩师何启治。

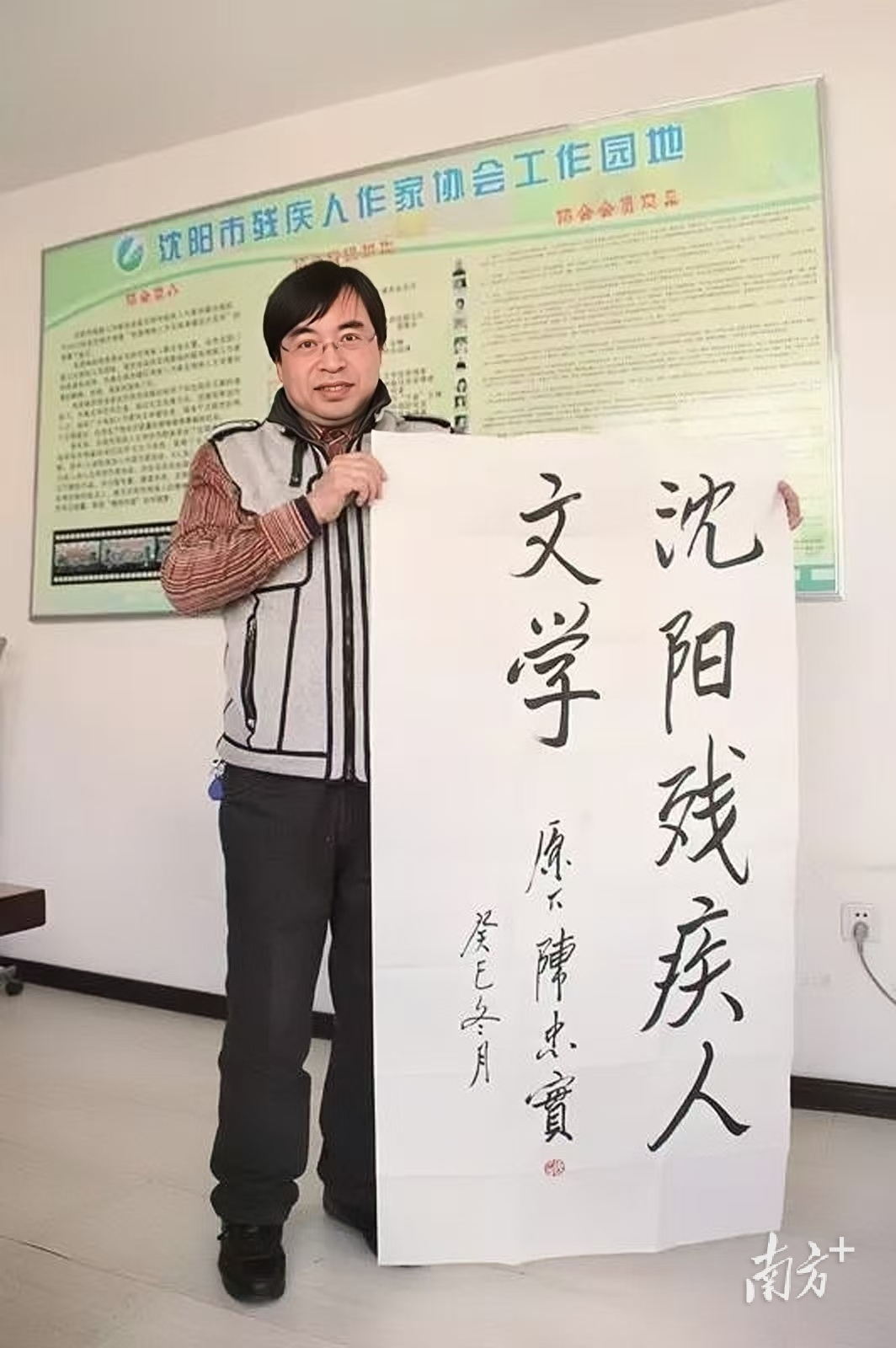

陈忠实为沈阳市残疾人作家协会写的书法。 资料图片

阅读、思索、交游,漫长岁月里的孜孜以求,令赵凯的文学认知不断深化。“没有《古船》就没有《白鹿原》。”赵凯提及的《古船》为山东作家张炜的作品,亦是何启治在《当代》杂志拥有终审权后,于1987年推出的第一部长篇小说。该书讲述胶东洼狸镇上隋、赵、李三个家族之间的恩恩怨怨,时间贯穿土改至改革开放后近40年的历史。

“在此之前的文学作品中,地主以及地主阶级的后代不能做主人公,只能成为配角,且多以反面形象出现。《古船》打破阶级壁垒,引起社会轰动。”赵凯谈及,当时文学改革也是摸着石头过河,《古船》的出版犹如风向标,对于其后《白鹿原》的问世,有导引意义。

不同于一般的乡村基层干部,陈忠实中学时代即萌发作家梦。“陈忠实成为干部是偶然,成为小说家是必然。”赵凯提到,为了生活需要,陈忠实在农村基层工作长达十七年,但麦收之余,仍不忘写小说、改小说。白鹿原就是小说版的《乡土中国》,陈忠实参照县志,以陕西滋水县一小村庄的族长、“好地主”白嘉轩为主人公,并通过“坏地主”鹿子霖与白嘉轩的针锋相对形成叙事张力。

在小说中,鹿兆鹏是鹿子霖长子,亦是白鹿原上先进革命思想的代表。他试图打破封建传统的束缚,引领白鹿原走向新的命运拐点。“如果换一个作家来写,肯定会把鹿兆鹏写成第一主人公,那样就成为男版的《青春之歌》。”赵凯解释,《青春之歌》是女作家杨沫的代表作,主要讲述出身大地主家庭的主人公林道静,不甘心当封建地主的小姐以及官僚资本的玩物,不断为个人的命运挣扎,由此反映二十世纪三十年代知识分子走向革命的必由之路。

何启治给赵凯的寄语。 资料图片

2012年,电影《白鹿原》上映,褒贬不一。而这亦是赵凯来到沈阳市区生活后,看的第一部电影。“虽然有很多批评这部电影的声音,譬如认为不应以田小娥及黑娃、鹿子霖、白孝文的情感纠葛为主线。但这部电影让很多原本没有读过《白鹿原》的人,知道有部小说叫《白鹿原》,在读者群体之外的民众中进行了普及宣传。这就是《白鹿原》改编拍摄成电影的积极意义。”赵凯的看法,或许其来有自。《白鹿原》刚刚出版时,部分卫道士受时代观念的束缚,认为其与贾平凹的《废都》,“不宜拍成影视片,不能上银幕”。

“感恩《白鹿原》,感念陈忠实。”一生因缘际会,由阅读《白鹿原》展开。作为“最幸运的读者”,以及《白鹿原》的研究者和传播者,赵凯落居广州后,多次围绕《白鹿原》开展阅读推广讲座,亦笔耕不辍写作出版长篇非虚构作品《上广州》。

赵凯新近出版的长篇非虚构作品《上广州》。 资料图片

“正好接上了我们这一代人的工作。”获知赵凯近况后,九旬高龄的何启治倍感欣慰。陈忠实曾在贺年明信片上题写“文学依然神圣”。如今,陈忠实、何启治、赵凯,这个由作家、编辑、读者三位一体坚守文学梦想的故事仍在继续。

南方+记者 李娇

订阅后可查看全文(剩余80%)