“民为国基,谷为民命”,

解决好吃饭问题,

始终是治国理政头等大事。

当我们每天端起饭碗时,

可能很少会想到这样一个问题:

在全球气候变化加剧、

国际粮价波动频繁的今天,

中国是如何确保14亿人的粮食安全,

如何确保粮食价格稳定的?

国际粮价波动频繁,为什么中国能这么稳?

全球粮市的惊涛骇浪

全球粮市的惊涛骇浪数据显示:

1960年到2018年,

全球共发生9924起已报告的

由极端天气引起的自然灾害,

平均两天发生一起。

而自然灾害的副产品,

通常是农业危机和粮食危机。

1974年,

孟加拉洪灾导致粮价翻倍,

2.6万人死于饥荒;

2017年,

一场规模更大的洪灾席卷孟加拉国。

1/3的国土被淹,

约6400平方公里的农作物受灾,

超过850万人口,

受到暴雨和严重洪灾的影响。

人们对饥荒的回忆被再次唤起。

但这一次,

孟加拉国通过与邻国进行粮食贸易,

填补了受灾造成的粮食缺口,

原本要发生的粮食危机消弭于萌芽。

然而,

这样的幸运案例

在全球范围内仍是少数派。

国际粮价犹如过山车般起伏不定,

单边主义、贸易保护主义

更让全球粮食体系雪上加霜。

相比之下,

中国的粮价曲线却始终保持平稳。

这背后是一个令人深思的事实:

从人均的角度,

我国人均耕地面积,

不到世界平均水准的一半,

仅排在世界第126位。

所以要如何用全球9%的耕地,

养活20%的人口,

为14亿人的口粮避险?

国家级的解决方案:

发明“粮食储备系统”

一个家庭,

可以通过囤积粮食来应对不确定性;

一家企业,

可以利用期货等金融工具对冲价格风险。

但保障一个国家的粮食安全,

尤其是人口大国,

纯粹依靠市场调节并不太适用。

一方面粮食作物的生产周期很长,

即便在一年三熟的地区,

从决定增产到粮食上市也需要三个多月。

另一方面,

粮食市场的价格弹性并非简单的线性,

纯粹的价格管制同样无法解决问题,

并且会导致缺乏价格激励,

即便某种作物短缺,

种植者也不倾向于扩大生产。

破解之道在于建立一个“超级稳定器”

在粮食丰收、价格下跌时,

入市收购粮食,保护农民利益;

在粮食短缺、价格过快上涨时,

投放储备粮,平抑市场价格。

而这套机制,

就是粮食储备系统。

从古代的粮储制度到今天,

这套系统已延续千年。

2000年,

国务院批准组建中储粮总公司。

在此后的汶川地震、

玉树地震等自然灾害救援中,

以及在主产区发生严重旱情时,

无不体现出这一决策的作用。

目前,中储粮直属粮库,

已经覆盖全国90%的地级市,

和13个粮食主产区95%的县,

成为国家粮食安全的重要保障。

储什么?怎么储?

储存粮食,

这听起来简单,

实际操作却充满挑战。

首先面临的问题就是:

储备什么?

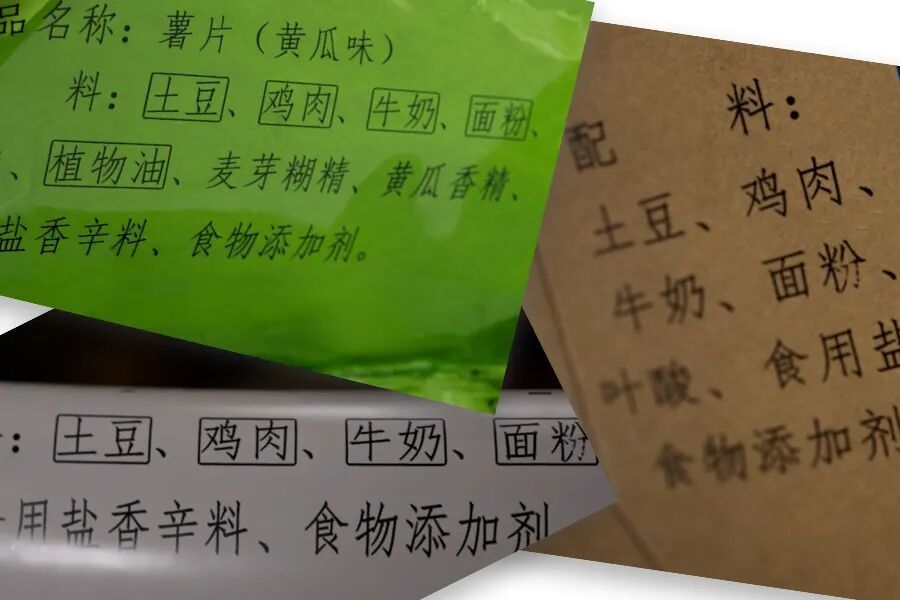

走进任何一家超市,

货架上的食品琳琅满目。

但仔细查看配料表就会发现,

这些食品的原材料十分集中。

再向上溯源,

多样性进一步减少。

土豆主要以鲜食为主,

蔬菜水果难以长期储存。

经过综合考量,

大豆、玉米、稻谷、小麦等主要谷物

成为国家粮食储备的主力。

但易于存储只是相对的,

谷物自身含有水分,

通过呼吸作用,

还会进一步导致粮堆内部积蓄水分和热量,

最终可能导致粮食质量劣变。

而集中储粮,

意味着来自四面八方的粮食共处一室,

呼吸作用易引发霉变的同时,

温润的环境还将孵化随粮食远道而来的虫卵。

如果没有及时有效的防治手段,

就可能造成储存环节的坏粮风险。

这一系列问题听起来不难解决,

需要对粮仓内部控氧、控温、控水。

比如给粮仓加装通风系统,

用干冷空气带走多余水分。

但水分的过度缺乏

会导致粮食口感变差,

无法满足当下消费者的需求。

所以需要在湿度达到适宜区间后,

通过应用气密性良好的薄膜,

或新型高分子材料,

减少粮堆内外部湿热空气交换,

降低粮食自身的水分流失。

控温听起来还要更简单,

尤其考虑到热交换

只发生在物体表面的情况下。

随着粮仓单仓规模扩大,

粮仓的表面积仅以平方数增加,

而体积则以立方数增加。

体积越大的粮仓,

与外界发生热交换的外层粮食比例越低,

粮仓内部的温度就越稳定。

利用这个特点,

可以在冬季给粮仓通风蓄冷。

在夏季将粮堆内部的冷空气抽出,

输送到表面温度较高的地方。

冬冷夏用极大地降低了制冷所需的能耗,

这便是中储粮拥有自主知识产权的内环流控温技术。

当然,

这一办法主要适用于气温低的北方。

而想要全面确保储粮安全,

还要解决南方地区的储粮问题。

气膜仓的革命

南方地区控温解决方案,

起初也很简单

——给粮食吹空调。

但由于南方温度过高,

无法像北方一样,

可以利用自然冷源降温至冷藏标准。

所以在空调控温之外,

还要引入氮气气调技术。

通过将空气中分离的氮气充入粮仓,

置换出粮堆内的氧气。

通过降低氧气浓度,

让害虫微生物缺氧死亡。

同时抑制粮食自身的新陈代谢,

保持了粮食品质。

以稻谷为例,

采用气调存储后,

每吨稻谷可在市场上多卖60元。

一个10万吨的粮库,

每个轮换周期可增效约600万元。

上述一系列方案

让中储粮管理的储备粮综合损耗率,

从2000年初的4%

下降到不足1%

而且宜存率提高到了98%以上,

实现了常储常新,

也就是每个存储周期减损节约数百万吨粮。

然而,要算经济账。

除了看收益,更得看投入。

要为10万吨的粮仓配备气调存储系统,

改造费用达到500万元。

虽然乍看成本较高,

但这属于一次性投入。

按照中国粮油学会团体标准所拟定的

《圆筒仓空调控温储粮技术规范》,

即便只是将温度维持在

尚未达到冷藏标准的23度,

以民电计算,

南方粮仓3年仅空调耗电

就达到了每10万吨84万元到108万元。

要更好实现储粮保质减损,

满足人民美好生活的需要,

还要做好提升粮仓隔热性、

气密性这篇大文章。

传统粮仓隔热效果有限,

主要因为粮仓外层会大量吸收热辐射,

并通过仓壁传导至粮仓内部,

升高粮食温度。

所以要解决这个问题,

应该在表面覆盖能反射热辐射的材料,

减少外层升温。

同时内层使用隔热材料,

降低温控系统压力。

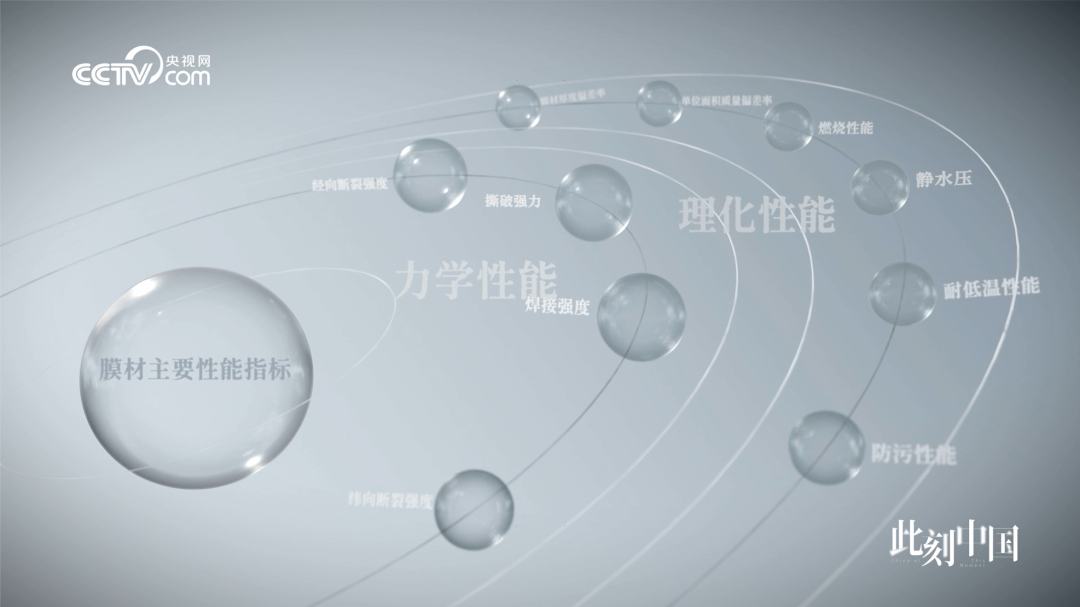

因此,中储粮成都储藏研究院

决定将气膜用于粮仓之上,

并历经数年研发,

确定了膜材所需的十个力学和理化性能指标,

和国内厂家联手,

实现了膜材的完全国产化。

气膜仓的构型和施工方案均为自主设计。

外层采用PVDF高分子膜材,

具有太阳光反射和防水功能;

中间层为聚氨酯保温层。

粮食气膜仓建立了

非线性大变形结构的流固耦合理论模型。

通过几何非线性屈曲分析,

设计了三心球形拱顶仓体结构,

力学性能更好。

2022年,

首个粮食气膜仓开始动工。

浇筑平台,吹起气膜,

开始内部施工。

为此还专门研发了,

可以旋转升高的液压施工平台。

用于喷涂保温层、绑扎钢筋。

最后浇筑混凝土,

即可获得一座粮食气膜仓。

建造成本与浅圆仓大致相当,

由于气膜仓保温隔热层

与结构层一体化成型,

气密性可达到

国家高标准粮仓要求的6倍以上,

保温隔热性能是传统浅圆仓的3倍以上,

这能让气调能耗明显下降,

最终让全生命周期运维成本,

预计节约30%以上。

同时由于膜材可以集中标准化生产,

大规模推广应用,

还可能进一步降低成本,

提高经济效益,

让调控市场有更优质的资源。

驯化作物是文明的起点,

粮食储备则是文明延续的保障。

在全球化的今天,

中国大量进口全球粮食,

满足多元化的需要。

口粮安全是这一切的前提,

以袁隆平为代表的中国农学学者,

以侯德榜为发端的中国化工先驱,

以及所有农业劳动者,

是这个古老国家农业现代化的根基。

而绵延至今

并不断完善的粮食收储和调控机制,

则成为我们直面当下风险的重要倚仗。

订阅后可查看全文(剩余80%)